不同藥劑防治馬鈴薯瘡痂病試驗初報

俞春花,李小玲

(甘肅省古浪縣農業技術推廣中心,甘肅古浪733100)

瘡痂病是馬鈴薯生產中常見的土傳和種傳病害,該病廣泛地存在于世界各馬鈴薯種植區,被稱為馬鈴薯生產中的第四大病害[1]。該病由植物鏈霉菌引起,主要危害馬鈴薯塊莖,嚴重影響馬鈴薯的商品性和耐儲藏性[2],降低了馬鈴薯的外觀品質和銷售價格,給馬鈴薯生產造成了很大的經濟損失。近年來,隨著古浪縣旱作農業的不斷發展,馬鈴薯在全縣種植面積也呈逐年擴大趨勢,馬鈴薯產業已成古浪縣山區農民增收的支柱產業。但隨著馬鈴薯種植面積不斷擴大,瘡痂病已成為馬鈴薯種植業中的主要病害之一。為此采取不同的藥劑進行田間試驗,研究對馬鈴薯瘡痂病的防治效果,探索減輕瘡痂病的措施,為農業支柱產業保駕護航。現將試驗結果報告如下。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗設在古浪縣永豐灘鄉新建村半截溝組,海拔1760mm,≥10℃的積溫1786℃,年平均氣溫5.4℃,年降雨量280~300mm,無霜期120d。試驗地選在前茬是馬鈴薯且瘡痂病發病嚴重的地塊,沙壤土,肥力中等。秋季滅茬深翻,播前施尿素225kg/hm2、馬鈴薯專用肥675kg/hm2、磷二胺300kg/hm2,地勢平坦,地力中等,結合整地起壟覆膜種植。

1.2 供試材料

供試馬鈴薯品種為荷蘭薯。供試藥劑:硫酸鉀(德國鉀鹽公司)、20%五氯硝基苯(山西三立化工有限公司)、53.8%可殺得2000(美國杜邦公司)、20%賽菌銅(浙江化工股份有限公司)、77%多寧(西班牙艾克威化工有限公司)。

1.3 試驗設計

試驗用不同藥劑不同濃度稀釋液噴施土壤,共設6個處理:硫酸鉀350倍液;20%五氯硝基苯500倍液;53.8%可殺得500倍液;20%噻菌銅500倍液;77%多寧600倍液;不施用任何藥劑為對照(CK)。試驗采取隨機區組排列,3次重復,小區面積27m2。參試品種統一時間播種,統一田間管理。4月2日各小區起壟噴施藥劑后采用厚度0.01mm、寬120cm的地膜起壟覆膜,4月8日統一播種,一幅膜種植2行,株距28cm,保苗90000株/hm2。全生育期噴施甲霜靈錳鋅3次。10月10日收獲時,每小區收集200個薯塊,統計發病率和種薯發病程度,計算病情指數。

薯塊瘡痂病發病程度分級標準:0級為薯皮健康,無病斑;1級為薯皮基本健康,有1~2個零星病斑或病斑所占面積未超過薯皮表面1/4;2級為薯皮表面有3~5個病斑或病斑所占面積未超過薯皮表面1/4~1/3;3級薯皮表面有5~10個病斑或病斑所占面積為表皮面積1/3~1/2;4級為嚴重感病,病斑在10個以上或病斑所占面積超過薯皮表面的1/2。

發病率(%)=(發病粒數/調查總粒數)×100

病情指數(%)=[Σ(各病級粒數×代表值)/(調查總粒數×最高級代表值)]×100

防治效果(%)=(1-處理病情指數/對照病情指數)×100

2 結果與分析

2.1 出苗率

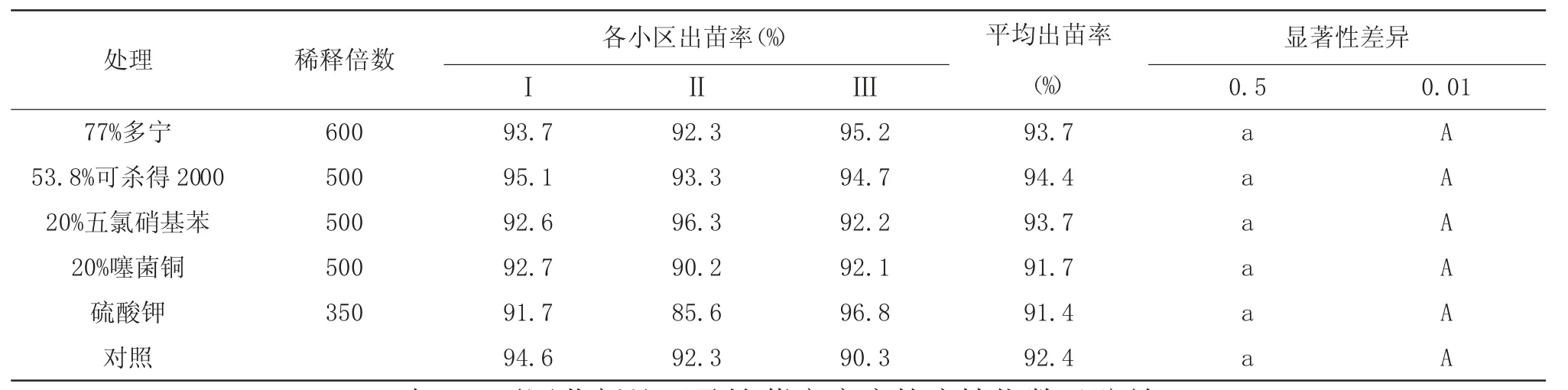

從表1可以看出,各處理間出苗率無差異,說明供試藥劑及空白對照對馬鈴薯的出苗率無影響。

2.2 病情指數及防治效果

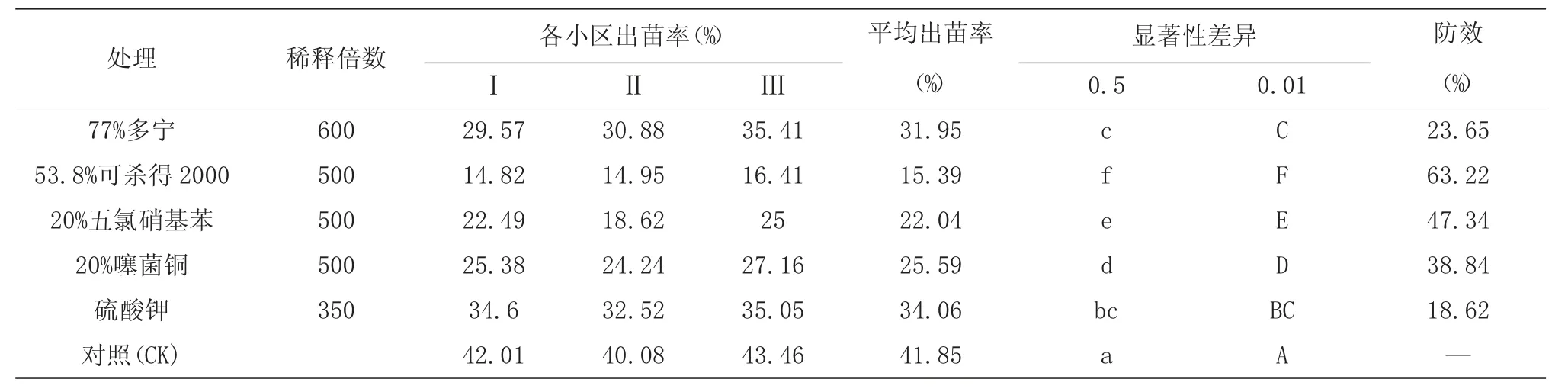

從表2可以看出,53.8%可殺得600倍液病情指數最低,為15.39%;其次是20%五氯硝基苯500倍液,病情指數為22.04%,其他處理的病情指數依次是20%噻菌銅500倍液25.59%、77%多寧600倍液31.95%、硫酸鉀350倍液34.06%。5種藥劑對馬鈴薯瘡痂病都有一定防效,其中53.8%可殺得2000防效最好,達到60%以上;其次是20%五氯硝基苯,防效為47.34%;其他藥劑防效不佳,均在40%以下。方差分析表明:77%多寧和硫酸鉀防效差異不顯著,其他處理之間差異達到極顯著水平。

3 結論

試驗結果表明:5種不同藥劑處理對馬鈴薯瘡痂病都有一定防效,以53.8%可殺得500倍液處理防效最好,20%五氯硝基苯500倍液次之,可以在馬鈴薯瘡茄病防治上推廣應用。但本試驗只是一年的試驗結果,有待進一步試驗研究。生產中一要篩選優質的抗病品種;二要輪作倒茬;三要建立無病良種繁育基地,切實從源頭上杜絕馬鈴薯瘡茄病的傳播。

表1 不同藥劑處理馬鈴薯瘡痂病試驗出苗率

表2 不同藥劑處理馬鈴薯瘡痂病的病情指數及防效