視覺傳達視角下“疫情地圖”的數據可視化對比研究

譚逸夫

Tan Yi-fu

(湖北美術學院,湖北 武漢430200)

1 概述

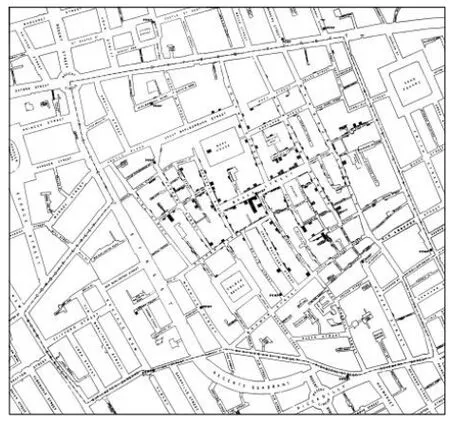

1854 年,一場突如其來的霍亂疫情在倫敦爆發,感染區在10 天內有近500 人喪生,當時的醫學技術并不發達,這種可怕的瘟疫從哪里發生到如何傳播是一個謎。直到John Snow 醫生在比例尺為1∶6 500 的城區地圖上標注出霍亂病死者的居住位置如圖1 所示。通過所繪圖片分析,發現大多數病例的住所都圍繞在布勞德大街的一個水井附近,同年9 月,倫敦政府當局采納了John Snow 醫生的意見,取下了該水井的把手并禁止人們從該井取水,短短數日后,該區域的疫情被有效地控制。圖2 是以谷歌地圖為載體對當時的數據進行重新的分析與計算繪制的“霍亂地圖”,圖中的紅色圓形的面積根據感染人數所換算,可以發現患者的住所都以黑色水井為圓心展開。在公共健康體系尚不發達的年代,John Snow 醫生運用數據可視化解決當時醫療水平無法解決的霍亂問題,在人類歷史上無疑具有開創性意義。

圖1 John Snow 醫生繪制的霍亂病死者居住位置圖

圖2 以谷歌地圖為載體重新繪制的霍亂地圖

時至今日,信息時代數據的傳播速度不斷超越并改變著我們的認知方式。自疫情發生以來,信息的及時、準確、透明是當下人們的最大訴求。諸如確診人數、新增患者、治愈患者、疑似患者等各類繁雜的數據應接不暇地出現在人們的視野中,難以準確獲取各類有效數據。可視化設計是一種將大量抽象的數據用圖形、圖表等具象的形式表現出來的技術,通過視覺化的處理,可以讓復雜、晦澀難懂的數據信息,以簡單明了、易于理解的方式展示給大眾[1],通過“可視化”這一媒介,準確運用“圖形”“色彩”等要素建立清晰的視覺層次,可以幫助受眾群體迅速篩選有效信息,進而為疫情防控決策和大眾行為提供參考。

2 主流媒體的“疫情地圖”

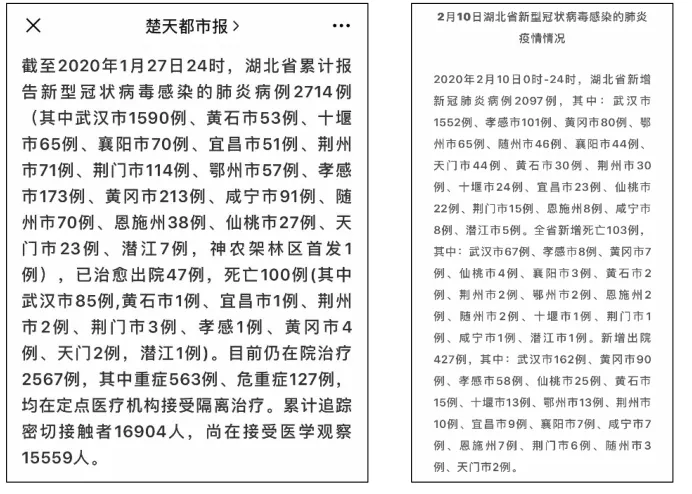

查閱武漢市兩家主流報刊媒體(楚天都市報、武漢晚報)的微信公眾號,其每日清晨的推送都會將最新統計的“湖北省疫情情況”進行通告(見圖3)。通告方式均是首先說明全省累計新增總數,其次是各市州詳細人數及治愈、死亡等數字。這樣的通告準確傳達了相關內容,但受眾只能被動接收信息并成為“二次傳播者”,導致用戶的交互性體驗較差[2]。

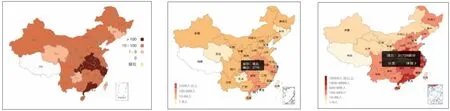

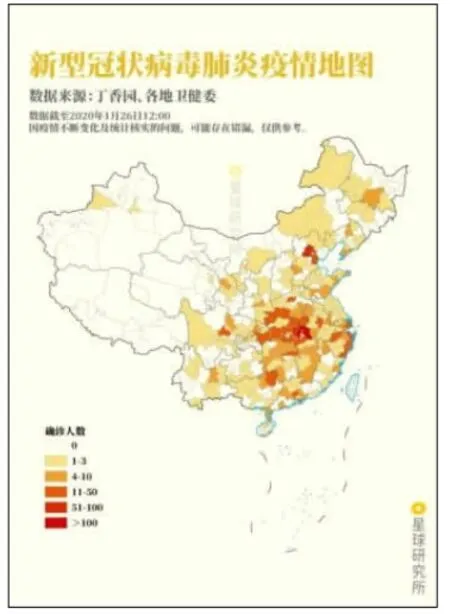

數日后,基于國家衛健委每日公布的官方數據,“丁香園”“騰訊新聞”等頁面出現了“新型肺炎疫情實時動態圖”,相較于播報“干癟”的數字信息,基于中國地圖這一地理坐標系的熱力圖朝前邁進了一步。各個省份與直轄市依據確診人數的多少被填充以明度不同的紅色。點擊某一省份,又可以觀察到各市區的數據,強烈的色階對比能讓人們以第一視覺判定出疫情傳播之狀況。但是隨著時間推移,又出現了一個問題,以湖北省為例,起初因區域內的確診人數大于100 被標注為深紅色,一周后確診人數有所上升,原有的顏色判定范圍不得不做出調整,湖北省區域又被調整為明度偏低的紅色,幾日后由于確認量突破10 000 人及以上大關的湖北區域再次占領了深紅色的高地(見圖4)。不斷浮動的著色尺度讓人不禁思考:是否還有更好的視覺方式能夠表達“疫情地圖”的信息?

3 “疫情地圖”的數據可視化對比

在疫情期間許多學者及微信公眾號發布了系列的“疫情地圖”,他們通過對數字的搜集與整理,結合各自獨特的表達方式,呈現了與主流媒體不同的數據傳達形式。筆者在同類對比上以2020 年1 月26 日為時間節點進行分析(少量案例選取時間節點不同),從視覺傳達角度探討其表達方式的差異性。

圖3 武漢市兩家主流報刊媒體的湖北省疫情情況通告

圖4 新型肺炎疫情實時動態圖

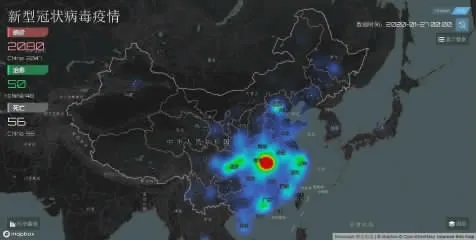

圖5 Mapbox 發布的新型冠狀病毒肺炎疫情動態地圖

圖6 微信公眾號發布的新型冠狀病毒肺炎疫情地圖

3.1 以熱力圖為主的表達形式

圖5 是Mapbox 發布的2019-nCoV 疫情動態地圖,基礎地圖的色彩被定義成黑色以更好襯托數據的色彩,可分別根據需求顯示熱力圖、填色圖等多類圖層信息,圖中清晰可見疫情狀況較為嚴重的省份,但在顏色的覆蓋下省份之間的分界稍顯模糊。圖6 來源于微信公眾號:可視化星球,該圖同樣呈現了截至2020 年1 月26日的新型冠狀病毒肺炎疫情地圖,同樣結合了地理坐標系與熱力圖,與圖5 呈現不同之處是其以省區、直轄市為分區依據,根據其下屬市區的確診狀況來顯示色彩。這兩張圖的共同優點在于某一市區存在感染病例不必將全省標記,全省范圍的標記在“談疫色變”的關鍵時期無疑在無形中加劇了所處區域健康人群的恐慌。

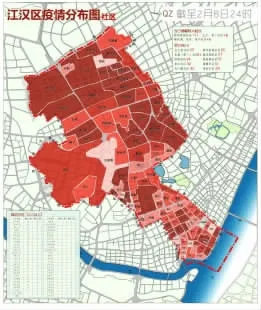

筆者在新浪微博上還發現了一張截至2020 年2 月8 日的“江岸區疫情分布圖”(圖7),武漢是疫情的“重災區”,而華南海鮮市場所處的江漢區更可謂是“重中之重”。這張圖以江漢區的社區網格為基礎進行劃分,對于已有確診人數大于5 人的小區標以明度較深的紅色以提醒該區域居民引起重視。試想這時江岸區仍采取僅是數據或數字的方式告知,遠不及此類清晰的圖片所傳達的內容清晰與直觀。

3.2 圖形為主的表達方式

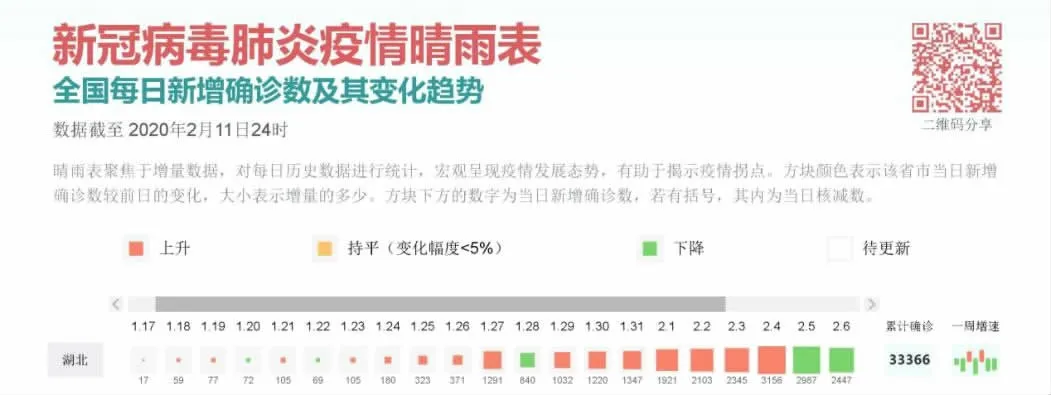

北京大學可視化與可視分析實驗室制作了系列關于疫情數據的可視化分析,其中一個為疫情變化晴雨表(圖8),筆者截取了湖北省截至2020 年2 月6 日的數據圖(圖9),與其他可視化作品相比,該表達方式更像是在顯示某一種趨勢,其引入了“圖形”“色彩”“面積”3 種視覺暗示方法,方塊的顏色表示該省市當日新增確診數較前日的變化,面積大小表示增量的多少。方塊下方的數字為當日新增確診數。誠然,如圖表說明所釋:“晴雨表聚焦于增量數據,對每日歷史數據進行統計,宏觀呈現疫情發展態勢,有助于揭示疫情拐點。”但筆者認為該表基于不同閱讀人群的認知結構在一定程度上易產生視錯覺與誤解。表現趨勢通常會引用“長度”“方向”等視覺暗示原則,通過正方體面積的變化是否會讓讀者認為是人數的增長或變化?因為人腦思維在長期的生活積累和認知習慣的作用下, 會形成一套相對固定的色彩感知, 當受眾感知到這一色彩對就會形成一定的心理暗示作用[3]。所以從用戶群體的習慣思維出發,綠色的使用在當前的心理暗示可能更加偏向于“被治愈”這三個字眼。

圖7 截至2020 年2 月8 日江岸區的疫情分布圖

圖8 北京大學可視化與可視分析實驗室制作的疫情睛雨表

圖9 湖北省截至2020 年2 月6 日疫情晴雨表

圖10 北京大學可視化與可視分析實驗室制作的疫情方寸間

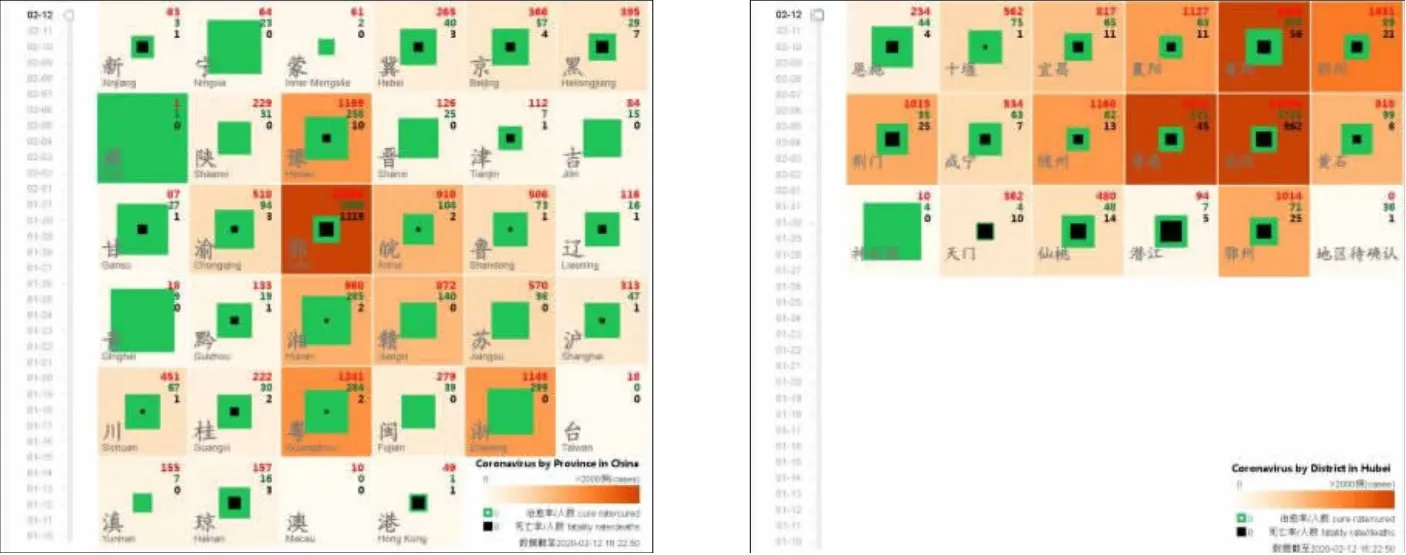

圖10 中,北京大學可視化與可視分析實驗室師生再次運用了“圖形”與“色彩”的方式并輔以數字制作的可視化作品——疫情方寸間,每個單獨的方塊為一個省份數據,背景顏色表示確診數,綠色面積表示治愈率,黑色面積表示死亡率。在方塊的右上角,分別使用紅色、綠色和黑色的數字代表確診數、治愈數和死亡數。通過點擊各省份方塊,可以在全國疫情態勢和全省疫情態勢兩者之間切換。這樣的表達方式較為抽象,值得思考的是綠色與黑色數字在顏色上與方塊面積相對應,視覺對比較強烈,確診數這一變量由于各地人數的不同也導致了各省份的背景色不同,但確診數卻與背景色沒有準確的統一。且諸如武漢等確診病例較多的區域,省份簡稱與背景明度區分不明顯,也會從一定程度上影響其可讀性。

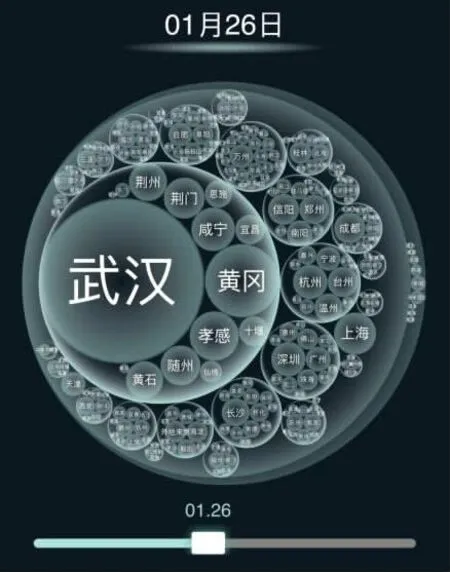

圖11 為清華大學項目組成員作品。清華大學美術學院向帆教授致力于數據可視化探索與設計,在這張圖中,各市區依據確診人數之數量形成顏色相同而面積不同的圓形,各個顏色為淺灰色代表省份的圓形再組合成象征整個國家的最大圓形,點擊圓形即可顯示該區域的確診人數,其他國家則處于最大圓形的外圍。同樣是反映截至2020 年1 月26 日的“疫情地圖”,不同于熱力圖主要以色彩為主的表達方式,圖11 引入了面積這一要素,省份、市區等被抽象成了圓形,混亂的色階被圖形面積所取代,統一的色彩增強了信息的識別度,且無需再重復點擊中國地圖的省份便能查看各位置的大致感染情況,可以直觀地看出同一省份內哪些市區情況較為嚴峻,需要加強管控,哪些地區暫時安全,要小心防范。作者在可視化過程中對數據進行了一定取舍,因為展現的信息越多,往往意味著讀者需要花費更長的時間來查找需要的那部分信息[4],該設計雖然只采用了確診人數這一變量,但這種表達方法的宏觀呈現性較強,能夠清晰地使讀者了解全國的疫情發展狀況,也能從一定程度上反饋疫情的走向。

圖11 青華大學項目組繪制的疫情圖

圖12 微博用戶繪制的疫情圖

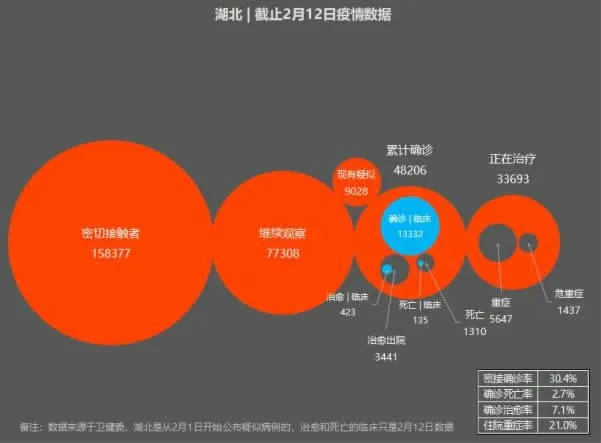

圖12 同樣是以圖形與顏色組合的方式顯示了截至2 月12 日湖北省疫情數據,密切接觸者、繼續觀察、累計確診等數據根據數值大小被轉變為面積不等的圓形,同時配以準確數字,圖文并茂,具備較強的可讀性,此種方式兼顧了較多的數據,對于以省為單位的全局性表達較為理想。

4 情感化設計背景下的“疫情地圖”分析

諾曼在《設計心理學》一書中將情感化設計分為三層次:本能層級、行為層次與反思層次。并指出“一件產品的成功與否,設計的情感要素也許比實用要素更為關鍵”[5],筆者認為這同樣適用于指導“疫情地圖”這一可視化設計實踐中。

4.1 本能層次

本能層次在此所指向的是將各類信息通過可視化設計后轉化為具備一定視覺美感且吸引人的設計,即“疫情地圖”的“辨識度”。圖形的辨識度直接決定了其可讀性,在百度上搜索實時“疫情地圖”,諸如“網易新聞”“百度”“新浪新聞”“丁香園”等頁面都提供相應信息的查閱,均是基于中國地圖這一地理坐標系的熱區圖,筆者分別從電腦端和手機端觀看數據圖片,發現當其呈現于網頁端時,整體視覺上省份的邊界與色塊清晰可見,而從手機上閱讀時由于屏幕尺寸有限,加之各省份的數據不同導致各色塊色階相互擠壓,且以上4 個手機端界面均不支持以手勢滑動控制縮放功能,對中、老年人群閱讀欲望及閱讀體驗會產生一定的影響。其次前文所提及的“疫情地圖”中的一個普遍行為——著色尺度,以顏色的深淺來表示整個省份的疫情狀況,雖然點擊具體省份后可以進一步查看以市區為單位的信息,但如果不仔細讀圖,極易陷入整個省份都已經有許多確診人數的誤解,看到“山河紅遍半邊天”或部分地區“紅得發黑”便認為疫情已經大肆蔓延,是造成誤解與恐慌的主要原因。從這一角度看,“疫情地圖”在具備可視化設計形式的同時更應顧及用戶群體的第一反應,促使其產生閱讀興趣,并避免誤讀情況的產生。

4.2 行為層次

在情感化設計的行為層次中,設計主要是與使用有關,應優先考慮的是功能,功能性設計是設計的本質屬性[6],可以認為是用戶在使用“疫情地圖”的交互過程中所感受到的愉悅感與使用效率。“疫情地圖”除了反饋實時疫情,同時提供了“最新進展”“辟謠信息”及多類別的信息圖表與趨勢圖供人們參考,人們通過此鏈接可以了解準確、翔實的數據。當然不同用戶人群希望從“疫情地圖”中獲取的信息也因人而異,以百姓為例,他們最希望獲取的信息是細化到居住區域層級的確診情況,尤其是如武漢等疫情較為嚴重的區域在封城后,哪些地方能提供生活必需品與藥品的購置,又有哪些地方被征用為方艙醫院等信息;醫務工作者則希望獲取輕重癥及疑似人數以制定更好的診療方案;對于政府部門等工作人員更需要以省區、市等宏觀層面的信息來助力于決策……從行為層次出發,在“疫情地圖”的設計中可以疊加不同的圖層用以展示針對不同受眾目標所需要的不同信息內容,并建立良好的視覺層級,豐富功能性設計以給予用戶易用、實用的體驗。

4.3 反思層次

反思層次所指向的是設計所激發的回憶與思考,與使用者產生情感聯結,從而更好地激發情感體驗。眾多網頁及程序都展示著大同小異的“疫情地圖”,是否有一種能夠以提升用戶體驗的方式持續吸引用戶的關注與點擊,引發其持續性的關注度。以互動性為例,疫情的起始、發展到結束是一個動態過程,清華大學美術學院向帆所設計的作品的底部增設了一個時間滑動模塊,移動滑塊可以觀察到,隨著時間軸的位移,代表數據的圓形氣泡大小與位置也隨之改變,但市區仍是緊緊圍繞省份,氣泡的大小與浮動牽動著觀者的好奇心,通過這樣的一個交互體驗,冰冷而陌生的數字似乎在這里變成了一件數據藝術品。值得一提的是這件作品中并沒有過分引入色彩元素,即便是所占用戶群體人數較少的色弱、色盲人群可無障礙閱讀,這亦是一種無形中的人文關懷,也正是此類的關懷在無形中強化與滿足了用戶的使用經歷和潛在的心理需求。

5 結語

疫情發生以來,各類數據讓普通人很難在第一時間篩選出自己所需要的有效信息,通過可視化的方式, 可以減輕由于大量數據給用戶帶來的“信息爆炸”壓力[7]。可視化設計的初衷是“讓數據說話”并讓受眾迅速理解大量信息,本質上這是一個抽象的過程[8],這也需要設計者在設計作品的時候充分地考慮到受眾的真正需求。筆者基于所搜集的案例進行分析不以區分優劣為最終目的,因為沒有任何一種產品能夠滿足每一個人,同樣沒有任何一種“疫情地圖”可以滿足不同用戶的不同需求,唯有設計形式與信息內涵相輔相成的方式才能為人們所接受。“疫情地圖”作為當下一種熱門的信息可視化傳達方式,更應兼具數據的傳達、交互性的獲取方式、生成性的發展趨勢及視覺的美感,只有深入研究疫情地圖背后的視覺傳達原理,才能更好地指導疫情地圖的設計與實踐,助力信息從高速傳播向高效傳播躍進。