武進區婦聯:追尋『逆行者』身后的源動力

疫情發生以來,一批批陽湖兒女挺身而出,他們遞交請戰書馳援湖北,踐行醫者初心,守護千萬家庭……是什么讓他們有逆行的勇氣,在國家需要的時候,擔起責任?常州市武進區婦聯在對逆行者的家庭走訪中發現,家人的支持、好家風、好家訓正是他們身后的不竭的動力。

“保護好自己,等你回家”

今年31歲的楊益是常州市武進人民醫院重癥監護病房的一名男護士。武進人民醫院發布征召6名醫護人員的通知,楊益第一時間報名并入選。“剛知道他要去武漢時,還以為他開玩笑。”住院部護士方雨佳說,當時她和丈夫還在湖南老家過年。

1月26日大年初二晚上,楊益驅車從湖南趕回武進,第二天早上5點才到家。來不及休息,楊益匆匆整理好行李就要出發。方雨佳沒有一句反對,只說了句“注意安全,等你回家”。

夫妻倆相識于2014年,方雨佳對楊益的第一印象是:他是一個有責任感的人。“當時他在急診科,上完夜班要到第二天早上8點,可他每次10點半才回家,一定要把手頭的工作交接好。”

楊益現在所在的ICU是全院高精尖儀器、藥品最多的地方,他承擔了科室所有搶救儀器和藥品質控。面對復雜病情和臟活累活,第一個站出來的總是他。“只要跟他搭班就覺得安心,所有復雜的工作在他手上都會變得簡單。”武進人民醫院ICU護士長徐華蘭說。

提起對兒子的教育,楊益的父親周永叢多次說到責任,“兒子既然選擇了醫護職業,馳援武漢就是他的應該擔起的責任,我們都支持他。”

如今,楊益離家一個多月,母親楊雪初還會擔心到偷偷哭,“我不讓孩子知道,他在前線,我們照顧好家里,不讓他分心。”楊益打電話回來,母親總是心疼地說:“不要聊啦,多休息,注意安全,為了家人,保護好自己。”

楊益馳援武漢后,方雨佳白天上班,晚上要照顧兒子,“每天最開心的就是接到他的電話,他會報個平安,問問家里情況,跟兒子視頻。”今年剛滿1周歲的兒子把“找爸爸”成了口頭禪。“我們只能告訴他,爸爸去工作了。”方雨佳說,雖然兒子還不懂事,但長大后肯定會為爸爸感到自豪。同為醫護人員,方雨佳理解丈夫,也支持他的選擇。千言萬語化作一句“等你回家”。

家人的理解讓她充滿力量

趙艷是武進中醫醫院呼吸科、內分泌科的一名專科護士,80后。16年來,她對待患者親切耐心,對待同事熱情真誠,曾獲武進區“優秀護士”、湖塘鎮“最美基層醫務工作者”等榮譽稱號。疫情之下,當接到醫院發出征集馳援武漢的通知后,趙艷主動請纓,她說:“在國家和人民最需要的時候,我必須去,也定當不辱使命。”直到臨行前兩天,趙艷才把要去武漢支援的消息告訴了丈夫和兒子。

丈夫周金鵬聽到后,并不吃驚,他向來尊重妻子的每一個決定,“雖然心里有擔憂、不舍,但我還是支持她。”

兒子自從知道母親參加了馳援湖北的醫療隊,雖然嘴上沒說什么,但每天自覺完成作業,做好晚餐等母親回家。“家人用實際行動支持我,我內心很溫暖。”趙艷說。

2月10日清晨,武進中醫醫院第二批醫療隊6名護理人員集結出發。簡短的出征儀式后,他們告別家人和親友。“打贏這場疫情阻擊戰”“早日凱旋”“平安回來”伴隨著一句句深情的囑托,他們踏上了馳援湖北、抗擊疫情的征程。

到達武漢后,趙艷在洪山區武漢職業技術學院方艙醫院參與救治工作。

“我們經歷了武漢最寒冷的冬天,也是我有史以來工作壓力最大的時刻,而我渾身充滿著力量。”趙艷在日記里寫下這段感悟。雪后,冬天不再,隨處可見樹木枝干冒起的一抹抹新綠。

2月24日,是江蘇醫療隊在江夏方艙醫院A館的最后一天。他們將與河南隊、湖南隊一起走進江夏方艙醫院的B館。

這一天,趙艷是白班,與夜班同事進行交接后,便開始了一天的工作。工作與往常沒有不同,可趙艷心里卻有些不舍。與患者告別時,其中一位患者拉著趙艷的手說:“我真的特別舍不得你們,這么多天的相處,我們已經是一家人了,我不想你們走。”趙艷拍拍患者的手安慰道:“我們也舍不得大家,希望大家都能早日康復,等疫情過后到我們江蘇來走一走,看看我們魚米之鄉的別樣景致。”

這樣的情景,也讓趙艷想到遠在常州武進的父親。臨行前,父親對趙艷說:“好樣的,國家有需要,你就該挺身而出,你是一名好戰士,也是爸爸的驕傲。”

趙艷是獨生子女,父親身患重病。為了讓妻子在武漢安心工作,每次化療,周金鵬都陪在老丈人身邊。

上午十點,巡視過程中,趙艷發現一位60多歲的患者心慌不適,經醫生查看后需轉院治療。趙艷立即協助他收拾個人物品,聯系轉院。“等我攙扶起這名患者,他卻提醒我,鞋套磨破了。”因為走的路多了,趙艷腳上的靴套已經有一半拖在地上。趙艷想要先把患者送上救護車,回頭再處理,患者卻不肯:“趕緊整理靴套,免得絆倒,現在就處理,我能堅持。我們一起這么多天,非常感謝你們對我的照顧,可不能讓你們受一點傷。”

“淳厚質樸的武漢人民,奮力拼搏的同事戰友,我們已經心連心,尊重、愛護、信任,都是相互的,這樣的感動也激勵著我迎接每一天的戰斗。”趙艷說。

今天的缺席是為了明天的團聚

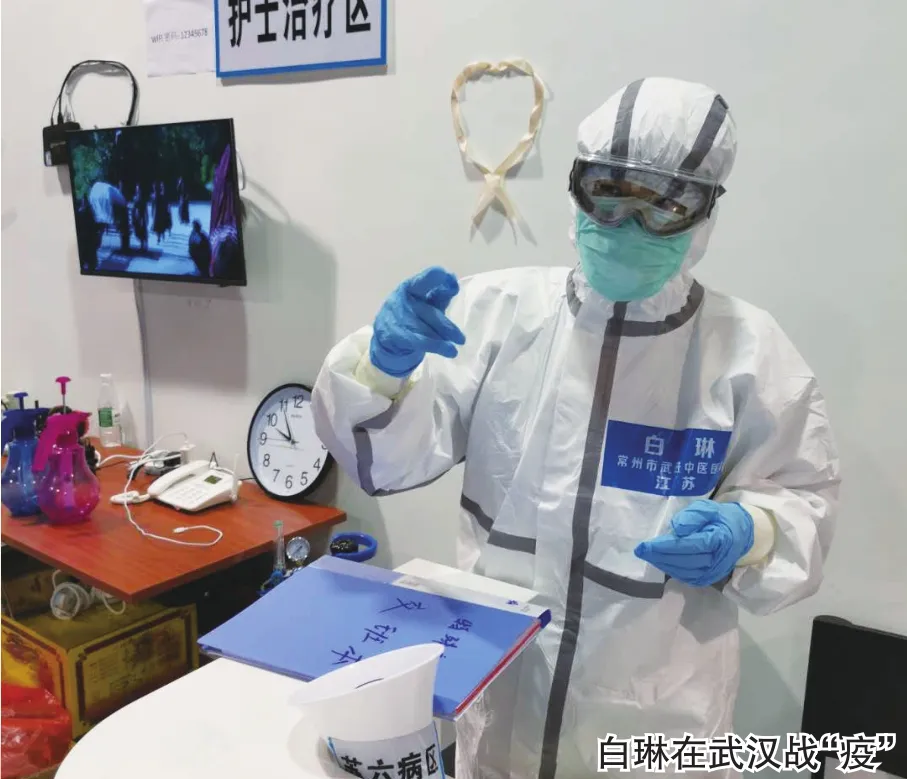

“馳援湖北,戰疫必勝”這是隊員們微信群的名稱,也是大家戰斗的信念。武進中醫醫院重癥監護室主管護師白琳,是這個小分隊的隊長。

白琳有一雙兒女,兒子今年14歲,女兒上幼兒園中班,出發前,同事們勸阻她慎重考慮。白琳是個早產兒,從小體弱多病,母親對她言語溫柔,父親一直督促她鍛煉身體,直到她進入初中,父母才放下心來。家是充滿愛的地方,是白琳時時刻刻的牽掛。疫情之下的武漢,很多家庭面臨著病痛折磨,甚至是生死別離,“去武漢為他們做一點事,是我作為一名醫護工作者應該做的事。”

在武漢疫情前線工作的這段時間里,白琳見證了每一個中國人的擔當:10天時間“火神山”交付使用,“雷神山”拔地而起,多個體育館改造為方艙醫院,疫情集中管治,患者應收盡收。她在日記里寫道:“一支支醫療隊,一批批防護物資,一封封暖心的慰問信……不斷輸送著戰勝疫情的信心和力量,這背后是祖國的強大,是中華兒女的齊心。”

2月25日,是白琳38歲的生日。工作結束后,她回到駐地和家人視頻通話。視頻那頭,父母、公婆、丈夫和兩個孩子圍坐在一起,為她慶生。大家傳遞著手機跟白琳講上幾句話,兩個孩子搶著手機喊“媽媽,我愛你”,被幸福包圍著的白琳也紅了眼眶。“這次生日,家人會遺憾我的缺席,也一定牽掛著我的安危,感謝我的家庭給予我的最深的理解和最大的支持。”