石上經典(二十八)

沉雄淡遠

沉雄之特質,是碑學的風尚;淡遠之情懷,能透露文人之本真。這對極致的審美訴求,在何紹基的書作中都能體現出來。何紹基在清代書壇的聲譽是極高的,其書作更是富含藝術感染力。千百年來,書法審美形成了豐富的筆墨規矩和欣賞習慣。作為創作者的何紹基是極為智慧的。他跨越觀者欣賞習慣的界線,謹守筆墨規矩的底線,又使二者行云流水般地組織在一起,給了欣賞者極大的欣賞空間。

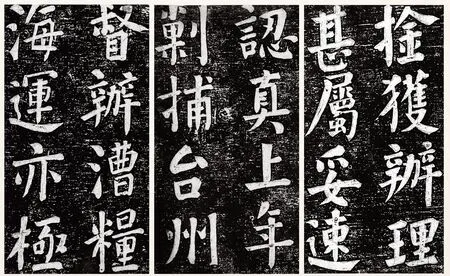

《錄咸豐圣旨碑》拓片(局部)清·何紹基

奇文共欣賞,疑義相與析。何氏書法結體的騰挪轉換,使觀賞者擺脫了習以為常的視覺欣賞習慣,而嘖嘖稱奇。觀賞者的目光與創作者的技巧相糾纏、共始終,這無疑增加了觀賞者的參與性。當觀賞者欣賞到具體筆畫的沉雄特質時,回想起篇章、結構的瀟灑淡遠,簡直是一種享受。這就如同一次會面,表面看何紹基文氣十足、淡遠自處,細細交談,方知其滿腹經綸,筆出有因。從他《張玄墓志》《道因法師碑》的筆畫細節中,我們可以看到其既受李北海的影響,又離不開顏真卿的基底。經學家、教育家、詩人、鑒賞家等眾多頭銜,涵蓋的是何紹基畢生的勤勉。作為觀賞者,我們贊嘆的是其沉雄的起筆、飽滿的行筆、淡遠的收筆。筆墨由濃實而虛淡,由沉雄而淡遠,皆銘記著其超脫與穎悟。即便是在寫《錄咸豐圣旨碑》(愛新覺羅·奕撰文,何紹基書丹,黃宗漢刊石)時,何紹基也藏不住心頭的光明,收筆處盡顯才華。此碑正是緣于何氏自身不羈的性情,其宦海生涯,可想而知。至于晚年,他曾主持多家書院,吟詠于山河之間,擺脫俗世的羈絆。由此,作為書法家的何紹基更得后人欽敬。

古奧聳拔

言及清末的歷史地理學,不得不提及楊守敬。其有代表巨著《水經注疏》,并且在“左圖右史”的傳統感召下編繪有歷史地圖集《歷代輿地沿革圖》2301圖、軍事用的《歷代輿地沿革險要圖》71圖,以及《水經注圖》304圖。在楊守敬的筆下,祖國山河的豪邁氣息鑄就了其書法飽滿壯闊的結體和點畫。

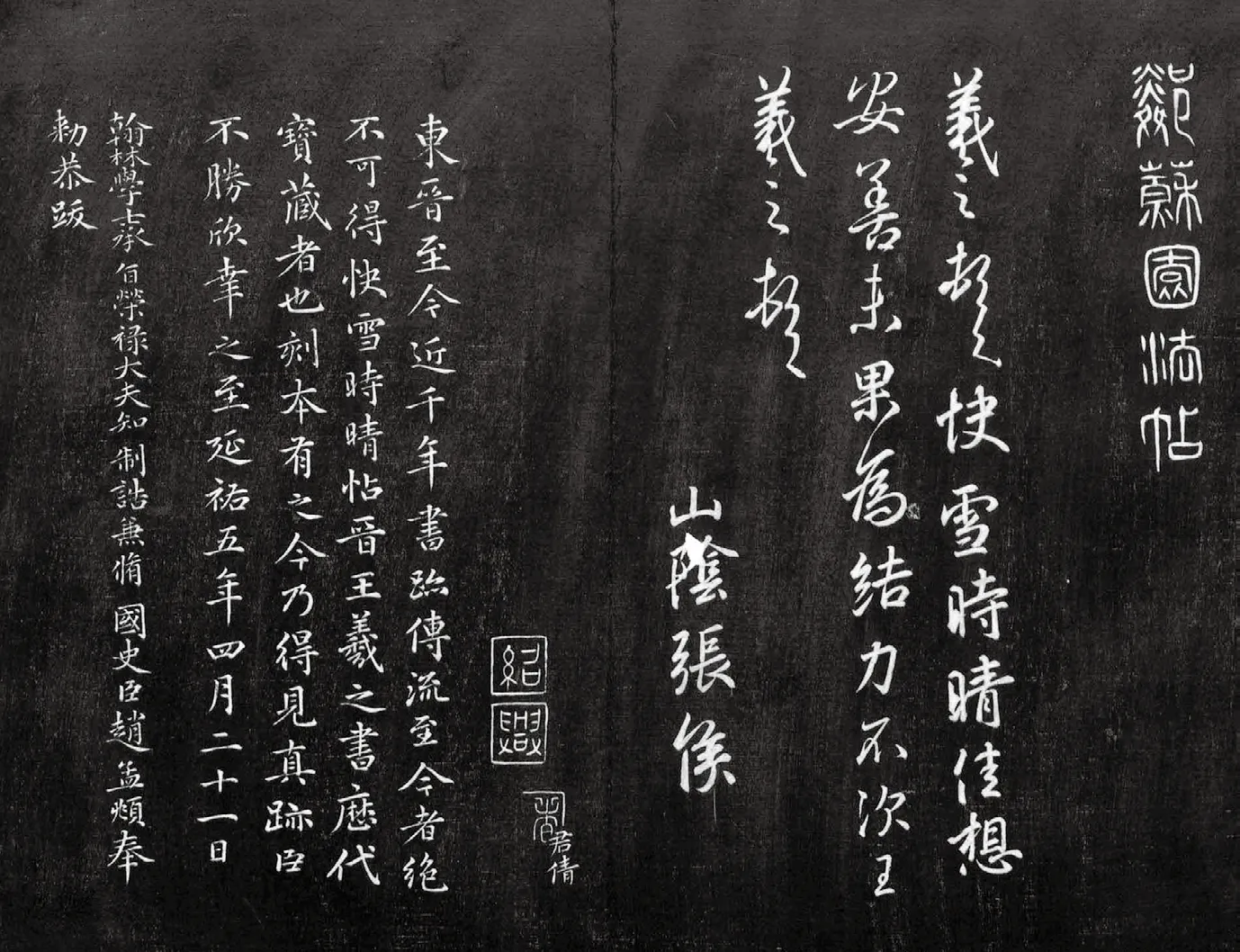

《鄰蘇園法帖》拓片 清·楊守敬

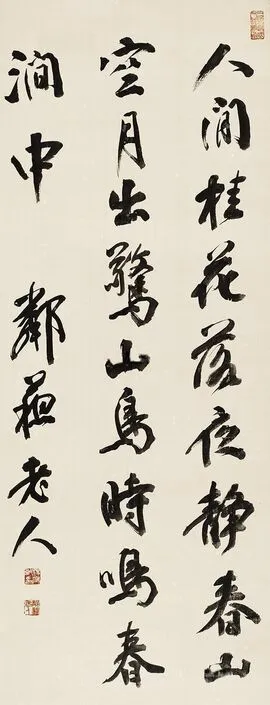

依照楊氏金石考據的學問修養,修正古人錯訛,整理歷代輿圖自是順理成章之事。他參研上古得古奧氣息,體會山川聳拔之勢,筆下的生死剛正,只在一念之間。楊守敬作書多以長鋒羊毫,抬腕凌空,縱掣自如,筆所未到而氣已吞。在推崇中鋒的書寫風尚中,書法家性靈的舒展自然也離不開偏側鋒的使用。在力求用筆筋骨圓滿的同時,妍媚之姿、磊落之勢亦能使點畫有“潑墨落紙如云煙”的豪邁。作為觀賞者,我們一方面會受到書法作品言辭的感召,另一方面只有做到對線條特性的解讀才能步入書法家的內心世界。

楊守敬從文人刻帖的傳統中歷練,從六朝碑版的鑒賞中積累,從中日交流的圖書中穎悟。其孤傲聳拔的風貌,皆于學問中成就。現代人學習書法,往往單為書法而書法,失去了前賢們所具有的涵養功夫。在日新月異的書法藝術創作中,如能從雅正的源泉中涵養古奧聳拔的風貌,必然會漫長久遠。

《王維詩一首》 清·楊守敬