少腹逐瘀湯合四逆湯結合溫針灸治療原發性痛經寒凝血瘀型臨床觀察

高向轉

(河南省平頂山市第一人民醫院,河南 平頂山 467100)

原發性痛經是婦科常見病,又稱功能性痛經,多見于青春期及未婚女性,婦科檢查無明顯病理性改變,主要表現為行經前、月經期周期性小腹痙攣性疼痛,可伴有面色蒼白、腰酸及胃腸道反應等[1-2]。本研究用少腹逐瘀湯合四逆湯聯合溫針灸治療原發性痛經寒凝血瘀型效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共122例,均為2017年7月至2019年7月我院收治的寒凝血瘀型原發性痛經患者,隨機分為兩組各61例。觀察組年齡14~27歲,平均(23.54±3.17)歲;病程1~4年,平均(2.17±0.85)年;視覺模擬評分量表(VAS)評分4~9分,平均(6.78±1.33)分。對照組年齡15~28歲,平均(23.61±3.22)歲;病程0.5~4年,平均(2.18±0.35)年;VAS評分4~9分,平均(6.82±1.37)分。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:①符合原發性痛經診斷標準[3];②中醫分型屬于寒凝血瘀型[4],主癥為得熱痛減,次癥為經血量少不暢、面色蒼白;③患者知情同意。

排除標準:①由子宮肌瘤、卵巢病變等引起的痛經;②嚴重心肝腎功能不全;③月經周期不規則;④近2周內有治療史;⑤過敏體質或妊娠、哺乳期婦女。

2 治療方法

兩組均給予少腹逐瘀湯合四逆湯治療。藥用小茴香、赤芍、當歸、肉桂、蒲黃、川芎、延胡索、沒藥、五靈脂、制附子各10g,干姜8g,甘草5g。于經期前5天至月經來潮,日1劑,分早晚2次煎服。

觀察組加用溫針灸治療。取下腹部曲骨、氣海、關元、石門、中極、腎經及胃經穴,將針捻入1~1.2寸(呼氣時),并在針柄插上2cm艾段,點燃,時間20min內,于月經期前1周至月經來潮,日1次,1周5~6次。

兩組1個月經周期為一療程,治療3個療程。

3 觀察指標

用酶聯免疫法測定PGE2、PGF2α及β-EP。

中醫證候積分,包括食欲不振、小腹疼痛及面色變化,均為1~4分,從輕至重。

用SPSS25.0統計學軟件處理分析,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 療效標準[5]

治愈:腹痛、肢冷汗出等消失,6個月內無復發。顯效:腹痛及其余癥狀好轉,但6個月后復發。有效:腹痛減輕,但未達到顯效。無效:腹痛、肢冷汗出等癥狀無改善。

5 治療結果

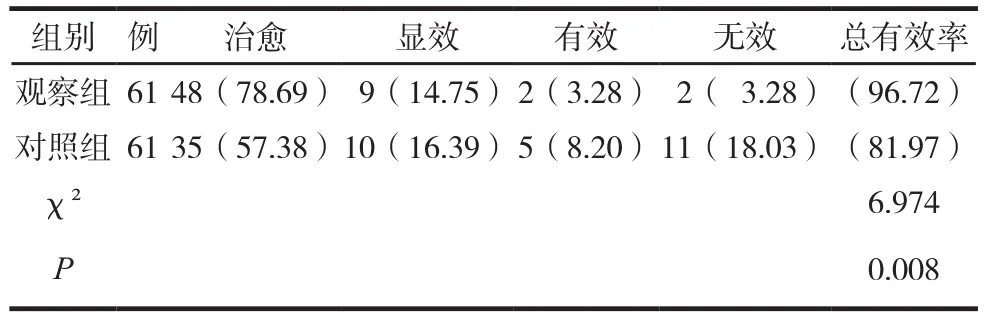

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

兩組治療前后前列腺素及β-EP水平比較見表2。

表2 兩組治療前后前列腺素及β-EP水平比較 (ng/L,±s)

表2 兩組治療前后前列腺素及β-EP水平比較 (ng/L,±s)

時間 組別 例 PGE2 PGF2α β-EP治療前觀察組 61 210.68±28.63 523.58±32.58 143.67±12.52對照組 61 211.72±28.75 526.17±33.52 145.72±13.27 t 0.200 0.433 0.878 P 0.842 0.666 0.382治療后觀察組 61 290.76±29.67 428.31±27.63 195.82±15.65對照組 61 257.69±29.23 475.68±29.41 164.67±14.28 t 6.201 9.168 11.484 P 0.000 0.000 0.000

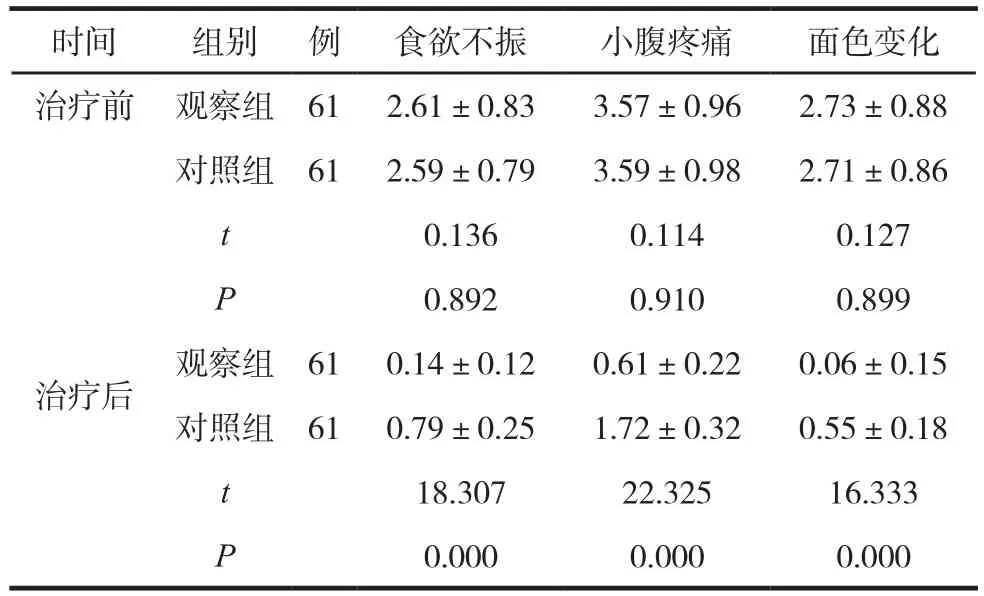

兩組治療前后中醫證候積分比較見表3。

表3 兩組治療前后中醫證候積分比較 (分,±s)

表3 兩組治療前后中醫證候積分比較 (分,±s)

時間 組別 例 食欲不振 小腹疼痛 面色變化治療前 觀察組 61 2.61±0.83 3.57±0.96 2.73±0.88對照組 61 2.59±0.79 3.59±0.98 2.71±0.86 t 0.136 0.114 0.127 P 0.892 0.910 0.899治療后 觀察組 61 0.14±0.12 0.61±0.22 0.06±0.15對照組 61 0.79±0.25 1.72±0.32 0.55±0.18 t 18.307 22.325 16.333 P 0.000 0.000 0.000

6 討 論

原發性痛經的發病機制尚不明確,目前考慮與經期前列腺素釋放、合成增加及β-EP水平紊亂密切相關,經期時子宮內膜釋放PGF2α增加,致使子宮平滑肌收縮加速,子宮血流灌注量降低。PGE2可使子宮平滑肌活動受抑,當PGF2α升高、PGE2降低時,子宮可發生血管痙攣、供血不足,從而刺激疼痛神經[6]。β-EP具有內源性鎮痛作用,可控制下丘腦-垂體的功能,直接參與子宮功能的調節,其水平降低,可降低子宮良性調節,引發痛經[7]。

原發性痛經屬中醫“經行腹痛”范疇。主要病機為肝腎失調,以寒凝血瘀證較為常見。經脈寒凝,不通則痛,尤以經期、經前為甚,子宮氣血下注任沖,寒凝加重。少腹逐瘀湯合四逆湯具有溫經散寒、止痛養血之效。方中君藥為干姜、肉桂,干姜可溫經散寒,肉桂可溫通經脈、散寒之痛;小茴香、當歸、赤芍為臣藥,祛寒化瘀,小茴香溫肝暖腎、理氣止痛,當歸調經止痛,赤芍可祛瘀血而不傷陰;佐藥沒藥可消腫散瘀,五靈脂入肝經,可活血祛瘀止痛,延胡索可行氣止痛,制附子可散寒止痛[8]。甘草為使藥,現代藥理研究表明,當歸具有抗血小板聚集作用,且可雙向調節子宮平滑肌,小茴香及五靈脂可解子宮平滑肌痙攣,川芎可改善血液循環及血液黏稠度,干姜、肉桂可鎮靜、止痛,沒藥、延胡索具有消炎、鎮痛作用[9]。研究結果顯示,觀察組總有效率、PGE2、β-EP高于對照組,PGF2α、中醫證候積分低于對照組,說明在服用少腹逐瘀湯合四逆湯的同時加用溫針灸可提高臨床療效,調節前列腺素水平,使β-EP水平升高,從而有效緩解癥狀。溫針灸通過針灸、艾灸聯合應用,可通過補瀉手法起到溫通經脈的作用,取的穴位,可調節任脈、沖脈,而沖脈與足少陰神經相關,對各穴位進行針刺可調節胞宮、肝脾腎三臟,使氣血通暢,血瘀散則不痛。同時配以艾灸,溫熱刺激經脈穴位,使血管自律運動。另外,艾葉可驅除寒濕,通過進入機體,能有效改善循環,活血散瘀[10]。

綜上所述,少腹逐瘀湯合四逆湯聯合溫針灸治療寒凝血瘀型原發性痛經可調節前列腺素水平,提高β-EP水平,有效緩解癥狀,療效較好。