穴位敷貼結合針灸治療肝癌經導管動脈栓塞術后頑固性呃逆臨床觀察

王 瑾,施偉華

(南通大學附屬醫院中醫科,江蘇 南通 226001)

經導管動脈栓塞術(TACE)是治療肝癌的首選非手術治療方案,能抑制腫瘤生長,延長生存期[1]。呃逆是TACE后常見并發癥之一,多因膈神經及其相關神經遭受刺激后所致。呃逆會影響呼吸、進食,導致嘔吐,甚至賁門部食管和胃底黏膜撕裂出血。西藥治療效果不甚滿意,且不良反應大[2]。本研究用穴位敷貼結合針灸治療肝癌TACE后頑固性呃逆取得較好效果,報道如下。

1 臨床資料

共58例,均為2019年3月至2020年3月收治患者,按隨機數字表法分為兩組各29例。觀察組男19例,女10例;年齡26~68歲,平均(43.51±3.48)歲;病程2~17天,平均(8.86±0.83)天。對照組29例,男17例,女12例;年齡24~69歲,平均(43.46±3.42)歲;病程2~15天,平均(8.61±0.71)天。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

2 治療方法

對照組用西藥治療。肌內注射鹽酸氯丙嗪(上海禾豐制藥有限公司生產,國藥準字H31021060)20mg,日2次;肌內注射鹽酸甲氧氯普胺(遂成藥業股份有限公司,國藥準字H41021179)10mg,日1次。治療3天。

觀察組用穴位敷貼及針灸治療。針灸主穴取天突,配穴取中脘穴、太沖穴、天樞穴、內關穴、足三里,用規格35mm×0.3mm毫針勻速進針,得氣后,留針20min,每隔10min進針1次,1次10~15s。穴位敷貼用丁香、半夏、生姜研磨成粉,以紗布包裹放置于肝俞、膈俞、胃俞、中脘及足三里,膠布固定,每晚睡前敷貼,每次敷貼12h,1日1次,治療7天。

3 觀察指標

呃逆癥狀評分:根據患者對呃逆耐受情況、發作頻次進行評估。呃逆癥狀明顯,并伴有胃食道反流,無法進食,每小時呃逆次數超10次計9分;難以耐受,呃逆癥狀嚴重,影響進食,每小時呃逆6~10次或每分鐘少于5次計6分;可耐受,不影響進食,每小時呃逆小于5次計3分。

4 療效標準

顯效:呃逆癥狀完全消失,隨訪1周無復發。有效:呃逆癥狀有所改善,每小時呃逆次數減少1/2以上,每分鐘呃逆次數小于等于4次。無效:呃逆癥狀無改善或加重。

用SPSS20.0軟件進行處理,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

5 治療結果

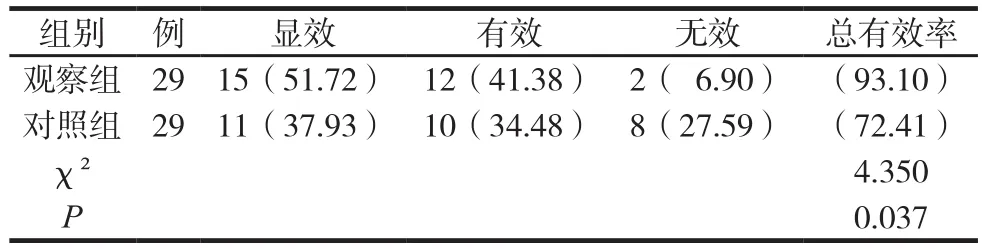

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

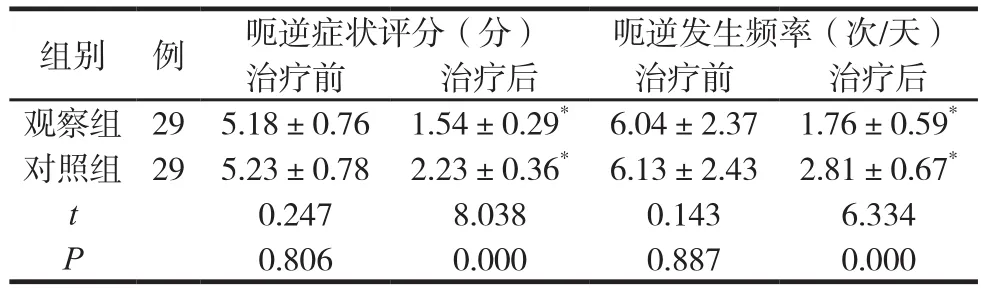

兩組治療前后呃逆比較見表2。

表2 兩組治療前后呃逆比較 (±s)

表2 兩組治療前后呃逆比較 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 呃逆癥狀評分(分) 呃逆發生頻率(次/天)治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 29 5.18±0.76 1.54±0.29* 6.04±2.37 1.76±0.59*對照組 29 5.23±0.78 2.23±0.36* 6.13±2.43 2.81±0.67*t 0.247 8.038 0.143 6.334 P 0.806 0.000 0.887 0.000

6 典型病例

李某,男,51歲,2019年1月初確診為原發性肝癌,經TACE治療,術后數日突發呃逆不止,不伴有嘔吐,無腹瀉,經社區醫院對癥處理后無效,后來我院就診。患者形體消瘦,精神萎靡,呃逆連續,舌淡暗,左脈弦緊,右脈細,診斷為TACE后頑固性呃逆。肌肉注射鹽酸氯丙嗪,每次20mg,日2次;肌內注射鹽酸甲氧氯普胺,每次10mg,日1次。用藥治療期間同時使用穴位敷貼聯合針灸治療,針灸主穴取天突穴,配穴取中脘穴、太沖穴、天樞穴、內關穴、足三里等穴位,對針刺部位消毒,采用規格35mm×0.3mm毫針勻速進針,得氣后留針20min。每隔10min進針1次,每次10~15s,取針后按壓針孔,防止出血。穴位敷貼藥取丁香、半夏、生姜研磨成粉,以紗布包裹放置于肝俞、膈俞、胃俞、中脘及足三里穴,用膠布固定,每晚睡前敷貼,每次敷貼12h,日1次,7天為一療程。治療1個療程后無呃逆與腹部不適,隨訪至今未作呃逆。

7 討 論

原發性肝癌是常見消化系統惡性腫瘤之一,近幾年其發病率有所上升。由于早期無特異性癥狀,多數確診時已處于中晚期,喪失了最佳手術時機。TACE是治療不可切除原發性肝癌的首選方法,療效確切,并能為部分患者贏得二期手術機會,具有操作簡單、創傷小優點[3-4]。TACE后肝包膜腫脹、肝臟暫時性缺血、栓塞劑、化療藥物等復雜因素影響,引起膈肌充血并刺激膈肌,導致頑固性呃逆。

鹽酸氯丙嗪為吩噻嗪類抗精神病藥物,能對延腦催吐化學感受區的多巴胺受體產生抑制作用,從而發揮鎮吐作用。鹽酸甲氧氯普胺是多巴胺第2(D2)受體拮抗劑,對5-羥色胺第4受體可產生激動效應,作用于延髓催吐化學感受區(CTZ)中多巴胺受體,提高CTZ閾值,發揮鎮吐作用。另外,可作用于上消化道,通過增強靜息狀態胃腸道括約肌張力,提高下食管括約肌張力及收縮幅度,增強食管下端壓力起到阻滯胃-食管反流作用,通過促進胃、食管蠕動提其內容物廓清能力,促進胃排空,增強藥物鎮吐效應。何慧等[5]研究表明,氯丙嗪聯合甲氧氯普胺治療頑固性呃逆可取得較好效果。但另有研究表明,氯丙嗪聯合甲氧氯普胺并無顯著協同增強作用,且由于甲氧氯普胺作用時間短,停藥后復發率達69%[6]。

中醫認為,頑固性呃逆因胃失和降、胃氣上逆、氣逆動膈所致,其病位在胃,治療當以和胃降逆為原則。針灸取天突穴屬任脈,可治氣喘、嘔逆、咽喉腫痛,與中脘穴、內關穴相配可理氣降逆和胃;八會穴之腑會中脘穴可治呃逆、胃脘痛、嘔吐;太沖穴屬足厥陰肝經,可止呃逆;天樞穴為腹部要穴,其可改善臟腑功能,消除、減輕腸道功能失常;內關穴屬八脈交會穴之一,其有寬胸理氣、降逆止呃作用。研究表明,針刺內關穴可降低膈神經興奮性,通過抑制膈肌痙攣起到止呃作用[7]。足三里屬足陽明胃經,可燥化脾濕,能止呃逆、止嘔。諸穴合用,共奏調節胃經經氣,和胃寬胸,降逆止呃之效。中藥穴位敷貼可經皮膚穿透毛孔,進入淋巴、血液循環,發揮其藥理作用。穴位敷貼所用丁香、半夏、生姜健脾和胃、溫中下氣、止呃逆。穴位敷貼取肝俞、膈俞、胃俞以疏肝調胃、降逆止呃[8]。

穴位敷貼結合針灸治療肝癌TACE后頑固性呃逆療效較好。