智能材料研究進展及應用綜述

北方科技信息研究所

白子龍

一、智能材料的特點及分類

智能材料(Intelligent/Smart Material)是自20世紀90年代開始迅速發展起來的一類新型功能材料,其集仿生、納米技術及新材料科學于一身,是21世紀最具有發展潛力的前瞻性研究領域之一。

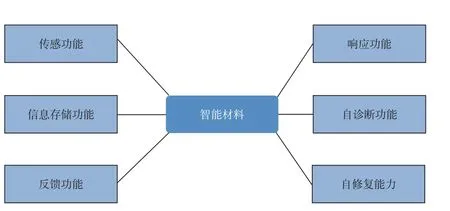

與傳統材料不同,智能材料不僅僅以單一的材料形式存在,而是以某一智能化體系方式存在。由此給出智能材料的定義是:由多種材料組元通過有機緊密復合或嚴格的科學組裝而構成的材料系統。因此,智能材料必須具備感知、驅動和控制這3個基本功能要素。特殊的結構特征使得智能材料能夠對環境條件及內部狀態的變化做出精準、高效、適當的響應,同時還具備傳感功能、信息存儲功能、反饋功能、響應功能、自診斷功能和自修復能力(見圖1)等特征。

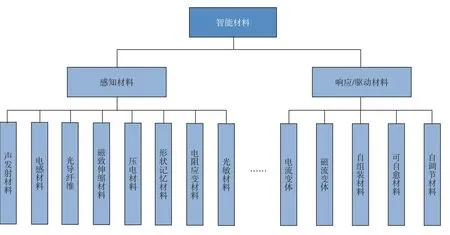

智能材料按照功能結構劃分主要分為新型功能性材料、功能轉化材料及新型結構材料三大類。根據智能材料的功能特征,可將其分為感知材料和響應/驅動材料兩大類,如圖2所示。

感知材料對外界的刺激具有感知作用,可用于制造傳感器,其可感知外界環境刺激并以此進行信息采集。感知材料種類繁多,包括電感材料、光敏材料、濕敏材料、熱敏材料、氣敏材料、光導纖維、聲發射材料、形狀記憶材料、磁致伸縮材料、壓電材料、電阻應變材料等。

響應/驅動材料可對外界環境條件或內部狀態發生的變化做出響應或驅動,可用于制造執行器。智能系統的執行器類似于生物體的肌肉,它在外界或內部狀態變化時做出相應的響應,這種響應可以表現在力、位移、顏色、頻率、數碼顯示、信息存儲等各方面。可用作執行器的材料包括形狀記憶材料、壓電材料、電流變體、磁流變體、磁致伸縮材料、電致伸縮材料和某些智能高分子材料。

二、智能材料研究進展

智能材料擁有很多普通材料不具備的特殊功能,現已逐步成為研究的重點與熱點,并且在物理、化學、電子、航空航天、生物醫學等領域得到廣泛應用。近些年來,形狀記憶材料、自修復材料、光熱敏感材料、壓電材料等引起了人們的廣泛關注。

(一)形狀記憶合金的應用領域不斷擴大

形狀記憶合金(SMA)是一種具有“記憶”效應的合金,其可以在加熱升溫后完全消除在較低溫度下發生的變形,恢復變形前的原始形狀。形狀記憶合金由于具有優異的性能而被廣泛應用于日常生活中,以及航空航天、機械電子、生物醫學、橋梁建筑、汽車工業等領域。

2016年 11月,受鐵定甲蟲擁有強壯的外骨骼啟發,英國BAE系統公司開發出一種新型車用懸掛系統,該懸掛系統采用鎳鈦記憶合金制成,可保護軍用車輛免受爆炸等惡劣作戰環境的影響。傳統的懸掛系統采用彈簧減震,BAE的新型懸掛系統可完美替代舊式懸掛,并且在爆炸環境下可恢復原狀。BAE目前已開發出記憶合金懸掛系統的原型,該原型已通過5次爆炸測試。新型懸掛系統擁有的出色防爆特性源于形狀記憶合金的高強韌材料結構,該系統能夠適應多變的戰場環境,將有效提升武裝部隊的靈活性和生存能力。

圖1 智能材料的功能特征

圖2 智能材料的類別

2017年11月,美國國家航空航天局(NASA)成功研發出使用記憶合金制成的免充氣輪胎(見圖3),用以取代老款的探測車輪胎。這種新材料是一種鎳鈦合金(Nickel Titanium)。一般金屬在外力作用下會不斷延伸直到斷裂,但是這種鎳鈦合金在負載之下,其原子結構會重新排列,導致外形發生改變,當負載減輕或者消失之后,其原子結構會再次重新排列,形狀也隨之復原。這種記憶合金可以實現在變形30%的情況下卻不發生永久變形或者損壞;其還能夠在延伸10%之后恢復原本的形態,而普通金屬材質只能延展0.3%~0.5%,可以看出記憶合金在此方面優勢明顯。這種記憶合金輪胎的優點在于不會像充氣輪胎一樣存在泄氣或者爆胎的風險,也不容易受到溫度變化的影響。

圖3 記憶合金輪胎

2018年9月,美國德州農工大學的研究人員發現了一種新型智能材料,這種材料有望顯著提高噴氣發動機的燃油效率,降低飛行成本。同時,利用該材料還可降低飛機產生的噪聲。研究人員利用高熵合金材料的工作原理來提高高溫形狀記憶合金的工作溫度。高熵合金由4種或更多種金屬元素以大致相等的量混合在一起組成。該團隊創造了由4種或更多已知可形成形狀記憶合金(鎳、鈦、鉿、鋯和鈀)的元素組成的材料,而沒有加入金或鉑元素。當以相同的比例混合這些元素時,所得到的材料可以在遠高于500℃的溫度下工作,其中一種材料甚至可在700℃下工作。這種高溫形狀記憶合金可以根據飛機工作模式的不同,自動改變核心排氣口噴嘴的尺寸,以提高飛機在飛行狀態下的運轉效率,同時使得飛機在著陸狀態時更安靜。

(二)自修復材料實現裝備低成本維護

材料損傷是影響材料功能的主要原因之一,微觀損傷進一步發展引發的宏觀損傷是對材料耐久性的最大考驗。如果能對這種早期的損傷或者裂紋進行修復,那么對消除安全隱患、增強材料的強度和延長材料的使用壽命則具有重大意義,自修復材料恰恰可以滿足這類需求。在現代工業裝備中,自修復材料由于可以感知環境變化并實時做出反應,故可以實現裝備在早期損傷情況下的低成本維修甚至是零成本維修的目標。

2016年12月,美國加州大學河濱分校的研究人員受“金剛狼”(具有自我修復能力的漫畫人物)的啟發,研發出一種透明、可延展的自修復導電材料,該材料在受損后,僅需24h即可自我修復。其具有良好的延展性,長度可延伸約50倍。這項研究基于“離子偶極交互”機制,創造性地將離子導體技術與自修復材料結合在一起。研究人員在測試時發現,在電信號刺激下,這種材料擁有像人類肌肉一樣的應激性。這種材料未來有望用于驅動人造肌肉,也可用于提高電池、電子設備和機器人的性能。

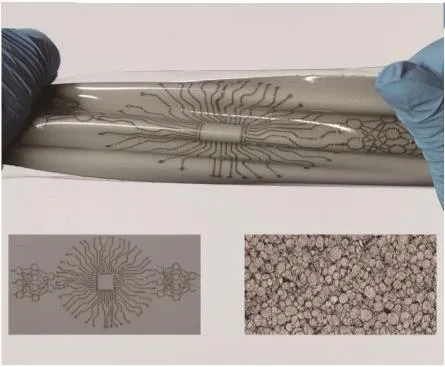

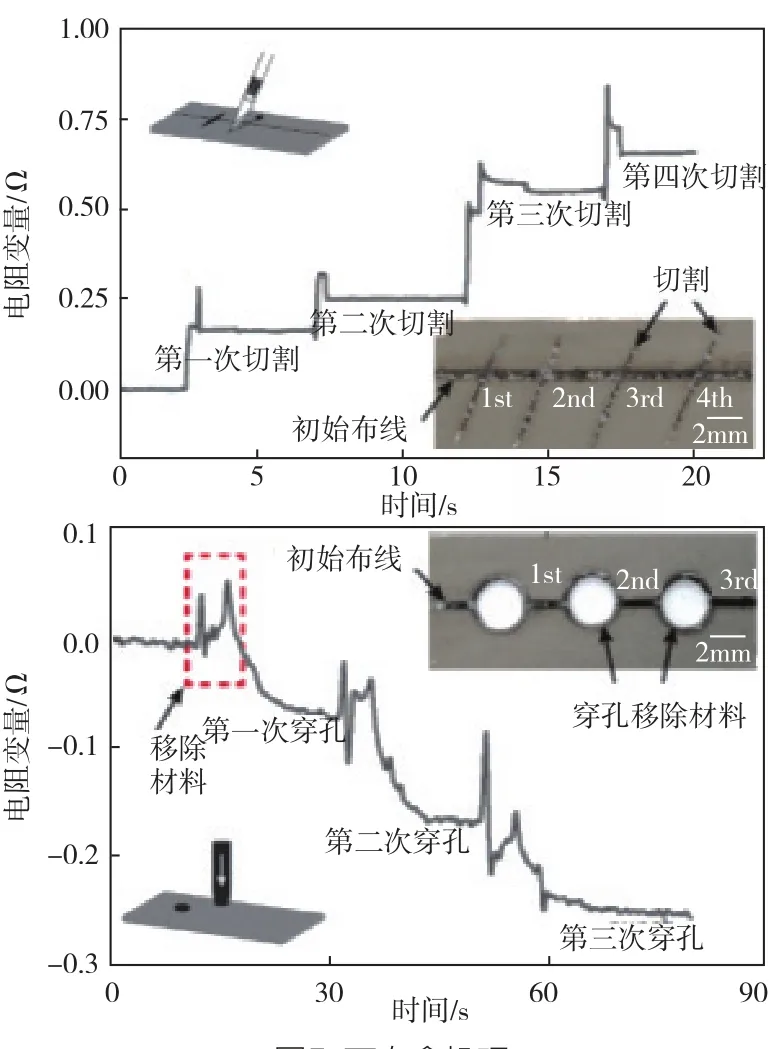

2018年7月,美國海軍研究署和卡內基梅隆大學共同研發出可自愈金屬-彈性體復合材料,成功解決了柔性材料無法自修復的難題。這種材料制成的電路具有高度柔性,可以在極端的機械損傷下創建繞過受損區域的新電氣連接,從而進行自我修復,并且無需引入外部的能量及設備,如圖4所示。這種新型金屬-彈性體復合材料可以大幅提升柔性電子設備的使用壽命和性能,在軟體機器人、仿生機器人和可穿戴電子設備領域具有巨大的應用前景。經過試驗,在這種新材料制成的電路上引入切割、穿孔等機械損傷,電路的導電性能沒有明顯的變化,并且可以承受180°折疊和1.32MPa的壓力1000余次。該材料的自愈機理為在遇到機械損壞后,其可自動重構并保持導電性,如圖5所示。

圖4 由可自愈金屬-彈性體復合材料制成的復雜電路可承受拉伸和扭曲

圖5 可自愈機理

2019年2月,美國南加州大學維特比工程學院的研究人員開發出了可自修復的3D打印橡膠材料。這種材料可實現快速制造,且在遭遇破裂或刺穿后可以進行自我修復。這種材料將為鞋類、輪胎、軟體機器人甚至電子設備制造帶來革命性的改變,在縮短制造時間的同時延長產品的使用壽命。新型材料使用基于光聚合的3D打印方法制造,即通過光把液態樹脂材料固化成所需圖形或形狀。在短短5s內,可以打印出邊長為17.5mm的正方形,在大約20min內完成整個物體的打印,材料受損后可以在幾個小時內自行修復。該材料在被切成兩半后,置于60℃環境下2h即可完全愈合,并且強度和功能得以保持。研究人員正在開發其他不同硬度的可自愈合材料,從現有的軟橡膠到剛性硬塑料,并嘗試將其應用于車輛部件及防彈衣。

(三)光敏感材料實現智能材料多功能化

光敏感材料是指特制參數隨外界光輻射的變化而明顯改變的感知智能材料。利用這一特性可以按需實現光敏感材料的功能,例如,電磁波譜的選擇特性、復合材料的強度特性、液晶材料的自變形特性等。

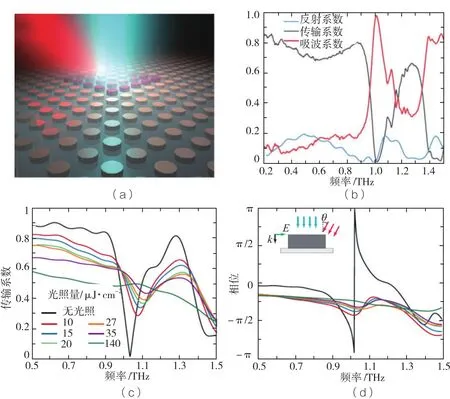

2018年4月,美國杜克大學研制出首個非金屬動態可調超材料,這種超材料由一系列獨立的硅單元組成,通過控制網格中每個位置電磁波的振幅和相位,實現超材料可重構。研究人員以特定頻率的光轟擊硅柱體,這種工藝被稱為“光摻雜”。由于轟擊過后的硅柱體表面激發出了電子,傳統的絕緣材料便具有了金屬特性,新釋放的電子使硅柱體與超材料表面的電磁波相互作用。硅柱體的尺寸決定了相互作用的光頻率,而“光摻雜”的角度則決定了如何調控電磁波。研究人員選取合適的硅柱體尺寸,使其工作頻率為介于微波和紅外光之間的太赫茲波段,這樣,通過控制光的波長可以改善衛星間的寬帶通信,也可改進安檢掃描技術。動態可調超材料的傳輸特性如圖6所示。

圖6 動態可調超材料的傳輸特性

2018年5月,美國陸軍研究實驗室和美國馬里蘭大學宣布開發出了一種先進的自適應材料技術,可使復合材料的剛度和強度在紫外光照射下得到大幅提升,該技術將紫外光活性分子附著在碳納米管等增強體上,隨后將增強體嵌入聚合物中形成復合材料。紫外光照射所引發的化學反應使得增強體與聚合物之間的作用力增強,從而使材料的剛度和強度得以提高。研究結果表明,經過5min的紫外光輻照,復合材料的剛度能夠提高93%,強度提高35%。未來使用該技術有望制備出具有可控結構阻尼、輕質的新型復合材料,實現低維護、高速旋翼機概念。該材料具備的可控力學響應特性有助于開發具有載荷適應能力的自適應航空航天結構,可大幅減少未來陸軍航空平臺的維護負擔,使之無需返回基地進行維護,從而實現長時間作戰。

2018年8月,美國科羅拉多大學發明出一種液晶彈性體光敏材料,其在接收特定光和熱后可變形為預設形狀,并且整個變形過程可被直接觀測到。首先,在這種材料中安置光敏開關,用特定波長的光刺激該材料,使其分子按某種特定方式排列,之后再用特定的熱量刺激該材料即可恢復原形。研究人員對該材料進行了試驗,在室溫下將其折疊成“千紙鶴”,之后加熱到93℃,“千紙鶴”逐漸展開,最后將其逐漸冷卻至室溫,該材料恢復原狀。該液晶彈性體光敏材料未來有望用于人工肌肉、生物醫學設備和機器人等領域。

三、結論

智能材料是現代高技術新材料發展的重要方向之一,它使傳統意義下的功能材料和結構材料的關系更加緊密,未來智能材料的發展趨勢為更加高性能化、多功能化、復合化、精細化和智能化,在此基礎上,還包括以下兩個趨勢。

(一)材料結構設計一體化

傳統的材料學存在“重材料、輕設計”的問題。智能材料的發展趨勢之一是通過微結構設計拓展結構組分材料的性能,實現特殊性能可定制化的宏觀結構。材料結構一體化設計可以有效打破對材料性能的傳統認知局限,基于材料的特定性能,通過細觀、微觀和宏觀多尺度結構構型的匹配設計,結合高性能制造技術,可得到具有多重功能特性的新型智能材料。

(二)新的制造技術加速智能材料發展

與天然合成材料、人工制造材料和精細材料不同,智能材料是第四代材料,面向智能材料的先進制造會為智能材料發展提供新的途徑。例如,4D打印技術是將3D打印技術和智能結構結合的新興制造技術,其第四維度具備和感知材料相同的特性,即感知應力、應變、熱、光、電、磁、化學和輻射等外界刺激,并據此做出相應的響應。該技術使得智能材料的制造具有更為廣闊的前景。