功能鍛煉聯合當歸四逆湯加減治療肩周炎風寒濕證30例臨床觀察

魏弘 周昭輝

【摘 要】 目的:觀察功能鍛煉聯合當歸四逆湯加減治療肩周炎(風寒濕型)的臨床療效。方法:選取肩周炎(風寒濕型)患者30例,在功能鍛煉為基礎治療上,予當歸四逆湯加減口服治療。觀察治療前與治療后4周患者的肩關節疼痛指數(VAS)和肩關節功能改善情況UCLA評分(美國加州大學肩關節評分系統)。結果:VAS疼痛評分,治療前與治療后VAS分值均有統計學意義(P<0.05)。UCLA評分比較,治療后UCLA分值高于治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。ROM比較,肩關節前屈、后伸、外展、內旋、外旋均大于治療前,肩關節內收較治療前減小,ROM增大,差異均具有統計學意義(P<0.05)。結論:當歸四逆湯加減聯合功能鍛煉治療肩周炎風寒濕型具有較好的療效,對緩解疼痛、改善肩關節活動范圍和促進肩關節功能恢復有明顯療效。

【關鍵詞】R244.9 肩周炎;功能鍛煉;當歸四逆湯;風寒濕證

【中圖分類號】 【文獻標志碼】 A 【文章編號】1007-8517(2020)3-0105-03

目前臨床對肩周炎的病因及發病機制尚不清楚,雖然西醫對其認識越來越具體,但主要還是抗炎止痛藥對癥處理,弊端是未治療本病根本、副作用等,肩周炎主要以疼痛、功能受限為主癥,從而影響患者的日常生活質量[1]。而中醫講究整體觀念,中醫辨證論治將肩周炎(風寒濕證)總結為肩部束痛,遇風寒痛增,得溫痛緩,畏風惡寒。從而以疏風通絡、散寒止痛為原則來治療。肩周炎發病平均年齡50歲,病程長,女性多于男性[2],肩關節的功能鍛煉對于治療及功能改善具有重要意義,但口服湯劑在肩周炎的治療中運用并不多[3]。且目前臨床主要以保守治療為主,加上中藥、針灸、功能鍛煉都有其局限性,因此筆者在功能鍛煉的基礎上采用當歸四逆湯加減治療,分析其療效,為確定當歸四逆湯聯合功能鍛煉的療效,為該病的治療提供臨床依據,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年6月至2019年6月湖南中醫藥大學第二附屬醫院就診的30例肩周炎風寒濕型患者作為研究,男12例,女18例;年齡42~66歲,平均(51.30±3.14)歲;最短病程3~18個月,平均病程(6.25±1.52)個月;左肩關節12例,右肩關節18例。

1.2 診斷標準 符合《中醫病證診斷療效標準》[4]和《肩周炎診療和康復》[5]中肩周炎的診斷標準且符合風寒濕型辯證標準。

1.3 排除標準 排除合并肩關節其他疾病尚未治愈者或已接受其他治療患者;過敏體質或對本研究藥物已知成分過敏者;既往惡性腫瘤、血液疾病或傳染疾病患者;合并心、腦、腎、肝損傷等任何一種嚴重原發性疾病者;準備妊娠、妊娠期或哺乳期婦女;患者依從性差,不能堅持治療;研究者認為不宜入選本試驗者。

1.4 納入標準 所有患者均符合《中醫病證診斷療效標準》[4]和《肩周炎診療和康復》[5]中肩周炎的診斷標準且符合風寒濕型辯證標準。性別不限,40歲<年齡<70歲;病程≥3個月,無肩關節創傷史;發病1周以內;依從性較好;患者對本研究知情,并簽署書面知情同意書。

1.5 治療方法

1.5.1 功能鍛煉 參考文獻[6]擬定功能鍛煉方案,開始口服治療后1天進行。①前后擺動:上臂帶動進行甩動,要求幅度到輕度疼痛,幅度盡可能大,每次30個來回,每天2次。②回旋畫圈:彎腰垂臂,放松肩關節肌肉及韌帶,然后以肩關節為中心進行前臂順時針/逆時針畫圈運動,每次30圈,每天2次。③爬墻:面向墻壁站立,距離半個手臂,雙手扶于墻上,手指摸墻向上爬行,緩緩至最高點再返回原處,反復進行,每次20個來回,每天2次。④外展肩關節:患肢放松,貼于大腿,手心向內,肩關節外展至最大限度(勿抬肩),再徐徐放下,反復進行,每次30個來回,每天2次。⑤體后拉手:患肢肩關節內旋后伸的狀態下,健側拖患肢腕部向后拉伸,拉伸至最高點再徐徐放下,每次30個來回,每天2次。任何一種鍛煉方式均以剛感受到疼痛為最大限度,每次約20min。隔天1組功能鍛煉,連續4W。

1.5.2 中藥口服 予當歸四逆湯加減煎服,如下:當歸15g,細辛3g,桂枝12g,通草8g,桑寄生15g,白芍10g,炙甘草6g,大棗6 枚,赤芍10g,荊芥10g,防風10g,羌活10g,獨活10g,丹參15g。舌質有瘀斑,刺痛明顯者將桑寄生改為川牛膝20g增加攻破之力,疼痛重者加延胡索15g,用法:日1劑,水煎服,早晚分服,連續服用5d。中藥湯劑統一由湖南中醫藥大學第二附屬醫院藥劑科煎制。

1.6 觀察指標與療效判定 觀察治療前與治療后4W的VAS評分、UCLA評分、肩關節AROM。VAS評分:將疼痛分為10個等級,在一張標尺上畫10cm橫線,從0~10級每1cm為1個等級,0級代表無痛,10級代表劇痛,患者根據自身主觀感受在標尺上做記號,評定患者疼痛的程度[7]。UCAL評分參照文獻[8]中方法,疼痛(10分)、功能(10)分和患者滿意度(5分)三部分為患者主觀評價,主動前屈活動度(5分)和肌力(5分)兩部分為醫師客觀評價,總分35分,分值越高代表患者肩關節功能越好。肩關節主動活動度ROM,用量角器分別從前屈、后伸、外展、外旋、內旋5個方面獲的肩關節主動活動度改善情況,前屈/后伸角:站位,固定肩關節和軀干,防止肩外展和肩胛骨代償,以肩峰為軸心,固定臂與腋中線平行,測量腋中線與肱骨軸線夾角。外展角:站位,固定肩胛骨和軀干防止代償,以肩峰為軸心,臂與人體冠狀面平行,外展肩關節,測量腋中線與肱骨長軸的角度。內旋:仰臥位,肩關節緊貼床面,外展90°(不能外展90°者盡可能外展最大限度),曲肘90°,前臂旋前位,倒向床腳,以肘關節為軸心,測量前臂軸線與水平垂線夾角。內收:采用雙手摸背(Hand behind back HBB),坐位,反手用雙手拇指端背面觸及背中線,盡量向上移動,測量出兩手指尖距離差值(cm),距離越小說明肩關節ROM越大[8];外旋:上臂緊貼腋中線,曲肘90°前臂旋前位,外旋前臂,以肘關節為軸心,測量前臂與矢狀面夾角。選取上述6個方面活動度[9]。

1.7 統計學方法 采用SPSS21.0統計軟件。計量資料用(x±s)表示,行t檢驗;計數資料用例數和百分數(%)表示,行χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組VAS評分及肩關節UCLA評分 治療4W時,患者肩關節疼痛VAS評分低于治療前(P<0.05);治療4周后肩關節UCLA評分高于治療前(P<0.05),見表1。

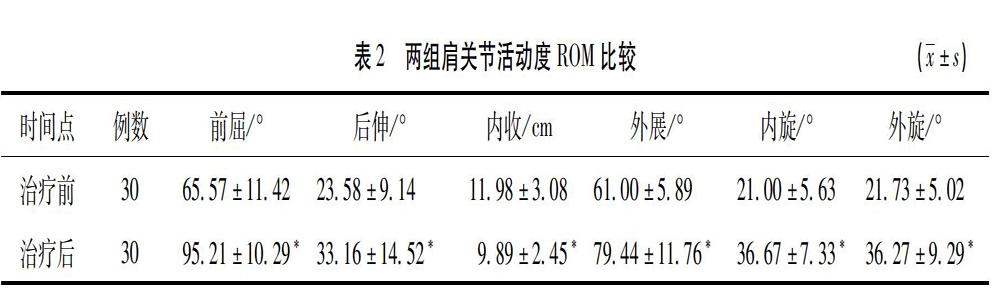

2.2 兩組肩關節活動度ROM比較 肩關節活動度屈伸、外展、內外選各項指標均大于治療前(P<0.05);肩關節內收HBB值治療后較治療前減小,肩關節內收ROM增大(P<0.05),見表2。

3 討論

肩周炎是中醫骨科常見疾病,目前主要治療方式還是口服消炎藥物治療,急性發病的予激素類藥物封閉注射治療,容易復發,對患者癥狀往往只有短期改善,且口服抗炎藥物副作用較大,肩周炎患者多為中老年,胃腸系統較年輕人差,臨床不良反應較多。針對急性期患者多采用注射鎮痛藥物治療,雖然鎮痛效果顯著,但僅能緩解疼痛癥狀,肩關節活動功能無改善,且作用效果不持久[10]。中醫學講究從整體觀出發,重視辨證施治,目前對肩周炎治療效果明確的中成藥較少,當歸四逆湯加減中,當歸為君藥,以補血活血為主,補肝血之不足,活經絡之瘀血;桂枝、細辛共同溫陽散寒,達到補正祛邪的目的,芍藥既除經絡之瘀痹,寒熱疝瘕,又可補益脾氣以助祛濕,體現了此方攻補兼施的特點。同時桂枝、芍藥、大棗和炙甘草又體現了陰陽同補,陰陽既濟的特點,達到解肌表和營衛的作用。用通草以通利九竅血脈關節的作用,同時去除濕邪。方中羌活、獨活共用,一上一下,也同“蠲痹湯”中散寒祛風,勝濕止痛之用,方中加荊芥、防風,以去表邪,通經絡。此方中溫補藥多,為防溫補過盛,予丹參清藥物之熱,同時增強祛瘀之效。若痛甚者,加延胡索增強止痛之功效。肩關節的功能鍛煉能幫助肩關節松解攣縮的組織,進而增加肩關節活動度和功能,有研究表明,肩周炎患者進行功能鍛煉還能減輕肩周炎出現的疼痛[11]。

肩周炎因為隨著年齡的增長,肩關節周圍滑囊和解剖結構的退化、變性,導致肩關節周圍組織粘連,繼而活動時疼痛和主動及被動活動范圍減少,本研究也主要從疼痛和活動度兩方面指標入手,采用比較主觀的VAS評分和客觀的肩關節ROM,目前對肩關節功能評分標準多種多樣,本次研究樣本量不多的情況下,選擇與年齡、職業等相關性小的評分系統,既要兼顧全面性又要選擇可操作簡易的評分系統,醫生往往從臨床方面客觀評價肩關節,有時會忽略患者的主觀感受,對于肩關節習慣性脫位的患者,可能肩關節穩定性比肩關節活動度更為重要,對于年齡大的患者,肩關節活動度可能沒有年輕人高,所以還要兼顧主觀與客觀評價,因此選用UCAL評分系統評價肩關節功能最為合適。

綜上所述,當歸四逆湯加減聯合功能鍛煉治療肩周炎風寒濕型具有較好的療效,對緩解疼痛、改善肩關節活動范圍和促進肩關節功能恢復有明顯療效,為患者提供了一種更有效的治療藥物,值得臨床推廣應用。

參考文獻

[1]朱天飛,崔家鳴,陳錦富,等.肩周炎治療方法及其療效的研究進展[J].中國骨與關節損傷雜志,2018,33(11):1230-1232.

[2]何杰,馬林,鄭昱新.肩周炎研究進展[J].世界最新醫學信息文摘,2018,18(76):112-113,116.

[3]洪靖,劉永尚,王鵬,等輝.中醫藥治療肩周炎臨床研究進展[J].遼寧中醫藥大學學報,2018,20(3):88-92.

[4]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[S].北京:中國中醫藥出版社,2016:190.

[5]郭長發.肩周炎的診治與康復[ M] .北京:中國醫藥科技出版社, 1993.

[6]張海廷,何梅.功能鍛煉在肩周炎治療中的臨床療效分析[J].四川中醫,2016,34(4):167-168.

[7]蔣協遠,王大偉.骨科臨床療效評價標準[M].北京:人民衛生出版社,2005:123-124.

[8]李海燕,靳兵,吳輝.肩關節功能評價量表及可靠性研究[J].中國康復醫學雜志,1993(5):223-224.

[9]楊樹萱.肩周炎康復體療功能評定方案[J].中國康復醫學雜志,1993(1):8-10.

[10]陳世杰.針刺、推拿聯合功能鍛煉治療肩周炎120例臨床觀察[J].中國民間療法,2019,27(11):15-16.

[11]NEWMAN MK, JEWETT B, FRAMPTON G.Current physical medicine and rehabilitation reports[J].Radiology, 2015,70(6):835-840.