智慧之光:中國傳統建筑中楹聯的意韻

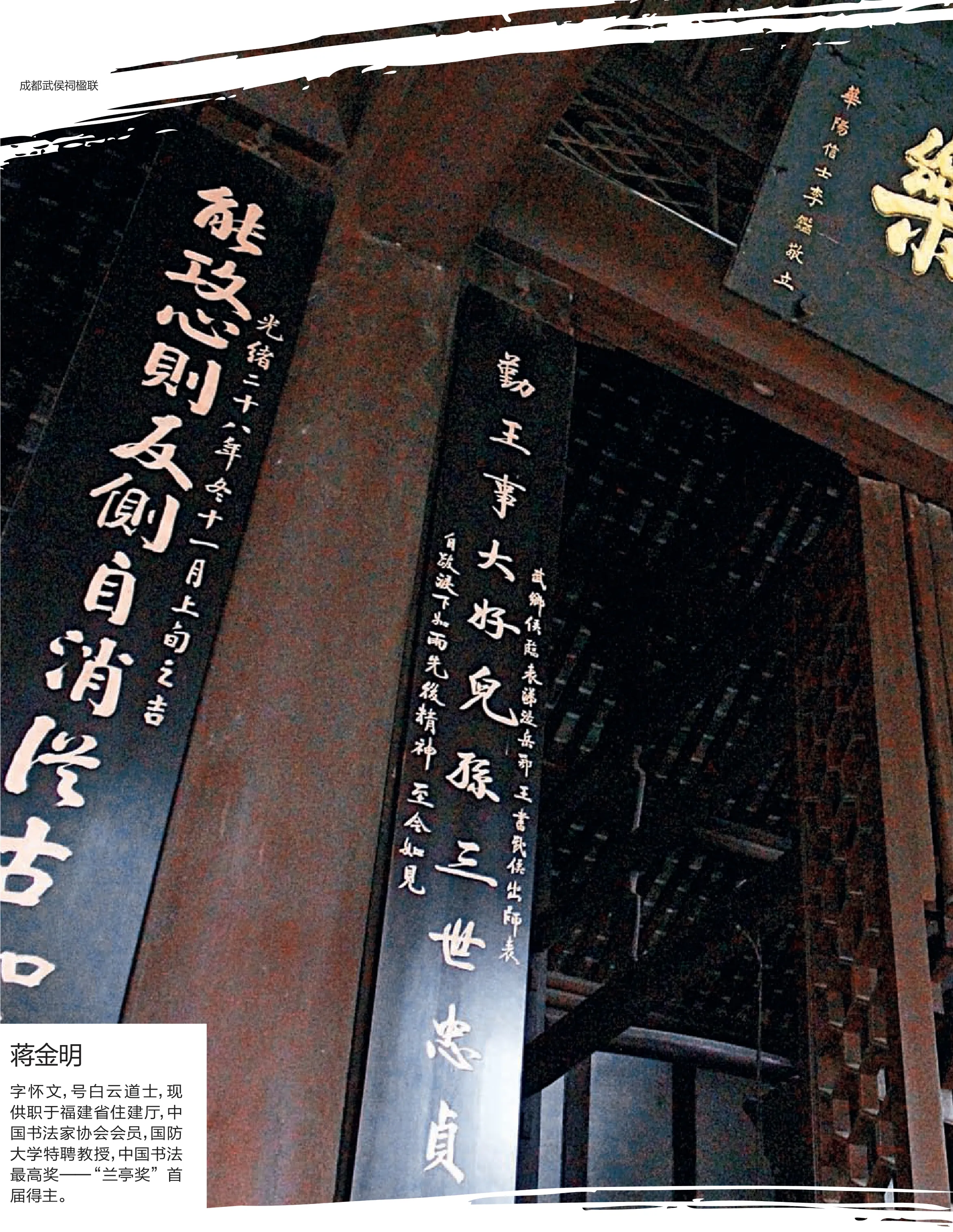

成都武侯祠楹聯

蔣金明

字懷文,號白云道士,現供職于福建省住建廳,中國書法家協會會員,國防大學特聘教授,中國書法最高獎——“蘭亭獎”首屆得主。

中國傳統建筑歷史悠久,成就輝煌。精湛的技藝、鮮明的風格和完備的體系,在世界建筑史上風姿綽約,獨領風騷。其中,不僅體現著物質層面『形而下』的技巧,更蘊藏著精神層面『形而上』的智慧。『四柱二梁二枋』木結構體系是中國傳統建筑的主要標志。其中,柱子起到建筑『頂梁柱』的關鍵作用,而其上的楹聯關乎小到『家事』,大到『國事』,乃至『天下事』,意韻深遠。 撰文蔣金明 供圖蔣金明 張培奮(部分)

楹柱的本體認識

中國傳統建筑區別于西歐建筑的重要特征是木結構。其中,木柱和枋梁組成了中國傳統建筑的主體骨架。坊間自古就有“墻倒屋不塌”之說,可見這個“臺柱子”的重要。《說文解字》曰:“楹者,柱也。”楹柱,即堂屋前部的柱子。自宋代發端,楹柱之上附加的楹聯(俗稱“對聯”)由上下兩聯組合而成,采取懸掛、鐫刻或粘貼的方式附著于傳統建筑之中,既有裝飾美化之效果,又有養心德化之功,乃傳統建筑之必需品和軟實力的體現。

(一) 楹柱的結構力學

中國傳統建筑結構肌理為“梁柱式”的“構架制”,即在四根立柱上施梁枋,牽制成為一“間”。一座建筑物由若干大小不同的“間”組成,其結構力學機理在于建筑物上的一切載荷均由構架負擔,承重者不借力于高墻厚壁,而借力于立柱及梁枋。在立柱與橫梁之過渡處,將橫材方木相互壘疊,前后伸出作“斗栱”,其功用同樣是為了以延伸之栱來分承上部結構之重,并經分解轉納于下部的立柱上;木柱之底墊的石墩為柱礎,除了防潮,也有承載和傳遞上部負荷的用。可見,柱子好比建筑物之“四足”,四足平穩則大廈安定。目前能見到的單體傳統建筑物中,立柱最多的有200多根。歐洲現代建筑的鋼架結構力學亦受東方建筑智慧的影響。歐洲現代建筑中的鋼架結構力學機理亦可見東方建筑智慧的影子。

西安萬壽八仙宮楹聯

福建永泰縣谷貽堂正堂楹聯

福建永泰縣竹頭寨楹聯

(二) 楹柱的視覺解讀

《視覺心理學》一書告訴我們,外界不同的形狀與顏色,通過視覺器官會引起人們不同的心理反應,傳遞著不同的心理感受。中國傳統建筑中各種楹柱的視覺效果也是如此。

1.楹柱形制與氣質。

方形柱:垂直線,給人以正直、威嚴和上升感。

圓形柱:圓弧線,給人以豐滿、溫和和圓潤感。

雙柱對稱:呈現平衡、安全、莊重之感。

多柱成群:呈現“前后有序、內外有別”的規矩森嚴之感。

2.楹柱材質與意味。

石頭楹聯:多見于廟宇、樓坊、殿壇等高大建筑,有肅穆感。

金屬楹聯:偶見于精美華堂,但用之不當,易顯俚俗之氣。

木竹楹聯:亭、臺、閣、榭、廊、院、齋、館多用此材,有自然親近之感,最為尋常。如若在木材之上再施之以髤漆、大漆之工藝,較之素面楹聯,則又顯華麗之感。

紙布楹聯:廉價簡便,多見于平常百姓人家,有樸素之美。

3.楹柱顏色與心理。

暖色系楹聯(紅、橙、黃):有溫暖、熱情、喜慶感。

冷色系楹聯(青、白、翠):有冷靜、平靜、清凈感。

順色楹聯(聯與柱的色階小):有平和感。

撞色楹聯(聯與柱的色階大):有醒目感。

楹聯既有裝飾美化之效,又有養心德化之功,乃傳統建筑之必需品和軟實力的體現。

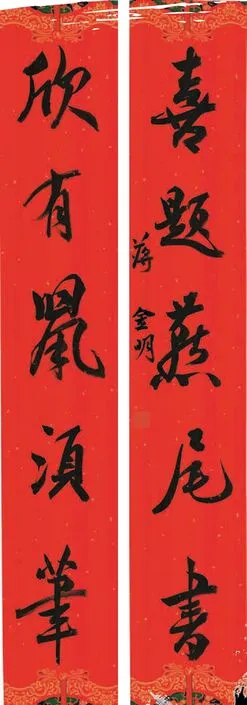

蔣金明書法作品“欣有鼠須筆,喜提燕尾書”

楹柱的美學分析

楹聯,是以漢字書法為主要載體,以實用與審美為主要目的的中國傳統文化的“特產”。不少經典楹聯與著名傳統建筑交相輝映,相得益彰,有的甚至成為點睛之筆。

(一) 楹聯詩詞之美

楹聯,這種極富中華民族風格的傳統形式,繼承了我國古典美學的寫意精神,巧妙地將詩詞藝術與建筑藝術相融合,烘托出傳統建筑的古韻文心,雖短短兩聯、寥寥數語卻可寄托萬丈情懷。

楹聯鼻祖梁章鉅在其所著的我國古代文論史上第一部理論聯話著作《楹聯叢話》 中,曾明確提出,楹聯創作中最為重要的標準是“工切”二字。所謂“工”就是楹聯的形式,要對仗工整,即字數相等,句讀一致,有齊整之美;平仄相應,音調和諧,有韻律之美。所謂“切”,就是楹聯的內容要與題詠對象相切合,詞性相當,位置相同,有對稱之美;內容相關,上下銜接,有意境之美。

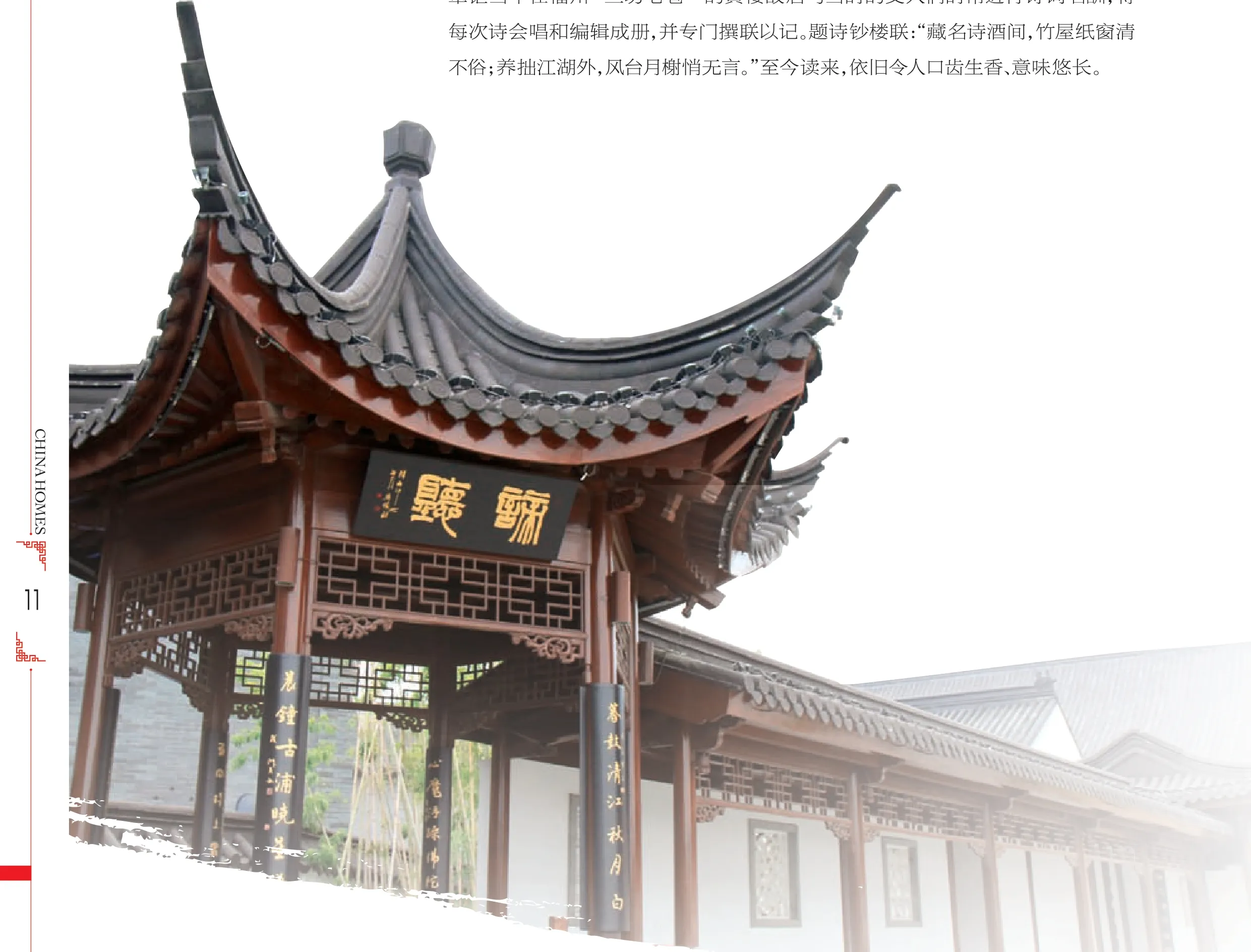

古往今來,妙聯佳句,洋洋大觀。或銘或箴,亦莊亦諧,語含情趣,意蘊哲理。梁章鉅當年在福州“三坊七巷”的黃樓故居與當時的文人們時常進行詩詞唱酬,將每次詩會唱和編輯成冊,并專門撰聯以記。題詩鈔樓聯:“藏名詩酒間,竹屋紙窗清不俗;養拙江湖外,風臺月榭悄無言。”至今讀來,依舊令人口齒生香、意味悠長。

山西大院楹聯“朗月照人如鑒臨水,時雨潤物自葉流根”。

蘇州個園楹聯“清氣若蘭虛懷當竹,樂情在水靜趣同山”。

(二) 楹聯書法之美

楹聯,是將對仗的詩文通過書法媒介,表現于楹柱之上的綜合藝術。其中,書法藝術是以筆墨的點與線、結構與布局、志趣與意境來抒發內心情感的漢字藝術。清代劉熙載所著的《藝概》中云:“書者,如也。如其學,如其志,總之如其人也。”用于楹聯的書法之體,篆、隸、草、楷、行五體皆有,各盡其美。

1.篆書楹聯。

篆書可粗略分為甲骨文,大篆、小篆三種字體。甲骨文美在極簡,大篆美在蒼茫,小篆美在飄逸。甲骨文由于發現較晚,識讀較難,甲骨文楹聯也因之相對稀少。古建筑中能見到的上品者可謂寥若晨星。近現代僅有董作賓、羅振玉、王懿榮等堪稱這一領域的大家。

大篆遺產相對豐富,既有鐘鼎銘文,也有石碣碑版,以《散氏盤》《石鼓文》為最佳代表。清代篆書大家輩出,吳昌碩、王福廠為公推翹楚。在現存的清代、民國的名勝古跡中,大篆楹聯尚能偶爾見到。

小篆自秦始皇焚書坑儒之后,官方文字也由宰相李斯統一為小篆,《泰山刻石》《繹山刻石》《袁安、袁敞》是為代表。線條之勻稱、結構之中和,體態之俊秀是其給人的總體印象。留在古建筑中的小篆楹聯,以鄧石如、趙之謙及其流派的作品居多。

不少經典楹聯與著名傳統建筑交相輝映,相得益彰,有的甚至成為點睛之筆。

2.隸書楹聯。

篆書經過數百年發展蛻變,結構由長變扁,線條由圓變方,衍化為隸書。隸書的標志性筆法是主筆有波磔,俗稱“蠶頭燕尾”。所謂“波”是指筆畫左行如水之波;所謂“磔”是指筆畫右行筆鋒開張如燕之尾;所謂“蠶頭”,是指長橫之起筆,逆鋒切入如春蠶之頭。隸書在造型上,上下橫畫俯仰取勢,左右豎畫向背呼應,具有雄闊嚴整樸茂而又舒展靈動的氣度和風神,非常契合廟堂之氛圍。古建筑中,隸書楹聯比重較大,名家輩出,清代鄭簠、伊秉授、金農等妙筆尚存不少。

3.楷書楹聯。

楷之者,楷模、楷則也。楷書形體方正、筆畫平直、增之不可,減之不得。這一字體法度森嚴,以沉靜為本,用筆精到,結字熨帖,有雍容自如之態,閑庭信步之韻。東晉王羲之的老師衛夫人的《筆陣圖》有言:“點”如高山墜石,“橫”如千里陣云,“撇”如陸斷犀象,“豎”如萬歲枯藤,“捺”如滾雷崩浪,“鉤”如勁弩筋節。

楷書自隸書變化而來,至唐代為鼎盛。楷書之美,美在中和,如謙謙君子般溫良恭儉,中規中矩、恬靜平和,完整地體現了中華文化的精髓。楷書大家代不乏人。鐘繇的楷書樸拙自然、王羲之的楷書意象高遠,顏體如武士觀劍威風凜凜,歐體如清官臨政嚴謹內斂,褚體如秀才詠賦風流倜儻。中國傳統建筑中,楷書楹聯數量居中,錢南園、成親王、翁方綱等皆有出藍之譽。

湖南岳麓書院門聯“惟楚有才,與斯為盛”。上聯出自《左傳 · 襄公二十六年》中“雖楚有材,晉實用之”一句;下聯出自《論語 · 泰伯》 中“唐虞之際,于斯為盛”一句。該楹聯流傳甚廣,已經成為湖湘文化的象征。

楹聯,是將對仗的詩文通過書法媒介,表現于楹柱之上的綜合藝術。

4.草書楹聯。

草書和楷書一樣,也是從隸書衍生而來的,分為章草、狂草和今草三個階段。草之本意,在古時含有草率、急就非正規之意。草書特點有十:曰點劃飛動,曰筆情墨趣,曰結構多變,曰章法生動,曰線條優美,曰血脈連通,曰氣韻天成,曰轉化跌宕,曰氣勢磅礴,曰奇逸瀟灑。草書之美,意境簡約抽象似詩畫,韻律疾澀輕重似音樂,豐姿聚散抑揚似舞蹈。清代劉熙載的《藝概·書概》有言:“草書之筆畫,要無一可以移入他書,而他書之筆意,草書卻要無所不悟。” 亦寫道:“他書,法多于意;草書,意多于法。”清代翁方綱贊嘆道:“世間無物非草書。”人之情、物之態,乃至天地萬物,無不可融入草書。同樣,優秀的草書作品也無不啟發著觀賞者豐富的聯想。唐代韓愈曾言:“可喜可愕,一寓于書。”

草書楹聯,名家熣燦。傳統建筑中,可見名家有明清代之王鐸、傅山等,民國之于右任、王蘧常等。

5.行書楹聯。

行書古稱“行押書”,是在楷書基礎上吸收草書之意,為了彌補楷書書寫速度太慢而草書又難于辨識發展而成的。這一字體始創于東漢,成熟于兩晉,興盛于唐宋。

行書因書寫流暢,意態瀟灑,筆法豐富,結構活潑,千百年來一直雅俗共享,長盛不衰。東晉王羲之父子為行書之冠,史奉“書圣”。王羲之《蘭亭序》 為“天下第一行書”;唐代顏真卿《祭侄稿》為“天下第二行書”;宋代行書又聳高峰,蘇東坡、黃山谷、米南宮、蔡君謨最為風流,其中蘇東坡的《寒食帖》為“天下第三行書”。

行書用筆藏鋒、露鋒兼有;點畫以欹側代替平整;使轉以方折圓轉并用。結構以“行”以“動”為美;字勢筆勢時帶牽絲。行書楹聯,如眾星之列河漢,不勝枚舉,傳統建筑楹聯中流布最廣。明朝和清朝之董其昌、何紹基、郭尚先、林則徐,民國之李叔同、白蕉、黃賓虹、謝無量等時可瞻見。

楹柱的哲學意義

楹聯,作為中國傳統建筑有機組成部分,千百年來,一直為人民群眾所喜聞樂見。

中國傳統建筑中的楹聯還遍布于釋家的寺廟、道家的道場以及儒家的園林中。這些楹聯不僅具有美學價值,而且還有深刻的文化內涵和哲學含義。

(一) 釋家楹聯

中國佛教起源于古印度,漢明帝時期傳自于印度的佛教藝術,經過中國本土藝術家和民間工匠幾千年來的吸收、消化、融合和再造,形成了獨具中國特色的中國佛教。

在佛教圣地的傳統建筑中,隨處可見楹聯及其佛家思想,核心為“戒”“定”“慧”,即通過告誡、勸誡、戒律來規范人的行為和修為,安定人的內心和心志。具體表現為以下幾個方面:

慈悲性。愛眾生并給予其樂,謂之“慈”;憐眾生并拔除其苦,謂之“悲”。佛陀的慈悲心教義就是為了解脫眾生的痛苦,給予眾生快樂。這類楹聯中的著名楹聯有河南桐柏山觀音禪林的楹聯“大慈不悲,尋聲救若;千手千眼,隨處化身”。可見,觀世音菩薩為濟度眾生竭盡心力。

平等性。心即佛,人人平等。《華嚴經》中講,一切眾生皆具如來智慧德相,只因妄想、執著丟掉了第一念之“初心”,而不能成佛。閩剎之冠的鼓山涌泉寺三門聯—“凈地何須掃,空門不用關”。此聯藏頭“凈”“空”,隱喻禪理。細品之“平等心”“平常心”躍然紙上。

因果性。佛教講三世因果,種什么“因”就得什么“果”。果報分現報、生報、后報三種。警示眾生“不是不報,時辰未到”。梁章鉅父親梁贊圖素有詩詞楹聯之好,對兒子也曾贈聯以教,楹聯內容為“非關因果方為善;不計功名始讀書”。梁章鉅之所以成為楹聯大師與乃父家傳息息相關。

(二) 道家楹聯

道家是中國本土的傳統宗教,由三清祖師開創,形成于秦漢,是由中國歷代各地不同的文化、思想相結合而成的。

北京八大處公園楹聯“斯文在天地,至樂寄山林”。

山東曲阜孔府正門楹聯“與國成休安富尊榮公府第,同天并老文章道德圣人家”。

四川道觀上清宮左右兩邊有兩副對聯:一副為“于今百草承元化,自古名山待圣人”,是大書法家于右任所留;另一副為“上德無為行不言之教,大成若缺天得一以清”,是民國軍閥馮玉祥的手筆,出自老子《道德經》。

道教的核心教義是老子、莊子提倡的清靜無為和修道成仙思想。道教道場的傳統建筑中,著名的楹聯有四川青城山上清宮中的楹聯“鐘敲月上,馨息云歸,非仙島莫非仙島;鳥送春來,風吹花去,是人間不是人間”。吟之,無須思量即已悄然把人帶入到亦真亦幻、空山無人之“清寂”境界。

(三) 儒家楹聯

春秋時期,孔子創立儒家學派,漢武帝時期,董仲舒提出了“罷黜百家,獨尊儒學”觀點,從此確立了儒家學說的正統地位,其對華夏文明的傳承起著關鍵作用。儒家學說講究“仁義道德”,強調“修身齊家治國平天下”。在中國傳統建筑中,大到樓閣殿堂,小至茶寮書齋,楹聯體現儒家思想最為廣泛。它不僅對環境有美育靚化功能,而且對于子孫更有很好的德育教化作用。著名的楹聯有“與國咸休,安富尊榮公府第;同天并老,文章道德圣人家”。這副楹聯相傳為明朝宰相李東陽所撰,清代大學士紀曉嵐所書,真可謂名家名作掛名門。不僅如此,坊間還有流行趣談:楹聯中“富”字省略上面一點,暗喻著“富貴無頂”;“章”字一豎貫穿,隱示著“文章通天”。

楹聯,作為中國傳統建筑的有機組成部分,千百年來一直為人民群眾所喜聞樂見,是中國傳統文化之瑰寶。2005年,楹聯被國務院列為第一批國家非物質文化遺產。今天,在國家大力保護中國傳統建筑的背景下,保護、傳承楹聯文化對于弘揚民族精神,增強文化自信必將有著重大價值和深遠的意義。