《三才圖會》身體圖像中的晚明人身體知識與觀念

◇ 沈歆

晚明王圻、王思義父子編纂的《三才圖會》(約1609),收錄大量圖像,圖文互證,是一部帶有圖譜性質的類書。通常,書中插圖是文字的附庸,而《三才圖會》卻反其道而行之,“是編也,圖繪以勒之于先,論說以綴之于后,圖與書相為印證,陳之棐幾,如管中窺豹,雖略見一斑,于學士不無小補矣”〔1〕。即以圖像為先,文字不過是對圖像的論說和闡釋。

王圻、王思義父子二人對當世書籍插圖廣加搜輯,“上自天文,下至地理,中及人物,精而禮樂經史,粗而宮室舟車,幻而神仙鬼怪,遠而卉服鳥章,重而珍奇玩好,細而飛潛動植,悉假虎頭之手,效神奸之象。卷帙盈百,號為圖海”〔2〕。所謂“三才”乃指天、地、人,書中按天文、地理、人物、時令、宮室、器用、身體、衣服、人事、儀制、珍寶、文史、鳥獸、草木共14個門類輯錄圖像和文字內容,其中圖像所占比例接近一半。可見,《三才圖會》頗有意于以圖像形式呈現各個門類的知識。

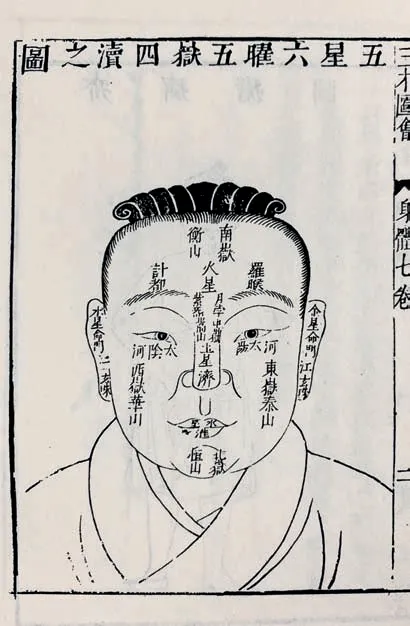

其中,“身體”門共七卷,收錄428幅圖,內容涉及經脈、臟腑、骨度、穴位、醫理、病癥等醫學圖像,道教臟腑神圖像以及一般相術知識的圖像。具體而言,卷一和卷二輯錄的主要是臟腑圖像;卷三、卷四、卷五所收為醫理圖,內容主要出自《黃帝八十一難經》;卷六為病癥圖像,主要為瘡瘍病癥,收錄36種瘡的體表癥狀圖;卷七則是相術圖,有關面相、面痣、痕紋、氣運、五官、手足紋等推測人生兇吉禍福的圖像,該卷圖像數量最多,共輯圖227幅,而眉、眼、鼻、口、耳五官和手、足紋的圖像更小且排列密集,一頁版面排列8幅之多。

一、身體圖像的來源

《三才圖會》中的圖像并非王圻、王思義所創,而是輯自當時各類書籍中現成的插圖,有關醫學的圖像極有可能出自當時或此前出版的相關醫籍。

卷一和卷二輯錄的是臟腑圖像,主要為“五臟”,即肺、脾、心、腎、肝,以及“六腑”,即大腸、胃、小腸、膀胱、三焦、膽等。卷二后半部分還有人體經絡圖,如《督脈圖》《任脈圖》《十二經之圖》《十二經原穴之圖》等;骨度圖如《仰人骨度圖》《伏人骨度圖》《側人骨度圖》;有關氣血循環的圖像,如《榮衛周身與天同度圖》《宗榮衛三氣所生圖》《榮衛相隨之圖》《經脈榮衛度數圖》。此外還有臟腑解剖位置圖,如《人身正面圖》《人身背面圖》。“五臟六腑”的圖像又分別包括臟腑形態圖、臟腑經穴圖、藏象圖、脈象圖、道教臟腑神圖,如肺臟的圖像包含《肺圖》《肺經諸穴圖》《肺臟之圖》《肺脈見于三部之圖》《肺脈之圖》《肺神圖》。

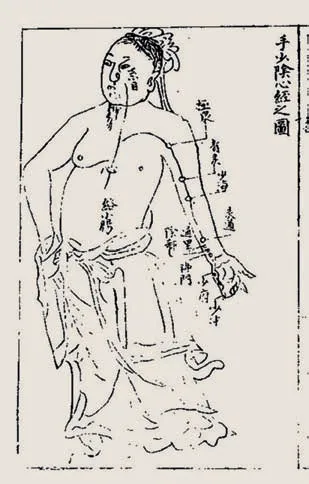

實際上,相似的臟腑圖像在元代滑壽所著《十四經發揮》也可以看到,如《任脈之圖》《督脈之圖》《仰人尺寸之圖》《伏人尺寸之圖》《足少陽膽經之圖》《足太陽膀胱經之圖》《手少陽三焦經之圖》《足少陰腎經之圖》《足陽明胃經之圖》《手厥陰心包經之圖》《手少陰心經之圖》等,〔3〕差別在于《十四經發揮》中的插圖比較粗糙,《三才圖會》的圖像更加精美。這些圖像亦可見于明代高武所撰《針灸聚英》,該書凡例第五條云:“今以滑氏《十四經發揮》《金蘭循經》經絡繪圖,每穴自始至終,某穴主某病。”〔4〕可知《針灸聚英》的插圖參考了《十四經發揮》和《金蘭循經》。《金蘭循經》為元翰林學士忽泰必列所著,《針灸聚英集用書目注》有云:“(《金蘭循經》)首繪臟腑前后二圖,中述手足三陰三陽走屬,繼取十四經絡流注。各為注釋,列圖于后,傳之北方。自恒山董氏鋟梓,吳門傳者始廣。自滑氏注《十四經發揮》而人始嫌其簡略矣。”〔5〕可知《十四經發揮》沿用了《金蘭循經》的臟腑、經絡等插圖,并且自《十四經發揮》刊行后,自北向南廣為流傳,逐漸取代了較為簡略的《金蘭循經》。另外,明代馬蒔撰《黃帝內經靈樞注證發微》(1586),〔6〕為史上第一部《靈樞》全注本,附有經絡腧穴圖解,也和《十四經發揮》的圖像一脈相承(圖1)。

《三才圖會》道教臟腑神圖,包括《肺神圖》《脾神圖》《心神圖》《腎神圖》《肝神圖》《膽神圖》,以6種神獸代表臟腑,可能源于唐宋之際的三部道教著作:《黃帝遁甲緣身經》《上清黃庭五臟六腑真人玉軸經》《黃庭內景五臟六腑補瀉圖》。〔7〕明代的養生著作中也能見到這些圖像,如高濂撰《遵生八箋》(1591),〔8〕卷三至卷六為“四時調攝箋”,即有上述五臟一腑的神獸圖,與《三才圖會》如出一轍,都以肺神為虎,心神為朱雀,肝神為龍,脾神為神鳳,腎神為雙頭玄鹿,膽神為龜蛇(圖2)。

卷三、四、五的圖像則直接采用了明張世賢撰《圖注八十一難經》(1510),這類圖像可以稱為醫理圖。張世賢為正德間名醫,撰此書注解難經八十一篇,篇篇附圖。四庫館臣認為此書:“凡注有累言不盡者,可以披圖而解,惟其中有文義,顯然不必待圖始解者,亦強足其數,稍微冗贅。其注亦循文敷衍,未造深微。”〔9〕也就是說書中有些內容有必要附加插圖以幫助讀者理解,有些插圖卻有湊數之嫌,而且認為書中注文未詣精微。晚明的出版印刷創造了古代印刷史上的輝煌,其中一個顯著的特點就是出版了大量插圖書籍,醫學書籍恐怕也不能在這種風氣之外。

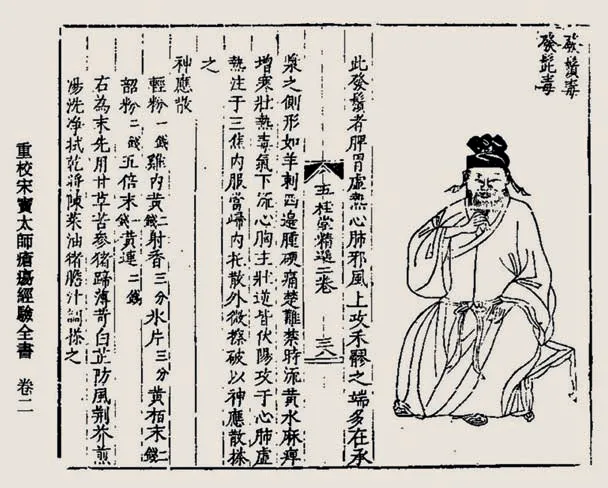

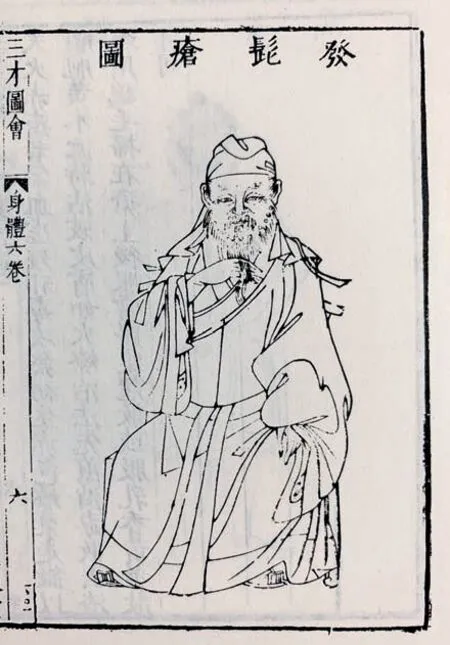

卷六瘡瘍病癥圖像,共收錄36種瘡的體表癥狀圖。瘡瘍即瘡的總稱,癰疽疔癤瘰疥癬疳毒痘疹等肌肉腐壞傷爛的病癥,都屬于瘡。明代外科醫學水平較前代有明顯提高,人們對外科疾病的論證和治療都有所創新。當時出版了不少外科醫籍,影響深遠。如汪機《外科理例》(1531)、王肯堂《證治準繩》(1602)、申斗垣《外科啟玄》(1604)等等。當時外科醫籍常常附有體表病癥、治療器械等相關插圖。明代竇夢麟托名宋代竇漢卿所撰《重校宋竇太師瘡瘍經驗全書》(1569)〔10〕所附部分瘡瘍病癥圖像,與《三才圖會》卷六的部分插圖基本一致,此外書中所收《臟腑正面圖》《臟腑背面圖》,也與《三才圖會》的插圖一脈相承。(圖3)(圖4)

卷七相術之圖,考其來源,與傳為麻衣道者所作的相術書《麻衣相法》〔11〕基本一致。麻衣道者傳為宋初著名相術家陳摶的老師。《麻衣相法》這類相術書在坊間流傳甚廣,書中附有大量關于人物面部總圖、氣運圖、五官各部位形狀特征、痣相、紋相等諸相分解圖。《麻衣相法》的圖版分為兩種,即大的面相圖為文字和圖像左右排版,小圖特別是五官、手足等細節圖則采用上圖下文的形式排版。而《三才圖會》這一卷的圖版明顯借鑒了《麻衣相法》的版面形式,特別是五官、手紋部分,由于圖很小,采用了8幅圖并列排一頁的形式。

圖1 十四經發揮心經圖第691頁

圖2 遵生八箋卷四脾神圖第47頁

圖3 竇太師瘡瘍續修子部1012冊第489頁

二、身體圖像和醫學知識

1.整體醫學宇宙觀

明代學者邱濬撰《明堂經絡前圖序》云:“夫人得天地之性以生,凝而為之形,流而為之氣,內有臟腑以應天之五行,外有面部以象地之五岳,以至手足之有經絡十二以應經水,肢體之有系絡三百六十有五以應天度。其氣穴稱是以應周期之日,上下有紀,左右有象,督任有會,俞合有數。是人一身,生天地之間,全陰陽之理,聚五行之氣,備萬物之象,終日之間,動息坐臥,百年之內,少壯艾老,無非是身之所運用,而恒與之偕焉。”〔12〕即言人得天地之靈性,臟腑、面部、手足、肢體、經脈、氣穴皆通過陰陽五行與天地相通。人體內有五臟六腑應天之五行,面部有五官以象地之五岳四瀆,手足有十二經脈以應十二地面十二條主要河流,肢體有三百六十五經絡以應周天之度數,人體與天地同聲相應,同氣相求,正所謂 “人為天地之心,三才蓋一氣也”〔13〕。如卷二《十二經合十二經水圖》《榮衛周身與天同度圖》就是這種整體醫學宇宙觀的反映。

《三才圖會》卷一、二之臟腑圖像,也反映了中醫藏象思想。臟腑圖像除了五臟五腑(三焦除外)的形狀、性質、色相、重量、居位等描述,還包括臟腑經穴圖、脈象圖等。古代中國人認識五臟六腑,不僅觀察了解它的外在形態與自然屬性,更關注如何通過外在有效生理信息的捕捉而感知這一臟腑系統的內在功能。因此,古人認為:“經絡俱屬于五臟六腑,今繪其圖于經絡之前者,知外有是經則內有是臟腑也。”〔14〕臟腑和經絡的對應關系具體如下:“一臟一腑為表里,一經一絡為陰陽。肺手太陰、大腸手陽明、小腸手太陽、心手少陰、三焦手少陽、包絡手厥陰、脾足太陰、胃足陽明、腎足少陰、肝足厥陰、膀胱足太陽、膽足少陽。人身脈運于中,血氣周流不已。三陽三陰之中有陽明者,為兩陽合明,厥陰者為兩陰交盡也。”〔15〕也就是說,經絡和臟腑是互相對應的,經絡是臟腑的外在表現。具體而言,肺對應手太陰肺經,大腸對應手陽明大腸經等等。也就是《三才圖會》中《肺經諸穴圖》《大腸諸穴圖》等圖。當人們看不到臟腑時,可以通過經絡的狀態揣測臟腑的情況。這種觀察感知方式體現了古人對身體結構和功能的整體把握,和西方醫學建立在解剖學基礎上的身體認知方式有著本質的差異。

圖4 三才圖會發髭瘡圖

圖5 三才圖會臟腑圖

2.臟腑概念與解剖位置不相對應

《三才圖會》卷之二《人身正面圖》《人身背面圖》即人體五臟正面和背面的解剖圖,這兩幅內臟解剖圖可能與宋代《存真環中圖》有傳承關系。〔16〕《存真環中圖》展現的是人體五臟解剖圖,為李夷行所編,楊介校訂。北宋崇寧年間泗州刑賊于市,郡守李夷行主持解剖罪犯的身體,派畫工繪制了《存真環中圖》,得圖后,楊介親自校訂古書,認為遠超《歐希范五臟圖》。《歐希范五臟圖》的來歷與《存真環中圖》極為類似。北宋慶歷五年,轉運使杜杞誘降叛蠻歐希范等六百余人,擒殺歐希范等數十人,并剖其腹,繪五臟圖。〔17〕事實上,早在王莽時期,就有過一次解剖罪犯王孫慶的身體的行為,“量度五臟,以竹筵導其脈,知所終。”借解剖了解內臟結構,便于治病。〔18〕可見史上記載的幾次繪制解剖圖的行為都與懲罰、侮辱罪犯有關。歐圖中曾出現兩大錯誤:喉有三竅與肝脾易位,這兩處錯誤在《存真環中圖》中都得到糾正。《歐希范五臟圖》和《存真環中圖》雖然原書均已失傳,但其中的圖文通過其他醫學書籍輾轉保存下來。〔19〕除上述兩種臟腑解剖圖外,古代中國還有一個道醫臟腑解剖圖的傳統,最早為五代煙羅子所作《內景圖》(《內境圖》),這是道家或道醫對人體臟腑的認識,包括正面、背面、左側、右側四幅人體臟腑解剖圖。〔20〕明代蔣學成匯編、許樂善補訂的養生著作《尊生要旨》〔21〕(1592)也收錄了相似的《內境圖》。此外,稍晚的楊繼洲所撰《針灸大成》(1601),〔22〕其卷六、卷七也收錄了煙羅子《內景圖》系統的臟腑解剖圖。《三才圖會》的人身正背面解剖圖雖然去宋數百年,但依然延續了《存真環中圖》這樣古老的臟腑解剖圖像。從臟腑圖像的沿革可知,至少在晚明時期,人們對身體解剖結構的認知跟宋代相比,并無明顯的進展。其原因固然與“身體發膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也”〔23〕的孝道思想有關,但醫學的發展難道不需要人們對身體結構做更精確的認識和了解嗎?(圖5)

從內臟形態圖可知,古人對于人體內臟的認識是建立在一定的解剖學基礎上的,最早在《靈樞》卷三《經水第十二》就提到解剖度量人體的結構。〔24〕然而中醫臟腑理論又表明,中醫學五臟六腑系統實際并不能在解剖學上與人體內臟準確對應,如經穴、三焦、氣血等,無法在人體中通過解剖觀察到。而所謂的五臟六腑,也不僅僅是解剖學意義上的器官,而是一個功能系統。況且在古代中國醫學中,人們對于臟腑的認識并不主要依靠解剖觀察獲知,而是在正常內臟不可見的情況下,通過司外揣內的方法來把握臟腑運行的狀況。因此,在使用這樣一套醫學理論治病、養生的背景下,人們似乎很難找到解剖身體的合法動機。在不損傷身體的前提下,就可以運用現成的理論揣測身體內部狀況,還有什么理由再去毀傷身體呢?

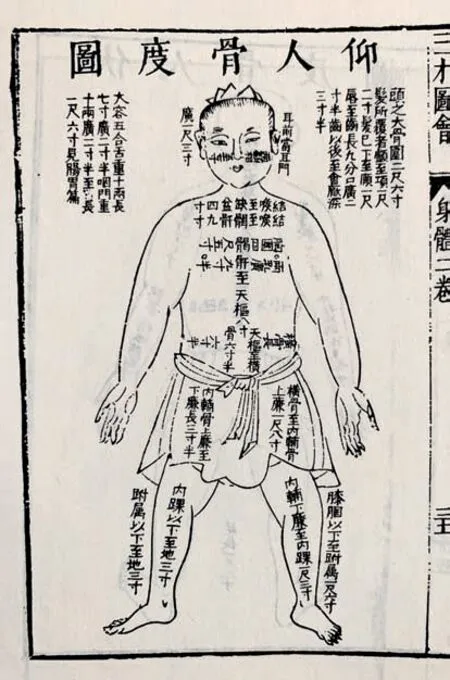

3.肌肉和骨骼圖像的缺位

骨骼和肌肉是人體的重要組成部分,但《三才圖會》身體圖像卻缺少相關圖像,不僅如此,清代以前的醫籍中也基本找不到這兩類圖像。卷二只收錄了《仰人骨度圖》(圖6)《伏人骨度圖》《側人骨度圖》三幅骨度圖,但骨度并不是骨骼,而是人體各部分基本尺寸。《靈樞》卷四《骨度第十四》記:“伯高云:先度其骨節之大小、廣狹、長短,而脈度定矣。”〔25〕伯高說,先測量骨節之大小、寬窄、長短,據此測定經脈的尺寸。明代方書《普濟方》中《骨度統論》有云:“凡用針,當先明骨節,骨節既定,然后分別經絡所在,度以身寸,以明孔穴,為施刺灸。”也就是說,根據各人骨節的大小、長短、寬窄確定經脈和穴位的位置。《骨度統論》還提道:“使用針之人妄意腧穴,不知骨節本原,徒為針灸,未得其法,枉傷肌肉,良可惜也。”〔26〕明代醫者已經認識到,穴位定位不準確就施行針灸之術會損傷肌肉。從另一方面看,醫者在醫療過程中已經意識到肌肉的存在,只是在醫學體系中并不重視對肌肉的研究。事實上,對肌肉的重視是西方特有的,日本學者栗山茂久對古希臘醫學和中醫進行深入比較研究后認為,古希臘人對于肌肉的注意是特例,甚至肌肉這個概念都是屬于古希臘醫學所獨有的。世界其他地區則和中國一樣對肌肉一無所知。〔27〕中醫是以醫學經典著作《黃帝內經》《難經》《傷寒雜病論》以及中藥學經典《神農本草經》等為基礎發展起來的醫學體系,其“陰陽五行學說”“脈象學說”“藏象學說”“經絡學說”等等基本理論很少涉及肌肉和骨骼。換言之,中醫有自己獨特的觀察和思考身體的方式,肌肉與骨骼并不是重要的關注點。

圖6 三才圖會仰人骨度圖

圖7 三才圖會五岳四瀆圖

三、醫學和相術的關系

《三才圖會》身體門前六卷都是有關醫學的圖像和知識,第七卷卻輯錄了關于相術的圖像和知識,醫學和相術之間究竟存在什么聯系?

陰陽五行是中醫學認識世界的基本理論框架。古人認為萬事萬物通過陰陽五行聯系為一個統一的整體。《黃帝內經》根據這一思想建立了以五臟為中心,在內聯系六腑、經脈、五體、五華、五竅、五志等,在外聯系五方、五時、五味、五色、五畜、五音、五氣等,從而形成一個相互關聯、相互作用的整體醫學宇宙觀。〔28〕而古代相術同樣也建立在這樣的理論基礎之上。《古今識鑒序》云:“夫人之有耳目口鼻,猶天之有日月星辰,地之有山川草木……況人顏面具木火土金水之部位,青黃赤白黑之氣色,配天地而為三寸,可指而易見,又非若天地高遠之難知也。”〔29〕可見,相術中也認為人的五官猶如日月星辰、山川草木,如《五星六曜五岳四瀆圖》(圖7)。人的臉部也有木火土金水之部位,青黃赤白黑之氣色,這些是很容易看到的。而這些原理與中醫陰陽五行是一致的。

中醫還通過觀察人面部的五色判斷疾病,明代醫家寇平在《全幼心鑒》中有《論面部》一篇,云:“嬰兒惟察其面部,必有五色以知病源。人身五體,以頭為首,首中有面,面中有睛,睛中有神,神者,目中光彩是也,隱顯橫沖,應位而見,以應五臟五色者,青赤黃白黑。五臟之色,肝青、心赤、脾黃、肺白、腎黑。五臟所主病癥蘊其內,比形色見于外。”〔30〕可知“肝青、心赤、脾黃、肺白、腎黑”,人體五臟和五色對應,觀面色即可知五臟之病癥。栗山茂久認為“望色”是中醫最主要的觀察方式。〔31〕栗山茂久還解釋了古代中國觀看與預言之間密切相關的原因,醫生通過“望色”而能預測疾病的發展,就像預言家經由“望氣”而能預言軍隊與國家的前途。〔32〕其實,“察言觀色”也是相術最主要的觀察方法。如《三才圖會》所收《薄弱之圖》所題:“薄者體貌劣弱,形輕氣怯。色昏而暗,神露不藏,如一葉之舟而泛重波之上,見之皆知其微薄,主貧下。”〔33〕判斷一個人是否薄弱之相,需要看體貌,觀形氣,察神色,“色昏而暗”當指氣色。可見,觀氣色的方法也是相術中最重要的方法。因此,相術中觀察和理解身體的方式跟中醫學有許多共同之處,而“望”或者說“觀色”,既是醫學又是相術中最重要的手段,通過細心觀察人臉部五官顏色的微妙變化,既能察知五臟的狀況,又能預言運勢和命運。由此可見,相術和醫術建立在共同的理論基礎上,運用相似的方法,構建了古代身體知識的不同面向。

結語

《三才圖會》是一部類書,而不是醫籍。通常人們認為,類書中所收的知識具有實用性強、較易為時人接受等特點,因此《三才圖會》身體圖像所呈現的是晚明人關于身體的一般知識。《三才圖會》所收相術圖像也是坊間實用性極強的身體圖像類型。上述研究表明,這些身體圖像絕大多數來自當時的醫籍,可見時人獲知身體知識的主要渠道是醫學。

明代出版的類書眾多,書中附帶插圖的亦不在少數,但和一些為牟利而粗制濫造的坊刻類書相比,《三才圖會》的圖像顯然要精美許多,身體圖像亦是如此,雖然出自當時刊刻的各種醫籍,但其精美程度遠超一般醫籍。對于一部具有精英文人品位的私撰圖譜類書而言,圖像的審美可能也是編撰者的初衷之一。