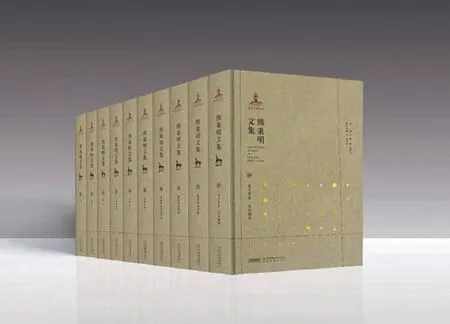

睿智深刻 貫通融合 光彩奪目—熊秉明的藝術思想與學術貢獻座談輯要

熊秉明文集

學界觀點:學術思想中西通會

葉朗(北京大學資深教授):這套十卷本《熊秉明文集》出版,對于推進中國美學、藝術學的研究非常有價值。熊秉明先生真是一位天才,他學哲學出身,后來到法國研究藝術。他是畫家、雕塑家、詩人,寫了大量的書法理論、詩歌理論、美學藝術學著作。他把哲學、美學、藝術融會貫通。貫通,是熊先生學術的一個重要特點。這非常重要,中國的歷史從來就是哲學、美學、藝術貫通的。孔子是教育家、哲學家又是藝術家,第一個提倡美育的就是孔子。《莊子》是一本哲學著作,同時也是一本詩。貫通融合,在熊先生身上體現得非常突出,他把哲學、美學、藝術融會貫通,又把各門藝術融會貫通,他的美學藝術的文章和著作都是光彩奪目的。

他學貫中西,他原來中國文化的底子非常深厚。韓啟德先生曾對我說,當時熊秉明、馮友蘭這一批出去的人和后來八九十年代出去的人不同,他們出去的時候中國的文化底子非常深厚,這有兩個優點。第一,他不會因為到了國外去,接受西方的東西,把中國丟掉了,不會崇洋媚外。第二,正因為中國文化底子很深厚,所以到了西方以后把西方文化真正好的東西吸收過來。韓啟德講德非常好,熊先生就是這樣,他能夠貫通,把西方真正精妙的東西吸收回來。北大美學與美育研究中心花了9年時間整理、翻譯,安徽教育出版社出版了這部文集,我覺得這對推動中國藝術學科的發展、推動中國藝術的發展是一個貢獻。

朱良志(北京大學美學與美育研究中心主任):《熊秉明全集》十卷,其中三卷是關于書法的。我們以前了解熊先生書法方面的論述,主要是他的一本完整的學術著作《中國書法理論體系》。這本書的確不同凡響,與20世紀以來有關書法史、書法理論的著作不同,它從思辨的角度談傳統書學中一些基本概念、范疇、命題的形成源流,談各種書法流派構成的區隔。它站在中國傳統文化、哲學、整體藝術觀念的角度來看書法產生、發展的因緣,分析重要書家風格形成的原因,同時扣住書法與人的生命來看這種藝術形式存在的特點,給人很大的啟發,開辟了傳統書學研究的新途徑。他的這本書不是套用西方的新理論,而是如莊子所說的“因其固然”—依其內在邏輯來談書法,得出的很多結論真是新人耳目。

他的《張旭狂草》一書是書法界久已渴望的著作,這次由法文翻譯過來,真是一件嘉惠士林的大事。在我看來,這本書值得深入研究,它的價值超越一般個案研究的畛域,對整個書法史、書法理論研究都具有重要價值。《書法與人》這本書是我根據他的有關論文,他在《書技班》《書藝班》《書道班》等的講課筆記,以及他的部分對話整理出來的。其中有些內容是由他的手稿中發掘出來的。由此書也可見出熊先生對書法思考的深度和廣度。

熊先生有詩人的靈性,有藝術家的體驗,更有哲人的智慧。他的作品和論作給人留下無限的思考,具有天別的“力量感”。他的研究不僅是為了解決藝術的論題,更是為了解決人生的問題,解決人類的,也是解決自我的問題。

彭鋒(北京大學藝術學院院長):我當年寫《藝術史通論》時,寫完了后,人家說你這個叫西方藝術史,不是中國藝術史,必須加書法進去。然后我通讀熊先生的《中國書法理論體系》,第一章寫實派還是喻物派,書法沒有寫實,這個是特別困擾的問題,書法怎么寫實呢?所以我對這個問題特別感興趣,發現熊先生是這樣寫實的,書法不能寫事物的外形,而是寫實際的感情,是感情寫實,不是形狀的寫實。比如說石頭掉下來砸在你身上你有感覺,書法表達這個感覺,它并不表達石頭,所以經過了轉換了之后寫實派是可以成立的,書法是可以寫實的,如果它是寫實感而不是寫實情的話。所以這個方面我覺得熊先生的論述還是很有意思的,盡管他后面認為寫實派不太好,用了喻物派,我覺得他的寫實說法還是成立的。

吳為山(中國美術館館長):熊先生的理論是立體的。他到法國留學學哲學,看到雕塑的時候他說這就是哲學,所以從雕塑產生的哲學,他把自己作為森林的種子散在西方土地上。

他的理論基于東西方這兩個基礎,在東方與西方、古代與現代、藝術與哲學、文學與人生中尋求融合。所以他的理論是立體的。他的文字也是極其考究的,像珍珠一樣的,一點點沙子都沒有。《熊秉明文集》的出版,實際上對一代優秀知識分子的人品、學品、藝品的尊重,也是對學貫中西、有著民族責任感、經過民族苦難、看到民族希望也看到民族不幸的一代知識分子的尊重。熊先生最重要的理論著作是《中國書法理論體系》,他認為,中國文化的核心是書法。有一位哲學家給我講過中國文化的核心應該是哲學。我說,書法里面就包含哲學,是詩化的哲學,也是形象的哲學,更是形式的哲學,或者說哲學形式,或者是形式上所包含的透過現代哲學、現代心理學對中國書法一個解構。所以他在中國向往西方的文明,到那里去尋求哲學思想的真理,到了西方以后他又回眸中國的文化。

顧春芳(北京大學藝術學院教授):熊先生是一位詩人,文集的最后一本就是他的詩集。因為我本人也從事詩歌的創作。我拿到詩歌以后,最想跟在位各位老師分享的是:什么是一首好詩?其實很簡單,你讀第一次的時候再也忘記不了的那是好詩。什么是好詩集?拿到詩集后可以一口氣看完的,是一本好詩集,所以我拿到熊先生這本詩集我一口氣看完,這里我分享一點體會。我感覺到熊先生不僅僅是其他的方面多才多藝的一個人,也不僅僅是一個會寫詩的人,他本質上就是一個詩人。我覺得詩特別重要,它可以透過紛繁復雜表象迅速把握非常準確的審美意向,我想這就是他為什么可以做哲學、雕塑或其他這么好的所在,因為他擁有詩人的天分。他與生俱來這樣一顆詩心。他可以以他的詩心貫通哲學以及其他的藝術。

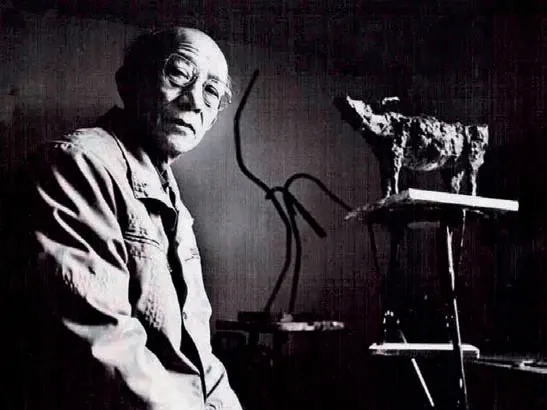

熊秉明先生

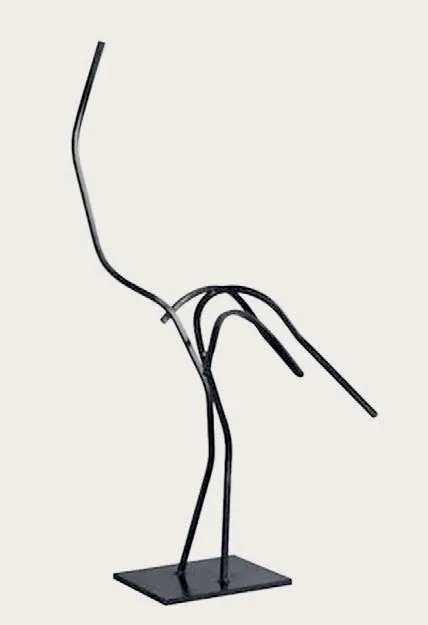

熊秉明 線條鶴 93cm×20cm×50cm 鐵 1994年 中國美術館藏

熊秉明 跪牛 35cm×67cm×26cm 銅 1969年 中國美術館藏

鄭曉華(國書法家協會分黨組副書記、秘書長):《熊秉明文集》十卷本經過北大美學與美育中心、安徽教育出版社專家共同努力終于面世,這是海外杰出華人學者藝術家學術整理的又一重大成果。熊秉明先生是當代著名書法理論家,他于20世紀八九十年代在國內有一系列書法活動,對當代書壇產生重要影響。相關文獻盡在文集中。十卷中,關于書法的就有三卷。文集的出版對推動書法理論的研究,必將產生重要影響。

在書法方面我覺得熊秉明是一個有遠大理想的人,他對書法有一份特別的情懷。他不光總結歷史,而且思考未來。可以說,一是他站在世界藝術的制高點來思考書法;二是他是一個在書法上壯志未酬的思想者。為什么說他是在站在世界藝術家制高點思考書法呢?1984年在北京,他提出了一個著名的論斷:書法是中國文化核心的核心。在書法界,這也是一個著名的文字公案,至今仍然被人們提起討論。他試圖從思辨哲學的高度,對漢字書法的獨特生態樣式在中國文化歷史上的地位、在人類藝術上的普遍意義作出闡述。我們通觀熊秉明先生的論述,發現“書法是中國文化核心的核心”這個命題的提出不是孤立的,它有一個大的學術背景,就是他關于黑格爾“世界藝術終結論”“西方當代藝術中的關鍵藝術與藝術終結”“以書寫為表現的書法與現代藝術革命”三者的思考,他是在這個邏輯鏈上思考而推出他的結論的。學術上的是與非這個問題非常復雜,我們姑且放下,但是說他站在世界藝術的制高點思考書法,我覺得應該不成問題。為什么說他是一個在書法上壯志未酬思想者呢?中國書法在長期發展中形成了自己的學習傳統。比如說學書先臨摹,專臨一家,然后融會貫通,變化成家。所謂承古開新,書法家的道路大意如此。熊先生不滿足于書法藝術傳承的現狀,立足于對書法藝術未來的思考,他提出了自己的變革路線圖,他的理想是引進西方現代藝術一些觀念和手法,引導書法向現代多元發展。熊秉明先生不光有理論還有行動。作為一個探索性的藝術實驗活動,熊秉明先生的方法整體上沒有被當時書法界所接受,但是他傳遞的藝術思想對當時活躍的中國書壇形成了沖擊,影響了一批人,改變了書法界的生態,其影響延續至今,這也是我們今天出版他的文集大家齊聚北京大學討論他的學術思想部分原因所在。

邱振中(中央美術學院教授、中國書法家協會學術委員會副主任):經過很多人的努力,這套書出版了,這是一件值得紀念和慶祝的重要事情。熊先生逝世差不多20年了,經過20年以后再回過頭來看熊先生的思想不一樣,因為這20年書法界和整個知識界對書法的理解和接受不一樣了。因為我在美術學院,對此感受尤其深切。《熊秉明文集》中反映的思想,觸及整個中國文化的基礎。文集共十本,特別是其中詩歌部分,以前我們看得很少,但是這一次能夠看到比較多的他在文學方面的努力。《張旭狂草》這本書其 實國內書法界期待已久,這次出版滿足了我們求知的欲望,也為以后書法更深刻的思考提供了非常重要的理論文獻。熊先生是宗白華之后在書法理論方面出現的一位重要的標記者,他做出了一個標記。記得在有一次討論會上,韓玉濤先生說過一句話:“我們所有的人沒有不受惠于熊先生的。”講到熊先生,很有感觸。

肖鷹(清華大學教授):熊秉明先生不僅學貫中西,而且是一個“文藝復興式”的人物。他是一個全才,文和藝皆通。今天大家提到的《張旭狂草》,我看他對張旭狂草跟現代性的最后一段追問,談得非常好。他說“張旭自己是不是意識到他創造一種新的事物,意識到自己革命等等呢”?到最后的結尾他說:“這樣的歷程難道不是一種倒在公元紀年之前已經存在的道家哲學存在論上回歸的形式嗎?”熊先生在這里還把張旭草書和中國與西方的美學,還有傳統與現代的藝術做了一個非常好的、非常值得玩味的一種追問。

牛宏寶(中國人民大學藝術學院院長):我說兩點。第一,我覺得《熊秉明文集》的出版,反映出以葉朗先生為代表的北京大學美學與美育研究中心長期重視學術經典的整理研究的一種傾向,就是對已經是經典的作品加以整理,讓更多的人分享。以前美學中心出版的《張世英文集》也是如此。這兩本書是學術研究非常重要的東西。這十年辛苦,我們要表示敬意。對于經典化,學術界更多地表示敬意。第二,我覺得熊先生站得非常高遠,他以藝術或者詩人之心來寫藝術理論,以詩人之心悟出藝術作品,以詩人之心通悟藝術之本質。所以我覺得讀他的書有的時候發現他在中西之間沒有隔膜,我覺得這是他高明的地方。

杜小真(北京大學哲學系教授、法國哲學專家):了解熊先生越多,就越覺得熊先生在故鄉中國,第二故鄉法國,都沒有得到他應該獲得的關注和評價。而這些都和他對人類文化或者是中西文化的深層貢獻相比非常不相等。這里面的原因包括:一是熊先生大部分用中文寫作;二是他沉浸自己的思想藝術和天地中,樂在其中,而不計其他的,非常低調,其實他的藝術成就和他的思想深度不知道比某些所謂世界級大師、頂級人物高出多少。熊先生的純粹真是難能可貴。這種純粹,是思想的純粹,也正是因為這種純粹使他排除了一切非思想、非藝術的東西,得以自由馳騁在雕塑、繪畫、哲學、書法、詩論、畫論、散文諸多領域。我們從其中的任何一項都能夠看到其他中國方面的底蘊和積累,看到文字和作品背后所依托深邃的哲學思想,這是在他那一代學者中非常少有的。第三個因為熊秉明先生人格魅力使然。如此大家,如此在歷史中能夠樹起來的大家卻是那樣溫和、善良、謙虛、親切,時時讓人感覺到溫暖。作為與熊秉明先生交往多年的學生和朋友,看到歷經了數年終于面世的這一套書,我真的是非常激動,而且感悟到這套書特殊的重量和非凡的質地。

熊秉明 雖然是月圓的夜 52.5cm×38.5cm 紙本墨筆 中國美術館藏

出版評論:著述光彩奪目

劉正成(《中國書法全集》主編):在我自己的經驗中,在書法學或者藝術學這兩個方面能夠學貫中西的專家是很少的。從我接觸的西方著作,或者是西方學者來說,他們對中國的藝術特別是對中國的書法都是非常敬畏的。他們常常遺憾自己不能深入其中。熊秉明先生是一個非常特殊的人物,他去世的時候我寫了一篇紀念文章,第一句話說“歐洲一盞明燈熄滅了”,搞中國藝術的同時又對西方學問非常有深入的了解。

我覺得《熊秉明文集》出版,是熊秉明思想研究的一個階段性成果。我們今天對熊秉明研究還不是太充分。他站在中國書法理論的高度所提出來的一系列問題,還有待于我們繼續研究推進。拿雕塑這一項來說,熊秉明先生雕塑藝術成就我覺得是被低估了。我去他工作室的時候,那里堆著一堆爛鐵,還有做成的、沒有做成的,堆成一堆。那個時候他已經是七八十歲的人了。他是有思想的藝術家,是非常內向的人,其實他很難把他的思想和別人對話的。我們書法界的邱振中是他的對話者,我也是他的對話者,特別是他最后十多年的時間,當時我沒有很充分地關注他,他其實正站在我們中國藝術研究或者東西方藝術比較研究的一個制高點上。

康守永(《中國書畫》雜志社社長、總編輯):傳播熊秉明先生的藝術思想,在倡導強化美育教育的今天,有著特殊的意義。北京大學美學與美育研究中心整理、翻譯、出版十卷本《熊秉明文集》,用心用力,可歌可敬。熊秉明是當代非常重要的藝術家和藝術理論家,但在中國藝術界的影響力與其藝術思想的貢獻不相稱。現在,北大做了件好事,可謂切時所需,澤如時雨。

當代中國藝術的狀態和走向,一者是繁榮,一者是困惑。困惑是因為繁榮,多了各種探索、嘗試和試驗,多了各種可能性和不確定性。在中國書法和中國繪畫的創作實踐層面就是這樣。比如,書法的丑書及書非書問題,爭鳴不斷:很多批判聲言厲色,痛斥“古法全無、濁俗滿紙”,甚或以人格貶損來抨擊。即便是一些理性的論辯也更多停留在概念上,按照自設的書法定義進行循環論證。其實這些問題,熊先生在幾十年前就有著深刻思考,給出了分析的思想方法。他是以哲人的思維從根子上挖,從人類藝術活動的核心—“工具”材料入手去解決。他說“藝術誕生于各種約束”。對于藝術家而言,所面對的符號、紙張、墻面、墨、筆等,就是束縛。書法所對應的“有意義的符號是一種束縛,然而如果取消它,書法也就不是書法,而成為一種抽象繪畫了”。他的這些見解,讓人豁然開朗。當然,熊先生在中西文化之間、哲學與藝術之間以及各類藝術之間的融通和思想建樹有很多,都很值得今天的藝術界去研究。

殷雙喜(中央美術學院教授、《美術研究》主編):對北京大學和安徽教育出版社做的工作表示敬意,他們系統地收集、編輯、整理、翻譯、出版,這個工作量非常大,真是有學者靜下心來,才能做出這樣的傳世之作。熊秉明先生是一代大家,他對很多問題有自己深刻的見解,很敏感。他預示和開拓了很多重要的研究領域。

我覺得熊先生的文體和文風有宗白華先生的神韻,這是我讀的時候的感覺,也是那一代民國學人的一個典范。熊先生把民國的文風和學者延續并且帶到今天。他在中學的時候讀豐子愷的《西方繪畫史》、朱光潛的《談美》《文藝心理學》、羅曼·羅蘭的《藝術家 傳》,還有魯迅翻譯的《無產階級文學的理論與實際》。他考入西南聯大二年級就讀到《里爾克與羅丹》等書,也就是說他的知識結構在早年已經確立了。他的研究體現出像宗白華先生那樣的藝術家鑒賞的尺牘、生命感性的溫度,包括他好朋友吳冠中的文章也有這樣的特點,睿智的哲思在這里不是冰冷的理性,而是融入飽滿的審美過程中,具有文學的抒情和感動,所以他的文章和書非常好讀,人們也愿意讀,能夠吸引我們深入其中,看起來很淺顯,但是有很深的道理,一些重要哲思的部分所以要細細品味。

吳彬(三聯書店資深編輯、《讀書》雜志原執行主編):熊秉明先生著作在中國大陸出版最早的,是我們三聯書店1993年出版的《關于羅丹—日記摘抄》。我是從90年代天津百花出的那本《看蒙娜麗莎看》后,就對熊秉明先生充滿哲思、富有藝術想象力的論述有濃厚興趣,非常喜歡他的藝術隨筆,所以我就跟熊秉明先生聯系過,想出這樣類似的文章。我跟熊秉明先生有幾封通信,他講了一些他的情況。很有趣的是我看完了以后我自己笑了,信的最后熊秉明先生給我講的是關于足球,他說:“世界杯未有中國隊參加,但國內也如其他國家狂熱看球,成為值得研究的現象,我們在法國當然也被卷入熱潮,但是我的興趣不如說觀察球風球德,厭惡橫蠻獲勝的球隊,而同情技巧高明而球運不利的失敗者。”我覺得這也是熊秉明先生在觀察這個社會、觀察藝術、觀察整個文化風氣。他眼界開闊、興趣多方面,也是造就一個藝術家品質很重要的方面。

朱培爾(《中國書法》主編、中國書法家協會篆刻藝術委員會秘書長):我買過很多版本的熊秉明先生的著作,包括三聯出版的、1999年文匯出版社出版的,這次看到《熊秉明文集》十卷,我看了其中不少內容,覺得無論是內容編纂,還是出版的形式,都是一部不可多得的好書。以前在我們老主編劉正成家里有幸和熊秉明先生接觸過,包括編過他的文章和專集。但是我覺得雖然現在提他的很多,但是實際上書法界對他的認識或者對他的藝術的研究,還是不夠的。跟吳冠中比,他的雕塑和書法作品幾乎沒有在拍賣上見到過。他的《中國書法理論體系》有很大的理論貢獻,文集中有翻譯出版的、首次與中文讀者見面的《張旭狂草》,即便是個案的研究,我們現在很少有人能達到他的那種程度。他的書法理論中,實際上有一些短文,包括對弘一法師、對《蘭亭》和顏真卿的研究,文章很短,但是每一篇我覺得都有很高價值。現在書法界很少有人去關注這樣的研究。

熊秉明 靜夜思變調 136.5cm×68.5cm紙本 1993年 中國美術館藏

任軍偉(《中國書畫》雜志副總編輯):熊秉明先生是著名的法籍華人藝術家、詩人,他在雕塑、書法和藝術理論方面都有很精深的造詣。最近一段時間,我粗略地翻閱了熊先生的這套《文集》,大體上有這么三點感受:第一,收入到這套《文集》中的每一本著作,都能做到專業精深,要言不煩。比如第一冊《關于羅丹:日記摘抄》這本,雖然是一部詮釋畫家羅丹的個案研究文集,但涉及的內容卻十分精深廣博,不僅可讀性強,而且有專業深度。其他像《看蒙娜麗莎看》《張旭狂草》等,也都有這個特點。我覺得如果不是因為熊先生具備了廣博的專業知識,是很難把著作寫成這種效果的。第二,收入這套《文集》中的著作,往往能做到沿波探源,述而有作。大家都知道,中國藝術幾千年來生生不息、一脈相傳、源遠流長。正是因為如此,中國藝術中每一種藝術現象的出現、每一種藝術成果的形成,都有著前因后果的歷史軌跡。比如這套《文集》中的《張旭狂草》一書,熊先生就能始終沿循著中國書法藝術的生成發展的歷史軌跡,對所論述的書法大家張旭沿波探源,追究張旭本人及其所處的時代,以及他的書法本質與演變規律。沿波探源是熊先生在寫作時經常使用的一種表述方式,這種方式也能很好地融入他自己的研究心得與卓識。第三,收入這套《文集》中的十本著作,我覺得都能做到言之有據,雅俗共賞。中國藝術,向來有著美善兼備、文質彬彬的氣質,這套《文集》也能體現這一美學特征。總之,這套《熊秉明文集》,內涵豐富,特色突出,融學術性、趣味性、審美性、普適性為一體,不僅可以作為藝術鑒賞、藝術史論研究的重要參考,而且還是廣大愛好者、藝術家難得一讀的好書。我相信,不同層次的讀者,都可以從中得到知識的沾溉、審美的陶冶、藝術的滋養。

寧曉萌(北京大學哲學系副教授、熊秉明《張旭狂草》譯者):在翻譯的過程中我有一個體會,過去大家總會覺得熊先生是藝術家,由于翻譯《張旭狂草》這本書,讓我更有幸仔細揣摩他的文字,不僅是藝術家體驗在寫作,同時對于史料的充分的利用和分析,還有他整個理論推展的嚴密,更讓我覺得實在太值得敬重了。簡單來說,大家可以看他對張旭生卒年的考證,因為張旭的史料特別少,他的生卒年,史書、畫史無載,熊先生非常巧妙地用了一些詩句和史書材料的比對,通過借助這些詩句,以及對當時人和詩人生平考察,最終得出他的結論。他的考證極其細致,很有說服力。因此《張旭狂草》不僅僅是對一個書家個例的研究,他以張旭為一個切入點,或者以他為核心的人物,把唐代書史活動串聯起來了。熊先生說“書法是中國文化核心的核心”,在書法選取盛唐張旭以及他的狂草為研究對象,這個切入點是非常準確、非常關鍵的。他從這個點出發,其實帶出來的是直接深入到中國書法精神中的,帶著一種歷史關注。■