學生績點轉化的統計分析與算法實現

楊有龍 段亞軍 張希穎

[摘要]歐美國家的學分制是以課程為基礎,以學分為單位計算學生的“學習量”,以平均績點(General Point Average,即GPA)為尺度衡量學生的“學習質”的一種教學管理制度。國內各個高校的課程結業成績往往采用“百分制”,隨著國際交流的不斷增加,需要將“百分制成績”轉換為GPA。通過介紹目前高校百分制績點轉化算法的計算方式,說明其存在的不足,針對存在的不足提出了一種基于統計分析的轉換算法,并以某學校某專業的真實數據進行了驗證對比分析。

[關鍵詞]績點算法;加權平均績點;邏輯函數;擺線

[中圖分類號]G64

[文獻標識碼]A

[文章編號]2095-3437(2020)04-0041-04

一、引言

學分制起源于德國柏林大學的選修制,成熟于美國的哈佛大學,其以高度的適應性和靈活性而成為高等教育改革的焦點。百分制是以取得多少分來作為學生某一時間段學習量的多少,并不能明顯區別每個成績相鄰的人學習成績的差異。而績點卻能反映學生掌握課程的深度和差異,有利于學生自我學習和約束能力。百分制評分標準在國內高校的發展已經成熟,而績點制的發展卻沒有得到重視,這讓國內高校學生在申請國外高校時處于劣勢。

目前,九成以上的美國高校學分績點制度比較完善,大多數學校都是采用四分制:A=4績點,B=3績點,C=2績點,D=1績點,E沒有績點。然而在我們國家都是采用百分制來計算成績,這不便于國內高校的學生申請國外大學。為了使得國外高校準確評估申請者的學業成績,我們往往將國內高校的每門課百分制成績轉化為國外高校通用的“績點”,實現學分上對等的轉化。隨著各高校極力推進國際化,為了方便學生繼續到國外高校就讀學位,國內高校根據本校的實際情況和本校課程設計特點為學生制定不同的平均學分績點轉換計算方法非常必要。對國內典型高校的平均學分制績點計算方法進行總結后筆者發現,國內平均學分績點的計算方法主要有百分制績點轉換方法和加權平均學分計算方法兩類。本文以某X大學為例,在原有的績點換算上提出新的算法。

二、預備知識

(一)百分制績點轉換算法

這種算法是將學生的課堂成績根據一定的規則換算成課程績點。常見的百分制績點算法有兩種:一種是“分段式”課程成績對應課程績點,一種是“連續式”課堂成績對應課程績點。“分段式”課程成績對應課程績點算法是把學生成績分成幾個區間段,每一段成績對應一個績點,對應關系如表1-表3所示。區間段的劃分是有講究的,分數段間隔較大能夠減少計算工作量,卻又不影響績點結果的評價準確性和使用有效性;分數段間隔較小雖然增加了工作量,但卻保證了績點結果的評價準確性和使用有效性。例如,90分和100分之間的不同分數獲得相同的績點不會導致學生學習成績質量評價及其結果使用中的誤差;而65分至75分如果也作為一個分數段,在這個分數段內不同的分數都獲得相同的績點,這樣就會影響學生學習質量的評價準確性,對學生學習質量要求標準降低,不利于學生的自主學習。“連續式”課堂成績對應課程績點轉換算法是每一門成績值對應一個績點值,對應關系如表4所示。“連續式”課堂成績對應課程績點轉換算法看似科學合理,但這種科學、合理也是相對的。在學分制教學管理模式下,學生自由選課,分散在各位教師的平行班中學習,由各位任課教師考核評定成績。無論是一門課程多位教師授課,還是各門不同課程之間,課程內容和考試的難易程度、各教師的考核側重點以及主觀評分均不盡相同。經常可以看到,由于各教師對課程評分的掌控基準不一致,使得課程間平均分的差異可達十幾分之多,有的課程得高分的人數密集,而有的課程得低分的人數普遍較多。

三、加權平均分績點算法

現在的國內大學有很多不是通過平均學分績點來衡量學生的學習質量狀況,而是通過加權平均分來衡量學生學習成績的質量,加權平均分越高,說明其學習狀況越好。在具體的應用中,加權平均分主要涉及學生保研、評獎、學位證發放的認定和學生申請國外高校等幾個方面。而以加權平均分為基準,顯然是—個很好的模式。

某X大學加權平均分計算公式:加權平均分=∑(課程成績*課程學分)/∑課程學分

以加權平均分為基準,某X大學4分制績點計算公式:平均績點=∑(課程績點*課程學分)/∑課程學分

這樣算出的績點在一定的范圍內對每個學生的名次進行排序,其方法公平、合理、可比性強,但是其對單個課程的績點則無法體現。

四、改進百分制績點轉換算法

經過多年教育實踐,我國高校都已經有了完善的百分制評分制度。因此,使用百分制評分計算換算平均學分績點是最為切實可行的方法。如何制定百分制績點轉換算法,既能跟得上學校的發展速度,又能滿足學校制定的目標,不至于讓本校學生在申請國外大學時處于劣勢,成為我們研究和改進百分制績點算法的關鍵。

例如:某高校根據學生的學習能力和高校的教育水平的提高,給出一個目標估計:加權平均分多少分對應著加權平均學分績點多少分。

若是百分制績點轉換公式是線性關系。公式為:

如圖1所示,數據來自某X大學教務處。顯然加權平均分80分以上的學生沒有一個加權平均績點達到3.5分,這樣很不利于某高校學生申請國外高校,因此我們把注意力放在尋找百分制和績點轉換關系式,顯然它們函數關系是一個上凸函數。下面我們提出了兩種上凸函數公式。

(一)S型邏輯函數

我們提出了一種能夠產生百分制績點轉換算法的方法,使用了S型邏輯函數在60-100分產生一個上凸函數。公式如下:

其中a,b是常數,其中a是用來控制凸函數60分對應的績點,b是用來控制能達到我們目標的函數圖像上凸程度,從而使得90%的學生能夠達到我們給定的目標。然后本學校再根據自己學校的實際情況制定幾段區間段。

以某X大學為例,目標績點是學生的加權平均分80分對應加權平均學分績點3.5分。數據來自于某X大學教務處數據庫。

由表5可以看出我們制定了九個區間段,圖2、圖3表示當a=2、b=0.115時,學生加權平均分達到80分時有90%以上學生的加權平均學分績點達到3.5分。

(二)擺線

這里我們假設學生的學習成績和績點有一條最快的變化曲線。經過變形,我們把它畫成一條績點隨成績的增加而增加的上凸增函數。公式如下:

同樣b也是用來控制能達到我們目標的函數圖像,使得90%學生能夠達到我們給定的目標。

如圖4所示,當b=1時的擺線圖像。根據圖3我們制作九段區間,如表6所示。

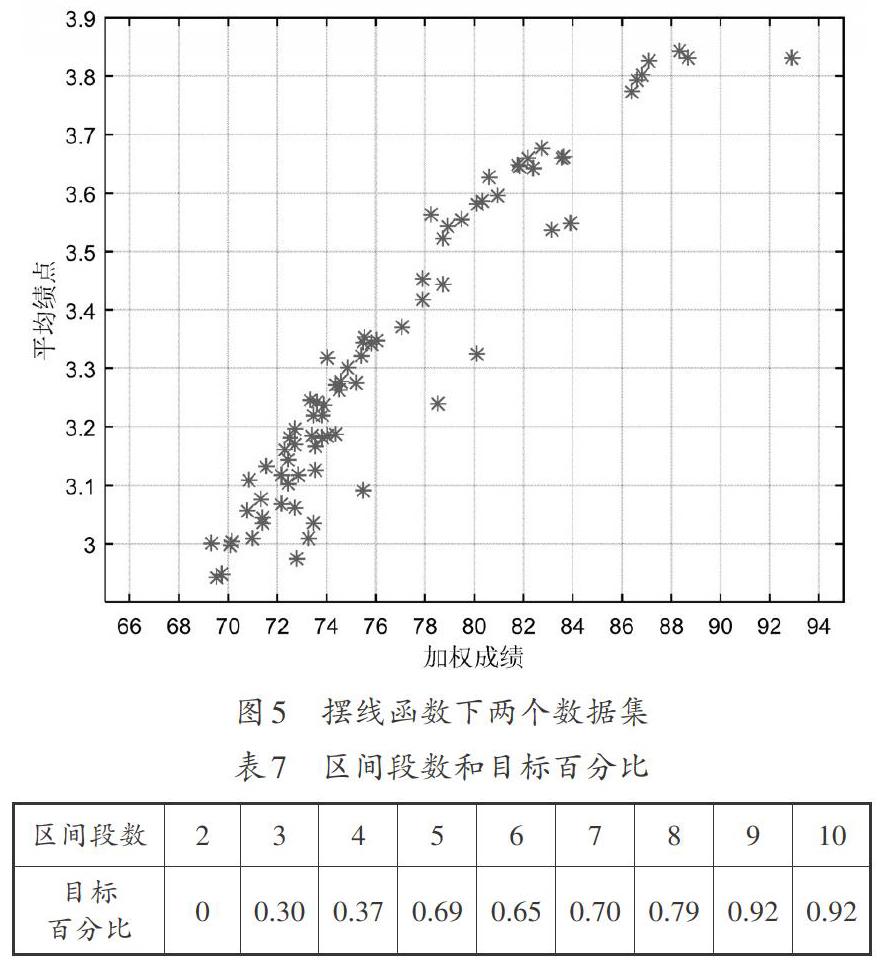

以某X大學為例,從圖5上看,當學生的加權平均分達到80分以上時,有96.5%的人加權平均績點達到3.5以上,這完全符合某X大學的目標要求。

五、績點與區間段的關系

表5和表6是分別將圖2和圖4劃分成不同的區間,區間要分布在曲線的兩側。高校可以根據以往的經驗并結合自身的實際情況自行決定劃分多少段的區間。區間段的長度一般是從60分到100分越來越長。如表7所示,區間劃分越少精確性越差,當區間劃分成八段以上時,精確度的誤差就會相差無幾。

六、實驗分析

2012級某通信專業某班級40名學生的加權平均分按升序排列為:

68,69,69,71,71,72,72,73,73,73,

73,73,74,75,76,76,76,76,76,77,

78,78,78,79,79,80,82,83,83,84,

84,84,84,84,85,87,88,90,90,91

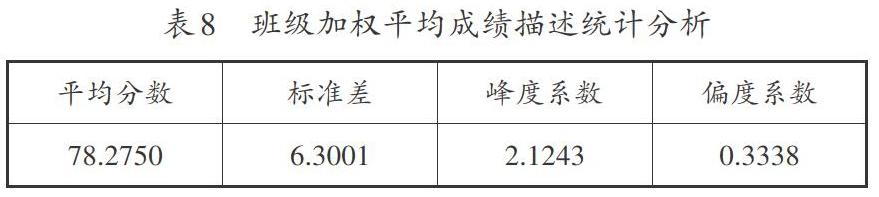

對該班級學生的加權平均成績做描述統計分析,結果如表8所示。

再按照通常的百分制分組方式對該班學生進行分組分析,結果見表9。

根據以上分析可知該班學生的加權平均成績服從正態分布。

圖7是對我們目標函數和學生績點的分布情況做了對比,明顯可以看出我們的學生加權平均績點和目標函數基本吻合。

七、總結

百分制績點轉化算法的計算方法是學分制的主要內容之一。學分制實施的許多規則,如學生評優和評獎、學位申請或國外高校申請等都是在績點的基礎上建立起來的,文獻[5]指出學分績點制與學生學習積極性之間呈現一種相關關系。可見,合理的百分制績點轉化算法使得評價學生學習成績優劣更加有效、公平,也有利于提高學生的學習積極性。

總之,利用改進的百分制績點轉化算法可以根據需要合理地調整學生的課程績點,而且這種調整并不會改變學生一科成績在整個班級中原來的排序情況,得到的加權平均績點也符合學校的目標要求。各學校應根據自身的實際情況、評卷標準、出題難易程度等,制定出既符合實際又利于學生申請國外高校的百分制績點轉化算法。這不僅能夠培養良好的學生,還能充分調動學生學習的主動性和積極性,有利于學生全面發展。本文提出的方法簡單、明了,期望它能為當前高校在制定百分制績點算法的時候提供一種新的思路。

[責任編輯:陳明]