勤洗手抗病毒 小肥皂歷史久

張田

2020年一場新冠肺炎疫情席卷祖國,全國人民齊心協力戰勝病魔打贏這場攻堅戰。醫護專家為了保護人們的身體健康預防病毒侵害,一再提醒大家除了出門要戴口罩外,還得回家后用肥皂勤洗手。剛開始人們都不太理解平時毫不起眼的肥皂,怎么會一下就成了這次預防病毒的利器呢?后來專家們告訴人們這次引起肺炎的病毒是新型冠狀病毒,它屬于一種有包膜RNA的病毒。什么是包膜病毒呢?這種病毒是由宿主細胞來源的脂質分子形成的包膜包裹病毒的遺傳物質(RNA或DNA)構成,包膜上鑲嵌有由遺傳物質決定的表現病毒特征的蛋白質。酒精和肥皂可以破壞這種病毒的生物膜,肥皂不僅可以有效地處理包膜病毒,還可以對無包膜病毒,如腸道病毒等進行有效的處理,但酒精卻對無包膜病毒毫無作用,可以說肥皂加清水洗手是目前最好最有效的消滅病毒的方法。酒精可能不是家家必備,但肥皂幾乎是每戶都有,平凡無奇的肥皂竟然有如此大的作用真是出乎了所有人的意料。那我們就簡單地了解一下肥皂的歷史吧。

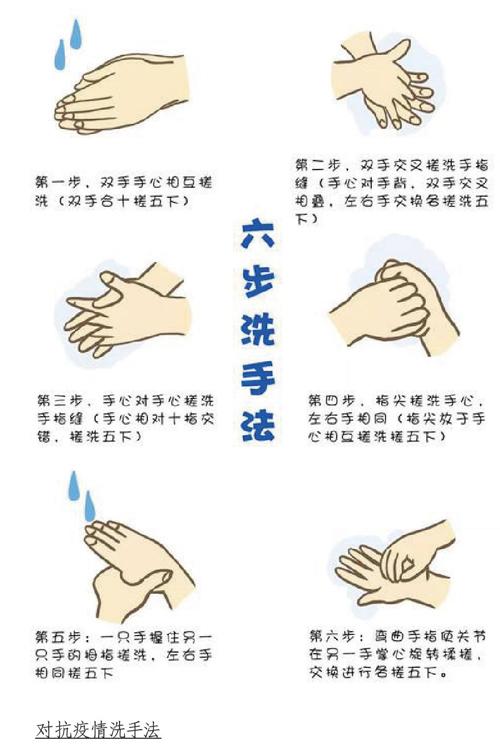

對抗疫情洗手法

勤洗手預防病毒

相傳肥皂是在公元前1000年左右由埃及人最先發明的,他們在無意間發現油脂滴落在熱的草木灰上產生脂肪酸,這種脂肪酸可以達到去污的目的。16世紀,歐洲人開始使用植物油和草木灰制作肥皂,但這種肥皂產量不高,只有一些貴族才能使用。1791年法國化學家尼古拉·勒布蘭發明了工業純堿的制備工藝,從此結束了從草木灰中制堿的古老方法。1823年法國化學家尤金·契伏爾發現了油脂與堿液反應后,會生成硬脂酸鈉,這便是肥皂的主要成分。皂化反應不僅有利于肥皂的制作,而且人們還利用這個反應,制作出一種無煙的蠟燭及開發出一種干式動物標本防腐技術,等等。1892年,美國化學家漢密頓·卡斯特納發明了以電氣分解食鹽生產工業燒堿的方法,肥皂的制作工藝進一步簡化,價格也越來越低廉,肥皂走進了千家萬戶。

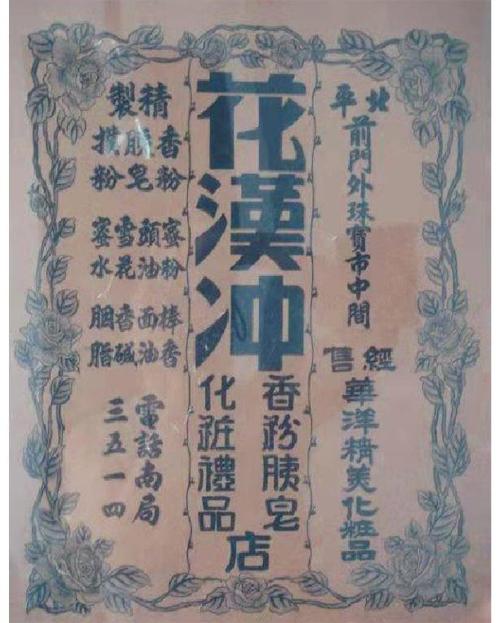

老香皂介紹

18世紀末,外國的肥皂開始傳入中國,人們稱外來的肥皂為“洋堿”。在“洋堿”傳入中國之前,中國北方多用皂莢作為洗滌用品。南方雖沒有皂莢,但有一種黃金樹的果實肥珠子可以代替皂莢,這種肥珠子被稱為肥皂子或肥皂果。宋代的時候人們將天然皂莢搗碎細研加入香料,制成橘子大小的肥球,專供洗面洗澡之用,俗稱“肥皂團”,也稱之為香皂,這種“肥皂團”到明清時期都是貴族及富人才能使用的高檔洗滌化妝品。在《紅樓夢》中就有對這種香皂的記載,第二十一回:“紫鵑遞過香肥皂去,寶玉道:‘不用了,這盆里就不少了。”除了皂莢、肥皂團外,還有澡豆及胰子等洗滌用品,澡豆始見于西晉,它是用豬胰研磨成糊狀,加入豆粉、香料、藥物粉末等混合制成的小丸子。胰子則是澡豆的“升級版”,它是用豬胰與砂糖磨成漿后,加入代替豆粉的天然結晶堿及豬脂和香料制作而成的球形或固體。這種胰子的化學成分與現代的肥皂相近,胰子的發明受到了大眾的喜愛。清末小說《兒女英雄傳》第三十七回中描寫了長姐為了洗去手上的油煙味,就使用了桂花胰子、玫瑰胰子。今天不少北方人仍管肥皂叫作胰子或豬胰子,香皂則稱為香胰子。清末時期,北京胰子店有70多家,胰子的香型也非常豐富,既有前文所說的桂花胰子、玫瑰胰子,還有檀香胰子、茉莉花胰子,等等。自西方引進的肥皂工業興起后,胰子才逐漸被取代。20世紀50年代,北京前門外還保留有合香樓和花漢沖等老胰子店,花漢沖與合香樓都開設于明末時期,歷史悠久。

說到最后,我作為一名普通的市民,對工作在一線的醫護人員及仍堅守在工作崗位的各行各業的勞動者表達崇高敬意!

(文章部分內容參考網文《武漢新冠病毒傳染性這么強,肥皂和清水洗手能管用嗎?》作者:掙脫枷鎖的囚徒)

(編輯·韓旭)

hanxu716@126.com