巷道錨桿支護圍巖加固體穩定性研究

張雪峰

(西山煤電西曲礦,山西 古交030200)

引言

隨著工業化進程的不斷加速,我國對能源消耗的需求越來越大,雖然眾多綠色能源的出現代替了化石能源,但由于我國綠色能源處于起步階段,仍有較長的路要走,所以化石能源仍是我國主要消耗的能源。據統計我國煤炭資源有9成需要掘進巷道進行開采,所以巷道的穩定性直接決定了煤層開采的安全性。近年來錨桿支護技術不斷進步,逐步成為我國巷道支護的主流。錨桿支護具有成本低、支護效率高、斷面利用率高、前期準備期短等優點[1-2]。此前眾多學者對錨桿支護巷道圍巖應力進行過一定的研究[3-4]。本文通過建立支護后的巷道力學模型對錨桿支護圍巖穩定性進行分析,對不同錨桿參數下圍巖的穩定性進行研究,為礦山圍巖支護提供一定的借鑒與參考。

1 圍巖加固支護參數影響分析

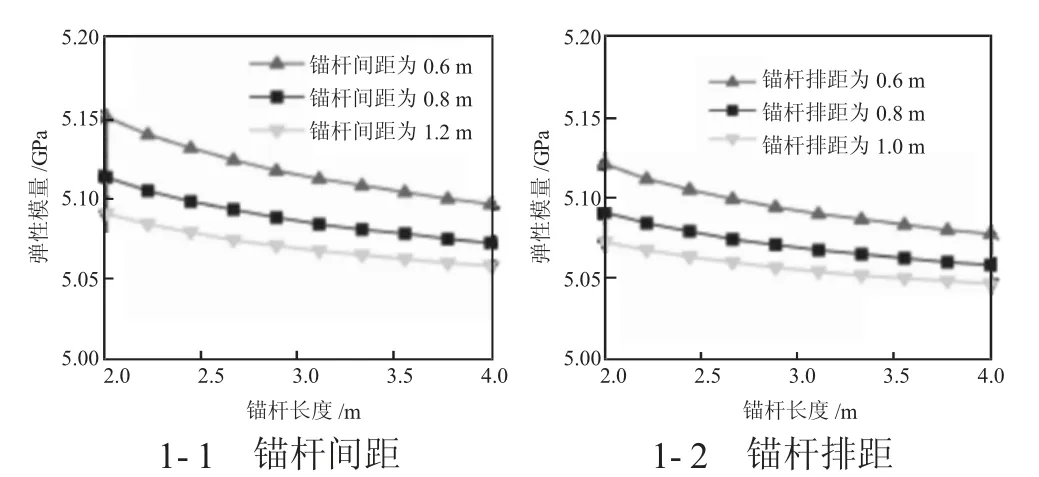

支護合理與否可以通過礦井開采是否會造成圍巖失穩及影響礦井生產安全來衡量,當井工開采對巷道圍巖等無影響時認為支護合理,如果支護后圍巖的穩定性仍較差則認為支護不合理。對于一定埋深的圍巖,在無采動影響時,圍巖處于三向應力平衡狀態,開采圍巖由三向應力狀態轉化為二向應力狀態,此時需要對圍巖進行及時的支護。首先對端部錨桿支護下圍巖的影響參數進行研究,首先給定巷道半徑3 m,埋深為600 m,圍巖的初始地應力設定為8 MPa,圍巖的巖性分別為彈性模量E=5×103MPa、泊松比μ=0.3、內摩擦角30°,錨桿的支護參數分別為錨桿直徑20 mm、錨桿長度2.4 m、錨桿的彈性模量2.1×105MPa、屈服極限235 MPa,設置間排距為1.0 m×0.8 m,錨桿外露、自由端及錨固長度依次為0.1 m、2 m、0.3 m。利用MATLAB軟件對不同力學參數下的影響進行分析。圍巖加固體的彈性模量隨間排距的變化曲線如圖1所示。

圖1 圍巖加固體的彈性模量隨間排距的變化曲線

從圖1-1可以看出,圍巖加固體彈性模量隨著錨桿長度的增大逐步減小,隨著錨桿間距的增大而逐步減小。在錨桿間距為1.2 m的情況下,錨桿長度為2 m時,圍巖加固體彈性模量為5.09 GPa,錨桿長度增大至4 m時,加固體彈性模量減小至5.06 GPa;在錨桿間距減小至0.8 m的情況下,錨桿長度為2 m時,圍巖加固體彈性模量為5.11 GPa,錨桿長度增大至4 m時,加固體彈性模量減小至5.08 GPa;在錨桿間距減小至0.6 m的情況下,錨桿長度為2 m時,圍巖加固體彈性模量為5.11 GPa,錨桿長度增大至4 m時,加固體彈性模量減小至5.08 GPa。從圖1-2可以看出,隨著錨桿排距的增大圍巖加固體的彈性模量逐步減小,可以看出錨桿越密,圍巖加固體的彈性模量越大,但根據實際經驗可知錨桿支護不能無限制地改善加固體的彈性模量,所以適當地減小錨桿布置間排距可以有效提升圍巖穩定性。

圍巖加固體的泊松比隨間排距的變化曲線如下頁圖2所示。其中Sr為錨桿間距,Sl為錨桿排距。

從圖2-1可以看出,圍巖加固體泊松比隨著錨桿長度的增大逐步增大,隨著錨桿間距的增大而逐步增大。在錨桿間距為1.2 m的情況下,當錨桿長度為2 m時,圍巖加固體泊松比為0.278,當錨桿長度增大至4 m時,加固體泊松比增大至0.285;在錨桿間距減小至0.8 m的情況下,當錨桿長度為2 m時,圍巖加固體泊松比為2.74,當錨桿長度增大至4 m時,加固體泊松比增大至0.283;在錨桿間距減小至0.6 m的情況下,當錨桿長度為2 m時,圍巖加固體泊松比為0.263,當錨桿長度增大至4 m時,加固體泊松比增大至0.275。從圖2-2可以看出,隨著錨桿排距的增大圍巖加固體的泊松比逐步增大,可以看出錨桿越密,圍巖加固體的泊松比越小。

圖2 圍巖加固體的泊松比隨間排距的變化曲線

圍巖加固體的黏聚力隨間排距的變化曲線如圖3所示。

圖3 圍巖加固體的黏聚力隨間排距的變化曲線

從圖3-1可以看出,圍巖加固體黏聚力隨著錨桿長度的增大逐步減小,隨著錨桿間距的增大而逐步減小。在錨桿間距為1.2 m的情況下,當錨桿長度為2 m時,圍巖加固體黏聚力為1.61 MPa,當錨桿長度增大至4 m時,加固體黏聚力減小至1.59 MPa;在錨桿間距減小至0.8 m的情況下,當錨桿長度為2 m時,圍巖加固體黏聚力為1.64 MPa,當錨桿長度增大至4 m時,加固體黏聚力減小至1.61 MPa;在錨桿間距減小至0.6 m的情況下,當錨桿長度為2 m時,圍巖加固體黏聚力為1.68 MPa,當錨桿長度增大至4 m時,加固體黏聚力減小至1.65 MPa。從圖3-2可以看出,隨著錨桿排距的增大圍巖加固體的黏聚力逐步減小,可以看出錨桿越密,圍巖加固體的黏聚力越大,但圍巖加固體的黏聚力不是線性增大的,存在一定的合理范圍,當超過這個范圍時,黏聚力不增大反而減小。

2 圍巖加固穩定性分析

對端部錨桿錨固穩定性影響進行研究,錨桿長度及錨桿間排距對圍巖穩定性影響曲線如圖4所示。

圖4 錨桿長度及錨桿間排距對圍巖穩定性影響曲線

從圖4可以看出,隨著錨桿長度的增大圍巖的穩定性得到一定的提升,且穩定系數曲線越平緩。在其余條件不變的情況下,當錨桿長度小于1.5 m時,圍巖的穩定性系數為零,此時由于支護強度不夠使得圍巖加固體全部轉化為塑性變形,巷道極易發生失穩狀態,當錨桿的長度增大至4.2 m時,圍巖穩定系數增大至0.615,圍巖穩定性得到了有效的提升。隨著錨桿間排距的增大,圍巖穩定性系數逐步減小,當錨桿間排距從0.6 m×0.6 m增大至1.2 m×1.2 m時圍巖穩定性系數約降低了0.057。

對端部錨桿支護圍巖力學屬性與圍巖穩定性關系進行分析,圍巖力學參數對巖層穩定性影響曲線如圖5所示。

圖5 圍巖力學參數對巖層穩定性影響曲線

從圖5可以看出,隨著巖石彈性模量的不斷增大,巖石穩定系數呈現增大的趨勢,當巖石彈性模量為1 GPa時,此時巖石穩定系數為0.211,當巖石的彈性模量增大至2 GPa時圍巖的穩定性系數增大至0.216。當圍巖巖性較軟時,錨桿充分發揮其支護作用,使得圍巖加固體的力學參數有了大幅度的提升,但當圍巖的變形過大時,此時錨桿達到屈服極限,支護作用消失,圍巖的穩定性喪失,發生失穩現象。隨著巖石泊松比的增大,圍巖加固體的穩定性系數逐步減小,當巖石的泊松比為0.25時,穩定性系數為0.23,當巖石的泊松比增大至0.35時,巖石穩定系數降低至0.206。

3 結論

1)圍巖加固體彈性模量隨著錨桿長度的增大逐步減小,隨著錨桿間排距的增大而逐步減小,錨桿布置越密,圍巖加固體的彈性模量越大。

2)圍巖加固體泊松比隨著錨桿長度的增大逐步增大,隨著錨桿間排距的增大而逐步增大。圍巖加固體黏聚力隨著錨桿長度的增大逐步減小,隨著錨桿間排距的增大而逐步減小。

3)隨著錨桿長度及彈性模量的增大,圍巖的穩定性系數逐步增大,隨著泊松比的增大圍巖穩定性系數降低。