管廊節段堆載對基坑及周邊環境的影響研究

余成書

(中鐵一局集團有限公司,陜西西安 710054)

為提高城市綜合承載能力,美化城市空間,國內許多城市陸續規劃修建地下綜合管廊。管廊施工方法主要有明挖法和暗挖法,明挖是較常采用的施工方法,又可分為明挖現澆法和明挖預制拼裝法,其中,預制拼裝法以高效、節能環保、質量穩定等優勢,成為綜合管廊施工的主要發展方向[1-3]。對于采用明挖預制法施工的綜合管廊,在其結構吊裝前,通常需要將預制的管廊節段提前堆放于基坑邊側。此堆載會產生附加土壓力,易引起支護結構及周邊地層出現大的位移變形[4]。因此,研究坑邊堆載對管廊基坑及周邊環境的影響規律,評價其安全性,已成為綜合管廊施工中亟需解決的問題。已有的相關研究有:姜晨光等[5]基于地球引力場理論,結合原位監測實驗,總結出堆載作用下基坑坑壁土壓力計算的引力算法;趙春榮等[6]采用有限元法模擬分析在較大坑外堆載條件下,樁錨支護箱涵深基坑的受力規律,并通過對比4種樁錨方案支護結構的受力狀況和過程,探討不同應力特點對支護結構的影響;劉浜葭等[7]以某工民建基坑為例,采用數值模擬方法,對支護結構內力、位移的影響規律進行研究;孫永超等[8]建立了三維動態計算模型,模擬不同堆載作用下軟土深基坑的施工全過程,分析總結支護樁變形、地表沉降及支撐軸力的變化特性;朱江華等[9]以南昌市某深基坑為工程背景,運用ABAQUS有限元軟件模擬深基坑堆載作用下的開挖全過程;王鵬等[10]基于深基坑微型樁支護模型試驗,研究深基坑周邊堆載時的力學響應特征及破壞規律;陳偉文等[11]研究了基坑開挖前后基坑坑側土體不同應力路徑的變化情況,歸納了基坑開挖前、后,復雜應力路徑條件下土體的應力變形及強度特征;還有一些學者[12]運用有限元軟件研究不平衡堆載作用下深基坑開挖的全過程,并與實測值進行對比分析,得到坑邊不均衡堆載對圍護結構及周邊環境的影響規律,為優化不平衡荷載作用下基坑的設計提供參考。盡管關于堆載作用下深基坑的相關研究報道不少,但本次研究的深基坑形式為綜合管廊基坑,與工民建專業常出現的大面積方形或圓形基坑不同。管廊基坑主要表現為“窄長”,基坑兩側的支護結構體系沿縱向無法閉合。因此,當基坑一側出現堆載時,若不盡快封閉回填,土體的偏壓作用將會威脅基坑的安全[14]。

依托于福建平潭綜合管廊深基坑工程,借助有限元軟件模擬基坑開挖過程,分析坑外預制管廊節段堆載作用下基坑支護結構及周邊地表的響應情況,結合實測數據,分析基坑的安全穩定性。

1 工程概況

1.1 工程簡介

平潭地下管廊工程總長約22.577 km,里程為GA0+00~GA22+576.988。選取預制拼裝段GA6+670~GA7+106.5(436.5 m)進行研究。該段管廊采用明挖預制拼裝法施工,基坑寬11.9 m,開挖深度9~10 m,呈東西走向。基坑北側緊鄰現狀環島路人行道,南側主要為空地和山體,局部存在房屋且多分布有地下管線。

1.2 工程地質與水文地質概況

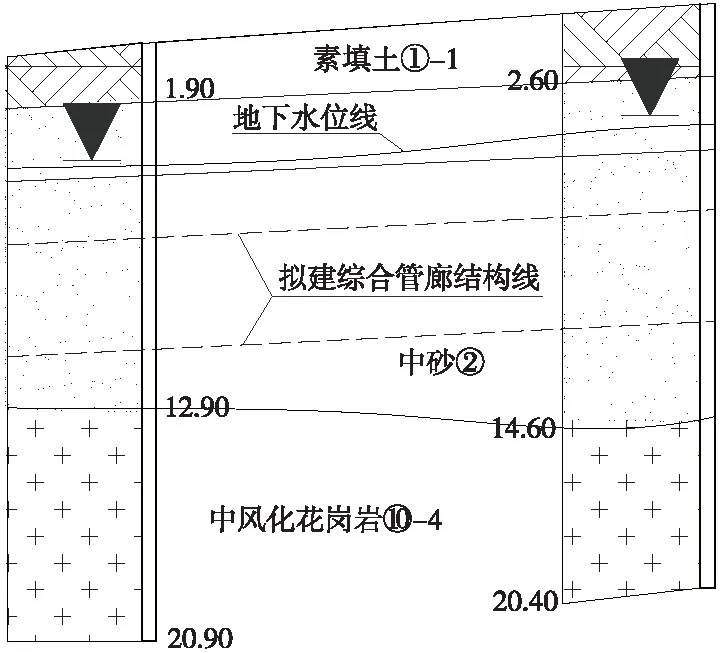

由工程地質剖面(見圖 1)可知,研究段基坑主要分布素填土、中砂和中微風化花崗巖;地下水位埋深一般為1.50~5.90 m。

圖1 工程地質剖面(單位:m)

1.3 基坑支護設計

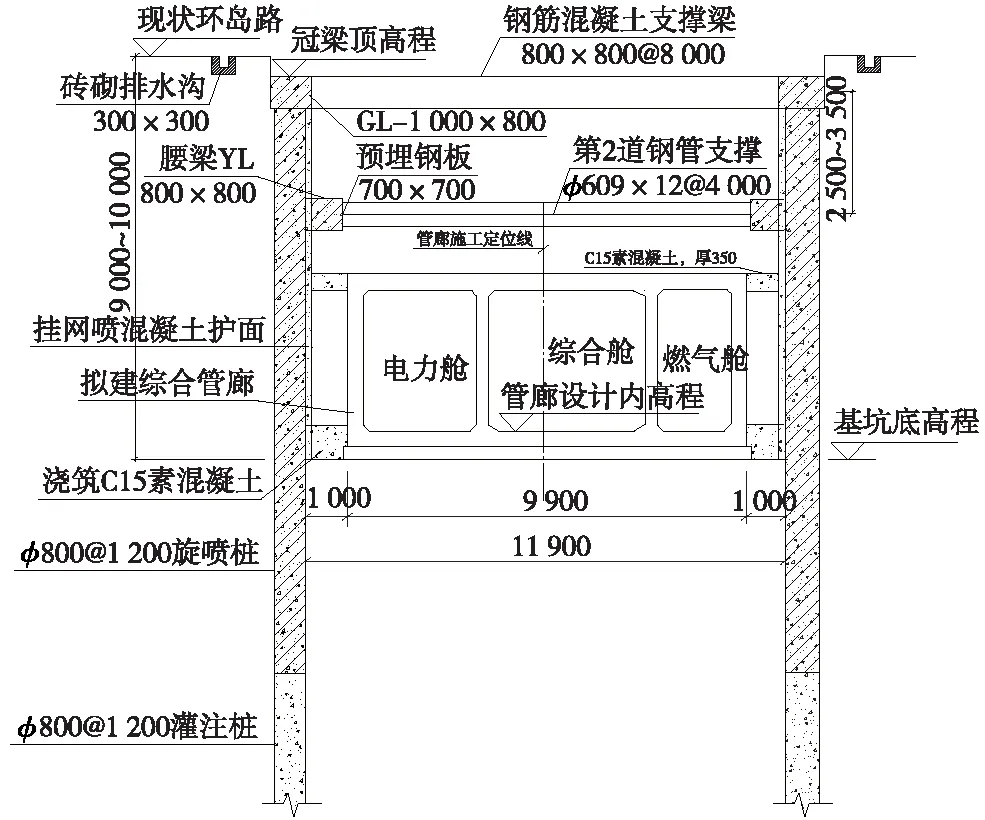

該管廊基坑圍護結構采用φ800@1 200 mm灌注樁+2道內支撐。其中,灌注樁樁長14.2 m,樁間施作φ800 mm雙重管旋噴樁,并在樁內側掛φ8@200×200 mm鋼筋網,噴射100 mm厚的C20混凝土護面。沿基坑垂直方向設置2道內支撐,第一道為800×800@8 000 mm的鋼筋混凝土支撐,第二道為φ609×12@4 000 mm的鋼管支撐。基坑支護結構剖面見圖 2。

圖2 基坑支護設計(單位:mm)

2 有限元模型建立

2.1 數值模型設計

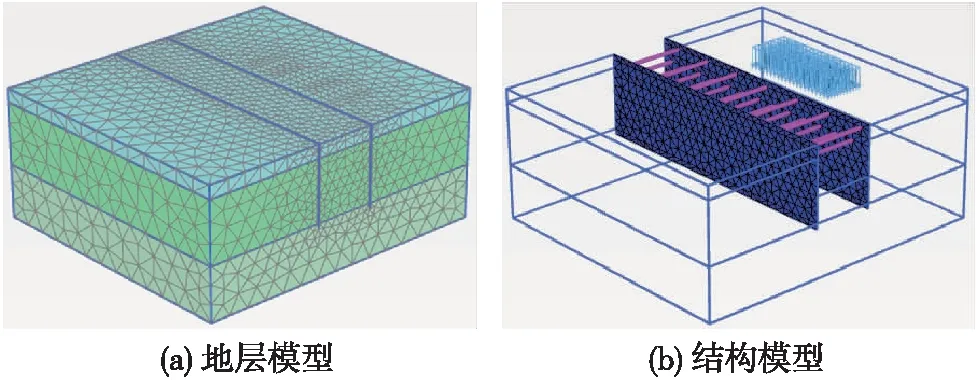

借助PLAXIS 3D數值分析平臺構建模型,如圖 3所示。基坑深9.5 m,地下水位埋深5.0 m,圍護樁長15.6 m,設計2道支撐,第一道為鋼筋混凝土支撐(800×800@8 000),第二道為鋼管支撐(φ609×12@4 000)。根據圣維南原理及工程經驗,沿基坑橫剖面方向的模型總長取為基坑開挖深度的6倍左右,沿基坑縱剖面方向的模型總長取為54 m,坑底以下土體深度取基坑開挖深度的1.5倍,模型總尺寸為基坑縱向(x)×橫向(y)×豎向(z)=54 m×60 m×25 m。土體網格共劃分為22 462個單元,38 364個節點。根據土體性質和深度的不同,采用不同的材料本構模型。除中砂采用小應變硬化(HSS)模型外,其余土體均采用理想彈塑性(MC)模型。

圖3 基坑開挖支護三維數值模型

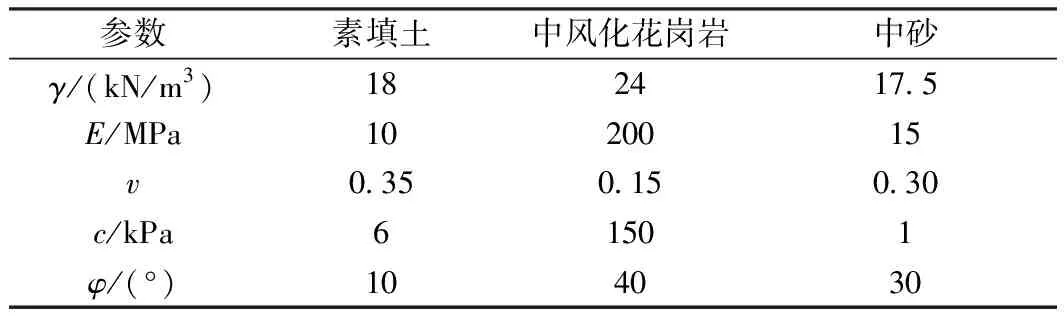

根據地勘報告及地區經驗,可得出各土層物理力學參數(見表 1),參數包括:重度γ、楊氏模量E、泊松比v、內黏聚力c、內摩擦角φ。支護結構參數見表 2。

表1 土體參數

表2 支護結構參數

2.2 工況模擬分析

(1)地應力平衡,記為CS0。

(2)施作圍護樁并設置第一道內撐,開挖至-2.6 m,記作CS1。

(3)施工第二道內撐,開挖至-6.0 m,記作CS2。

(4)開挖到坑底-9.5 m,記作CS3。

(5)~(14),計劃每日完成預制管段10節。因此,在基坑外地表陸續施加10節預制管廊節段的等效荷載,記作CS4~CS13。單節管廊斷面為長9.8 m,高4.0 m,寬1.5 m,質量約為46.7 t。經換算,每個節段的等效荷載為-31.77 kPa,荷載面積為14.7 m2。

3 結果分析

3.1 周邊地表沉降分析

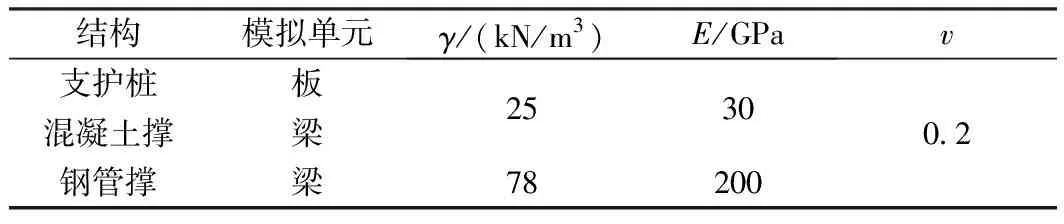

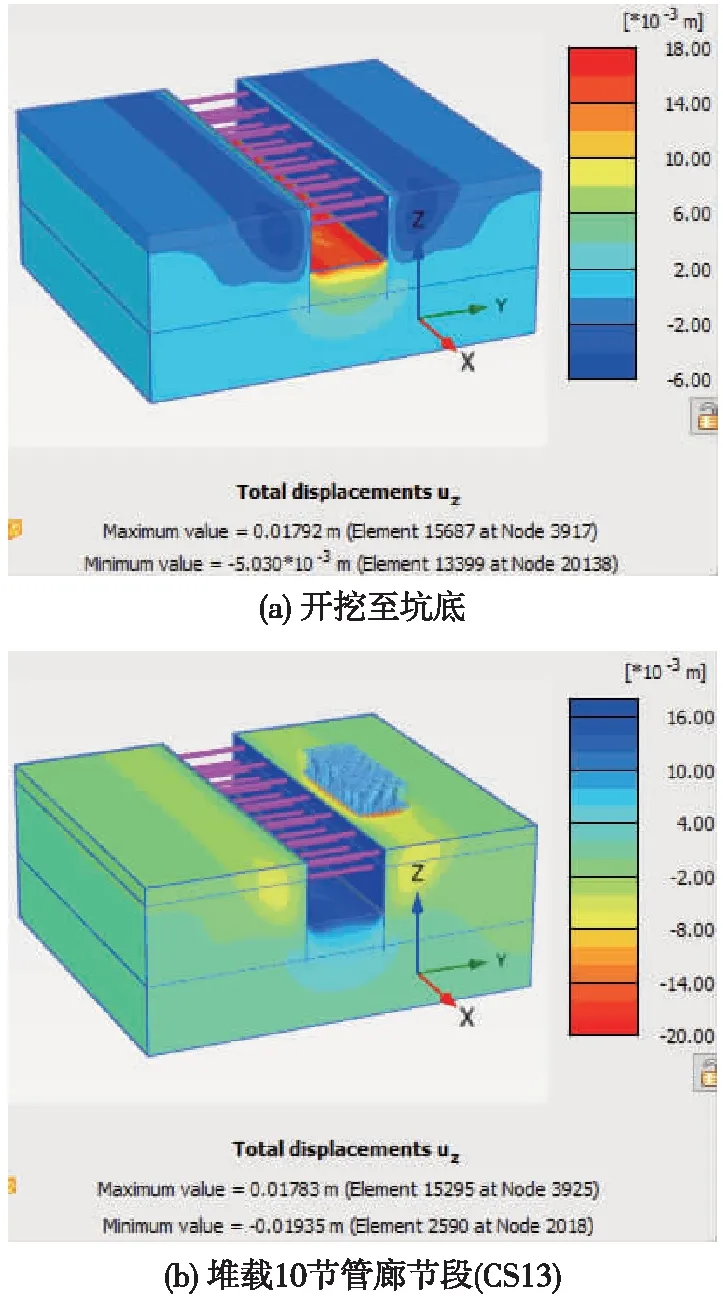

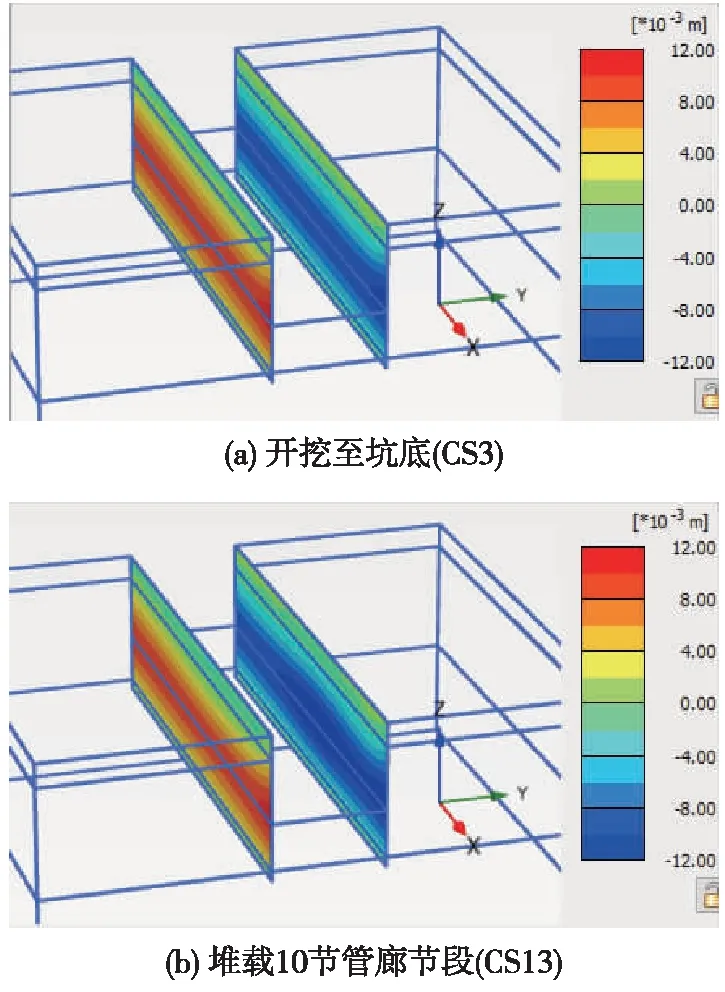

基坑開挖至坑底(CS3)和施加第10節管段荷載時(CS13),周邊地表沉降分布云圖如圖 4所示。提取各施工階段基坑超載側及另一側地表豎向位移極值,繪制地表沉降變化曲線,如圖 5所示。

圖4 地層豎向位移云圖

圖5 地表沉降隨施工過程變化曲線

結合圖 4和圖 5可知,在管廊節段堆載施加前,基坑開挖引起的地表沉降最大值在5 mm以內;施加管段堆載后,地表沉降峰值集中在堆載作用區域,另一側地表沉降基本無變化。雖然坑邊地表荷載集度保持不變,但是隨著荷載分布寬度及長度的增大,地表沉降峰值呈逐漸增大的趨勢,并且隨著堆載面積的增大而逐漸增加,從之前的4.35 mm增加至19.35 mm。

3.2 圍護墻深層水平位移分析

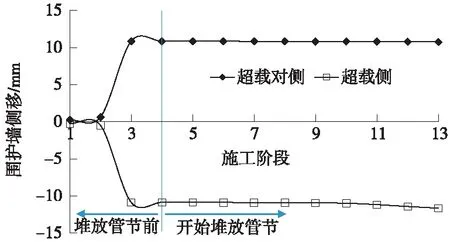

基坑開挖至坑底(CS3)和施加第10節管段荷載時(CS13),圍護墻深層水平位移分布云圖見圖 6。提取各施工階段基坑超載側及對側圍護墻水平位移峰值,繪制隨施工過程的變化曲線(如圖 7所示)。

圖6 圍護墻水平位移云圖

圖7 圍護墻側移變化曲線

由圖 6和圖 7可知,在堆載施加前,基坑開挖引起的圍護墻水平位移最大值在11 mm以內。施加堆載后,在坑邊管段荷載集度保持不變的情況下,隨著荷載分布寬度及長度的增大,基坑兩側圍護墻水平位移只發生了較小的變化。當施加10節管段的分布荷載后,鄰超載側圍護墻水平位移峰值從之前的10.87 mm逐漸增大至11.66 mm,增幅為7.3%,而另一側圍護墻水平位移峰值甚至略有減小,從之前的10.84 mm減小為10.76 mm,降幅0.7%。

3.3 結構內力分析

(1)圍護墻彎矩分析

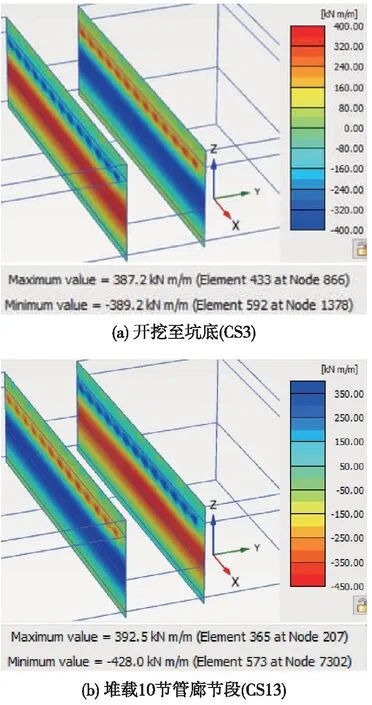

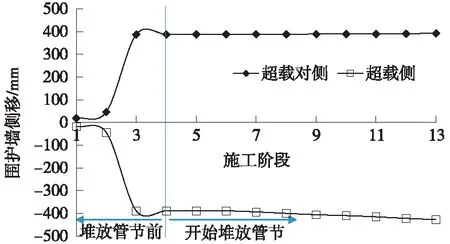

基坑開挖至坑底(CS3)和施加第10段管段荷載時(CS13),圍護墻彎矩分布見圖 8。各施工階段基坑超載側及對側圍護墻彎矩峰值變化曲線如圖9所示。

圖8 圍護墻彎矩云圖

圖9 圍護墻彎矩隨施工過程的變化曲線

由圖 8和圖 9可知,圍護墻彎矩隨管段堆載的變化規律與圍護墻水平位移變化規律相似。在堆載施加前,基坑開挖引起的圍護墻彎矩最大值在390 kN·m以內。施加堆載后,隨著荷載分布寬度及長度的增大,基坑兩側圍護墻彎矩只發生很微小的變化,當施加10節管段的分布荷載后,鄰超載側圍護墻負彎矩峰值從之前的389.2 kN·m逐漸增大至428.0 kN·m,增幅為10.0%,另一側圍護墻彎矩峰值變化幅度很小,從之前的387.3 kN·m增大為392.5 kN·m,增幅為1.3%。

(2)支撐內力分析

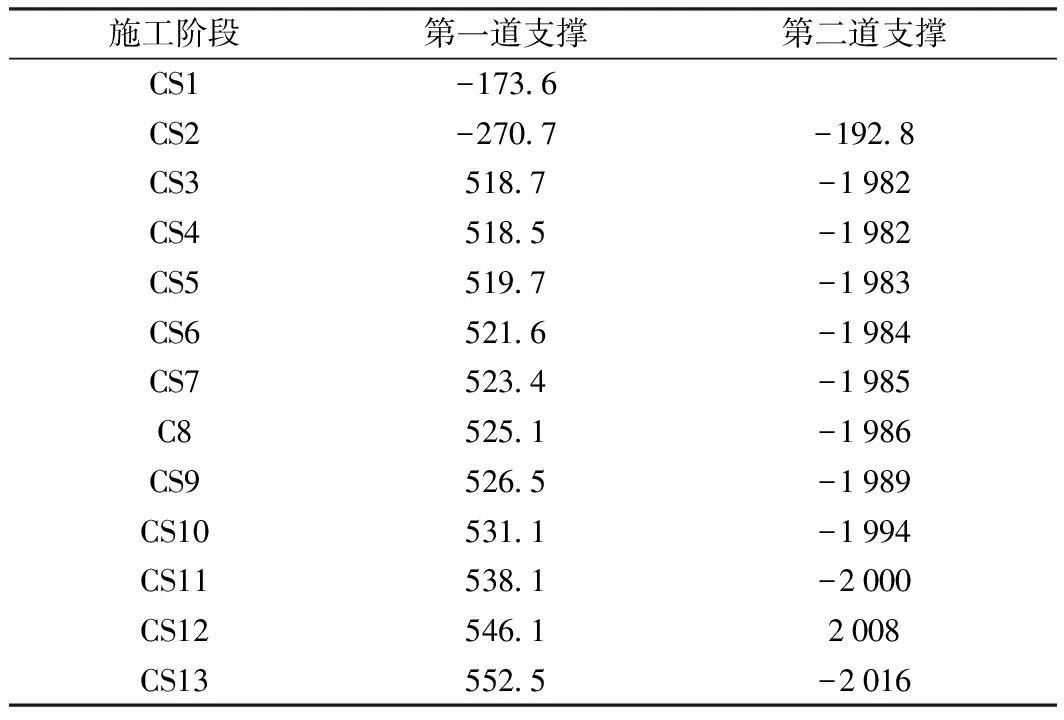

各施工階段的支撐軸力峰值見表3(受拉為正,受壓為負)。

表3 支撐軸力峰值 kN

從表3可以看出,當基坑開挖到坑底時,第一道支撐逐漸轉為受拉狀態(518.7 kN),第二道支撐處于受壓狀態(-1 982 kN)。施加堆載后,第一道支撐仍受拉,第二道支撐仍受壓,兩道支撐的軸力均略有增加,第一道支撐由堆載前的518.7 kN增至552.5 kN,增幅6.5%,第二道支撐軸壓力由堆載前的1 982 kN增至2 016 kN,增幅為1.7%。

總體來說,在當前的堆載集度及分布區域條件下,基坑受管段堆載的影響幅度不大。

4 現場監測數據分析

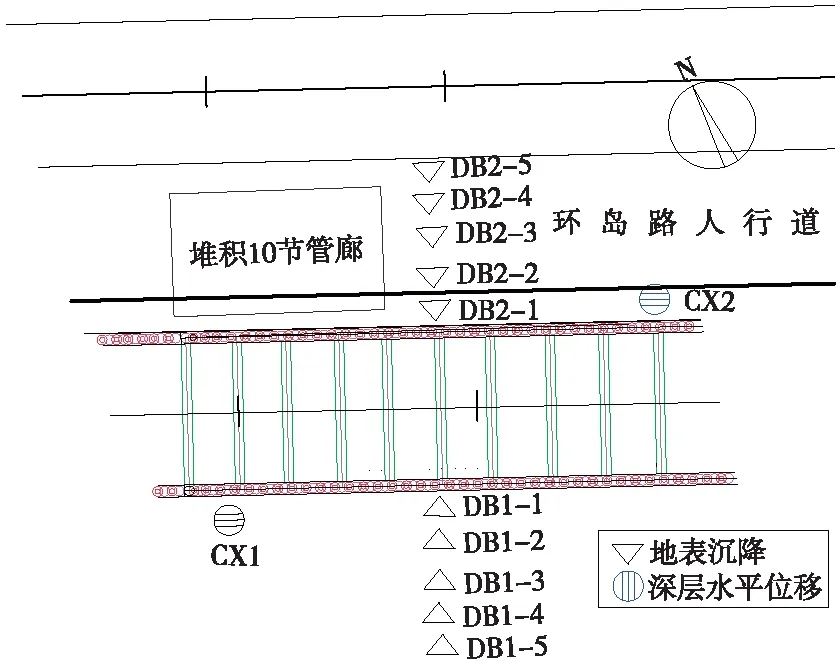

為觀察管廊基坑開挖過程中,基坑北側堆積的10節管段對基坑圍護結構及周邊地表的影響,選取里程號為GA6+670~GA6+710的區間段展開實測分析,監測平面見圖10。

圖10 測點平面

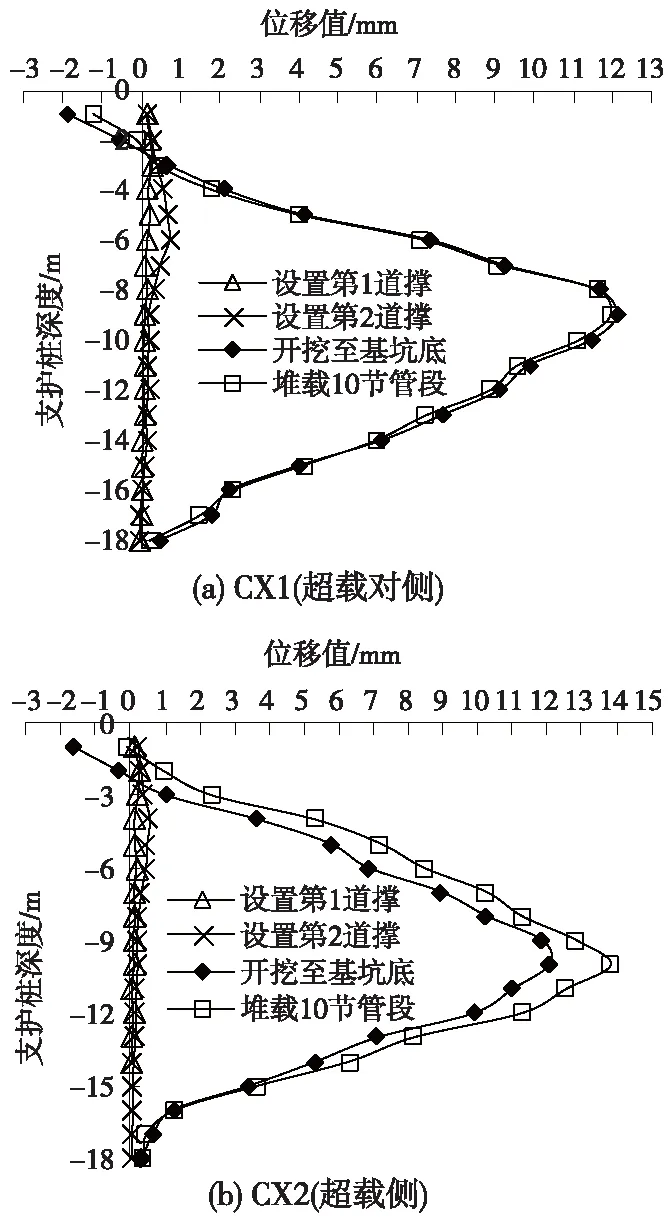

4.1 圍護墻深層水平位移數據分析

CX1、CX2的變化曲線見圖11。

圖11 支護樁深層水平位移監測曲線

從圖 11可知,超載側及對側支護樁深層水平位移均呈現隨開挖深度加大而增加的變形規律,開挖至基底后的側移形態表現為“△”狀,峰值出現在9~10 m位置,位于基底附近。這主要是因為樁底嵌固在強度較高的中微風化花崗巖中,提供了足夠的支撐所致。在堆載10節管段后,超載對側的位移峰值從12.1 mm減少至11.9 mm,降幅約1.6%,而超載側則從12.0 mm增加到13.5 mm,增幅約12%,與數值模擬結果的趨勢和大小基本相符。超載對側圍護墻側移峰值略有減小,而超載側位移峰值則發生一定的增幅。由此可見,在坑邊堆載10節管段后,對超載側圍護墻影響不大,而超載對側則基本無變化。

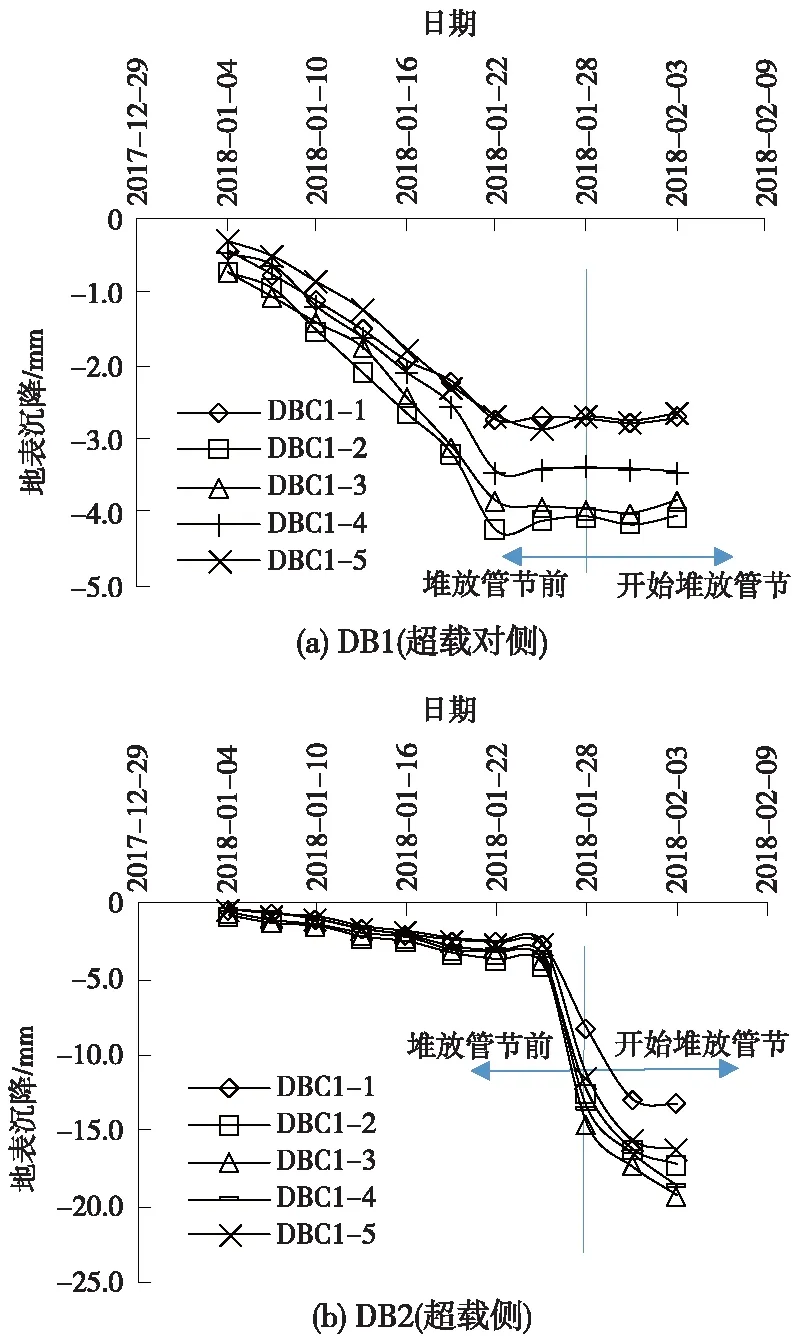

4.2 地表沉降數據分析

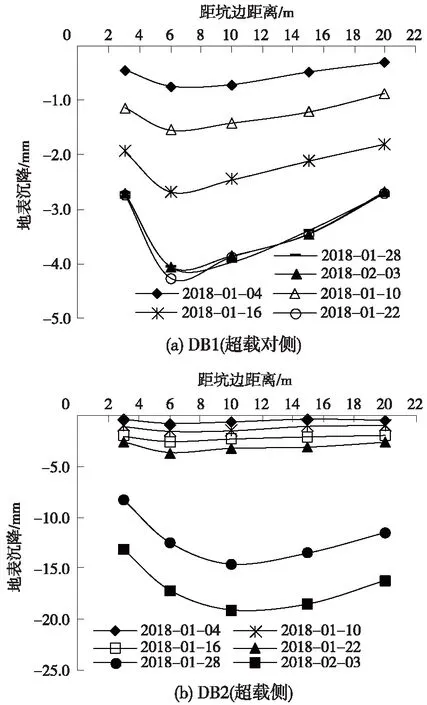

DBC1和DBC2的變化曲線見圖 12。

圖12 地表沉降隨時間變化曲線

由圖 12可以看出,超載對側(DB1)變化曲線隨時間逐漸增大,而后趨于穩定,在堆載10節管段后,沉降峰值從4.3 mm減少至4.1 mm;然而超載側的沉降速率則急劇加快,沉降峰值從3.7 mm增加到19.2 mm。由此可見,在坑邊堆載10節管段后,超載側的地表沉降量在管段堆積荷載的作用下急劇增大。

地表沉降監測剖面DB1和DB2隨坑邊距離變化的地表沉降監測曲線如圖 13所示。

圖13 地表沉降隨距離變化曲線

由圖13可知,管段堆載前,沉降峰值均在距坑邊約6 m處。堆載10節管段后,超載對側沉降極值出現的位置不變,超載沉降峰值則移至距坑邊約10 m處。由此可見,堆載10節管段后,超載側沉降極值出現的位置與管段堆積位置聯系緊密。

5 結論及建議

以平潭綜合管廊某區間段預制拼裝管廊基坑工程為例,通過有限元法建立三維數值模型,計算分析堆載預制管廊節段于坑邊時的(不同超載工況下)地層沉降規律、圍護結構變形及受力響應特征,并結合現場實測進行分析,結果表明:

(1)施加管段堆載后,在坑邊管段荷載集度保持不變的情況下,隨著荷載分布寬度及長度的增大,圍護墻側移、彎矩及支撐軸力的變化幅度較小。堆放10節管段引起超載側的圍護墻側移增幅約為7.3%,圍護墻彎矩極值增幅約為10%,第一道支撐軸力增幅為6.5%,但其軸力值較小,第二道支撐軸力值較大,但增幅僅為1.7%,超載對側則基本沒有影響。

(2)管段堆載對超載側地表沉降影響顯著,地表沉降極值隨堆載面積的增加而急劇增大。以平鋪堆放10節管段為例,地表沉降極值增幅明顯,超載對側則基本沒有影響,可見地表沉降與管段堆載具有明顯的關聯性。

(3)監測數據表明,管廊基坑支護樁深層水平位移形態主要呈近似“△”狀,堆放10節管段后,變化幅度較小,超載側位移極值從12.0 mm增加至13.5 mm,超載對側則從12.1 mm減少至11.9 mm;地表沉降形態呈現“漏斗”狀的特點;在堆載引起的附加應力作用下,超載側地表沉降量急劇增大,沉降峰值從-3.7 mm增加到-19.2 mm,沉降極值也分布至堆載區域,與數值模擬計算結果相近。總體上,管廊周邊地表沉降處于允許范圍,綜合管廊基坑處于安全穩定的狀態。