戈雅與疾病

金瑩

在愛爾蘭國家美術館的二樓,有一幅戈雅(Francisco José de Goya y Lucientes,1746-1828)的畫作,名為《夢》(El Sue?o)。睡夢中的女孩飄浮在畫面上,四周的背景很暗,扎在發尾和腰間的金色絲帶格外耀眼。女孩的臉轉向側面,灑在她胸前的光線和褪去一半的薄薄外衣,戈雅用明暗筆觸營造出一起一伏的呼吸。駐足觀看,很難不被吸引,觀者似乎是在偷窺她的夢境和睡姿。屏氣凝神地站在畫前感受《夢》所要傳達的信息,既有一種難以言說的靜謐和美,又有一種無法預料的危險和不平靜。這是怎樣的夢境?安靜的、沉溺的、面向希望的,抑或是不確定的、窒息的、無聲的。該畫在一九六九年由愛爾蘭國家美術館借助蕭伯納基金的力量收為館藏,其繪制年代是在戈雅得病耳聾之后。一七九二年至一七九三年之間,戈雅經歷了一場突如其來的大病,這場病使他最終完全喪失了聽力。

《夢》(El Sue?o)

一

對于戈雅的耳聾是由何種疾病造成的,學界一直以來都沒有定論,他的疾病也是兩百多年來醫學界孜孜不倦探討的一個課題。在深入研究的過程中,大家紛紛大膽假設他患有多種疾病的可能性。對戈雅疾病的推測大致分成四個類別:第一類是傳染性疾病,包括梅毒、瘧疾、黃熱病等;第二類是血管系統疾病,如動脈硬化;第三類是中毒,如水銀、金雞納、白色顏料等引起的中毒;第四類是炎癥和免疫系統疾病,除了風濕和腦膜炎之外,還有兩種綜合征榜上有名,柯根綜合征(Cogan syndrome,即耳蝸前庭綜合征)和蘇薩克氏綜合征(Susac?s syndrome)。后者是極其罕見的一種病癥,近年來出現了藝術工作者患有此病的新案例,也引起了醫生們的興趣。馬德里生物醫學研究所的醫生卡斯特洛(C. Guijarro-Castro)在二○一三年發表的論文中指出,根據戈雅與朋友的通信中所描述的行為習慣和病程行進狀況,戈雅最有可能患上的正是蘇薩克氏綜合征—一種視網膜耳蝸腦血管病變的自身免疫系統疾病,患者常伴有劇烈頭痛、畏光、視力和聽力的平行受損等癥狀。但這一結論尚未獲得公認。

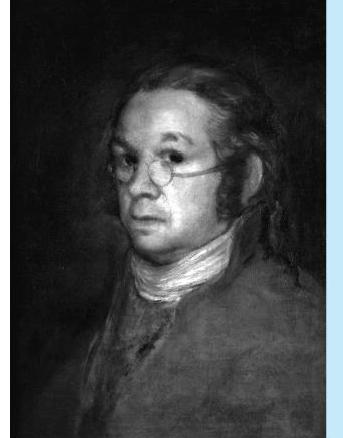

戈雅自畫像

的確,人類歷史上尚未解決的疑難雜癥數不勝數,戈雅看起來得的也不止一種病,很可能是在對一種疾病“以毒攻毒”的治療過程中一次又一次地推進了多種病程的發展。對戈雅來說,疾病即人生。一七九二年十一月,戈雅在塞維利亞病倒了,出現眩暈、視力問題以及右臂麻木等癥狀,隨后他心情抑郁,體重銳減。他在友人馬丁內斯(Sebastián Martínez)位于加的斯(Cádiz)的家中療養。一七九三年一月十七日,在寫給好友馬丁·薩帕特爾(Martín Zapater)的信里,戈雅描述了自己的“失序”狀態,好友則在回信中暗示這是否是其“無序”的生活所帶來的疾病(指性病)。戈雅年少時盡情追逐男歡女愛,據說因此而受懲罰,并被逐出教會。他的妻子何塞芙(Maria Joseph Bayeu)懷孕二十次,流產十四次,生下的六個孩子中只有一個兒子活到成年,為戈雅續下DNA的片段。戈雅患有梅毒,鑒于他和妻子的親密關系,何塞芙不可幸免地傳染上了同一疾病,而這也是導致她頻繁流產和產子夭折的真正原因。

戈雅的妻子何塞芙是西班牙卡洛斯三世時期的宮廷畫家巴約(Francisco Bayeu y Subías,1734-1795)的妹妹,巴約和戈雅的家庭一樣,都是薩拉戈薩的鍍金匠出身。一七三六年,戈雅的父母在薩拉戈薩結婚,在他們生育的六個孩子中,戈雅排行第四。戈雅雖然出生在薩拉戈薩近郊的福恩特德斯(Fuendetodos),但他的學習生活都在薩拉戈薩進行。薩拉戈薩作為西班牙阿拉貢大區的首府,一直以來都是伊比利亞半島上的重要城市,它是巴塞羅那、馬德里、塞維利亞之間的貿易通道,距離這幾座城市都是三百公里。駕車行駛在伊比利亞半島上,所見最多的風景是小山丘和成片的橄欖樹,而從巴塞羅那向薩拉戈薩行進,則是從風光旖旎的地中海到了陽光下滿眼的風車發電機陣。薩拉戈薩被稱為西班牙的風口,也是西班牙的水資源戰略要地。

從張承志到崛田善衛,他們都為西班牙所著迷,因為那里是一個地層鮮明的“考古遺址”,至少有古羅馬時代、伊斯蘭時代、天主教時代的三重地層,而且紋理清晰,接續分明。薩拉戈薩就是一個典型的代表。薩拉戈薩所在之地,早先是伊比利亞民族定居的薩爾杜巴(Salduba),意思是“羊的渡口”。公元前一世紀末,羅馬人征服此地,作為奧古斯都的屬地,稱其為“凱撒奧古斯都的榮譽”(Ceasarea Augusta)。隨后這里又經歷了摩爾人的入侵。一一一八年,薩拉戈薩由阿拉貢國王阿方索一世從摩爾人手中收復,并宣布為阿拉貢王國的首都。一四六九年,阿拉貢國王費爾南多二世與卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世聯姻,開啟了天主教雙王時代。隨后,兩人收復了摩爾人在伊比利亞半島的最后一個據點格拉納達,離開阿爾罕布拉宮的摩爾人流下了最后一滴眼淚,西班牙則開啟了帝國的全盛時代。今日西班牙國旗盾徽圖上的城堡、條紋與石榴分別代表著卡斯蒂利亞、阿拉貢和格拉納達。也是這一對國王夫妻,后來贊助了哥倫布的大航海事業。

學者們認為戈雅非常清楚自己的風流疾病對家庭傳宗接代所造成的不可逆的傷害,為了補償,他對唯一的兒子哈維爾(Javier)傾注了多倍的愛。戈雅在與好友薩帕特爾的通信中經常提到哈維爾,說他是如何美麗可愛,又是如何多病易感。一旦羸弱的哈維爾生病了,戈雅總是會在信中和薩帕特爾提起,字里行間流露出憐愛和擔憂。戈雅與薩帕特爾的通信也成了醫學界研究戈雅疾病的另類檔案。兩人之間存世的通信共計一百四十七封,西班牙普拉多博物館(Pardo Museum)收藏了其中的一百一十八封。薩帕特爾年少時便與戈雅成為好友,因為繼承了家族產業加上他本人經營有道,薩帕特爾成了一名有聲望的商人。他在一七八九年被西班牙國王卡洛斯四世封為阿拉貢貴族。他本人熱愛藝術,長期以來在財力上支持薩拉戈薩的圣路易斯皇家藝術學院。戈雅與薩帕特爾之間的通信都是在日常環境中記錄下來的,探討繪畫的內容很少,除了記述家庭、孩子和他們的共同愛好—狩獵、金錢的使用(比如投資、購置高檔的衣物)外,還有很多對疾病的討論,無論是嚴重的還是輕度的,戈雅都在信中記述下自己的病癥,這些也成為醫學專家分析的對象。

梅毒早期的主要表現除了生殖器潰瘍外,還有身體表皮的癰腫和潰爛,會嚴重影響人的形象,特別是對于那些擁有良好社會地位和大筆財富的人來說,簡直忍無可忍。在尚未發明抗生素的年代,歐洲大陸上的人們用水銀療法來對抗梅毒,直接貼水銀膏藥或蒸水銀桑拿,這種有毒性的療法令不少人還沒等到治愈就先中毒身亡了,因水銀中毒而引發神經系統的損傷并影響聽力也不奇怪。而當梅毒感染的第一階段過去,皮膚不再潰腫時,有的人也許痊愈了,有的人則進入了感染加重后的第二階段,俗稱“神經梅毒”(neurosyphilis)。病毒侵蝕患者的大腦和中樞神經,累及腦膜、脊髓等,偏癱、共濟失調、行進性癡呆都有可能出現。戈雅的各種身體失衡、眩暈、頭痛等癥狀,與之有許多相似性。戈雅還曾患有瘧疾,治療這種疾病需要服用金雞納樹皮,這也是一種會導致耳聾的有毒植物。有趣的是,奧地利醫生賈雷格(Julius Wagner-Jauregg)執著于發熱療法對神經梅毒的抑制作用,經過多次實驗,他最終采用誘發瘧疾致高燒來治療和緩解神經梅毒,再通過服用金雞納來終止瘧疾。他還因這一療法在青霉素被發現的前一年(1927)摘得了諾貝爾獎。雖然這是戈雅去世近一百年后的事情,其中環環相扣的巧合還是讓人腦洞大開,興致勃勃。梅毒會帶來皮膚病痛和風濕,風濕也是戈雅記錄在案的一種疾病。晚年的戈雅請求自我流放,他所到的波爾多的普隆比耶爾 (Plombières)便是歐洲治療皮膚頑疾和緩解風濕的一處優良溫泉。

二

傳記作家喜歡將戈雅的繪畫生涯分成兩個時間段,以他得病喪失聽力為界,第一階段似乎滿是喜悅與光明,第二階段則只剩恐懼和鬼魅。那么耳聾是否對戈雅的繪畫風格產生了影響?一部分學者認為沒有太大影響,或者說耳聾并不是完全扭轉戈雅繪畫風格的分界線。在戈雅耳聾之前的作品里,也有噩夢的形式、悲劇的元素和黑暗的曲調。一直以來,拒斥“美”是西班牙文化的一種特征。從西方美學史上看,美的概念總是與形式相關,將美定義為一系列必須遵守的模型,古希臘羅馬的雕塑便是其中典型。西班牙的藝術家們則從“負面的價值”中得到審美的愉悅,他們認為美并不是藝術的全部,對理想“美”的追逐會遠離真實,使所描繪的對象失去鮮明個性而僵化成粗淺、平凡和陳腐的代表。

文藝復興時期很少有西班牙畫家去意大利旅行或學習,可是到了戈雅的時代則出現了變化。一九九三年十月,普拉多博物館購入了戈雅的意大利素描本(又稱“意大利筆記本”),原本以為這本筆記本已消亡在柏林的戰事里,它的再發現滿足了公眾和學界對戈雅的好奇心。一七七一年,戈雅在意大利購買了這本筆記本。對當時的畫家來說,能擁有一本制作精良、紙張優異的意大利產素描本是一種時髦。普拉多博物館認為,戈雅的意大利筆記本屬于“藝術家筆記本”的范疇,是解密藝術家的創造性的關鍵詞。從中可以看到他是如何繪畫和構思的,他對意大利印象如何,他主要關心的問題是什么。戈雅聲稱他到過的城市可以列很長的清單,手寫的筆記記錄了那些意大利城市的名字,除了羅馬、威尼斯和佛羅倫薩等藝術重鎮,他在熱那亞、博洛尼亞、帕爾馬等地都逗留過,也曾經過都靈、米蘭等重要中心。他從羅馬的雕塑中學習人體解剖和完美造型,受古典繪畫的啟發讀懂衣物在呈現美時的多樣性,以及揣摩人物表情和面孔所承載的信息。筆記本中保留了戈雅最早的一批畫作,包括他從意大利返回西班牙后不久所作繪畫的草稿和一些準備工作。筆記本里的一些素描,后來還出現在了他著名的版畫集《狂想曲》(Los Caprichos,也稱《奇想集》)里。

這本筆記本記錄的時間并不止于戈雅在意大利的時光。回到西班牙后戈雅繼續使用這本筆記本,里面還記錄有一七七六年前后戈雅寫給門格斯(Anton Raphael Mengs)的信件。十八世紀的西班牙藝術受到來自歐洲主流藝術的影響,卡洛斯三世國王引入德意志畫家門格斯作為宮廷畫師。門格斯在西班牙創作了大量作品,培養了一批年輕藝術家。戈雅的妻兄巴約正是門格斯的學生之一。他們的肖像畫特征是將所繪者穿戴的服飾、背景里昂貴的家具布置一同凸顯,烘托出所繪者的貴族氣質。巴約被當時的同行們認為是西班牙最好的畫家。戈雅年少時曾跟隨巴約學畫。一七六三年,在門格斯的召喚下,巴約參與王宮的裝潢,并開始擔任門格斯的助手,戈雅隨巴約一起去了馬德里,也在門格斯的門下學習。一直以來,巴約都是門格斯忠實的追隨者,從圣巴巴拉皇家掛毯廠到費爾南多皇家美術學院,依靠門格斯的引薦和自身實力,巴約成了重要的管理者。一七七七年門格斯去羅馬之后,巴約更是理所當然地在各項職務上成為他的繼任者。不可否認的是,戈雅與巴約的關系很像巴約與門格斯的關系,一七七三年七月,戈雅和何塞芙結為夫婦,兩人的關系升格為家人。不過,兩人在繪畫才能上的競爭和繪畫理念上的差別使得彼此之間的關系相當微妙。作為兄長和上級,巴約總是對戈雅進行著種種設計和安排。戈雅從意大利返回西班牙后,獲得的第一份固定工作—圣巴巴拉皇家掛毯廠的圖稿設計師—也是來自巴約的舉薦。一七七六年,巴約參與并監管家鄉皮拉爾大教堂的穹頂濕壁畫繪制工程,戈雅也被安排了一些任務。皮拉爾大教堂是薩拉戈薩的標志,直譯為柱子教堂,據說在西班牙內戰時期,有三顆炮彈投在了教堂屋頂,卻都沒有爆炸,其中兩顆仍懸掛在教堂的柱子上。戈雅被指派為教堂的殉教者瑪利亞穹頂(Cupola Regina Martyrum)繪制濕壁畫。一七八一年教堂理事會拒絕接收他的畫作,理由是戈雅在人物繪制上出現了錯誤,以及畫作整體框架過于暗淡。他們要求巴約出面“監管”戈雅,并為他擔保,卻遭到了巴約的拒絕。為此戈雅和巴約之間鬧翻,并造成了此后長年的隔閡,原本巴約答應他的一些工作承諾也化為白紙一張。事實上,戈雅對門格斯的繪畫風格從未予以肯定,盡管他十分享受門格斯的名聲帶給他的間接好處。戈雅的肖像畫背景通常很暗,在描繪人物穿著的同時更著力于人物的微表情,哪怕是抽搐的臉部肌肉,微微張開的嘴角,或入神或曖昧或不知所思的瞳孔。這些都與門格斯的肖像畫繪制風格截然不同。戈雅只承認自己有三位老師:委拉斯開茲、倫勃朗和大自然。在今日的皮拉爾大教堂,戈雅于一七七二年完成的位于圣母小禮拜堂前的穹頂壁畫赫然在目,成為游客們爭相觀賞的內容。據教堂介紹,這是戈雅從意大利學成歸來時在薩拉戈薩完成的第一幅重要作品。教堂主建筑所在地的薩拉戈薩皮拉爾廣場上有一座戈雅的雕像,身后是他的博物館和禮品商店。

相比于淡化耳聾對戈雅繪畫風格的影響,人們似乎更熱衷于斷定這一人生突發事件是戈雅藝術生涯的轉折點。西班牙藝術史學家拉恩福特將戈雅的失聰定義為其藝術創作的有利因素,假如他沒有在一七九二年遭遇這一個人健康方面的重大危機,假如耳聾沒有把他從歡愉的世界中拽出來,他是不會找到自己的。失聰后的戈雅聽不見周圍的嘈雜,也不用再去聽那些會使他陷于誘惑的聲音。他被迫與世隔絕,面對自己。疾病無法治愈的苦楚或者對治愈疾病的期望改變了他的內心世界,目睹他眼前那個躁動不安的世界,他捕捉到了那些還沒有被表達出來的時代焦慮和需求,并且直面它們。一直以來,藝術家都不是被動地解釋他的時代的人。戈雅的疾病催促他更加尖利、敏銳地貼近生活,把自己看到的和感受到的畫下來,而且越快越好,因為他覺得死亡正在臨近。不容否定的事實是,耳聾之后的戈雅迎來了職業生涯的巔峰。

一七九四年三月,戈雅寫信給好友薩帕特爾說:“我焦慮不安,自己都無法忍受,我努力使自己冷靜下來,去拿筆給你寫信,可提起筆我發現自己已經累了。”但是戈雅并沒有放棄,一個月之后,他回到馬德里,這時他已完全失去聽力。十八世紀,耳聾會令人遭遇社會隔離。一七九四年三月時,皇家掛毯廠的負責人就在四處散播流言,說戈雅已經喪失了繪畫能力。戈雅知道聲望對畫家來說比財富和權力更寶貴。為了維持自己的聲望,當戈雅能行走時,便竭盡所能要讓馬德里藝術圈里的人知道他作為畫家的技能并沒有喪失。戈雅寫信給皇家美術學院的院長波爾那多(Bernardo de Iriarte),表示自己愿意承擔更多的繪畫訂單,甚至包括那些尺寸很小并不帶有很大裝飾性意義的畫作。

同時,戈雅追求更加遵從自己內心、更有自由度的工作。一七九五年對戈雅來說是個重要的時間點。那年八月,妻兄巴約去世,那股讓他隱隱有些窒息的力量消失了。戈雅早在一七九○年就出現了身體不適的癥狀,力不從心的他開始推脫掛毯廠主任的命令,打算不再承擔為皇家掛毯廠進行圖稿設計的工作。巴約得知后,介入其中,以威脅減薪的方式使戈雅屈服(掛毯廠的年薪為8000里爾)。但是戈雅最終還是只完成了原定工作中的六張,這組原本十三張的掛毯系列是為國王的辦公室設計的,也成了他在掛毯廠的最后作品。一七九二年戈雅簽約費爾南多皇家美術學院,教授藝術課程。當時他就提出要追求“繪畫研究中的自由”,并將這一自由定義為“神圣的科學”。因為耳聾,戈雅聽不到學生的提問,所以他決定不再帶學生和上課。

一七九五年,戈雅恢復了肖像畫定制的工作,他的地位逐步抬升,擔任了皇家美術學院的院長,并在一七九九年晉升為首席宮廷畫師(1789年成為宮廷畫師)。戈雅產出的畫作中,肖像畫在當代最受欣賞,無論是站立或坐著、全身或半身的肖像,人物均處于暗色的背景中,并忠誠地捕捉了描繪對象的表情。繪畫的一個決定性因素是贊助,在西班牙主要指教會和宮廷兩個系統。西班牙宮廷中的王室成員和貴族一直都青睞肖像畫。也是在一七九五年,戈雅和瑪利亞·路易莎王后(Luisa María Teresa Ana)的寵臣曼努埃爾·德·戈多伊(Manuel de Godoy,1792-1798、1801-1808兩度擔任西班牙首相)走得很近。戈多伊是定制兩幅瑪哈畫作的人(《裸體的瑪哈》和《著衣的瑪哈》),根據普拉多博物館的官方介紹,繪畫中瑪哈的模特便是戈多伊的情人圖朵(Pepita Tudó)。戈雅在寫給好友薩帕特爾的信里說,貴族們為他瘋狂,都爭相定制肖像畫。戈雅的資產和賺錢能力大大提升,他開始置換房產,他的舊房子則賣給了戈多伊。戈雅畫筆下的路易莎王后有一種掩飾不住的未老先衰和蠻橫無知,相信觀畫者都有同感,可王后卻一直堅稱戈雅給她繪制的肖像是最真切和最好的,除了解釋為“皇帝的新裝”效應,也可見王后是多么癡迷于戈雅。戈雅三十七歲時才開始進行肖像畫的創作,而他最早的肖像畫是應國王卡洛斯三世的弟弟路易斯(Luis Antonio Jaime of Spain)的要求,為其女兒特蕾莎(María Teresa de Borbón)所作(Portait of Maria Teresa de Borbón y Vallabriga,1783)。看得出戈雅十分喜歡這個小女孩,畫中的她可愛而高貴。多年以后,小女孩長大成人,她的第二個婚姻對象便是戈多伊這一臭名昭著的寵臣。一八○八年三月拿破侖軍隊侵入西班牙時,戈多伊曾試圖勸卡洛斯四世出逃美洲殖民地,而特蕾莎對西班牙獨立的支持為她贏得了愛戴。戈雅擁有超然的政治觀,他將有權有勢的貴族都當成自己的資助者,即使委托的雇主之間處于敵對狀態。他為西班牙的三位國王作過畫,卡洛斯三世、卡洛斯四世和費爾南多七世。法國占領西班牙期間,他還為拿破侖兄長、曾任西班牙國王的約瑟夫·波拿巴繪畫,同時他也為在滑鐵盧戰役中打敗拿破侖的英國惠靈頓公爵繪制肖像畫。

還是在一七九五年,戈雅與他的贊助人阿爾巴公爵夫人(Maria Teresa Cayetana de Silva)陷入了甜蜜的情事。這使戈雅進入了快樂的精神狀態,也為他帶來了旺盛的創作欲望。普拉多博物館的官方網站在戈雅簡介部分提及戈雅滿懷深情地陷入了對阿爾巴公爵夫人的愛戀,但表示關于兩人是否相戀并沒有“實錘”。戈雅有兩幅著名的阿爾巴公爵夫人畫像,一張著白裙系著紅色腰帶;另一張著黑裙,披著黑頭紗,手指上戴著兩只分別刻著“阿爾巴”和“戈雅”的戒指,手指向地面的字“唯有戈雅”。黑裙那張是戈雅的私藏,據說阿爾巴公爵夫人本人并不知有此畫,這讓她的家人和后代憤懣不已。阿爾巴家族無論門第還是經濟實力,都是堪與王室匹敵的名門望族。阿爾巴公爵夫人十二歲結婚,她美麗、與眾不同,而且脾氣壞。戈雅為她繪制的畫像尤其凸顯了服飾的精致、神情的高貴,以及表情和身段細部掩藏不住的性感和戈雅眼中的欲望之火。二○一九年是普拉多博物館開館二百周年,作為這一盛事不可缺少的戈雅板塊里展出了一本繪制于一七九四年至一七九五年間的素描本,名為“桑盧卡爾素描本”(Sanlúcar Sketchbook)。一直以來大家都認為一七九六年至一七九七年間,戈雅大部分時間待在安達盧西亞,因為桑盧卡爾有阿爾巴公爵夫人的居所。這本素描本讓我們看到他們開始相處的時間更加提前。可惜素描本只剩下九頁,其中一張是《梳發的年輕女子》,畫面中女子面孔傾斜看著床上的男子,十分親密。稍有些眼力的都可以看出這對男女是誰。從戈雅筆下的畫作來看,他對阿爾巴公爵夫人想必是在熱戀和失戀間搖擺的。愛她時,畫上的她是超乎理想的,恨她時,則將其妖魔化,于是也有夫人與其他女性扭打在一起的油畫(The Duchess of Alba and La Beata,1795)以及她被三個巫師托舉著飛上天的版畫(《狂想曲》61,Volaverunt,1799)。阿爾巴公爵夫人在四十歲時驟然去世。

三

一八一九年至一八二○年期間,戈雅再次重病。當時他已經搬到馬德里郊外的“聾人之居”(Quinta del Sordo),這并不是戈雅給這個住處起的名字,而是同為聾者的前任居住者所為。當時陪伴戈雅左右的佐利婭(Leocadia Zorrilla)是他兒媳婦的表妹,她十七歲時(1805)與戈雅相遇。一八一二年,戈雅的妻子何塞芙去世,三年后佐利婭和她的兩個孩子便住進了畫家家里照顧他并為他處理家務。雖然戈雅的朋友們認為佐利婭就是戈雅的伴侶并為他生下了女兒,普拉多博物館則沒有官方說法。這一時期,被病魔纏身的戈雅在“聾人之居”里創作了大量的黑暗系列畫作。對于這次重病的原因,學界仍無定論,但傾向于認為是黃熱病。一八二○年,戈雅創作了《與阿雷塔醫生的自畫像》(Self-portrait with Dr. Arrieta),畫作中的戈雅坐在床上,因為疾病而顯得相當虛弱,滿臉痛苦與疲憊。他抓著被套,向后傾倒的身軀被阿雷塔醫生的手臂支撐著。醫生右手托起一杯水,暗示幫助他服藥。這一時段,黃熱病在西班牙大爆發,戈雅的醫生阿雷塔恰是這方面的專家,他還在一八二○年前往北非研究疫情,似乎也成為戈雅染有此病的側面證據。這幅畫的創作是為了表達對阿雷塔醫生的感謝,生動地呈現了醫患之間的密切關系,這類主題在藝術家的創作中并不多見。躺在阿雷塔懷里的戈雅對醫生充滿了信任,這也是他第一次以尊重和滿懷感激之情來描繪醫者。在戈雅的《狂想曲》版畫集中,醫生有的被描繪成驢的形象,意指蠢笨和平庸,有的則被描繪成巫師的形象,意味著迷信和妖術。

皮拉爾大教堂

薩拉戈薩皮拉爾廣場上的戈雅雕像

在阿雷塔醫生的精心照顧下,戈雅的生命得到了延長。一八二四年,戈雅在波爾多去世,對于他的死因,又有各種致病說,膀胱疾病、會陰腫瘤、骨癌、中風等。對于戈雅所患的疾病至今無法定論,他不可避免地患上了他所處時代那些普遍的疾病,也得了一些特別的疾病。據說他的尸骨遺失,遺物在一九○一年被運回馬德里,安葬于圣母百花教堂,而那里穹頂的濕壁畫正是他繪制的。

《著衣的瑪哈》(Clothed Maja)

戈雅的畫作也展現了與疾病相關的內容。戈雅的《狂想曲》是了解十八世紀晚期的一扇窗,是他對當時的罪惡、迷信以及所處時代的鞭笞。一七九八年完成,一七九九年開始售賣,但兩天之后,宗教裁判所便禁止了畫冊的流通,一千四百份印刷品是在畫家去世后才發行的。《狂想曲》中有一幅名為《齒獵》(A caza de dientes,1798)的畫作,描繪一名女子在晚間偷一具被絞死的尸體上的牙齒。在當時有一種迷信的說法,橫死的人的牙齒可以治療牙科疾病,而這幅畫所揭示的社會現象便是牙齒販賣的盛行。十八世紀末十九世紀初,有錢而缺牙的人愿意出高價獲得堅固完好的假牙,從死者身上取下牙齒裝到活人口中是一門好生意。在當時的歐洲,每一場大型戰役后都有一大堆等著獵牙的人,與其從病人和墳墓中的死人身上獲取替代牙,不如用死于炮火的健壯青年身上的牙齒。戰爭幫助填補了供應的短缺。后來的拿破侖戰爭到滑鐵盧戰役,都有規模空前的獵牙者跟在軍隊后面。滑鐵盧戰場供應的牙齒數量巨大,甚至被運送到了歐洲以外,這種假牙也被冠名為“滑鐵盧牙”。

“桑盧卡爾素描本”中的《梳發的年輕女子》(Young Woman Stroking Her Hair)

阿爾巴公爵夫人被三個巫師托舉著飛上天的版畫(Volaverunt)

醫學史家們認為戈雅的繪畫可以被用作醫學授課的演示材料。畫作《托美思的小拉撒洛》(Lazarillo de Tormes,1819)描述的是西班牙名著《小癩子》第一章中的場景。小癩子偷吃了香腸,并用一塊爛蘿卜冒充,想要欺騙盲人乞丐,不料盲人掰開他的嘴,將長鼻子伸進去聞。這幅畫所展現的畫面和醫生用手刮出白喉偽膜的方式一模一樣,因此經常被醫生用來示教。白喉是由白喉棒狀桿菌引起的上呼吸道感染,因在咽部鼻喉部迅速產生灰白色的偽膜而得名,腫脹的偽膜可引起氣道梗阻而窒息死亡。在沒有抗生素的時代,這種疾病曾在歐洲廣泛流行。對于新生兒來說,是一種具有相當隱蔽性的疾病,如果沒有及時通過喉部檢查發現,則很容易喪命。馬勒、德彪西以及馬克·吐溫的孩子都因患白喉而去世。

《與阿雷塔醫生的自畫像》(Self-portrait with Dr. Arrieta)

《理性沉睡,夢魘浮現》(The Sleep of Reason Produces Monsters)

戈雅雖然疾病纏身,可他卻是長壽的。在《狂想曲》系列中那一幅著名的畫作《理性沉睡,夢魘浮現》里,睡夢人的身后是貓頭鷹、蝙蝠、長著山羊頭的罪惡的飛行生物。這是一幅充滿爭議的繪畫,戈雅用一些怪誕恐怖的符號作為他的藝術語言。夢魘中的形象可以視作是我們的各種欲望,也可以理解為戈雅身上揮之不去的疾病。

西班牙哲學家奧爾特加說:“我就是我和我的境遇。”(Yo soy yo y mi circunstancia.)對戈雅而言,疾病便是他的境遇。當疾病不可避免地來臨時,它便成為生活的一部分。人類天生恐懼疾病,人類的歷史就是與疾病抗爭的歷史。疾病首先帶給人的危害是痛苦,而最大的威脅則是死亡。疾病作為人生一部分,甚至就是其世界本身。疾病對于個人來說,往往是關于他/她如何改變思維方式來面對近乎混亂的自身環境,在低落情緒中冷靜思考并生存下去的記錄。疾病使人更加深層次地體會了生命的寶貴、偉大和脆弱。畫家對疾病的感受更加敏銳和深刻。面對疾病和痛苦,生命力旺盛的藝術家總是能從內心深處感受到生命本身給人的震撼,于是從更深層思索人類存在的意義。

在普拉多美術館開館二百周年的紀念大展上,戈雅特展是以戈雅晚年畫作《我還在學習》中他自己標注的語句來命名的:“唯有我意志的力量長存”(solo la voluntad me sobra),畫中的老者披著長發,拄著拐杖,舉步維艱,卻正在前行。