高寒地區輸水渠道防凍優化設計研究

任弘宇, 王 灝

(青海九○六工程勘察設計院,青海 西寧 810001)

高寒地區土地在冬季長期處于冰凍狀態,輸水渠道受到低溫的影響出現破裂,襯砌遭到破壞的現象經常遇到,使得渠道在輸水過程造成淡水資源的大量流失,嚴重浪費水資源,因此,加強高寒地區輸水渠道防凍研究,了解其凍脹規律,進行合適的渠道防凍措施意義重大。

隨著輸水渠道凍脹破壞的出現,國內外眾多學者對于凍土破壞的研究逐漸增加,凍土學這一學科也得到快速的發展。國外很多國家使用鋼筋混凝土來代替普通的混凝土增加渠道的抗凍性能,但是造價較大。考慮到材料熱脹冷縮,我國采用可以允許一定的凍脹移動量的標準進行工程施工,得到一定推廣[1]。但是對于渠道凍脹規律和使用防凍材料或者水工設施等方面的研究依然是研究的方向。吳紫汪和馬巍等人[2]對寒冷地區凍土的蠕變特性和抗凍強度進行了相關研究,為后續研究提供參考。李寧[3]在前人的理論基礎上,提出了考慮土骨架與冰粒之間相互作用的有效應力機理。沙際德等人[4]采用大量物理試驗對材料的影響進行研究,為凍土本構模型和凍土建筑物的強度準則提供了依據。徐紹新[5]對寒冷季節時凍土建筑物實際承受凍脹力的主要影響因素和影響范圍進行了相關研究。李安國等人[6]在進行了大量模擬計算和渠道實際觀測,對渠道溫度變化進行了研究,提出了渠道凍深的計算方法。陳億忠[7]、姚東[8]、曾楚武[9]等人對渠道滲漏和設計過程中需要注意的問題進行了相關研究。

本文在前人的研究基礎上,通過物理試驗對高寒地區輸水渠道在寒冷季節時不同保溫層厚度作用下的溫度變化規律進行研究,并提出最佳保溫層厚度。

1 試驗布置

本文所研究輸水渠道所處環境常年溫度變化較大,屬于大陸性季風氣候,夏季溫度較高,春秋季節相對較短,冬季嚴寒且時間較長,寒暑溫差較大。平均每年的11月到第二年的3月溫度是零度以下,冬季最冷氣溫為-38.6℃、年平均氣溫為4.3℃。通過對該地近40 a氣溫進行統計,該地區歷年出現凍結現象的平均時間為128 d,其中凍結現象最長持續時間可達149 d,最短時間依然可持續108 d,時間相對較長。

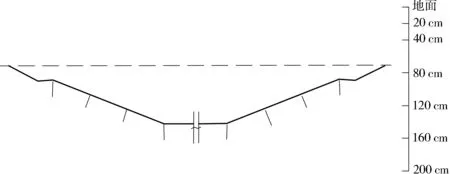

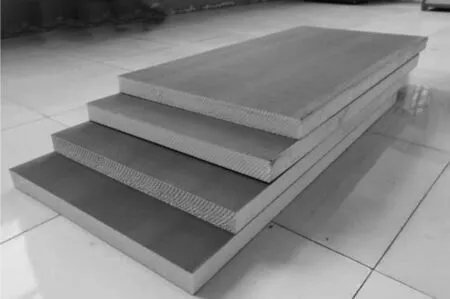

為研究保溫層厚度對渠道保溫效果的影響,設置6個研究工況,1個無保溫層處理作為初始對比工況,5個不同的保溫層厚度分別為:2 cm、4 cm、6 cm、8 cm、10 cm。對埋深分別為:0、20 cm、40 cm、80 cm、120 cm、160 cm、200 cm不同深度的溫度進行監測,具體布置見圖1。試驗采用的保溫材料為聚氨酯保溫材料(見圖2a)。

試驗土質以黏土為主,為了避免側向邊壁凍結的影響,在兩側使用6 cm厚的保溫板進行封閉,保證實驗的精確度。使用18B20溫度傳感器圖2b進行地溫的監測,該儀器的觀測精度誤差為±0.5℃。土體凍脹量以及凍土分層使用水準儀圖2c進行監測,3 d監測1次,保證數據可以及時有效進行采集。

在進行試驗前對試驗區的基土含水率進行觀察,封凍前在達到最大凍深前,使用人工取樣的方法進行取樣,對不同深度分層的土質含水量進行分析。邊坡凍脹量采用凍脹儀(圖2d)進行監測,以預設的固定樁作為基點,在基點位置安裝穩定作用的三腳架和基尺,從基尺處引基線至整個邊坡面,然后使用尺,測量引出的基線到渠道兩側襯砌面板的垂直距離,并將測量的數值作為基值,進行每次凍脹量的計算。

圖1 試驗測點布置示意

a 保溫板材料

b 溫度傳感器

c 水準儀

d 凍脹儀探頭

2 結果分析

2.1 土壤含水率分析

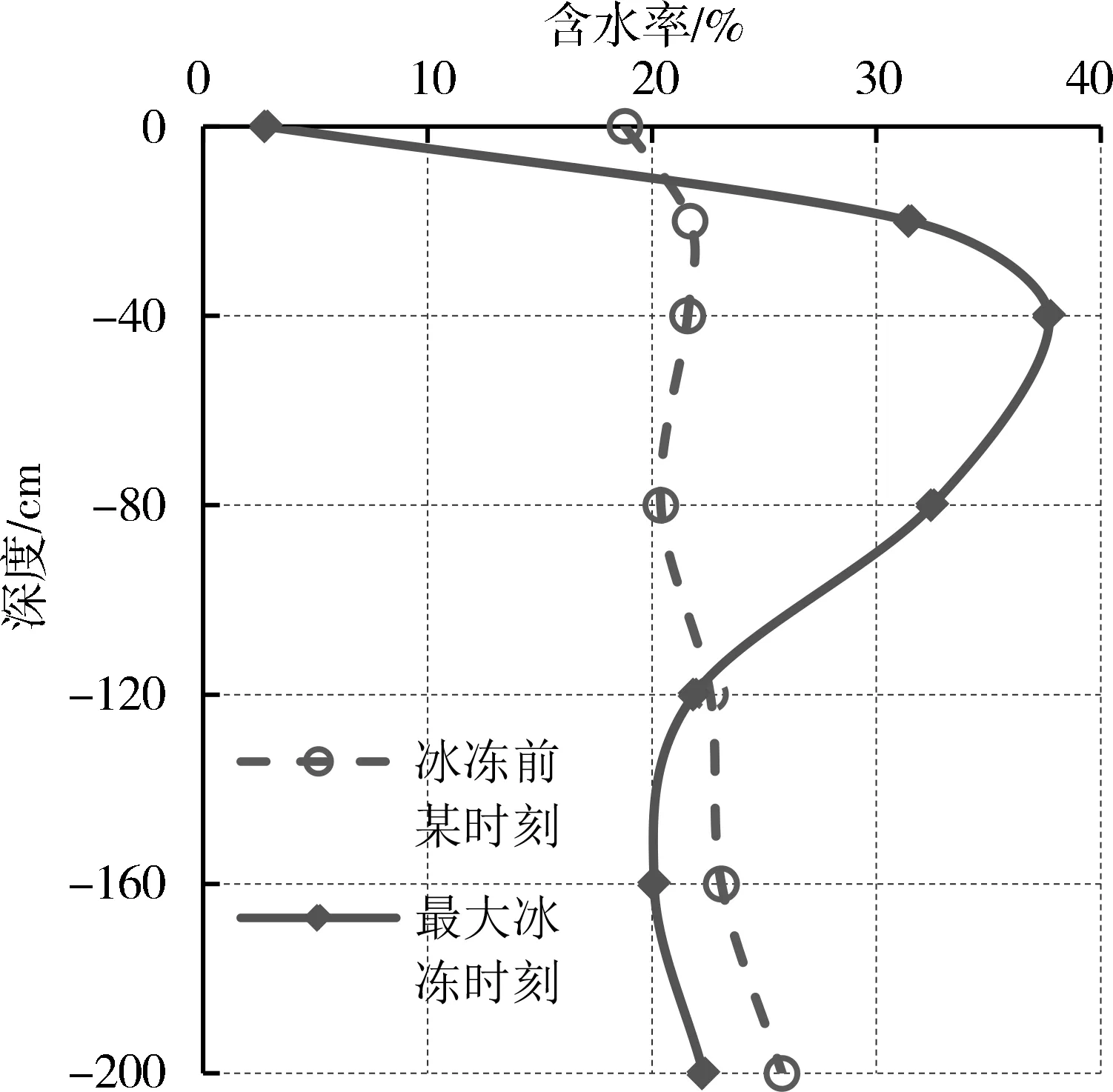

在進行試驗之前對土壤含水率進行基礎檢測,分別選取冰凍前和最大凍深兩個時刻土壤內含水率的分布情況進行分析(見圖3)。

圖3 不同時刻下層土體含水率示意

根據圖3可知,在經歷了一個冬季后土體內的含水率發生了變化幅度較大,因為下層土體水分在溫度變化時會向凍結鋒面移動,形成冰夾層進而導致該位置的土體體積變大,土體發生凍脹。在冰凍前土體的含水率深度相對較穩定,分布在18.8%~25.8%之間,含水率均值為21.3%。經歷凍脹影響,土體的含水率隨著深度的增加先增加后減小最后趨于穩定,分布范圍在2.8%~37.7%之間,含水率均值為29.2%。

不同位置的下層土層含水率見表1。最大凍深時地面的含水率最小,大小為2.8%;在40 cm深度時土體含水率最大,大小為37.7%;隨后隨著深度變化逐漸減小,在1.2 m深度時降到21.9%,然后隨著深度的增加趨于不變,最終穩定在22.3%。

表1 不同時刻各土層含水率 %

2.2 溫度分析

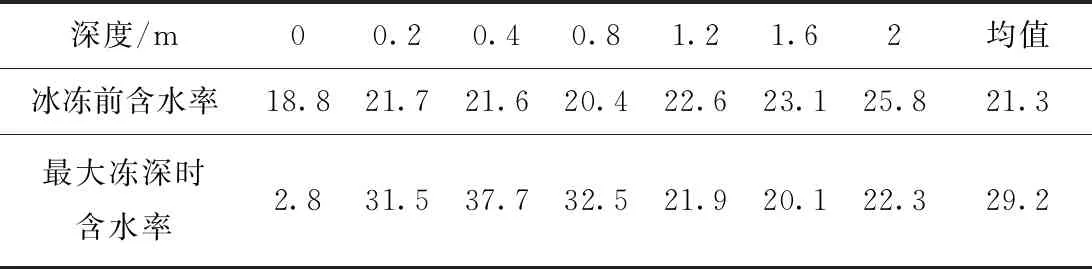

保溫板厚度分別為:0、2 cm、4 cm、6 cm、8 cm、10 cm 6種工況下不同深度的平均溫度見表2。

表2 不同深度平均低溫 ℃

根據表2可知,整體隨著測點深度的增加,監測點土體的溫度平均值逐漸升高,這是由于在地表溫度接近大氣溫度,隨著深度的增加土層隔熱效果逐漸體現。但是,實際中土層的隔熱效果不一定滿足需要,會出現凍脹破壞,因此,需要設置保溫層。在保溫層為2 cm時,地表溫度為-2.5℃,進一步觀察發現,當保溫層厚度較厚時地表溫度明顯降低。因為保溫層厚度較薄時下層的溫度可能傳遞地面,保溫層溫度較厚時地下土體的溫度無法傳遞到地面,地面溫度與大氣溫度接近。隨著保溫層厚度的增加,同一深度內地下土體的溫度逐漸升高,說明保溫板厚度對地下土體溫度的分布有影響。

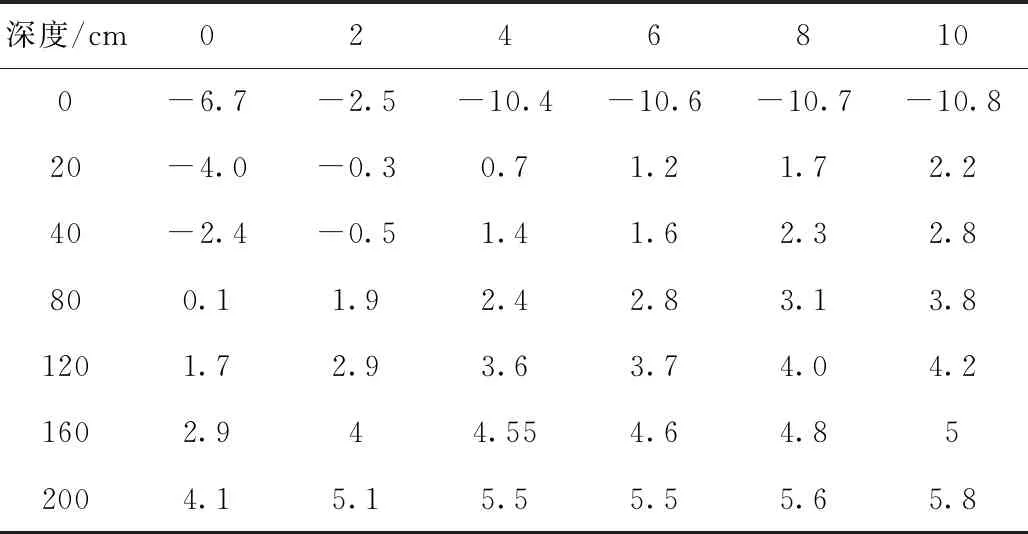

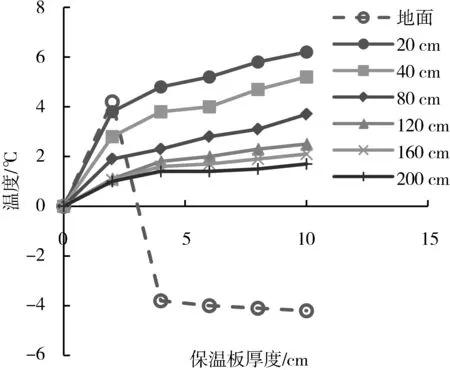

對不同保溫層厚度在不同深度位置對土體溫度提高的幅度進行分析(見圖4)。

圖4 不同厚度保溫板平均提高溫度曲線

根據圖4可知,在地面保溫層厚度為2 cm時地面溫度有提升,因為保溫層厚度較薄,有溫度從地下傳遞到地面。當保溫層厚度較大時,地下溫度無法傳遞到地面使得地面溫度降低,比沒有保溫層時地面的溫度還低,同時也說明了保溫層厚度對土體內部溫度的保護作用。隨著保溫層厚度的增加,地下土體溫度增加的幅度越來越大,同時土體的深度越靠近地面,增加的幅度就越明顯。這是因為靠近地面時土體溫度太低,保溫層的作用比較明顯;隨著深度的增加,土體溫度越來越高,同時距離保溫層的距離越來越遠,作用相對就沒有靠近地面時增加的幅度大。

2.3 凍結深度分析

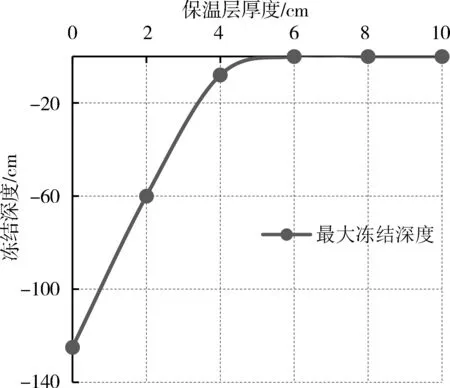

對不同保溫層厚度情況下,土體內的最大凍結深度進行分析(見圖5)。

圖5 不同保溫層厚度最大凍結深度變化曲線

根據圖5可知,隨著保溫層厚度的增加,土體的最大凍結深度先逐漸減小然后趨于穩定。保溫層厚度為0、2 cm、4 cm、6 cm、8 cm、10 cm時對應的凍結深度分別為:125 cm、60 cm、8 cm、0、0、0;凍結深度的消減率分別為:0、52%、93.6%、100%、100%、100%。

2.4 凍脹量分析

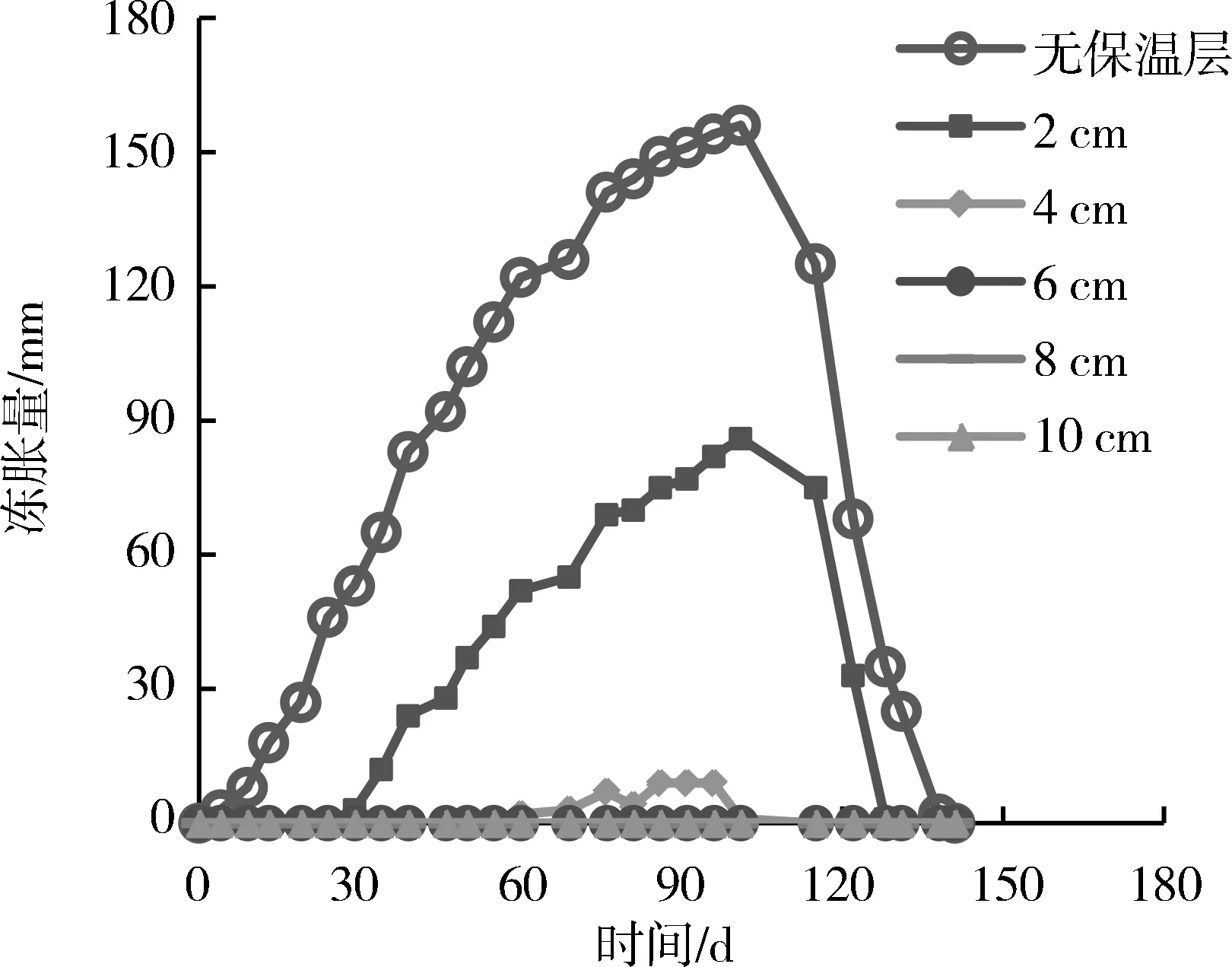

對保溫層厚度是0、2 cm、4 cm、6 cm、8 cm、10 cm時,土體的最大凍脹量,在長達141 d的觀測周期內隨時間變化曲線進行統計,分析其變化過程(見圖6)。

圖6 不同保溫板厚度最大凍脹量變化曲線

根據圖6可知,隨著時間的增加,土體的最大凍脹量出現先增加后逐漸減小的變化趨勢。不同保溫層厚度土體張量明顯有區別。隨著保溫層厚度的增加,凍脹出現時間逐漸靠后,消失時間逐漸提前。保溫層厚度為0、2 cm、4 cm、6 cm、8 cm、10 cm時,出現凍脹的時間分別為:第4 d、第29 d、第60 d、沒有凍脹、沒有凍脹、沒有凍脹;凍脹量消失的時間分別為:第141 d、第128 d、第115 d、第0 d、第0 d、第0 d;最大凍脹量分別為:156 mm、86 mm、9 mm、0、0、0;保溫層厚度分別為2 cm、4 cm、6 cm、8 cm、10 cm時,對土體凍脹量的消減率分別為:44.9%、94.2%、100%、100%、100%。

3 結語

本文對高寒地區輸水渠道內保護層厚度對土體的影響進行了研究,分別從土體含水率、土體溫度、凍結深度和凍脹量進行分析,得出結論如下:

1) 冰凍前土體含水率比較穩定,出現冰凍后土體含水率發生變化,最大含水率出現在地下40 cm位置處。

2) 隨著保溫層厚度的增加,同一深度內地下土體的溫度逐漸升高;保溫板對土體提高的溫度逐漸增大,且接近地面效果越明顯。

3) 隨著保溫層厚度的增加,土體的最大凍結深度先逐漸減小然后趨于穩定。保溫層厚度為:2 cm、4 cm、6 cm、8 cm、10 cm時,凍結深度的消減率分別為:52%、93.6%、100%、100%、100%。

4) 隨著保溫層厚度的增加,凍脹出現時間逐漸靠后,結束時間逐漸提前。保溫層厚度是2 cm、4 cm、6 cm、8 cm、10 cm時,對土體凍脹量的消減率分別為:44.9%、94.2%、100%、100%、100%。

5) 從節省材料、凍結深度、凍脹量、土體溫度等方面綜合考慮,保溫層厚度選擇6cm為最佳方式。