紙短情長話考古

方繼孝

有著“中國現代科學考古學奠基人”之譽的郭寶鈞致其友董作賓的一封書札,是我于2019年秋冬之交從一家拍賣公司競得的。

郭寶鈞(1893年至1971年),字子衡,河南省南陽市人,考古學家。1922年畢業于北京師范大學國文系,在河南省立南陽中學任教,后到河南省教育廳工作,多次參加對安陽殷墟的考古發掘。著有《中國的青銅器時代》《關于新鄭蓮鶴方壺的研究》《洛陽西郊漢代居住遺跡》《陶器與文化》《殷周車制研究》《殷周的青銅武器》等。

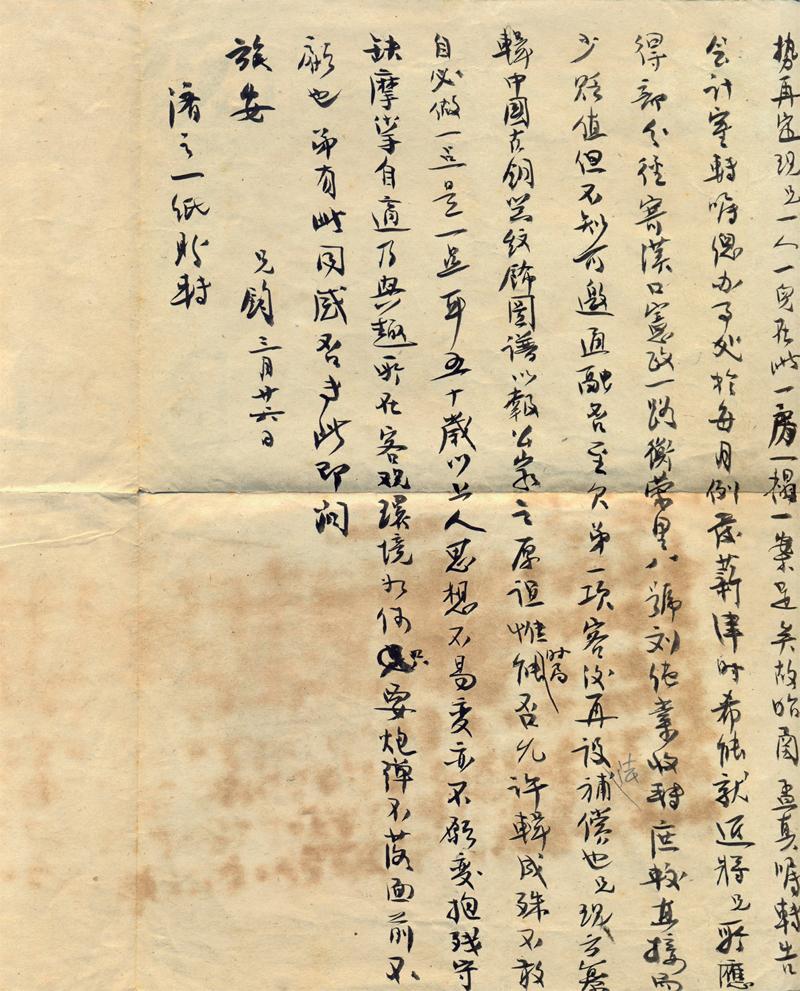

這封郭寶鈞致董作賓的書札寫于1949年3月。郭與董是私塾同學、莫逆之交,二人曾攜手主持安陽殷墟的發掘工作。此函寫就時,董作賓隨中央研究院去往臺灣,而郭寶鈞仍留守大陸。信中,郭寶鈞談及近況與武漢大學借地教讀等事。字里行間中,一方面透露出他生活的窘迫與無奈,另一方面又彰顯出他在困頓的環境中纂輯《中國古銅器紋飾圖譜》的堅持。

郭寶鈞致董作賓書札

收藏緣起

其實,我關注中國現代考古學家的手跡,是從1999年收藏到我國現代著名詩人、古文學家和考古學家陳夢家和趙蘿蕤夫婦遺存的一批友人往來書札開始的。

2014年春,應三聯書店之約,我開始以陳夢家舊存友人書札為線索撰寫《陳夢家和他的朋友》一書。陳夢家的友人中,有老一輩金石考古學家容庚、馬衡、于省吾、商承祚、唐蘭和同輩考古學家夏鼐、胡厚宣等。在撰寫過程中,我仔細閱讀了有關這幾位考古學家經歷的文獻,從而對中國現代考古科學奠基人李濟、董作賓、郭寶鈞、夏鼐和著名的“考古十兄弟”——李景聃、石璋如、李光宇、劉耀(尹達)、尹煥章、祁延霈、胡福林(胡厚宣)、王湘、高去尋和潘愨等有了深刻的了解。對于他們淵博的學識和不屈的探求精神,我由衷地敬佩。從此,我決定收齊包括“收藏殷墟甲骨第一人”的王懿榮和對甲骨文研究有著突出貢獻的“甲骨四堂”郭沫若(字鼎堂)、董作賓(字彥堂)、羅振玉(號雪堂)和王國維(號觀堂)在內的金石考古學家手跡。

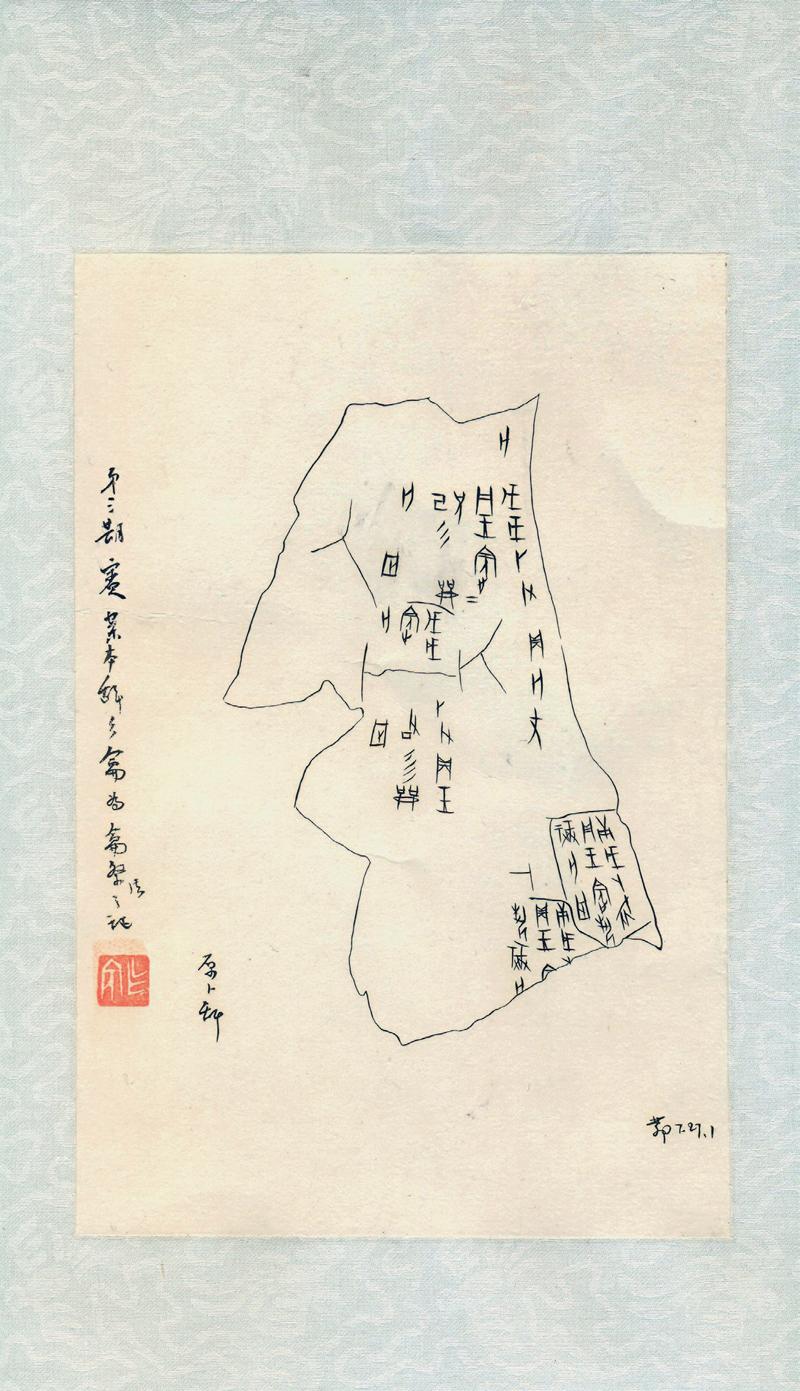

董作賓手繪甲骨文圖

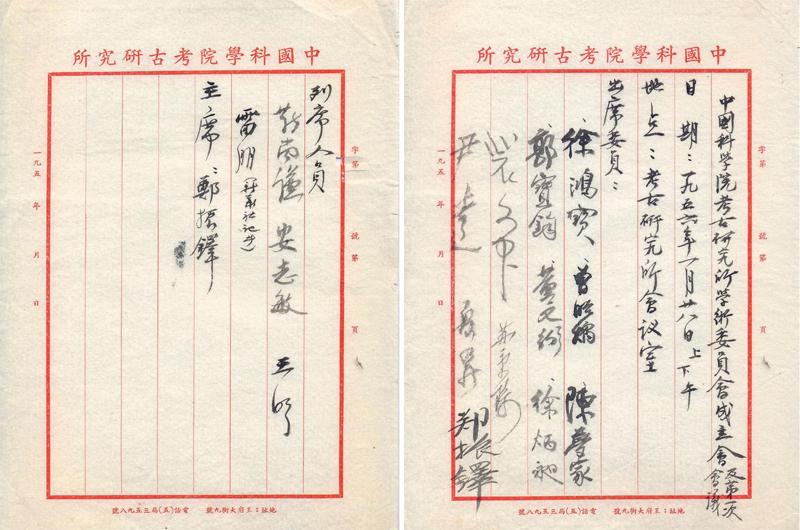

此外,在我所藏的一份中國科學院考古研究所學術委員成立大會及第一次會議的文件第一頁,有出席委員的簽名,他們是:徐鴻寶(即徐森玉)、曾昭燏、陳夢家、郭寶鈞、黃文弼、徐炳昶、裴文中、尹達、夏鼐、鄭振鐸。還有一位蘇秉琦,但他不是學術委員,應該把名字列于列席人員位置。在這份學術委員的簽名中,我當時藏有鄭振鐸、徐森玉、陳夢家、裴文中、夏鼐和尹達的書札,缺郭寶鈞、黃文弼、徐炳昶、曾昭燏的手跡。

皇天不負有心人。幾年下來,至2019底,通過各種渠道,我先后收集到了王懿榮、“甲骨四堂”、李濟、董作賓,以及“考古十兄弟”中的石璋如、李光宇、劉耀(尹達)、尹煥章、祁延霈、胡福林(胡厚宣)、王湘、高去尋等“八兄弟”書札。

以上近年搜集到的金石考古學家的手跡,最早的是郭沫若,隨后是王國維,然后是羅振玉。羅振玉先生手跡是致鄒安(字景叔)的兩頁信。當時得到羅振玉致鄒安書札大概有十幾通,我只留下一通,其余轉讓給一個朋友,不知怎么就輾轉到當代著名學者王貴忱先生手里了。一次我去廣州拜訪王老,他拿出了復印件讓我看,每封信上都鈐有他的印,足見重視。我告訴王老,您現在的幾通羅振玉致鄒安書札最初是我藏的。他知道我還有一通,問我可否交換,我問他用什么換,他說京劇名伶楊小樓的手跡,我說可以看看嗎?他說也是復印件,原件不方便。他還答應為我寫一副對聯,寄給我。我離開廣州后,和王老也漸漸失去了聯系。

董作賓致李濟書札

甲骨往事

在我往年收藏的考古學家手跡中,最晚得到的是王懿榮先生的一頁書跋,是我于2017年11月在北京某拍賣公司拍到的,其估價為3000元至4000元,我以2萬元競得。

王懿榮(1845年至1900年) ,字正儒,一字廉生,山東福山(今煙臺市開發區)古現村人。他是我國近代金石學家、甲骨文的發現者和愛國志士。幼承家學,6歲入古現村王氏家塾,15歲隨父進京。他聰穎勤奮,泛涉書史,有過目不忘之譽。青年時代,性“篤好舊槧本書、古彝器、碑版圖畫之屬”,尤潛心于金石之學。為搜求文物古籍,足跡遍及魯、冀、陜、豫、川等地,“凡書籍字畫、三代以來之銅器印章、泉貨殘石片瓦無不珍藏而秘玩之”。光緒六年(1880年)進士,以翰林擢侍讀,官至祭酒,《清史稿》有傳。

李濟致董作賓書札

中國科學院考古所學術委員會委員并列席簽名(蘇秉琦應為列席)

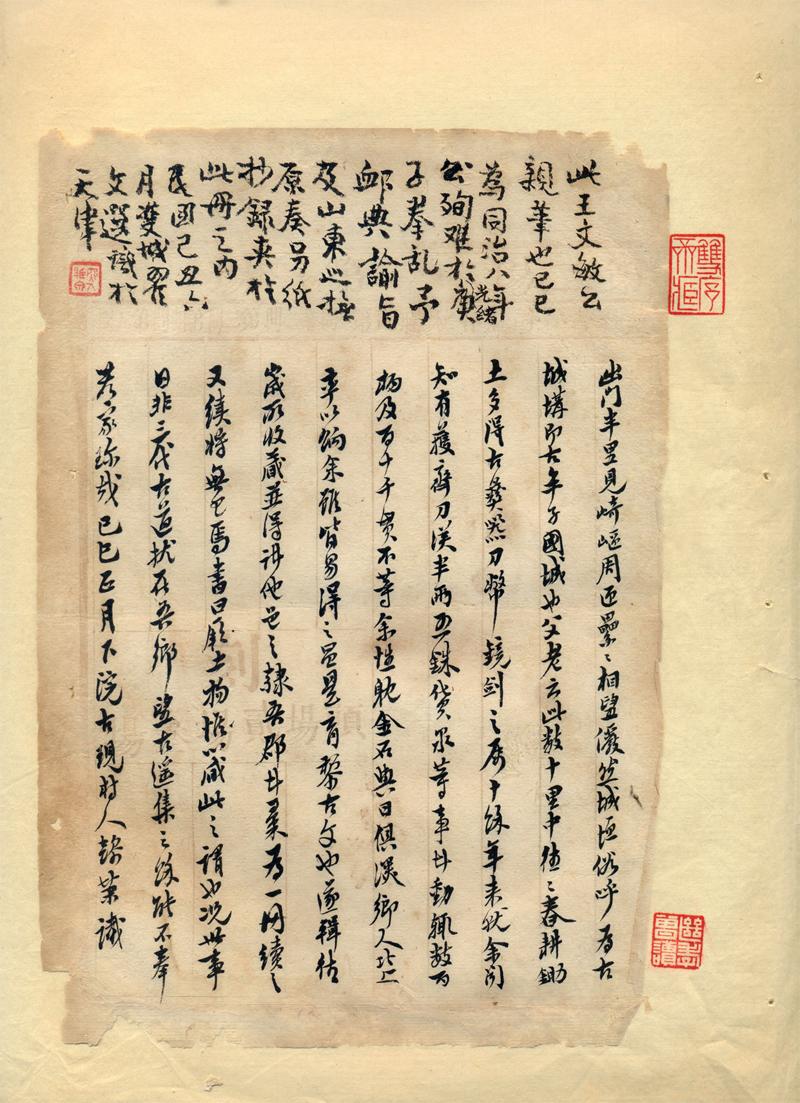

拍賣會前,我對王懿榮手稿進行了多方考證。王懿榮時年24歲。11年后,年35歲入仕。因是年輕時所書,字略顯稚嫩,與入仕后字莊嚴雄厚有很大的區別。經仔細與其入仕前字跡比對,應是王氏30歲前手跡,尤其此稿落款:“古現人懿榮識”,入仕后,幾乎不再出現。此稿上部有民國曾任奉天省省長翟文選筆跡,云:

此王文敏公親筆也。己巳年為同治八年。公殉難于光緒庚子拳亂,予恤典諭旨及山東巡撫原奏,另紙抄錄夾于此冊之內。

民國乙丑六月雙城趙文瑄識于天津

翟文選舊藏王懿榮手稿

翟文選,1878年生于黑龍江省雙城縣林甸,清末舉人出身。盧溝橋事變后,他拒絕日本侵略者誘降,隱居天津,以收藏自娛。1950年4月23日病逝于天津,終年73歲。讀翟氏注,可知王懿榮手稿撰于同治八年,即1869年;殉難于1900年。是年,義和團興起,王懿榮授任京師團練大臣,八國聯軍攻入京城,皇帝外逃,王懿榮遂攜夫人與兒媳投井殉節。翟氏注中“予恤典諭旨”乃指朝廷為王氏殉節特給予表彰,賜謚號文敏,并旌其妻謝氏,兒媳張氏。山東巡撫(或為人駿)原奏內容不詳。

翟氏在王懿榮手稿注語云:朝廷頒予恤典諭旨與山東巡撫原奏抄錄稿“夾于此冊之內”,我以為,文敏公此頁手稿,原本附在王懿榮“所輯往歲所收藏……續之又續”此頁之稿本或著作之后。此“疑案”,尚待進一步研究。

1899年,沉睡地下3000多年的甲骨被王懿榮發現。值此甲骨文發現120周年之際,特撰文以紀念。