基于紅柳根系影響的塔里木河岸坡沖刷試驗

陳志康 宗全利 蔡杭兵

摘要:為探明荒漠植物根系對塔里木河河岸崩岸的影響,取塔里木河河岸原狀土體,以當地優勢灌木紅柳為代表植物,通過無植被、有植被條件下岸坡沖刷概化水槽試驗,觀察根系影響下河岸的崩塌過程、崩塌類型及近岸流場分布情況,分析植物根系對河岸的保護作用。結果表明:無植被條件下河岸崩岸類型以倒崩為主,下部淘刷使上部土層的懸空寬度達到臨界值后,上部土層的重力矩大于自身的抵抗力矩,發生旋轉崩塌;有植被條件下崩岸類型多為平面滑動破壞,表現為河岸頂部出現縱向裂隙,隨裂隙豎向延伸,崩塌土塊沿滑裂面滑落水中;植被的護擋對其周圍流場的影響顯著,使近岸主流方向的平均流速由大于橫向和垂向平均流速一個數量級逐漸變為同一數量級;根系的固土效應為18% - 65%,河岸懸空度與根表面積密度、根長密度成指數遞增關系,根表面積密度能較好地反映根系的固土能力。

關鍵詞:荒漠植物;紅柳根系;崩岸;護擋作用;河岸懸空度;根表面積密度;塔里木河

中圖分類號:TV149.2;S157.2

文獻標志碼:A

doi:10.3969/j .issn.1000- 1379.2020.01. 008

塔里木河地處塔克拉瑪干沙漠北緣,是我國最長的內陸河。受塔克拉瑪干沙漠干熱氣候的影響,該流域巖石風化強烈,夏季大量冰雪消融,致使流域土壤侵蝕嚴重,水流含沙量較大,如地處塔克拉瑪干中心區域的車爾臣河多年平均含沙量為11.53 kg/m3[1-2]。塔里木河沿河分布著眾多荒漠植物,其根系相對發達,對該流域的生態平衡、防止沙漠化及河岸侵蝕等具有十分重要的作用。關于植物根系固土護坡.Holch[3]早在20世紀30年代就研究了植物根系對坡面穩定性的影響,Abernethy等[4]等研究了林木對河岸起固土作用的影響因素,李勇等[5-7]從不同角度研究了植物根系與土體穩定性及土體抗沖性的關系,吳正雄[8]研究了植物根系對河岸穩定性的影響,白玉川等[9-10]研究了河岸植被覆蓋率對河流演化過程的影響.Thome等[11]分析了混合質河岸的崩岸類型,王延貴等[12]對河岸崩塌模式進行了研究。上述關于植物對河岸侵蝕影響的研究,多集中在植物根系固土的力學機制與抗沖性能方面,缺乏在水動力作用下荒漠植物根系對河岸沖刷過程影響的定量化研究,因此筆者以塔里木河河岸原狀土為研究對象,通過概化水槽試驗,分析紅柳根系影響下河岸的崩塌過程、類型及近岸流場分布特點等。

1 概化水槽試驗

1.1 試驗模型

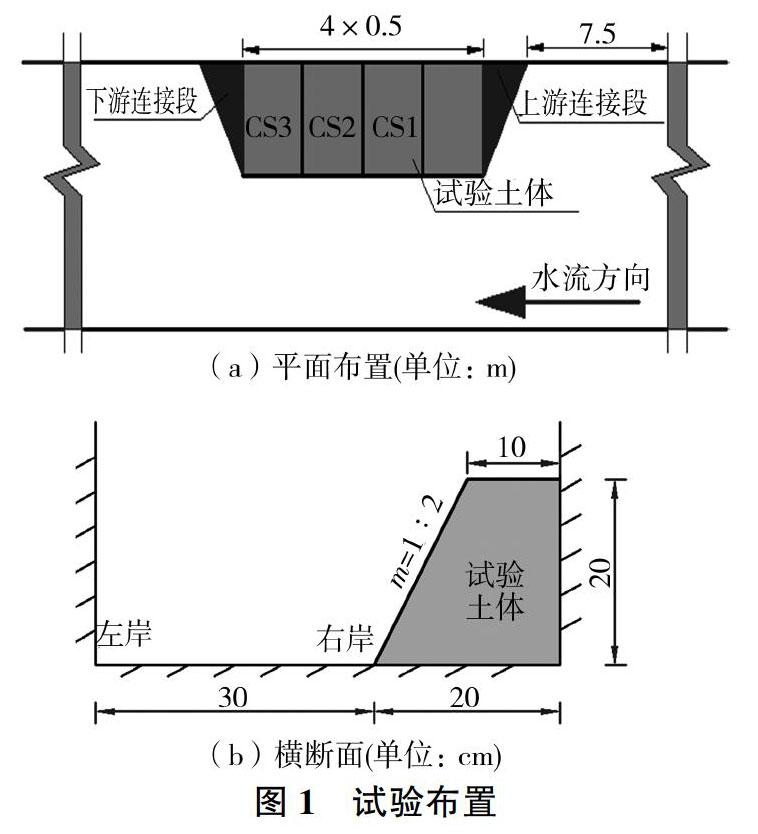

試驗在石河子大學水工水力學大廳的玻璃水槽中進行,該玻璃水槽長20 m、寬50 cm、高50 cm,底坡為0.1%。在水槽進口端設有可以控制流量的閥門,水槽尾部設有三角量水堰。試驗模型段上下游端與光滑水泥面連接,自試驗土體上游連接段開始,每50 cm設1個觀測斷面,編號分別為CS1、CS2、CS3,如圖l(a)所示;模型土體斷面形態為梯形,如圖1(b)所示。

試驗土體為塔里木河干流河岸岸坡土,取樣位置在新疆生產建設兵團農二師12團塔里木河老大橋附近,原狀土體為無黏性細沙,中值粒徑為0.12 mm,顆粒級配曲線見圖2。

塔里木河流域內的喬、灌、草植物中,胡楊屬喬木優勢種,紅柳屬灌木優勢種,蘆葦、甘草、駱駝刺、羅布麻屬草本植物優勢種,它們生長的盛衰主要受水分條件的制約,沿河岸呈條帶狀分布,河道附近生長茂密,遠離河道處分布稀疏[13-14]。本試驗以當地優勢灌木紅柳為例,選取其幼苗根系,研究土體在其根系作用下的崩塌機理。紅柳根系在土體中豎直放置,如圖3所示。

提前將模型坡體鋪設好,灑水養護使試驗土體的物理狀態與原狀土體接近。為保證根系在土體中發揮較好的固土作用,在鋪設土體時同步放置根系,根系與試驗土體一同沉降固結一周,形成根土復合體后開始試驗。

1.2 試驗概況

試驗開始前沿3個觀測斷面測量岸坡初始形狀,對土體的干密度和含水率等指標進行測試。試驗分為有植被和無植被2組,在水流條件、土體特性基本相同(見表1)情況下進行。

試驗開始時,使玻璃水槽的上游來水以沖刷流速(大于沙土起動流速)流入水槽,有植被和無植被試驗的流量一致,試驗過程中不再調節水位,從河岸開始沖刷直至崩塌結束,對河岸崩塌現象和特點簡要記錄并不定時測量岸坡形態。

(1)觀測指標。根系物理指標有根系長度、根系直徑等,試驗模型土體中根系的直徑采用游標卡尺測量,單株根徑測量多次取其平均值,根長密度RLD(單位土體內根系的長度)、根表面積密度R SAD(單位土體內根系表面積)是評價植物根系生物學特征的重要指標[15],本文用其反映根系對河岸沖刷的影響,各斷面植被的R SAD、RLD均值見圖4。

土體沖刷過程中觀察水流流態變化、根土膠結體的破壞特性等,包括開始崩塌時間、崩塌形式、裂隙長度和寬度、崩塊長度和寬度、崩塌特點及有關現象等。當水流開始沖刷坡腳土體時,對3個典型斷面的流速進行測量,測量儀器為小威龍系列的ADV流速儀,參照文獻[16]進行流速場的測點布置。

(2)概化試驗參數。參考劉國彬[17]的研究,用植物根系固土效應J SAD作為概化試驗參數,其定義為含根系土層相對于不含根系同性質土層的土體崩塌量,計算公式為

2 結果及分析

2.1 崩塌過程及特點

2.1.1 無植被條件下崩岸情況

無植被條件下崩岸表現為懸空土層以坍落形式落入水中,其過程為水流將水位以下土層淘空后,上部土層失去支撐而發生繞軸崩塌,試驗觀測詳細情況如下。

(1)水位未穩定階段。河岸下部土層被水流沖刷,坡腳沖刷下切,水位以上土層失去支撐發生部分塌落和沉降,見圖5(a)和圖5(b),但由于懸空寬度未達到臨界寬度,因此上部土層暫處于穩定狀態,即繞軸崩塌的起初階段。在水流持續淘刷作用下,岸坡下切劇烈,致使水位上部土層懸空寬度進一步加大,試驗過程中各典型斷面的懸空寬度及崩塌寬度見表2。

(2)水位穩定階段。當流量達到9.2 L/s時,河岸在較大流速作用下,水位上部土層逐漸開始發生崩塌,5 min后CSI-CS2之間水位上部土層達到臨界懸空寬度,河岸最大懸空寬度近12 cm,伴隨裂隙的出現和延伸,致使土層失穩,挫落的同時繞某一中性軸倒入水中發生崩塌,見圖5(c),河岸最大崩塌寬度接近20cm,而后崩岸進一步發展,各斷面間的崩塌寬度介于10-20 cm,河岸崩塌后最終形態見圖5(d)。

河岸上部土層崩塌后大塊土體短期內堆積在坡腳處的河床上,避免了對近岸河床的直接沖刷,起到一定的保護作用;隨著水流持續沖刷,該大塊土體逐漸被分解,隨上游來流被輸移到下游。

2.1.2 根系作用下河岸土體的沖刷情況

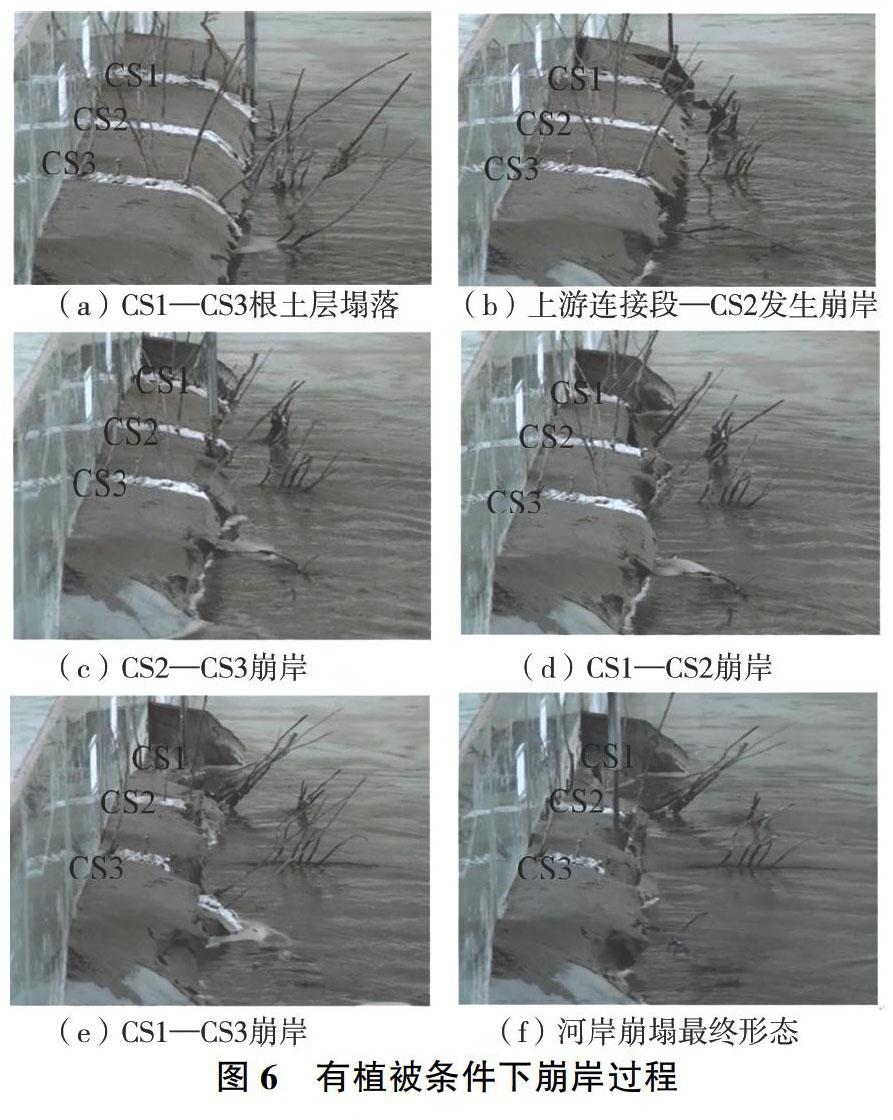

有根系條件下崩岸形式較為復雜,主要為根土膠結體滑落,滑裂面形態多為平面,沖刷過程可分為3個階段,試驗觀測詳細情況如下。

(1)植被滑落倒伏階段。植被在各典型斷面中豎直放置,由于河岸坡腳處根土復合體被水流沖刷下切,因此根土膠結體脫離河岸發生滑落,見圖6(a),在短時間內根土膠結體不會被沖向下游,而是堆積在坡腳,對近岸河床起一定的掩護作用:隨著水流的進一步沖刷,植物根系裸露,植被倒伏水中(水面),根系的護擋作用[19]表現為部分外露的根系對局部流場產生影響以及對上游沖來土塊起阻擋緩沖作用,觀察到模型上下游水流流態基本平穩,在植被倒伏范圍內,水流形態的橫向分布呈M形,見圖6(a)(b)。植被滑落倒伏后,水位以上復合土層的懸空寬度進一步加大,各斷面的最大懸空寬度介于11-15 cm(見表2),相較于無植被河岸土體,懸空度提高了22%-36%。

(2)根土膠結體沖刷平衡階段。該階段倒伏植被使近岸流場發生變化,根土膠結體周圍水位壅高,根系的“加筋”作用[20]使得河岸在一定時間內不會發生崩塌,到沖刷14 min時,上游連接段一CSI出現局部崩岸,但未達到最大懸空寬度,因此不會發生崩岸,見圖6(b),此階段河岸仍處于相對穩定狀態。

(3)根土膠結體破壞階段。此階段在水流的持續沖刷和浸泡作用下,滑落水中的根土膠結體逐漸被破壞,部分根系完全裸露出來,被水流沖向下游,各斷面間的懸空寬度達到臨界值.CSI-CS2、CS2-CS3均發生崩岸,見圖6(c)(d)(e),崩塌寬度6-9 cm,崩塌主要以不規則條狀體形式塌落水中,破壞面多為平面,河岸崩塌最終形態見圖6(f)。相較于無植被河岸,植物根系固土效應為18% -65%。

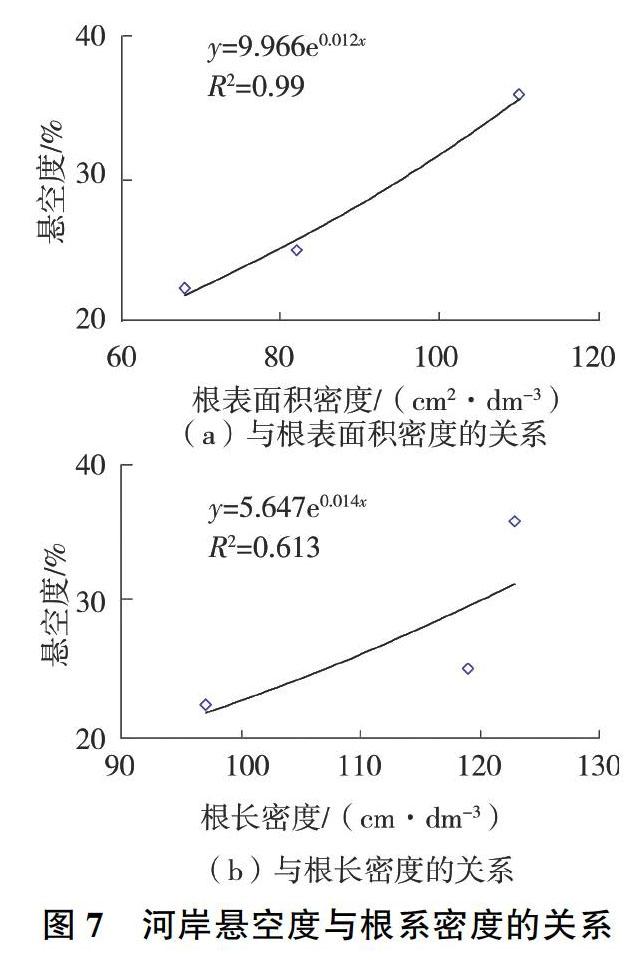

2.1.3 根系密度對河岸懸空度的影響

懸空度與根長密度、根表面積密度的關系可以用指數函數擬合,見圖7(其中R2為決定系數)。根表面積密度是影響河岸懸空寬度的重要因素,河岸懸空寬度隨著根表面積密度的增大而增大;根長密度反映了根系在河岸土體中的穿插和纏繞能力[21],也是影響河岸懸空寬度的主要因素,但其影響較根表面積密度的影響小。

2.2 流速分布對崩岸的影響

崩岸的發生與近岸主流沖刷密切相關,水流對岸坡坡腳的沖刷起決定性的作用。以有植被情況下概化崩岸試驗為例.CS3斷面近岸流速分布見圖8(圖中:6為測點距左岸邊壁的距離,B為水槽底寬,x向為水流主方向,y向為橫向,z 為水深方向,u為流速,Z為測點深度,h為水深,Z/h為測點深度與水深之比)。由圖8可以看出,在同一條垂線上,x向與y、z向流速差別較大,植被倒伏范圍外( b/B<0.30)x向流速明顯大于y、z向流速,靠近左岸邊璧時( b/B≤0.30)垂線平均流速約為0.25 m/s,靠近河岸模型坡腳時(b/B>0.30)垂線平均流速明顯減小至0.10 m/s。在植被滑落倒伏階段部分外露的植物根系對其周圍流場產生影響,使得斷面橫向流速發生明顯的變化。

此外,流速試驗結果表明,主流向(x向)垂線流速平均值為0. 05 -0.30 m/s.y向垂線流速平均值為0.01-0.03 m/s.z向流速平均值為0 - 0.02 m/s.可以看出x向平均流速比y、z向平均流速大一個數量級,且y、石向水流方向發生變化(瞬時流速有正有負),但在靠近沖刷的坡腳位置( b/B≥0.6),x向與y、z向流速趨近,不再相差一個數量級,說明有植被情況下坡腳處水流沖刷趨于平穩,倒伏植被對河岸的護擋作用顯著。

2.3 河岸崩塌類型分析

在無植被崩岸概化試驗中,從各典型斷面河岸形態的變化可以看出,崩岸以落崩為主,具體崩塌形式有3種[11]:①拉伸破壞,出現在CS1斷面,起初坡腳土體被沖刷下切,水位以上土層懸空度進一步加大,岸坡頂部在拉應力作用下沿水平面發生破壞,水平面出現裂隙致使該部分土體在自重下塌落水中,見圖9(a);②倒崩(旋轉)破壞,出現在CS2斷面,破壞延伸面較大,一般下部土層被淘空,上部土層受拉應力作用,頂部出現的裂隙向周圍延伸,達到臨界抵抗力矩后,整塊土體繞某一中性軸旋轉而破壞,見圖9(b);③剪切破壞,發生在CS3斷面,懸空土層受剪切力作用,岸頂部出現裂隙,裂隙豎向延伸致使土體塌落,見圖9(c)。實際上,河岸崩塌是多種類型的混合,不是單獨一種形式。

有植被崩岸概化試驗中,從典型斷面河岸形態來看,崩岸以挫崩[12]為主,岸坡頂部先出現縱向小裂隙,然后根土膠結塊體沿滑裂面向下塌落,屬平面滑動破壞,見圖9(b)(c)。此外,根表面積密度較大的CSI斷面發生了圓弧滑動破壞,滑裂面近似圓弧形,見圖9(a),這應是植被作用下土體產生的表觀黏結力現象;在植被倒伏后,脫落下來的根土膠結體堆積在坡腳處,短時間內不會被水流沖走,隨著水流的持續淘刷,會在裸露根系周圍形成凹坑,凹坑破壞形式類似于窩崩。

3 結論

(1)無植被條件下的河岸崩塌類型以落崩為主,崩塌形式主要有倒崩、拉伸和剪切破壞,崩塌破壞機理為上部土層懸空寬度達到臨界值后,其產生的重力矩大于所需的抗衡力矩,發生繞中性軸旋轉、倒向河槽。

(2)有植被條件下的河岸崩塌類型主要為平面滑動破壞,主要發生在起“加筋”作用的典型斷面之間,也伴有圓弧滑動破壞,根表面積密度越大的斷面發生圓弧滑動的可能性越大。植被對河岸的護擋作用對其周圍流場的影響顯著,使近岸主流方向的平均流速由大于橫向和垂向流速一個數量級逐漸變為同一數量級。

(3)相較于無植被條件下的試驗結果,有植被條件下的河岸懸空度提高了22% - 36%.河岸根系固土效應為18% - 65%。河岸懸空度與根表面積密度、根長密度成指數關系,根表面積密度較好地反映了根系固土的能力。

參考文獻:

[1] 胡春宏,王延貴,塔里木河干流河道綜合治理措施的研究(I):干流河道演變規律[J].泥沙研究,2006(4):21-29.

[2] 胡春宏,王延貴,塔里木河干流河道綜合治理措施的研究(Ⅱ):干流河道整治與生態輸水措施[J].泥沙研究,2006(4):30-38.

[3] HOLCH A E.Development of Roots and Shoots of CertainDeciduous Tree Seedlings in Different Forest Sites[J].Ecol-ogy,1931, 12(2):259-298.

[4] ABERNETHY B,RUTHERFURD I D.Does the Weight ofRiparian Trees Destabilize Riverbanks?[J].Regulated Riv-ers: Research and Management, 2000, 16: 565-576.

[5] 李勇,武淑霞,夏侯國風,紫色土區刺槐林根系對土壤結構的穩定作用[J].土壤侵蝕與水土保持學報,1998,4(2):1—7,

[6] 劉定輝,李勇,植物根系提高土壤抗侵蝕性機理研究[J].水土保持學報,2003,17(3):34-37.

[7] 郭輝,沈育民,李飛,等,土石壩背坡植被抗沖蝕能力試驗研究[J].長江科學院院報,2013,30(8):122-126.

[8] 吳正雄,樹根力與坡面穩定關系之研究[J].中華水土保持學報,1993,24(2):23-27.

[9] 白玉川,楊樹青,徐海玨,不同河岸植被種植密度情況下河流演化試驗分析[J].水力發電學報,2018( 11):107-120.

[10] 楊樹青,白玉川,徐海玨,等,河岸植被覆蓋影響下的河流演化動力特性分析[J].水利學報,2018,49(8):995-1006.

[11]‘T'HORNE C.TOVEY N.Stability of Composite River Banks[J] .Earth Surface Processes and Landforms,1981,6:469-484.

[12]王延貴,匡尚富,河岸崩塌類型與崩塌模式的研究[J].泥沙研究,2014(1):13-20.

[13] 陳亞寧,新疆塔里木河流域生態水文問題研究[M].北京:科學出版社.2010:517 - 520.

[14] 宗全利,馮博,蔡杭兵,等,塔里木河流域河岸植被根系護坡的力學機制[J].巖石力學與工程學報,2018,37(5):1290-1300.

[15] 李強,劉國彬,張正,等,黃土風沙區根系強化抗沖性土體構型的定量化研究[J].中國水土保持科學,2017,15(3):99-104.

[16] 宗全利,夏軍強,鄧珊珊,等,荊江段二元結構河岸崩塌機理試驗研究[J].應用基礎與工程科學學報,2016,24(5):955-969.

[17]劉國彬,黃土高原草地土壤抗沖性及其機理研究[J].土壤侵蝕與水土保持學報,1998,4(1):94-97.

[18]余明輝,河道崩岸機理研究[C]∥湖北省水利學會,紀念1998年抗洪十周年學術研討會優秀文集,武漢:湖北省水利學會.2008:43-52.

[19] 馮博,宗全利,唐建,等,塔里木河干流岸坡植被對河岸侵蝕影響機理初步分析[J].人民珠江,2017,38(2):7-11.

[20]介玉新,李廣信,鄭繼勤,纖維加筋土計算的新方法[J].工程力學,1999(3):81-89.

[21]諶蕓,何丙輝,練彩霞,等,三峽庫區陡坡根一土復合體抗沖性能[J].生態學報,2016,36(16):5173-5181.

【責任編輯張智民】

收稿日期:2019- 04- 29

基金項目:國家自然科學基金資助項目( 51569029);水利部黃河泥沙重點實驗室開放課題( 201500)

作者簡介:陳志康(1993-),男,甘肅定西人,碩士研究生,研究方向為河流動力學

通信作者:宗全利(1979-),男,山東濰坊人,教授,博士,主要研究方向為生態水力學