基于綠色礦山開采的地質環境問題及防治措施

張道奎

(遼寧省冶金地質四〇一隊有限責任公司,遼寧 大連 116100)

資源可持續開采和環境保護是未來礦產開采的兩大保護方向。西方國家率先實現工業化,但所重視的經濟發展是依賴世界范圍內低廉的資源所完成的。當眾多國家開始邁向工業化,注重工業發展時,發現留給他們的發展資源逐步減少。

隨著采礦業的發展以及礦業原料的大規模投入使用,人類生存空間逐漸惡化,便出現旱澇、土地貧瘠、地面坍塌、地質滑坡、泥石流、重金屬污染、空氣污染、水資源污染、沙塵暴的破壞等自然災害,已經嚴重威脅到人類的共同安全。當意識到這種情況時,生態環境治理問題已刻不容緩,而在開采中能影響到環境破壞其實有諸多誘因,筆者通過前人總結和自己的經驗做了以下分析。

礦業開發引起的生態破壞和環境污染是造成全球范圍內環境持續惡化的一個重要因素[1]。遼寧省礦業開發歷史非常悠久,是我國礦業大省,位居全國前列。豐富的礦產資源,多年來提高了省內的經濟效益。

可不容忽視的是,礦山開發活動也導致環境污染與生態環境的破壞,成為綠色經濟發展的一大難題。它和其它工業生產活動相比,不單會產生大量“三廢”,而且因為大量開發地表和地下的礦產資源,對原本的地形、地貌以及原本的地質構造產生持續性的改變,嚴重破壞了礦產資源的儲存狀態,影響到地應力平衡以及水資源的平衡,從而,引發一系列復雜的礦山地質問題。

1 基于綠色礦山開采的地質環境問題

1.1 土地貧化

礦山挖掘、地下排水導致地下水資源干涸、地表植被破壞。因而,地質地表土失去植物的保護作用,且由于采礦放頂而導致地表發生不同程度的變形、干裂。這種狀況下,一旦突發暴雨,就會在地表形成地表片流,而在地表片流的作用下,營養成分較高的地表土會不斷被其沖刷,從而導致土地的貧化。礦山開采中的巖礦石,其內部蘊含著大量硫化物,含硫化物的巖礦石一旦遭遇雨水侵蝕、澆淋以及長時間的風化,就會滲出大面積的酸性廢水,一旦含銅、砷、氟、鋁、鉬、鎘、鉛等多種重金屬和酸的酸性廢水侵入至地表土壤中,就會對土壤造成嚴重腐蝕[2],使地表土壤肥力下降、土質貧化、地面大面積板結等,從而成為失去可耕作性的土地。另外也會造成土壤中有害金屬成分驟增,對農作物的生長發育產生不良影響。除此之外,這種酸性廢水也有可能會對部分工程特性比較好的地基土性質發生改變,使其軟化,從而喪失原本的承載力,嚴重時甚至有可能會對地表建筑物的穩定性造成破壞。

1.2 地形地貌景觀破壞

礦山開采過程中,對地形地貌景觀的破壞表現最為直觀的就是露天開采,這是一種短時間內大規模改變自然景觀的生產活動,在礦區采空區經常會出現露天采坑以及高危邊坡,嚴重破壞原本的地形地貌景觀以及植被[3]。比如遼寧千山西麓鐵礦周遭的降落型漏斗,就是因為開采過程中疏于對揚塵和采礦排水的管理而形成,至今對千山風景區的古松仍產生影響。

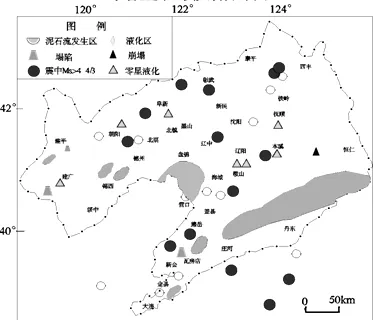

1.3 地面塌陷與地面沉降

通常說的地面塌陷、地面沉降大多集中發生在礦產資源開采的區域,尤其是井下采空區,以撫順、阜新、本溪等這幾個地方較為嚴重,長期會對周圍地區的人員財產和安全有影響。據數據統計,撫順礦區發生地面塌陷、沉降面積已經達35km2,最大下沉值有30m,因為采礦造成的塌陷,每年需要政府撥款5000萬元;本溪市沉陷面積52.5平方千米,最大沉陷深度有3m~4m,本溪縣由于開采引發過多起房屋倒塌事件,對社會安定造成不利影響;阜新地區沉陷面積達210km2,沉陷量1.5m~3m,造成120戶民房發生不同程度的破壞;遼西地區的北票、南票、楊家杖子礦務局在多年采礦后,其沉降面積已經分別達到71km2,33km2和4km2,給當地居民的生產和生活產生重大損失;金州石棉礦采空區面積大約有3km2,這也在很大程度上限制了大連經濟開發區持續向東發展的可能性,這里見20世紀遼寧全省地質問題分布圖。除此之外,發生在隱伏狀巖溶分布地區的巖溶塌陷也開始引起社會各界的重視。1987年8月8日,因為遼寧瓦房店軸承廠過量抽調地下水,導致地面沉陷1.5平方千米,沈大鐵路將近20米的路基慘遭破壞,火車停運長達10個小時[4],使國家遭受重大經濟損失。

圖1 遼寧全省地質情況分布圖

2 基于綠色礦山開采的地質環境問題防治措施

2.1 地形地貌景觀破壞防治

針對地形地貌景觀破壞的治理與恢復情況,具體可以分成場地治理、邊角坡治理、廢井整治三種。其中,場地治理類的整治手段主要包括地表植被恢復工程、土地恢復工程;邊角坡治理類具體包括利用削坡、護坡、坡體加護等工程,一般作為輔助借助排水工程以及地表植被恢復工程進行整體治理;廢井整治類的治理與恢復主要是針對廢棄坑井、斜井進行集中封閉、封堵。除此之外,還可以借助國家地質公園的建立對礦區內自然植被和景觀進行重點保護與恢復,同時還可以在礦區發展特色旅游,拉動地方經濟的發展。例如,遼寧省阜新海州露天礦利用國家礦山公園對當地礦山地質環境進行集中恢復治理。

2.2 優化礦山環境監測及預測預報制度

礦山開采前,對地質環境的勘查,以及可能出現影響開采的特殊情況提前預警。現我國礦山企業都建有專門的環境保護機構,可基本上只是針對“三廢”(廢氣、廢水、廢料)進行集中監管。采礦過程中不注重“三廢”而引起的環境問題僅僅是地質環境中的一點。如果長期得不到不重視,便極易造成礦區內水資源干涸,如果過量開采,承受力不夠會引起地面沉陷,降雨季節沒有及時預警引起滑坡、泥石流等都是礦山開采中的重大問題。所以,為了礦產資源能長久可持續發展,國家要求必須強化對礦山地質環境的準時監測和預報,在原有范圍內擴大監測,健全現有制度,有專門專人負責,如果遇到緊急情況,及時采取應急方式,更好的了解和掌握礦山地質環境的實時動態,從而形成一個較為全面的礦山地質環境監測網絡。

2.3 減沉開采技術

對于礦山在開采過程中極有可能會造成地面嚴重沉陷,一般情況下會借助減沉或復墾技術實施相關的防治治理。這可以利用復墾技術進行修復治理,又如當建筑物發生沉陷時,有必要借助減沉技術完成恢復治理,一般會利用條帶或填充開采等技術進行治理。復墾技術通常涵蓋疏導方式、直接利用技術、填充技術、地質修整技術等。現在挖掘開采主要是利用挖深墊淺技術。這種方法借助人工修復或科技手段,對因為積水下沉作用而沉降比較嚴重的區域實施深挖掘,而對于沉降并不是很嚴重的區域,可以將挖掘出來的泥土用于墊高處理。

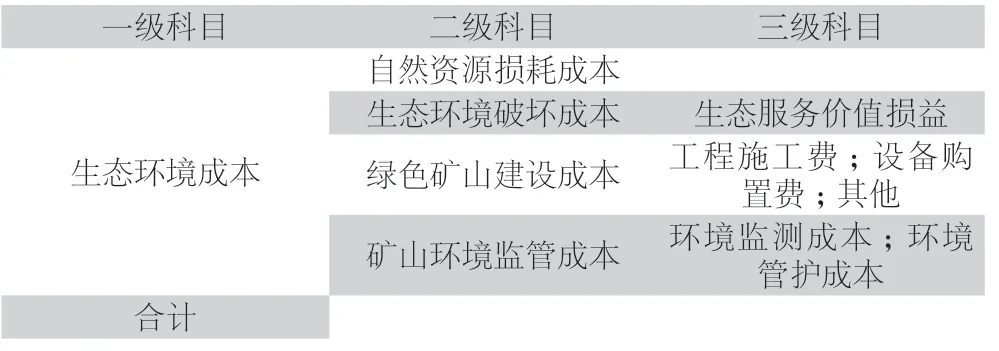

2.4 礦區生態環境成本賬戶設計

礦區生態環境成本賬戶設計,旨在將礦山企業在礦區生態環境方面的成本支出,根據對應成本的細分組成細致內容進行歸納總結,并將可以歸因為成本支出的部分正式登記入生態環境成本科目內。基于上述討論,一級科目包括“生態環境成本”,二級科目包括“自然資源損耗成本”、“生態環境破壞成本”、“綠色礦山建設成本”、“礦山環境監測成本”,并把實際投入使用的明細費用項目細分到此4類成本科目內。按照性質把和生態環境有關的各類支出投入分配至礦區生態環境成本的各類明細中,以利于企業對礦區生態環境成本進行計算和復核,如表1所示。

表1 礦區生態環境成本賬戶設計

3 結語

本文基于綠色礦山的構建,對綠色礦山開采的地質環境問題及防治措施進行分析,依托綠色礦山建設流程,根據礦山開采的地質環境問題,具有針對性的對其地質環境問題進行防治,實現本文研究。希望本文的研究能夠為綠色礦山的構建提供理論依據。