宜州—忻城一帶碳酸錳礦成礦地質條件與找礦探討

覃少耀,陸春凱

(廣西壯族自治區第四地質隊,廣西 南寧 530031)

1 區域地質背景

研究區位于上揚子陸塊東南被動邊緣盆地、鳳凰-大庸(宜州)臺緣盆地、湘中-桂中被動陸緣盆地、右江前陸盆地復合處。北面緊鄰桂北隆起,西面為右江再生地槽,南面和東面為來賓凹陷帶。主要斷層為河池-宜州斷裂、北牙-福田斷裂及益蘭-忻城斷裂(屬區域性大斷裂南丹-昆侖關斷裂的北段分枝),前二者為本區二級構造單元界線,后者為三級為構造單元界線,均為控巖、控相、控礦區域性大斷裂。

主要地層有泥盆系、石炭系、二疊系、三疊系、白堊系。泥盆系~三疊系為淺海相沉積,白堊系為陸相碎屑堆積。石炭系地層分布最廣,下石炭統巴平組為含錳巖系。石炭系至二疊系,不同的沉積序列對應不同沉積相[1]。巴平組-大埔組-黃龍組-馬平組沉積序列,沉積水深相對較淺,逐漸趨于臺地相沉積;巴平組~南丹組沉積序列,沉積水深相對較深,趨于臺溝相沉積。

2 礦床地質特征

2.1 含錳巖系

研究區錳礦產于下石炭統巴平組中,為一套含錳硅質巖-碳酸鹽巖建造,該建造特點是上部以灰巖為主,硅質灰巖、硅質巖則主要分布在下部,礦層多出現于硅質巖減少、灰巖增多的部位[2]。依巖性特征分上下兩個含礦層位,上下兩個含礦層間距15m~80m。在研究區西部龍頭一帶工業礦層產于下含礦層;在東南部北牙、塘窩、里苗、塘嶺一帶工業礦層產于上含礦層。

2.2 礦體產出特征

研究區礦層層位穩定,連續性好,產狀與地層一致,長度最大達3000m,寬度最大達800m,自下而上分4層礦:Ⅰ礦層厚度0.10m~1.59m,錳品位11.84%~20.11%;Ⅱ礦層厚度0.36m~1.16m,錳品位11.77%~17.81%;Ⅲ礦層厚度0.31m~1.70m,錳品位10.47%~20.50%;Ⅳ礦層厚度0.10m~1.38m,錳品位12.00%~20.59%。礦層頂、底板巖性主要為夾硅質條帶深色微晶灰巖、砂屑微晶灰巖,礦層之上10cm左右普遍見一層約2cm厚的藻鮞粒灰巖,再往上多為白云質灰巖、角礫狀白云巖。

2.3 礦石質量特征

碳酸錳礦石主要由錳方解石-鈣菱錳礦組成,以含錳方解石為主,次為鈣菱錳礦,少量褐錳礦、硫錳礦及錳白云石,含量8%~35%,硬錳礦和軟錳礦含量1%~2%;脈石礦物主要為方解石和石英,少量玉髓、白云母、黃鐵礦、文石、高嶺石、綠泥石、泥質、碳質等[3,4]。具微粒-隱晶質結構,紋層狀、薄層狀、條帶狀、塊狀構造,屬堿性礦石。礦石礦物主要為含錳方解石和鈣菱錳礦,屬盆地深處的碳酸鹽相。

3 成礦地質條件分析

3.1 礦物質來源

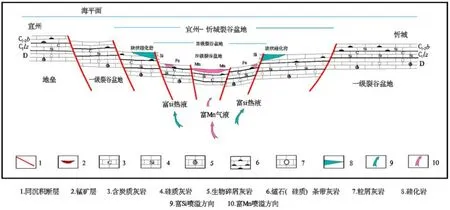

泥盆紀-石炭紀,研究區在揚子板塊邊沿發生局部海底快速伸展背景下,區域性同沉積斷裂迅速發展,演化成強補償式,并形成一系列次級斷陷盆地,為來源于海底熱液、母巖風化、火山物質等多源錳質的富集沉淀提供了充足地理空間和必要的還原環境。由冰川融化帶來的大量淡水注入,在斷陷盆地中形成了海水物質和密度分層現象,海水在上層流動,下層形成滯留的靜海封閉環境。在盆地基底沉降、大陸風化作用加劇造成的陸源輸入增加,以及氣候變暖誘發微生物繁盛、有機質豐度大幅提升的共同作用下,深水海盆(聚錳盆地)盆地中形成厚達近200m的灰-灰黑色薄層狀硅質巖-碳酸鹽。靜海封閉的下層還原環境為錳礦富集沉淀的關鍵因素,在氧化還原界面以下,通過有機質厭氧氧化作用,使有機質中的碳元素以CO2或者HCO3-的形式存在于海水中,當海水中的HCO3-達到飽和,就與海水中富有機質還原條件下大量濃集的Mn2+膠體結合形成MnCO3。綜上所述,研究區錳礦床為區域性同生大斷裂活動,海底含礦氣液沿同生大斷裂向上噴溢、沉積的內生外成氣液噴溢沉積成因(圖1)。

圖1 宜州~忻城錳礦成礦模式圖

3.2 成礦盆地的構造條件

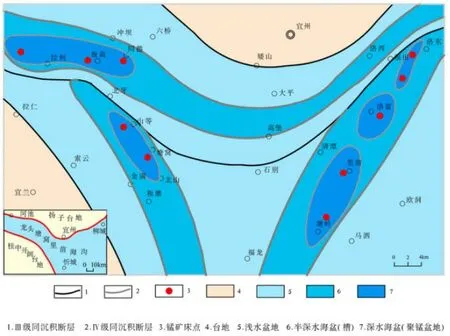

加里東期揚子地塊與華夏地塊南北向的碰撞擠壓力形成近EW向的構造線褶皺,孕育成河池-宜州斷裂帶雛形。海西期,伴隨峨眉地裂運動、古特提斯洋的擴張與區域性地殼伸展,海水超覆在古陸上,桂中凹陷沿著深大斷裂發生裂陷。受NNE向及NW向區域性斷裂的影響,在宜州弧形褶皺帶的河池-宜州和益蘭-忻城兩大同生斷裂之間,在廣西境內形成了一個寬約35km,長約500km,NE走向狹長帶狀的拉張斷陷盆地,并發展成溝、臺相間格局。海相臺地發育淺海碳酸鹽巖,臺溝(槽)相發育半深水-深水硅質-碳酸鹽巖,整個地區分為三大相區:揚子臺地陸緣沉積相區、北牙-塘窩-里苗臺溝沉積相區、桂中孤立臺地沉積相區;進一步可細分為5個Ⅳ級地壘和3個Ⅳ級地塹盆地(圖2)。

圖2 宜州~忻城早石炭世成猛期構造古地理圖

區域性同沉積斷裂控制了巖相的分異。以深水相的南丹組灰色薄層夾硅質團塊、條帶灰巖(同期異相的淺水臺地相馬平組為灰白色中-厚層狀微晶灰巖、生物碎屑灰巖、生物碎屑泥晶灰巖)為邊界,臺溝沉積相區劃分3個Ⅳ級地塹盆地(深水海盆):主要受河池-宜州同沉積斷裂(形成于加時東-海西期)控制的近EW向龍頭-拉利海盆(槽)、主要受拉仁-索云同沉積斷裂(南丹-昆侖關區域大斷裂北西段-形成于海西期)控制的NW向北牙-塘窩海盆(槽)、主要受三岔-忻城同沉積斷裂(形成于海西期)控制的NE向里苗-塘嶺海盆(槽)。依水的深淺不同,每個Ⅳ級地塹盆地可劃分為中心相(深水海盆)和邊緣相二個相帶(半深水海盆)。

3.3 成礦盆地的古地理條件

早石炭世宜州~忻城大量錳礦床(點)形成于其中深水海盆(聚錳盆地)(圖2),且具有巖相控礦的特點:中心相易形成錳礦床,礦層層數多,礦層相對較厚,錳品位較高(7%~21%),礦石以貧錳礦石為主,次為富錳礦石;邊緣相(淺水海槽),一般不形成礦床,礦層較薄,錳品位較低(2%~5%),礦石以含錳硅質巖、含錳灰巖為主[5]。

4 找礦潛力分析

研究區以往錳礦地質勘查著重于錳帽型礦床及堆積型氧化錳礦床,少數地段找到原生碳酸錳礦床,但是否具工業價值尚未評價。龍頭-拉利海槽、北牙-塘窩海槽及里苗-塘嶺海槽范圍廣闊,長30km~67km,寬3km~9km,尋找碳酸錳礦潛力大。因此,厘定宜州-忻城一帶錳礦成礦地質體、裂谷盆地結構、古地理環境,可為找礦提供依據。

5 結語

研究區中同生斷裂共同控制了宜州~忻城半封閉的成礦盆地(臺溝)的形成,5個Ⅳ級地壘和3個Ⅳ級地塹盆地控制了不同的沉積相,而沉積相直接控制了錳床的分布,具有“構造控盆,盆控巖相,巖相控礦”的特點,找礦前景好,如能加大勘查投入會取得重大找礦突破。