延安吳起330kV輸變電工程挖填場地邊坡治理方案設計探討

李建國,侯龍君

(西北有色工程有限責任公司,陜西 西安 710054)

延安吳起330kV輸變電工程位于延安市吳起縣洛源街道辦棗樹灣社區白石咀組,總占地面積29830m2,建設內容主要3個變電裝置、一棟110千伏繼電器室、一棟站用配電室,一棟兩層主控通訊樓、消防水池、水泵房及道路等建設工程[1]。該場地為半挖半填場地,場地南側因整平開挖形成最高超過20m的土質邊坡,場地南側因回填形成高約10m的填方邊坡。本文是依據勘查報告和有關規范,在查明了邊坡工程地質條件、巖土結構的基礎上,對邊坡的變形破壞方式及成因進行分析,評價和預測了邊坡現狀的穩定性及發展趨勢,最終完成方案設計。

1 邊坡概述

(1)邊坡體形態特征。延安吳起330kV輸變電工程場地位于延安市吳起縣洛源街道辦棗樹灣社區白石咀組,地處頭道川右岸,行政區劃隸屬吳起縣洛源街道辦管轄,變電站場地北側緊鄰吳定路。勘查區東側為兩側梁峁之間形成的溝谷,溝谷長度約720m,寬度60m~130m,兩側黃土梁峁斜坡總體為上部坡度較陡,接近溝底較為平緩,斜坡總體坡度20°~40°,坡面沖溝較為發育,溝內植被覆蓋一般。勘查區北側為頭道川河谷,溝谷內地形平緩,現狀河道寬30m~50m[2]。根據已有區域資料和本次調查結果,勘查區及周邊發育的地層巖性按時代由老到新可分為:①全新統耕植土;②第四系全新統沖積層;③第四系上更新統風積黃土;④白堊系砂巖。依據野外工程地質調查及勘探工作綜合確定,吳起330kV輸變電工程場地邊坡整體為一土質邊坡,場地內共存在3段邊坡,其中場地南側邊坡(B1)與西側邊坡(B2)為場地開挖形成的邊坡,北側邊坡(B3)為填方邊坡。(見圖1)。

通過定性分析及定量計算可知,該場地內西側邊坡B2典型剖面的穩定性在天然狀態下為穩定狀態;在飽和狀態下為不穩定狀態;南側邊坡B1西部典型剖面的穩定性在天然狀態下為基本穩定狀態;在飽和狀態下為不穩定狀態;南側邊坡B1東部典型剖面的穩定性系數在天然狀態下為穩定狀態;在飽和狀態下為基本穩定狀態;北側B3邊坡2處典型剖面的穩定性在天然狀態下為欠穩定、基本穩定狀態;在飽和狀態下為不穩定狀態。因此在強降雨條件下,極易引起上部土體的失穩下滑,造成地質災害的發生,威脅建設工程及附近居民的人身和財產安全。因此,急需對該邊坡進行工程治理。

圖1 場地邊坡分布

(2)邊坡巖土特征。根據鉆探、井探、工程地質測繪及現場調查結果,該勘查區及周邊發育的地層巖性按時代由老到新可分為:①全新統耕植土;②第四系全新統沖積層;③第四系上更新統風積黃土;④白堊系砂巖。按時代由老到新將各層的特征表述如下:全新統耕植土、填土(Q4pd、Q4ml),耕植土呈黃褐色,稍濕,土質不均,含大量植物根系,0.5m厚度范圍內為凍土層。層厚0.7m~0.8m,僅在斜坡上零星出露。人工填土呈灰黃色,稍濕,土質不均,土質松散,主要分布在場地建設場地表層,靠近河道部分厚度較深2m~6m。全新統沖洪積層(Q4al、Q4al+pl),該層主要分布于變電場場地、頭道川河階地范圍內,由灰黃色黃土狀土、粉土、粉砂及雜色圓礫組成,土質不均,可見鐵錳質礦物,分選及磨圓度較好;圓礫母巖成分主要以石英、長石為主,大小不均勻,局部夾有薄層粉土,空隙由砂土充填。第四系上更新統風積層黃土(Q3eol),該層廣泛分布于勘查區北側斜坡地帶,沿梁峁斜坡兩側出露,呈黃褐色,稍濕,中密土質均一,結構致密,孔隙發育,含鈣質結核,偶見蝸牛殼碎片。層厚5.7m~38.0m,本次勘查鉆孔均穿透該層。白堊系砂巖(K),紅色,強風化狀態,以石英、長石為主,含有云母等暗色礦物質,巖芯呈短柱狀或碎塊狀,巖體破碎,裂隙發育,局部含泥質夾層。該層在場地內絕大部分鉆孔中有揭露,本次工作未揭穿,揭露最大厚度2.5m。

(3)邊坡危害程度。根據現場調查以及相關資料,場地南側B1邊坡目前直接威脅到電站場地,以及后期規劃建設的主變裝置、消防水池及水泵房等構建筑物,場地西側B2邊坡直接威脅底部電容器及坡頂住戶的生命及財產安全,場地北側B3邊坡為填方區域,如若發生滑塌直接威脅主控通訊室、水泵房、電容器等設備及建筑物,還會阻塞河道威脅上下游居民的生命財產安全。因此,該對于邊坡的治理是非常必要的。

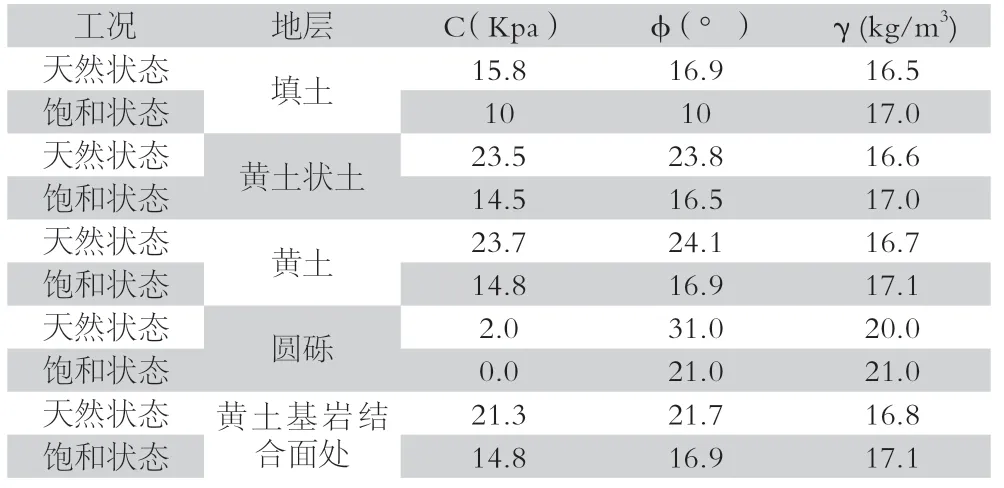

2 邊坡治理工程施工圖設計依據

(1)設計基本參數。吳起縣抗震設防烈度為6°,設計基本加速度值為0.05g,抗震設防分組為第三組,設計不考慮地震力作用。在室內常規試驗結果的基礎上,參考有關規范及相關資料,結合現狀綜合確定的各層巖土的計算參數,給出參數建議值,如表1所示。

表1 計算參數取值

(2)設計標準。工程等級Ⅱ級,按照兩種工況進行計算,分別為:工況Ⅰ,天然工況,該工程狀態下,邊坡安全系數取1.25;工況Ⅱ,天然工況+暴雨工況,該工程狀態下,邊坡安全系數取1.1。不計地震荷載和動載。

3 治理工程方案布置位置、內容及方案比選

(1)方案一:抗滑樁+擋墻+截排水+削方+坡面防護。場地北側B3邊坡:在坡腳原擋墻內側設置一排抗滑樁,樁間設樁板墻,抗滑樁長13m,樁截面尺寸1.2m×1.5m,樁間距5m,懸臂式,懸臂7m。樁身采用C30砼澆注,設計抗滑樁總根數59根。場地南側B1邊坡:其中場地南側東部邊坡天然狀態下為穩定狀態,且施工過程中未對該邊坡進行削坡,本次不對其進行工程防護。在場地南側西部邊坡前緣設置一級擋墻,擋墻高8m,墻頂寬1.2m,漿砌石砌筑,對墻后坡面進行削方,分兩級,每級坡高8m,坡比1:0.5,采用錨桿框架梁進行防護,設置兩個平臺,平臺寬3m,在坡面設置截排水設施。場地西側B2邊坡:在邊坡坡腳處設置一道擋墻,擋墻高9m,墻頂寬1.3m,漿砌石砌筑。

(2)方案二:擋墻+截排水+削方+坡面防護。場地北側B3邊坡:在坡腳原擋墻頂部設置一平臺,平臺寬5m,并進行削方放坡,坡比1:0.75,對坡面采用錨桿框架梁進行防護。場地南側B1邊坡:其中場地南側東部邊坡天然狀態下為穩定狀態,且施工過程中未對該邊坡進行削坡,本次不對其進行工程防護。在場地南側西部邊坡前緣設置一級擋墻,擋墻高8m,墻頂寬1.2m,漿砌石砌筑,對墻后坡面進行削方,分兩級,每級坡高8m,坡比1:0.75,采用拱形骨架進行防護,設置兩個平臺,平臺寬4m,在坡面設置截排水設施。場地西側B2邊坡:治理方案與“方案一”相同。

(3)方案比選。“方案一”工程造價1100萬元,優點是治理工程的穩定性及耐久性好,安全度高,特別是對大型滑坡邊坡治理效果好,占地少,確定是施工周期較長。“方案二”工程造價950萬元,造價較低,施工工藝簡單,但是環境破壞大,占地多。

4 治理方案分項工程設計

(1)抗滑樁設計。布置在場地北側原擋墻內側,基本與坡向相垂直。抗滑樁,樁型為方樁,共59根,樁長13m,樁截面為1.2m×1.5m,樁中心距5.0m,為懸臂式,懸臂7.0m。樁身砼C30,鋼筋:樁身主筋采用32HRB400級螺紋鋼筋,箍筋采用14HRB335級螺紋鋼筋。護壁采用C20混凝土澆筑。

(2)樁間混凝土板墻。在抗滑樁間設置C25混凝土板墻,墻高7.0m,墻面垂直,墻厚0.3m,墻體內布置12@200的雙層鋼筋網,墻后設置不小于0.3m的砂礫濾層。

(3)削坡、坡面防護工程。對南側邊坡西部坡面進行削坡,削坡坡比1:0.5,共分兩級,每級坡高8m,預留兩級平臺,平臺寬3.0m,分別為1312.5m平臺、1320.5m平臺。對斜坡采用錨桿框架梁進行防護,框架梁之間采用植生袋進行填充并進行綠化,錨桿長20m、25m,錨固段長10m。

(4)擋墻設計。在場地西側設置一排擋墻,擋墻長57m,高9.0m,漿砌石砌筑,墻頂厚1.3m;場地南側西部設置一排擋墻,擋墻長150m,高8.0m,漿砌石砌筑,墻頂厚1.2m;兩處擋墻墻胸斜率均為1:0.2,墻背斜率1:0.1,墻后設置反濾層,底部設隔水層,擋墻每8m~10m設置一道沉降縫,縫寬2cm填充瀝青木板,墻身設排水孔,采用110PVC管,最底部一排排水孔較地面高0.3m,每排間距1.5m,相鄰孔間距3.0mm。

5 推薦方案主要工程量

抗滑樁59根,樁長13m,截面1.2m×1.5m,樁身砼1380m3;樁間板墻長220.4m,面積1542.8m2;錨桿長度3445m;漿砌石擋墻3684m3;以及截排水溝和土石方開挖。

6 結語

地質災害防治工程是國家一直開展的重點工程和民生工程,地質災害一直危險著人民生命財產安全,如何進行更加科學的治理是廣大工程技術人員一直謹記的牢固使命和攻關課題。本文通過黃土地區經常出現的工程建設場地地質災害治理設計方案的對比、確定,為類似地質災害防治工程治理設計提供有效參考。