云南省永平縣老凹子銅鉛鋅多金屬礦礦區特征分析

王德君,陳 晨,王藝翔

(云南省有色地質局三一0隊,云南 大理 671000)

礦區位于永平縣城150°方向,直距約40km,行政區劃隸屬永平縣水泄鄉所轄,礦區地處云貴高原西部,橫斷山脈南段,為北西向山系,地勢北東高南西低,最高天鵝飽蛋山,海拔2721.9m,最低點大寨村北瀾滄江邊,海拔1100m,最大比高1621.9m,屬構造侵蝕的中高山地貌區。

1 區域成礦背景

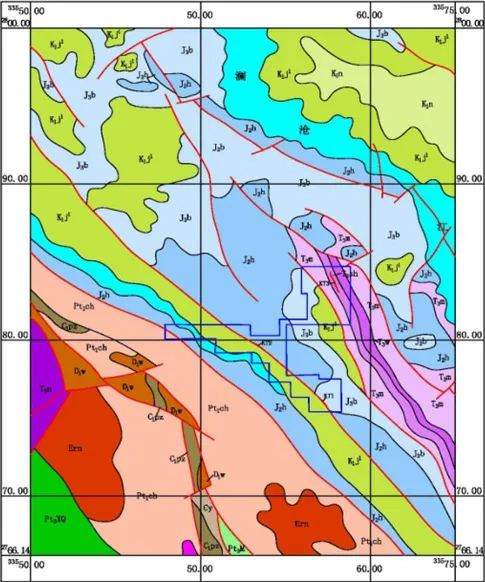

圖1 區域地質簡圖

區域內出露的地層由老至新主要有:古元古界崇山群、新元古界勐統群、新元古界習謙巖群、泥盆系下統溫泉組、石炭系下統平掌組下段、石炭系上統魚塘寨組、三疊系上統歪古村組、三疊系上統三合洞組、三疊系上統挖魯八組、三疊系上統麥初箐組、三疊系上統南梳壩組、侏羅系中統花開左組、侏羅系上統壩注路組、白堊系下統南新組、白堊系下統景星組和第四系(圖1)。礦體的展布明顯受區域構造控制,找礦潛力較好。

2 礦區地質

(1)地層。勘查區出露地層有:古元古界崇山群一段、古生界崇山群二段、三疊系上統歪古村組、三疊系上統三合洞組、三疊系上統麥初箐組、侏羅系中統花開左組下段、侏羅系中統花開左組上段、侏羅系上統壩注路組、白堊系下統景星組下段。三疊系上統三合洞組為上部為灰黑、黑色碳質頁巖夾淺變質粉砂質板巖、砂巖;下部為深灰色厚~塊狀層泥晶~細晶灰巖[1]。三疊系上統麥初箐組為灰色、淺灰色、綠灰色中~厚層狀細砂巖、粉砂巖互層,夾砂質頁巖,局部淺變質為黑色板巖、灰白色褪色蝕變石英砂巖。侏羅系中統花開左組下段為紫色、紫紅色薄層狀泥巖、粉砂質泥巖夾薄層細砂巖、中~厚層狀石英砂巖、淺色泥巖,底部夾同生角礫巖。侏羅系中統花開左組上段黃灰、灰綠色夾紫色頁巖、泥巖夾薄層狀灰質細砂巖、鈣質頁巖及灰巖透鏡體。侏羅系上統壩注路組為紫色、紫紅色厚~巨厚層狀泥巖、粉砂質泥巖夾綠灰色薄層狀砂質頁巖、巨厚層~塊狀細砂巖。

(2)構造。區內斷裂構造十分發育,主要表現為:北西~南東向組(F1、F2、F3、F7、F8)、近南北向組(F4)及北東東向組(F5、F6)三組斷裂。

F1斷裂該斷裂為瀾滄江深斷裂,屬區域性斷裂,斷層性質為實測逆斷層。F2斷裂屬瀾滄江東斷裂,為區域性斷裂,出露于勘查區中部,屬壓扭性斷裂,蝕變強烈,銅礦化普遍。區內從北西部的炭山到南東部的下丙龍,沿斷裂均見有銅礦體。F3斷裂該斷裂為區域性深斷裂,位于勘查區中部,走向長3.73km,走向北西~南東向,傾向北東,傾角50°~69°左右,破碎帶寬0.5m~10m,中部有斷層泥,屬壓扭性斷裂。沿該斷裂帶局部有含銅重晶石(或含銅輝銻礦)小透鏡體礦脈產出。

3 礦體特征

本次勘查工作在勘查區塊內共發現了3條前景較好礦體,即KT1、KT2、KT3號3條礦體,其特征如下:

(1)KT1號礦體。該礦體位于綠茵洞,賦存于侏羅系壩注路組地層中,礦體直接頂底板為硅化石英砂巖,界線清楚,產狀64°∠49°,水平厚度0.5m~2.0m。礦體厚度變化不穩定型,有用組分分布均勻程度屬于均勻型。礦體頂、底板均由侏羅系壩注路組(J3b)地層中,礦體直接頂底板為硅化石英砂巖及斷裂破碎巖組成。

(2)KT2號礦體。該礦體位于巖羊山,賦存于侏羅系中統花開左組下段紫色、紫紅色薄層狀泥巖、粉砂質泥巖夾薄層細砂巖、中—厚層狀石英砂巖、淺色泥巖,地層中。礦體直接頂底板為硅化石英砂巖,界線清楚,產狀240°∠48°,水平厚度0.6m~2.0m,金屬礦物成份主要有:黃銅礦、孔雀石、銅藍;非金屬礦物成份主要有:石英、黃鐵礦。礦石自然類型屬褪色蝕變砂巖型銅礦石、石英脈型銅礦石,工業類型屬氧化礦石。礦體地表斷續延長約400m,單工程礦體厚2.15m~3.10m,平均厚3.05m。

(3)KT3號礦體。礦體單工程礦體厚2.86m~3.11m,平均厚3.01m,銅礦金屬礦物成份主要有:黃銅礦、孔雀石、銅藍;非金屬礦物成份主要有:石英、黃鐵礦;金礦石礦物為自然金,脈石礦物為:石英、黃鐵礦、褐鐵礦、鏡鐵礦、黃銅礦等。

4 礦石質量

礦石自然類型主要為氧化鐵金礦石、破碎蝕變巖型鐵金礦石、氧化銅礦、褪色蝕變砂巖型銅礦石。礦石工業類型只要為構造角礫巖型鐵金礦石、構造角礫巖型銅礦石、石英脈型銅礦石、褪色蝕變砂巖型銅礦石。礦石結構主要有:微晶結構、細晶結構。

5 礦床成因及找礦標志

(1)礦床成因。勘查區內銅礦床成因屬與地層、構造雙重因素相關的中低溫熱液礦床;金礦床成因屬與構造相關的低溫熱液礦床。

(2)找礦標志。①圍巖蝕變標志:礦體頂底板及近礦圍巖中,以上蝕變發育地段往往指示有礦體或礦化體的存在,與成礦關系密切。②地球化學標志:金、銅礦化體的分布與地球化學異常基本吻合,地球化學異常是重要的找礦標志。