大興安嶺東部林區泥炭沼澤調查設計

陳國富 牟兆軍 魏麗麗 任偉

[摘 要] 本文分析論述大興安嶺東部林區泥炭沼澤的調查范圍、調查內容、調查區劃、調查方法、外業調查和實驗室分析檢測6個方面,形成大興安嶺東部林區泥炭沼澤調查設計方案,以供科研與生產參考。

[關鍵詞] 泥炭沼澤;調查設計;大興安嶺東部林區

[中圖分類號] X37 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-7909(2020)03-64-3

1 調查范圍

依據《黑龍江省泥炭沼澤碳庫調查操作細則》規定,調查范圍包括大興安嶺東部林區面積≥1 hm2的所有自然泥炭沼澤。以泥炭沼澤斑塊作為泥炭沼澤碳庫調查的基本單位[1]。

2 調查內容

2.1 面積

現地調查所有泥炭沼澤斑塊的邊界范圍,利用地理信息系統軟件求算面積。

2.2 植被

通過對泥炭沼澤內的喬木、灌木、草本(蕨類)、苔蘚、層間植物及枯死木、枯落物等調查取樣,測算植被生物量和全碳量。

2.3 土壤

通過對泥炭沼澤土壤調查取樣,獲得土壤容質量、有機碳含量、黏土含量、可溶性有機碳(DOC)、pH值、分解度、泥炭類型、泥炭厚度、水位和土壤有機碳總量10項指標。

2.4 自然環境

地理環境包括泥炭沼澤地形、平均海拔、地理位置(經緯度坐標)等,水環境包括泥炭沼澤自然水分狀況(水源補給狀況、積水狀況、流出狀況等)、人工給排水情況(尤其是1990年以來排水和復濕情況)等。

2.5 保護管理和受威脅狀況

調查泥炭沼澤是否在保護區、濕地公園內或受到其他的專門保護,泥炭沼澤是否受到自然環境變化或人為因素威脅,以及受威脅程度。

3 調查區劃

3.1 區劃系統

以大興安嶺東部林區作為調查實施總體,以泥炭沼澤斑塊作為調查基本單位,按照“省—濕地區—泥炭沼澤斑塊”系統進行區劃。濕地區延用黑龍江省第二次濕地資源調查區劃成果。

3.2 斑塊劃分標準

泥炭沼澤斑塊是泥炭沼澤碳庫調查、統計的基本單位。當單塊泥炭沼澤<1 hm2,其間相距<20 m,而且類型相同時,區劃為同一斑塊。原則上下列因子之一有差異時,應單獨劃分泥炭沼澤斑塊。因子包括縣級行政區域、地形部位、水文要素、保護狀況(依據國際重要濕地、國家重要濕地以及省級或省級以上的濕地公園、自然保護區是否存在差異[2]。

4 調查方法

4.1 遙感影像解譯

4.1.1 資料來源。遙感數據來源于高分1號衛星遙感影像數據,分辨率2.5 m,云量<5%,獲取時間為2015年。

4.1.2 輔助資料。其主要包括大興安嶺東部林區行政區劃圖、濕地資源分布圖、土壤分布圖、林相圖等各類專題矢量圖。

4.1.3 解譯過程。一是人員培訓。為提高遙感解譯正判率,保證遙感解譯精度,首先對參加解譯人員進行技術培訓,使之了解遙感技術基礎知識、熟悉調查技術標準、掌握相關軟件使用方法。二是解譯。解譯人員根據遙感假彩色影像上反映的色調、形狀、紋理、地域分布等特征對泥炭沼澤進行初步解譯判讀,并對泥炭沼澤斑塊進行矢量化。當解譯的斑塊符合斑塊劃分條件時,按條件進行分割。三是質檢。解譯結果由質檢人員檢查,具體要求如下:≥1 hm2可識別地塊無遺漏,≥5 hm2疑似地塊無遺漏;斑塊區劃線平整圓滑,并與遙感影像相吻合,誤差≤1個像素;不符合要求的要補充解譯、區劃。四是印。解譯完成后,將遙感影像圖、泥炭斑塊區劃圖、行政區劃圖相疊加,并添加必要的地理、交通要素,按≥1∶5萬比例尺分幅打印,作為外業調查手圖。同時,將影像圖分幅配準,載入平板電腦,使調查更準確、更便捷。

4.2 資料收集

圖面資料有比例尺1∶2.5萬地形圖、行政區劃圖、濕地資源分布圖、土壤分布圖和林相圖等。數據資料有分辨率2.5 m遙感數據、濕地數據庫、森林資源規劃設計調查數據庫、沼澤志、植物志和植物圖鑒等。

4.3 抽樣設計

4.3.1 泥炭沼澤及斑塊邊界界定。外業調查時以沼澤植物為參考,以泥炭土的物理特征為依據進行判斷。特征不明顯難以判斷的,需進行土壤取樣,根據樣品檢測結果判定泥炭沼澤及斑塊邊界。

①泥炭沼澤界定量化指標。腐殖質層的厚度≥10 cm;當混合土壤(腐殖質層下方的)達到20 cm深度時,小于20 cm的一個層有機碳含量必須≥12%。

沼澤土壤被水浸透,需滿足:當黏土含量≥60%,則土壤有機碳含量≥18%;當60%>黏土含量>0%,則土壤有機碳含量>[12%+(黏土含量×0.1)];當無黏土含量(=0%),則土壤有機碳含量需≥12%。

同時滿足上述兩項條件,為本次泥炭沼澤調查的范圍。

②斑塊邊界界定量化指標。在①界定的泥炭沼澤內,以表層泥炭厚度30 cm等值線作為泥炭沼澤斑塊邊界。

4.3.2 泥炭沼澤斑塊面積求算。現地判定泥炭沼澤斑塊邊界后,以GPS定位數據對斑塊矢量圖進行調整,調整后斑塊邊界誤差≤5 m。利用地理信息系統軟件自動求算面積,小數點后保留兩位有效數字。

4.3.3 植被樣方布設。大興安嶺林區地形地貌、植物群系類型分布比較單一,其所含泥炭沼澤的主要植物群系類型有柴樺、小葉樟、苔草3個群系。其中,以苔草、小葉樟植物群系面積居多,占泥炭總面積的97.56%;柴樺群系少量分布,占泥炭總面積的2.44%。地貌部位以溝谷型為主。

①布設原則。植被樣方布設方法和布設數量是根據目的和要求,并結合現場調查結果確定該區域內植被樣方布設點位,同時必須遵循全面性、代表性、客觀性和可行性原則。

②樣方數量。根據泥炭分布規律,在全區范圍內布設了27塊樣方(苔草群系15塊、小葉樟群系9塊、柴樺群系3塊)。所設樣方涵蓋了全區所有泥炭沼澤的主要地貌部位和植物群系類型。

5 外業調查

5.1 現狀調查

5.1.1 自然環境狀況。以泥炭沼澤斑塊為單位,調查斑塊的自然環境狀況。其中,地理環境調查包括地理位置、地形地貌、平均海拔、年均氣溫和年均降水量等方面的調查,水環境調查包括泥炭沼澤水源補給狀況、流出狀況、積水狀況及排水與復濕情況等方面的調查,植被類型調查包括喬—灌—草型、灌—草型、草本型、苔蘚型4種調查。

5.1.2 保護管理和受威脅狀況調查。一是保護管理狀況。調查泥炭沼澤是否在保護區內或受到其他專門保護,注明保護管理單位名稱及建立時間、保護等級(國家級、省級、縣級)及主管部門(林業、水利、國土等)等。二是受威脅狀況。調查泥炭沼澤是否受到惡劣自然環境條件或人為因素威脅,受威脅程度如何。

5.2 植被調查

5.2.1 植被樣方設置。樣方形狀與規格為灌木2.0 m×2.0 m、草本1.0 m×1.0 m、枯落物0.5 m×0.5 m、蘚類0.2 m×0.2 m。

5.2.2 植被因子調查。輔助目測調查灌木層植物群系名稱及亞優勢植物種類、平均地徑、平均高度、平均蓋度等,輔助目測調查草本層植物群系名稱及亞優勢植物種類、平均高度、平均蓋度等,記錄枯落物的平均厚度、平均蓋度。

5.2.3 植物取樣。植物地上部分取樣包括灌木地上部分取樣,草本(蕨類)、蘚類地上部分取樣,枯落物地上部分取樣。植物地下部分取樣包括灌木、草本(蕨類)、蘚類植物地下部分取樣以及枯落物地下部分取樣。

5.3 土壤調查

5.3.1 調查指標。泥炭沼澤土壤調查包括土壤容質量、有機碳含量、黏土含量、可溶性有機碳(DOC)、pH值、分解度、泥炭類型、泥炭厚度、水位和土壤有機碳總量10項指標。其中前7項指標通過實驗室對土壤樣品檢測分析獲得,泥炭厚度和水位2項指標通過外業調查獲得,土壤有機碳總量通過計算匯總獲得。

5.3.2 泥炭厚度與水位。一是厚度調查。調查點應在泥炭沼澤斑塊內均勻布設。當群系面積在1~1 000 hm2,每個群系內均勻設置調查點10~30個;當群系面積≥1 000 hm2,每個群系內均勻設置調查點≥30個。

二是水位調查。當泥炭沼澤地表有積水時,水深記為“+XX”cm。當鉆孔內水面與地表持平時,水位記為“0”cm。當泥炭沼澤地表沒有積水時,土壤樣品取完后,在各采樣點深挖,直到有見到地下水流出為止,等水位穩定后,此時地表至地下水的距離為地下水位值,記為“-XX”cm。

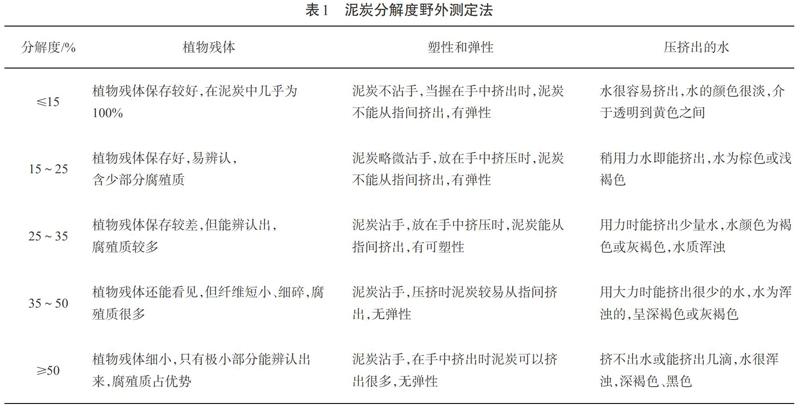

5.3.3 泥炭類型與分解度。泥炭類型根據地上植被和泥炭質地結構觀察判斷填寫(木本、草本、蘚類、某—某混合),判斷困難時由實驗室泥炭樣品檢測獲得;泥炭分解度可以按下面的方法在野外調查填寫,野外測定困難時由實驗室測定,詳見表1。

5.3.4 土壤取樣。一是深度控制。泥炭土壤厚度≥1 m,則取樣深度為1 m;泥炭土壤厚度<1 m,則按實際深度取樣。

二是質量控制。在每個采樣點,對于容質量、有機碳含量、黏土含量、pH值、泥炭類型和分解度6項指標的樣品平行重復取樣3份,每份樣品由3鉆土樣均勻混合而成,每鉆取樣之間的水平距離不大于50 cm。取樣量不少于1 000 g,以保證滿足各項指標檢測所需和測后留有備份。

參考文獻

[1]張國棟.黑龍江省泥炭沼澤碳庫調查方法的探討[J].農業實用科技信息,2015(11):26.

[2]趙星財.黑龍江省泥炭沼澤生物量和碳庫調查淺析[J].防護林科技,2016(11):70-71.