新疆托克遜縣可可乃克金礦礦體特征及找礦標志

趙海波

(新疆維吾爾自治區地質礦產勘查開發局第十一地質大隊,新疆 昌吉 831100)

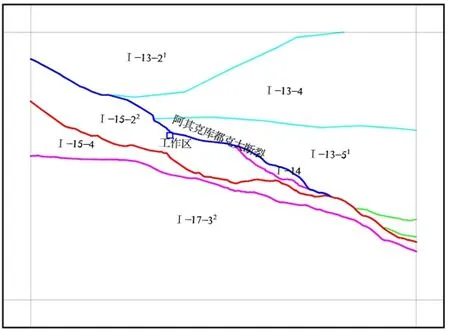

區域位于新疆托克遜縣城252°方向,直距約60km(圖1)。中心地理坐標:東經88°06′22″,北緯42°35′57″。屬高山區,海拔最高達1690m,最低1500m,相對高差約200余米,山頂多為尖棱狀,山坡多為直線狀,坡度30°~60°,個別地段近直立。該區區域性地質調查工作程度較高,但資料形成較早,較為陳舊。

1 區域地質背景

該區位于天山中段,屬哈薩克斯坦-準噶爾板塊與塔里木板塊的對接碰撞部位。按最新新疆大地構造單元劃分方案,該區大地構造位置位于天山興蒙造山系(Ⅰ)—伊寧-中天山地塊(Ⅰ-15)—博羅科努早古生代陸緣弧(Ⅰ-15-2)-可可乃克早古生代陸緣弧(Ⅰ-15-22),區內構造線總體為北西向,斷裂構造和褶皺構造較為發育,(見圖1)。

圖1 工作區大地構造圖

(1)地層。該區區域出露主要地層有奧陶系、志留系、石炭系和少量第四系等。

(2)構造。區域上大地構造位置位于塔里木板塊北緣活動帶,伊犁微板塊之博羅科努早古生代島弧-弧后帶的西延部分,阿其克庫都克深大斷裂和桑樹園子大斷裂之間,區內構造線總體為北西向,斷裂構造和褶皺構造較為發育。

(3)侵入巖。區內巖漿活動頻繁,侵入巖分布廣泛,中酸性巖、基性巖均較發育,巖石種類復雜,形成時代主要為晚—中志留世和晚—中石炭世,次為二疊世。

侵入巖以各類酸性巖為發育,多為華力西期產物。以阿其克庫都克大斷裂為界,北部主要出露二疊紀侵入體,巖性主要為粗粒鉀長花崗巖、二長花崗巖、輝長閃長玢巖、輝長閃長巖、橄欖巖、蛇紋巖等;南部則出露志留紀、奧陶紀與石炭紀侵入體,主要為中酸性巖體,巖性分別為鉀長花崗巖、二長花崗巖與斑狀鉀長花崗巖、斑狀二長花崗巖。

(4)火山巖。區域內火山巖主要分布于下奧陶統米什西溝組中,為一個較大火山—沉積旋回,最初火山呈中心式噴發,具有4個以上噴發韻律,以基性火山巖為主,其攜帶硫化物成礦物質的深源熔漿上升、噴溢,在氣液作用下,局部地段富集成礦體,攜帶含礦物質的火山碎屑經海水作用沉積,形成火山沉積型硫化物礦床;中期相對穩定,形成一套海相濁積巖;最后火山又呈中心式噴發,為陸相中性火山巖。

(5)變質作用。本區變質作用以動力變質作用為主,其次為區域變質作用和接觸變質作用。區域變質作用主要分布于長城系艾木太巖組中,呈近東西向長條狀展布。變質巖石主要為片巖、片麻巖及混合巖等,普遍見有綠泥石、綠簾石、絹云母、黑云母等變質礦物。接觸變質作用主要分布于中酸性侵入巖體的外接觸帶上,一般表現為角巖化。

2 礦體地質特征

2.1 L7號礦體

(1)礦體形態、規模、產狀。礦體分布于詳查區東部,位于SP2號蝕變帶東端,呈脈狀產出。地表由13個探槽控制;深部由7條穿脈、6個鉆孔控制。控制礦體長約300m,沿傾向控制礦體最大斜深156m,垂深150m(3勘探線ZK301),控制礦體最低標高1361m(3勘探線ZK301)。礦體整體表現為一陡立的單斜構造,地表礦體較厚向深部延伸逐漸尖滅。礦體傾向198°~220°,傾角65°~83°,平均傾角79.35°。礦體頂板巖性為淺綠色凝灰巖、底板巖性主要為深灰色凝灰巖。

(2)礦體厚度變化特征。地表單工程控制礦體厚度在2.60m~16.88m,平均厚度7.46m;硐探工程控制礦體厚度5.90m~16.24m,平均厚度10.63m;鉆探工程控制礦體厚度0.76m~1.65m,平均厚度1.20m。詳查區單工程控制礦體最小厚度0.76m,最大厚度16.88m,一般厚度5m~10m,平均厚度7.35m,厚度變化系數為141.28%,屬厚度不穩定的礦體。

(3)礦體品位變化特征。地表控制礦化品位1.42×10-6~3.03×10-6,平均品位1.97×10-6;硐探工程控制礦體品位1.67×10-6~3.25×10-6,平均品位2.41×10-6;鉆探工程控制品位2.64×10-6~6.83×10-6,平均品位4.39×10-6。單工程控制礦體平均品位最低為1.42×10-6,最高品位為6.83×10-6,一般品位2.0×10-6~3.0×10-6,平均品位2.48×10-6,礦體品位變化系數為166.51%,屬有用組分分布不均勻礦體。

2.2 L4號礦體

(1)礦體形態、規模、產狀。礦體分布于詳查區東部,位于SP1號蝕變帶東端,呈脈狀產出。地表由8個探槽控制;深部由5條穿脈、2個鉆孔控制。控制礦體長約200m,沿傾向控制礦體最大斜深48.92m,垂深47m,控制礦體最低標高1515m標高。礦體整體表現為一陡立的單斜構造。礦體傾向197°~218°,傾角70°~80°,平均傾角74.66°。礦體頂板巖性為淺綠色凝灰巖、底板巖性主要為深灰色凝灰巖。

(2)礦體厚度變化特征。地表礦體單工程厚度在1.03m~8.08m,平均厚度4.72m;硐探工程控制礦體厚度1.87m~6.59m,平均厚度5.02m。整體單工程控制礦體最大厚度8.08m,控制礦體最小厚度1.03,控制礦體一般厚度在4m~7m,平均厚度4.83m;厚度變化系數為98.66%,屬厚度較穩定的礦體。礦體總體厚度變化較均勻,中部礦體較厚,高于其他地段,中部礦體向兩側、向深部延生逐漸尖滅。

(3)礦體品位變化特征。地表槽探控制礦體品位1.49×10-6~ 2.30×10-6,平 均 品 位 1.87×10-6;硐 探工程控制礦體品位1.59×10-6~2.19×10-6,平均品位1.93×10-6。礦體品位0.56×10-6~ 4.01×10-6。單工程控制礦體平均品位最低為1.49×10-6,最高品位為2.30×10-6,一般品位1×10-6~ 3×10-6,平均品位1.92×10-6,礦體品位變化系數為112.47%,屬有用組分分布較均勻礦體。

詳查區內除L7、L4主礦體之外另圈定其他礦體13條,編號依次為L1、L2、L3、L5、L6、L8、L9、L10、L11、L12、L13、L14、L15,以上礦體規模均較小,除L6、L15號礦體有一點工業礦石外,其他礦體均為低品位礦體。

3 礦床成因

總結以上成礦地質條件,認為該礦床為典型的破碎蝕變巖型金礦,蝕變原巖主要為長石巖屑砂質凝灰巖和晶屑玻屑凝灰巖。主要控礦因素為構造、地層控礦。志留系米什溝下亞組Au含量分布的不均勻性,為該礦床提供了物質來源,斷裂構造提供導礦空間,巖體提供熱液來源,通過導礦構造進行運移并在適當位置富集成礦,表生氧化作用進一步使近地表礦體發生富集。

4 找礦標志

(1)地層標志。志留系米什溝組下亞組地層中發現了該礦床,而在上亞組中雖有蝕變破碎帶產出,但未發現礦體,說明該礦的重要標志之一是志留系米什溝組下亞組地層。

(2)構造標志。該礦床所處大地構造位置為阿其克庫都克深大斷裂附近,受該斷裂影響,次級斷裂十分發育。斷裂破碎帶明顯,多被熱液活動的物質充填,巖石蝕變較普遍。該礦床和可可乃克含銅黃鐵礦均產于此組破碎蝕變帶中,說明該組斷裂對區內礦產有較強的控制作用,同時也是重要的找礦標志。

(3)地球化學標志。該礦床是在檢查1:5萬化探異常時發現的,異常面積不大,為單點異常,化探異常組合為Cu、Au綜合異常。該礦的發現過程說明在進行異常檢查時,應盡量對所有孤點高值進行檢查,采樣點附近如有明顯蝕變,則應引起重視,孤點異常往往比大面積平緩異常更有找礦前景,地球化學特征是重要的直接找礦標志。

(4)蝕變標志。與金礦有關的礦化蝕變有褐鐵礦化、黃鐵礦化等;圍巖蝕變有高嶺土化、硅化、碳酸鹽化等。不同的蝕變組合疊加出現時,是重要的找礦標志。