東昆侖東賽溝基性巖時代分析

趙 楠,郝呈祿,張海龍,梁坤先

(青海省地質調查院 青海省青藏高原北部地質過程與礦產資源研究重點實驗室,青海 西寧 810012)

1 地質學特征

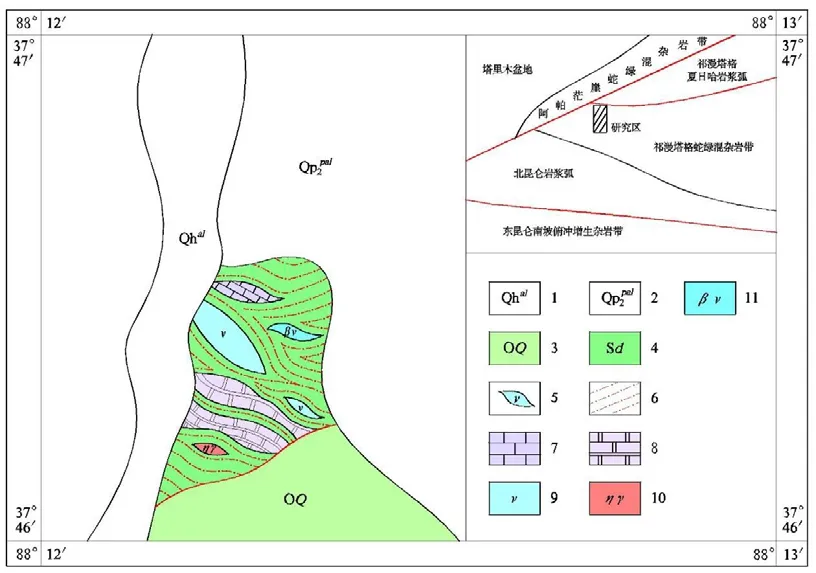

由于歷經了多期的造山作用改造,以及加里東期花崗巖體的侵位破壞,測區基性巖體被肢解破壞并構造混雜,以巖塊的形式零散分布在東賽溝構造混雜巖帶中(圖1)。

圖1 測區東賽溝蛇綠混雜巖地質簡圖

巖塊多呈不規則狀、透鏡狀,受NW-SE向斷裂帶控制明顯,整體近NW、NWW向展布,略具定向。巖塊間未見直接接觸,為強片理化碎屑巖、糜棱巖化碎屑巖、糜棱巖等所分隔。巖石均有熱變質作用顯示,且普遍發育綠泥石化,部分具弱蛇紋石化蝕變。

2 巖石學特征

早志留世東賽溝基性巖主要巖石類型有(變)輝長輝綠巖和輝長巖,兩者往往相伴產出,呈漸變過渡關系,具灰綠-輝長結構。巖石組份具有一定的垂直分帶性,自下而上表現為輝長巖→輝綠巖,以輝長巖占的比例大,具蛇紋石化蝕變。

3 巖石化學和地球化學特征

巖石化學特征。投影結果顯示,所有樣品均落入玄武巖區,巖石SiO2含量介于47.93%~51.14%,屬典型的基性巖范疇。測區基性巖中Al2O3含量10.62%~15.96%之間,平均為12.85%,顯著高于典型地幔(原始地幔Al2O3為4.4%;虧損地幔Al2O3為4.3%;據McDonough,2003)中Al2O3的含量,反映重融地幔的特征,它們是鎂鐵質巖石的特殊類型,是年代更老的地幔,由于構造作用是它上升遷移。

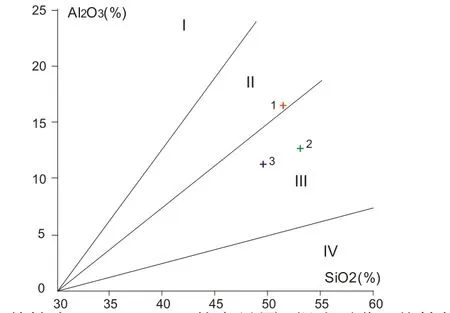

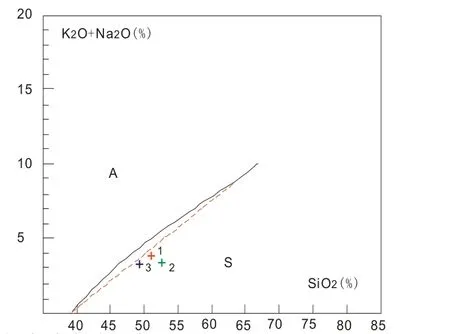

Al2O3-SiO2圖解中(張雯華等,1976)(圖2),樣品絕大多數投落在低鋁質區,個別投落在鋁質區與低鋁質區界線附近的鋁質區一側,巖石總體顯示貧鋁的特征。σ值為1.26~1.97之間,小于3.3,屬鈣堿性巖。在SiO2-(K2O+Na2O)圖解中(圖3),巖石均落入亞堿性系列區(S區);綜上所述,測區基性巖是一套貧鋁富鐵質的基性巖,巖石屬亞堿性拉斑玄武系列。

圖2 測區超基性巖Al2O3-SiO2的變異圖(據張雯華,從柏林,1976)Ⅰ高鋁質區、Ⅱ鋁質區、Ⅲ低鋁質區、Ⅳ貧鋁質區

圖3 白山梁玄武巖硅-堿圖(after T.N Irvine et al.,1971)

4 基性巖形成時代討論

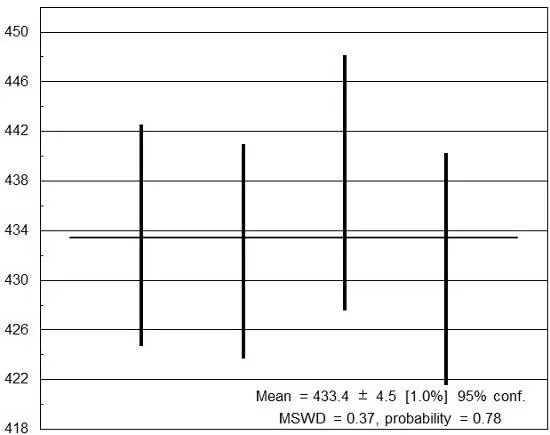

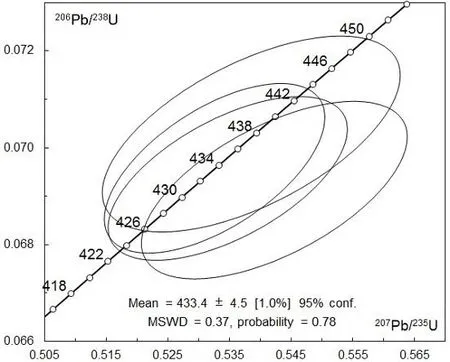

測區東賽溝基性巖賦存于東賽溝奧陶-志留紀構造混雜巖帶中,反映其形成于早古生代。在基性巖下層部位的輝長巖中采集了U-Pb同位素樣品一套,樣品由國土資源部天津地質礦產研究所實驗測試室分析。該U-Pb同位素樣品206Pb/238U表面年齡加權平均值433.4±4.5Ma,一致線年齡為433.4±4.5Ma(圖4、圖5),表明該基性巖形成于早志留世。綜上所述,東賽溝基性巖形成時代應為志留世早期。

圖4 東賽溝蛇綠巖鋯石206Pb/238U加權平均值

圖5 東賽溝蛇綠巖鋯石U-Pb同位素年齡諧和圖

5 基性巖形成構造環境

變輝長輝綠巖與輝長巖化學成分極其相似,在基性巖Al2O3-CaO-MgO圖解中,兩者均落入“鐵鎂堆積巖”區。變輝長輝綠巖與輝長巖稀土元素和微量元素的配分曲線相似,表現出同源巖漿演化的趨勢。巖石稀土元素和微量元素曲線分布型式總體顯示顯示洋脊型或準洋脊型拉斑玄武巖的稀土配分曲線特征,暗示可能形成于弧后局部拉張環境。

東昆侖在早古生代處于伸展、裂解構造背景,晚寒武世-奧陶紀裂解達到鼎盛時期,形成了極為復雜的、彌散性的、多級別的地塊-洋盆(或弧后洋盆)間列體系的多地塊洋陸格局。在裂解鼎盛洋盆形成的同時或稍后,各洋盆的洋殼與相鄰的陸殼之間開始了洋陸消減,區域進入匯聚重組(洋-陸轉換)構造階段-弧盆系構造期。大規模的俯沖削減發生在奧陶紀,至早志留世,除局部仍有殘留洋盆持續俯沖外,區域主體轉換進入弧-陸、陸-陸碰撞造山期。

6 結論

區域研究資料表明,東昆侖在奧陶紀時期發生了廣泛的俯沖削減,影響深遠,在區域上形成了一套分布范圍廣,出露規模大的弧花崗巖系列,位于測區南部的奧陶紀俯沖型花崗巖正是這一構造背景下的產物,是區域俯沖作用在祁曼塔格構造混雜巖帶中的反映。持續的俯沖擠壓導致地殼局部應力松弛,弧后伸展拉張,幔源巖漿底侵上涌,沿構造薄弱部位就位,從而形成了測區北部的早志留世東賽溝基性巖,因此,東賽溝基性巖形成時間較其南部的奧陶紀花崗巖形成時代稍晚。后期經多期次構造作用的疊加破壞,被構造肢解并以巖塊的形式混雜于東賽溝構造混雜巖帶中產出。

綜上所述,東賽溝基性巖應該形成于弧后拉張環境,甚至有可能是成熟的弧后盆地,從而造成巖石地球化學具有與富集型洋中脊或準洋脊拉斑玄武巖(E-MORB)高度相似的特征。