未被破解的戰國黑科技

王悅婧 桂巖

國寶小檔案

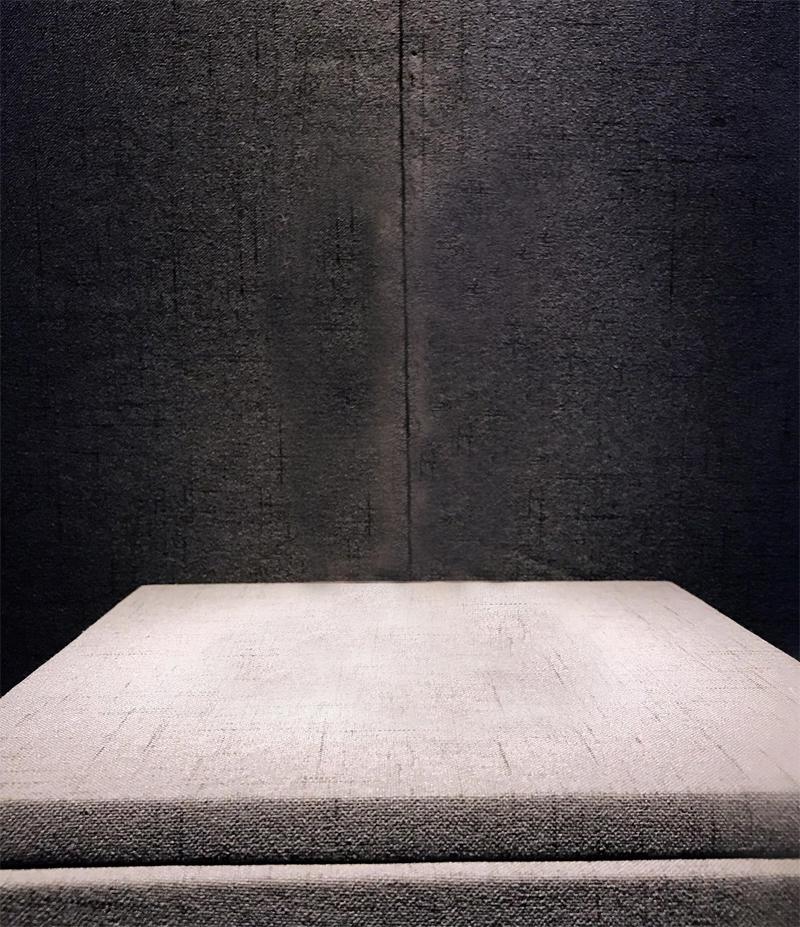

名字:戰國水晶杯

出土地:浙江省杭州市半山鎮石塘村

現藏地:杭州博物館

材質:水晶

年齡:2000多歲

這個戰國水晶杯看上去是不是和我們現在使用的杯子并沒有太大的區別?但實際上,這個杯子比我們以及我們的爺爺奶奶的年齡都要大得多!經過專業檢測,考古學家認定這個杯子有2000多歲,那時中國還處于戰國時代,差不多是我們所熟知的孔子生活的年代。

可能你會問了:2000多年前的杯子是怎么被保存到今天的呀?畢竟玻璃是易碎品,前段時間我就打碎了一個這樣的玻璃杯呢。關于這個杯子的發現,有一個很有趣的小故事。

這難道是一個“穿越”回去的杯子?

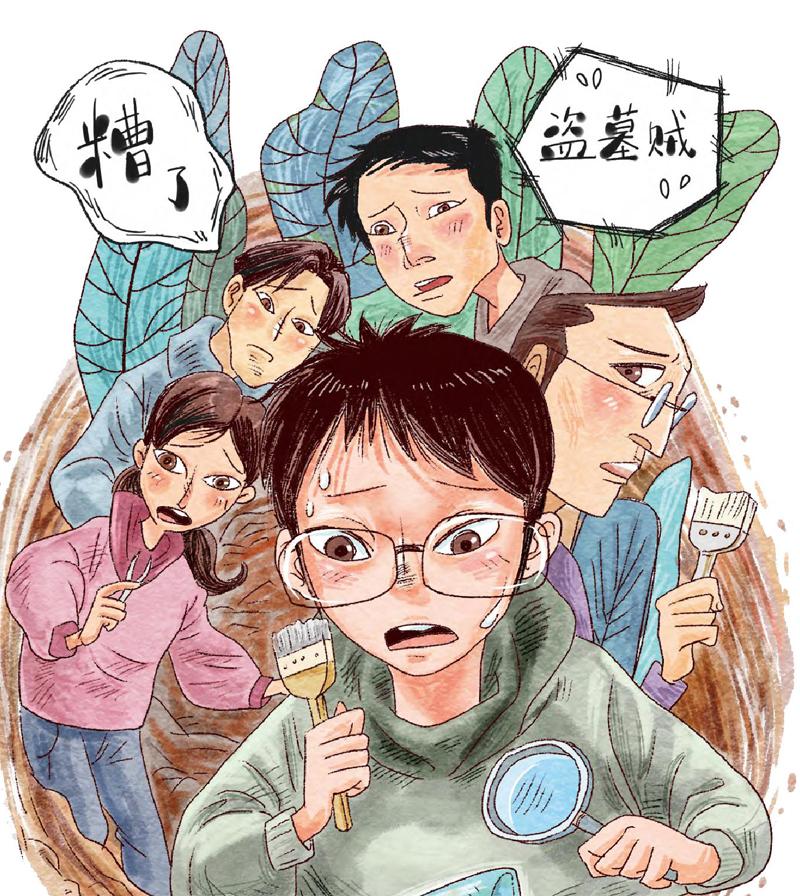

1990年10月的一天,秋高氣爽,陽光燦爛,一位考古隊員正小心翼翼地在杭州市半山鎮石塘村進行考古挖掘,突然他覺得眼前有什么東西閃了一下,他好奇地去仔細觀察,并在發光的地方繼續摳土,當表面的土都被清理完后,一個杯子的輪廓顯現了出來。整個杯子躺在那里,造型簡潔,樸實無華,就像我們現在隨處可見的普通玻璃杯。

所有看到杯子的考古隊員心里都“咯噔”一下,大家的第一反應是:壞了,這座墓可能被盜墓賊光顧過,這個杯子是盜墓賊不小心落下的。但是很快,考古隊員們就否定了這一猜測。因為墓葬表面的泥土非常堅實,不像被挖掘過,而且大家也沒有發現墓葬被盜掘過的痕跡。

隨后,考古隊員們根據杯子所在的墓葬情況,初步判斷這是一座戰國時期的墓。專家通過科技手段,對墓葬中的有機物及杯子上附著的泥土進行了碳14測定,也測定為戰國時期。也就是說,這只看似普通的杯子居然有2000多歲!

碳元素是構成有機物的主要成分,碳14是碳元素具有放射性的同位素。科學家可以通過檢測古代遺跡中有機物的碳14來確定遺跡的大致年代。這種方法叫作“碳14年代測定法”,被廣泛應用于考古學、地質學等學科中。

神奇的天然水晶

當然啦,這個杯子乍一看跟我們現在家里的玻璃杯沒太大差別,但細心的你可能發現了:這個杯子并沒有常見的玻璃杯那么透亮,杯子底部有一些棉絮狀的渾濁物,整體并非完全透明,而是呈淡淡的黃色。

挖出杯子的考古隊員們也發現了這個問題,對于杯子的材質,他們心里雖有一個猜測,但為了進一步確認,還是決定帶著這個杯子到北京的科研機構去做檢測。30年前,交通遠沒有我們現在這么便捷,從杭州到北京坐火車要十幾個小時,這一路上考古隊員們真是戰戰兢兢,一刻也不敢松懈。值得慶幸的是,杯子被順利帶到了北京,檢測結果也很快就出來了,專家們確認了這個杯子的材質——高純度的天然水晶。

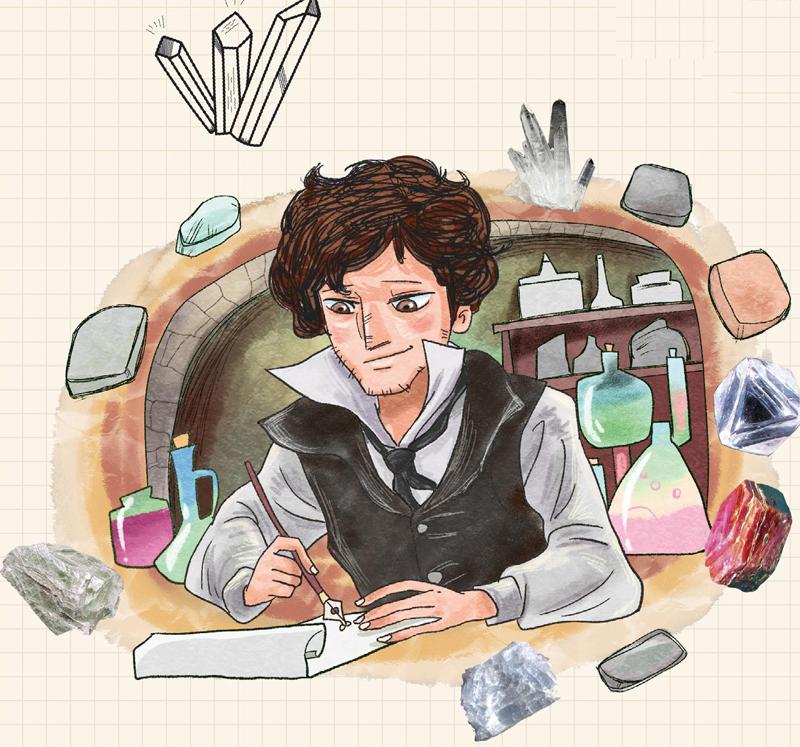

水晶,是一種礦物,算寶石的一種,主要成分是二氧化硅。水晶手鏈、水晶擺件等制品都很漂亮,通常作為裝飾品出現在我們的生活中。水晶可比玻璃堅硬得多,它的摩斯硬度為7 度,相當于用鋼鐵做成的銼刀的硬度呢。

19世紀初,有一個叫摩斯的奧地利礦物學家制定了一套鑒別礦物硬度的標準,他將常見的10種礦物按硬度從小到大分為10級。硬度高的礦物可以在硬度低的礦物表面留下劃痕。摩斯1度是最軟的,很容易刻劃出痕跡,比如滑石的硬度就是1度,你用指甲就能在滑石上留下刻痕;摩斯10度是最硬的,比如金剛石,這是目前地球上發現的最堅硬的自然物質。

水晶杯是如何制作的

說到這里,你可能會有一個疑問:這么硬的水晶是怎么做成一個杯子的呢?仔細看這個水晶杯的造型,杯壁很直,上寬下窄,呈喇叭狀,底部還稍稍往外撇了一些。當你用手握住它的時候,會感到杯壁的弧面非常貼合手掌,光滑舒適,內壁也十分光滑,說明當時制作水晶杯的工匠不僅完好無損地把杯子的內芯掏了出來,而且還做了細致的拋光打磨。

2000多年前沒有現代的機械工具,工匠們單純靠手工做出這樣一個水晶杯,簡直令人匪夷所思。那它究竟是用什么工具、怎么做出來的呢?很可惜,我們現在還不得而知。有人說是使用了和制作玉器一樣的鉆孔法,也有人說這是用金剛砂一點一點地打磨出來的。但這些都只是猜測,古代工匠到底用了什么方法把這個水晶杯做出來,既沒有文獻記載,也沒有出土任何工具,因此,水晶杯的誕生至今依舊是一個未解之謎。小讀者,發揮你的聰明才智,想想古代的工匠究竟是如何做到的吧!

這些年來,我們國家又陸續發現了不少古代水晶制品,如戰國的水晶韘(shè)、南宋的水晶璧等,但這個戰國水晶杯仍然是獨一無二的存在。不論是水晶的純度、體積,還是杯子制作的工藝、年代都是很罕見的。因此這件具有“超前工藝”的水晶杯是當之無愧的國寶,是被列入禁止出國展覽的國之重寶之一。