厚煤層預采頂分層綜放工作面區段煤柱合理寬度留設研究

楊恒澤,冷 超,王 超,謝文武,劉 超,賀洪坤

(1.山東科技大學 礦業與安全工程學院,山東 青島 266590;2.山東濟礦集團 金橋煤礦,山東 濟寧 272000;3.山東臨礦集團 新驛煤礦,山東 濟寧 272000)

近年來,大尺度、快速推進的高強度綜放開采是我國厚煤層開采的重要發展方向[1],煤柱側巷道位于應力增高區,使得巷道承受的開采擾動大,若煤柱尺寸留設過小則難以保證巷道穩定,煤柱尺寸留設過大則造成資源浪費,因此綜放工作面區段煤柱合理寬度的確定對提高資源利用率和安全開采起著關鍵作用[2]。目前許多學者對綜放區段煤柱的合理寬度留設做了研究,文獻[3-4]對綜放工作面前方支承壓力分布規律、區段煤柱塑性破壞區寬度理論進行了研究,文獻[5-6]研究了煤柱尺寸對煤柱穩定性的影響、綜放工作面側向圍巖的屈服破壞特征、垂直以及水平應力分布特征,文獻[7-10]對常規綜放開采過程中區段煤柱應力分布、合理寬度進行了研究。

上述表明,我國學者已經掌握常規中厚煤層及厚煤層沿空掘巷合理煤柱寬度確定,但是鮮有涉及煤厚8~9 m 的凹凸型煤體綜放沿空掘巷窄煤柱留設的研究,此外,所研究工作面受相鄰及本工作面頂層部分煤體多次開采的動載擾動,對工作面窄煤柱的留設增加了困難。以山東金橋煤礦1308 綜放工作面為試驗工作面,采用理論分析、公式計算和數值模擬的方法研究了該特殊地質條件下綜放工作面窄區段煤柱的塑性破壞區分布規律、應力場分布特征,經過綜合分析確定煤柱合理留設寬度,為相似條件下區段煤柱的留設可以提供一些理論借鑒。

1 工程概況

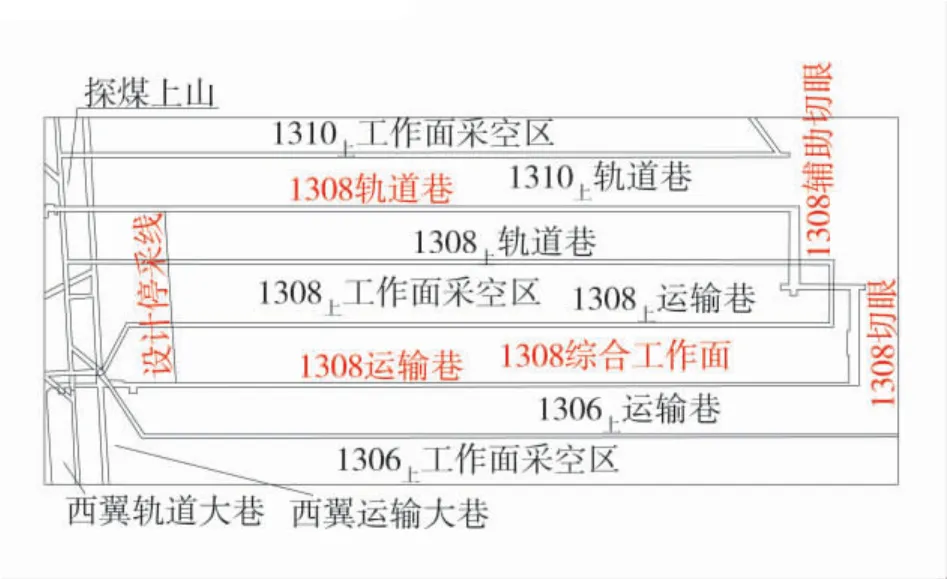

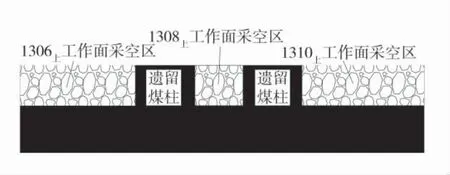

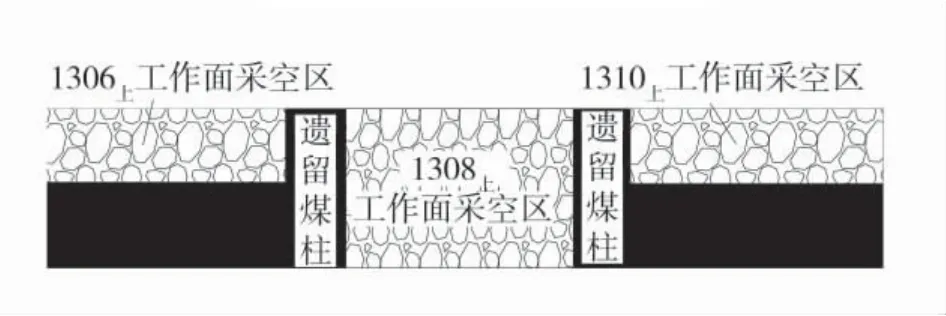

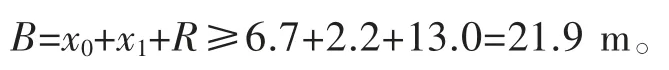

山東金橋煤礦一采區煤層傾角,3°~8°,平均傾角 5°,主采 3#煤,煤厚 1~8.7 m,平均 6.5 m。一采區前期采用分層開采,1308 綜放工作面開采前,3#煤上分層中 1306上、1308上和 1310上工作面已開采完畢,在 1306上、1308上工作面間形成 79 m 煤柱,1308上、1310上工作面間形成75 m 煤柱。按該礦以往開采經驗,1308 工作面計劃采用綜放開采,將下分層煤和部分條帶煤柱采出,工作面開采后,在1308 采空區兩側分別形成38 m 和39 m 的煤柱。1308 工作面布置如圖1、1308 工作面未采前剖面如圖2、1308 工作面采后剖面如圖3。

圖1 工作面布置圖Fig.1 Layout of working face

圖2 開采前剖面Fig.2 Pre-mining profile

圖3 開采后剖面Fig.3 Post-mining profile

2 煤柱合理寬度理論分析

2.1 合理寬度范圍理

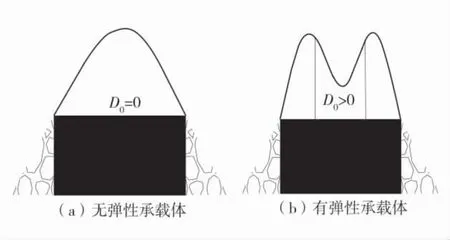

相關理論研究表明[11],煤柱兩側工作面采空后,從采空區邊緣至煤柱中央逐漸形成塑性破壞區和彈性區。塑性區煤體因受高應力破壞從而承載能力較弱,彈性區煤體結構完整,處于三向受力狀態,因此承載能力大,是煤柱的主要承載體。煤柱有無承載體示意圖如圖4。如圖4(a)為煤柱寬度較小時,中部無彈性承載體,彈性承載體寬度為0,兩側采空區的側向支承壓力作用在煤柱上產生疊加,使得煤體破壞,無法承受覆巖質量。此外,在工作面回采過程中擾動的影響下,產生高應力集中的煤柱極易發生整體失穩[11-12]。如圖4(b),當煤柱寬度較大時,煤柱中部存在彈性承載區,兩側采空區的側向支承壓力沒有在煤柱上產生疊加,對上覆巖層具有一定的承載能力,煤柱穩定性較高[13]。因此,煤柱彈性承載區的存在與否決定了煤柱的穩定性。

圖4 煤柱有無承載體示意圖Fig.4 Schematic diagram of coal pillar with or without support

當煤柱服務期間,要經歷1306上工作面、1310上工作面、1308上工作面和1308 綜放工作面回采造成的多次開采擾動的影響。由于綜放工作面開采引起的圍巖和煤體加載程度高,采動加載的時間長,所以在反復的加載過程中,煤柱必然會出現大面積的破壞,若煤柱留設寬度較小則無法保證工作面采掘工作的安全進行。此外從通防角度和基本頂破斷導致圍巖松散破碎的影響等多方面考慮,煤柱的留設不應該小于8 m[14]。

煤柱的寬高比(W/H)對煤柱的穩定性也有重要的影響[15]。以往的研究表明,當煤柱的W/H 介于3~5 或大于10 時,能夠保持很好的穩定性。W/H 介于3~5 時的煤柱,形成屈服煤柱。屈服煤柱具有一定的彈性核區寬度,具有較高的承載能力,能抵抗反復開采擾動下產生的影響,煤柱不易發生失穩破壞。同時屈服煤柱在現場的應用表明該技術也能夠有效減小沖擊地壓發生的幾率,使采場巷道受到很少的破壞,易于巷道支護。W/H 大于10 時也能使煤柱保持很強的穩定性,但是出于減少煤炭損失,提高資源回收率,有利于沖擊地壓防治以及此生災害(殘煤自燃、瓦斯溢出等)控制的目的[16],煤柱寬度的留設最好介于3~5 倍煤柱高度之間。

2.2 可保持穩定煤柱寬度

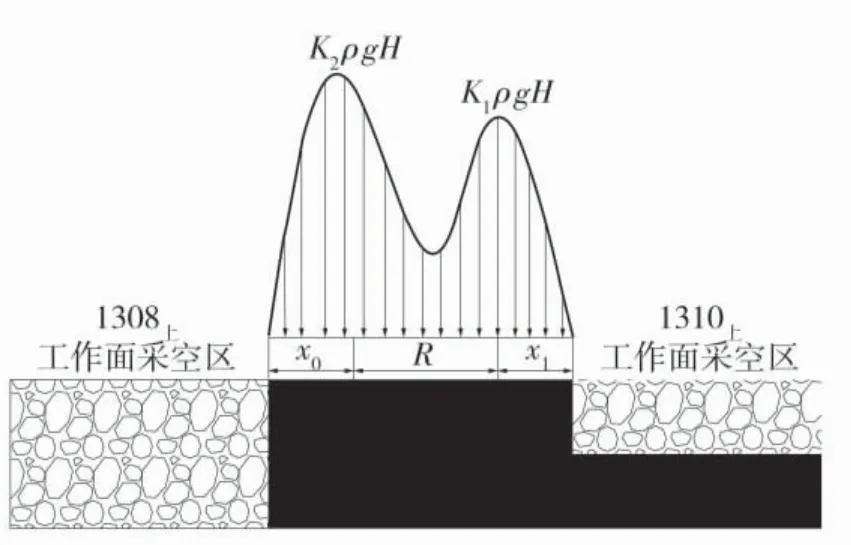

煤柱兩側工作面采空后,距離采空區側近的煤柱會形成的數倍ρgH 的應力,使得邊沿煤體遭到很大程度的損壞。集中應力向煤柱深部轉移,在煤柱上可分為塑性區和彈性區,如果煤柱尺寸留設不合理,兩側采空區形成的塑性區在煤柱中部產生疊加,煤柱極易在開采擾動的影響下發生動力失穩。為了保證煤柱的穩定性,根據Wilson 兩區約束理論[17-19],煤柱寬度計算模型如圖5。

圖5 煤柱寬度計算模型Fig.5 Coal pillar width calculation model

煤柱保持穩定性寬度B 為:

式中:x0、x1為煤柱兩側塑性區寬度;R 為煤柱中部彈性區寬度。

塑性區一般也叫極限平衡區,指的是由于煤體開采,在煤壁邊沿形成數倍ρgH 的應力,當應力集中超過邊沿煤體的單軸抗壓強度時,煤體發生破壞。對采空區周邊煤層的極限平衡區建立了理論公式,計算煤柱寬度。基于極限平衡理論推導出采空區側極限平衡區寬度x[20-21]為:

式中:M 為煤層開采厚度,m;f 為煤層與頂底板之間的摩擦因數,f=0.4;K 為受采動影響時兩區交界處的峰值應力集中系數;ρ 為上覆巖層的平均密度,kg/m3;H 為煤層埋深,m;c 為煤體黏聚力,MPa;φ為內摩擦角,(°);λ 為側壓系數,λ=(1+sinφ)/(1-sinφ)。

以1308 工作面地質生產條件及查閱相關礦方資料:φ=22°,φ=25°,c=2.4 MPa,M=6.5 m 及 2.2 m,K=2.5 及 1.9,ρ=2 500 kg/m3, H=450 m。

根據上述公式,計算得到 x0=6.7m,x1=2.2 m,根據以往經驗,煤柱中彈性區寬度R 通常大于或等于煤層厚度的 2 倍[22]。因此,R≥2×6.5 m=13.0 m。

煤柱保持穩定性寬度B 為:

3 數值模擬

3.1 模型建立與模擬方案

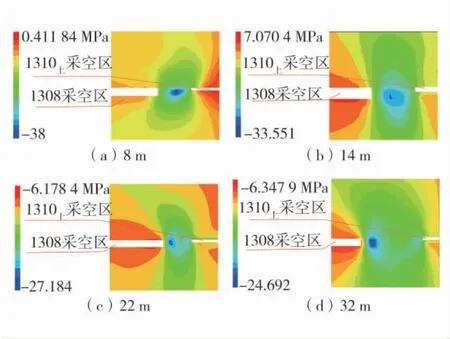

選取1308 綜放工作面與1310上采空區之間的煤柱做為試驗煤柱,并進行數值模擬,數值模型如圖6。數值模型尺寸:x 軸是工作面的傾向方向,y 軸是工作面的走向方向,z 軸是模型高度方向,長×寬×高=350 m×550 m×110 m。模型的邊界條件是頂部為自由邊界,底部邊界固定,其余面受水平位移約束。上邊界施加相當于450 m 采深的11.2 MPa 的應力,x、y 方向施加初始應力為 6.4 MPa。模型的各煤巖層采用摩爾-庫倫本構模型,模型中煤巖層力學參數見表1。

模擬方案:參考以往寬煤柱留設方案,模擬煤柱寬度分別為 8、14、22、32 m 時的塑性區破壞、垂直應力分布特征。

3.2 模擬結果

3.2.1 煤柱的塑性區分布特征

圖6 數值模型Fig.6 Numerical model

表1 煤巖力學參數Table 1 Mechanical parameters of coal and rock

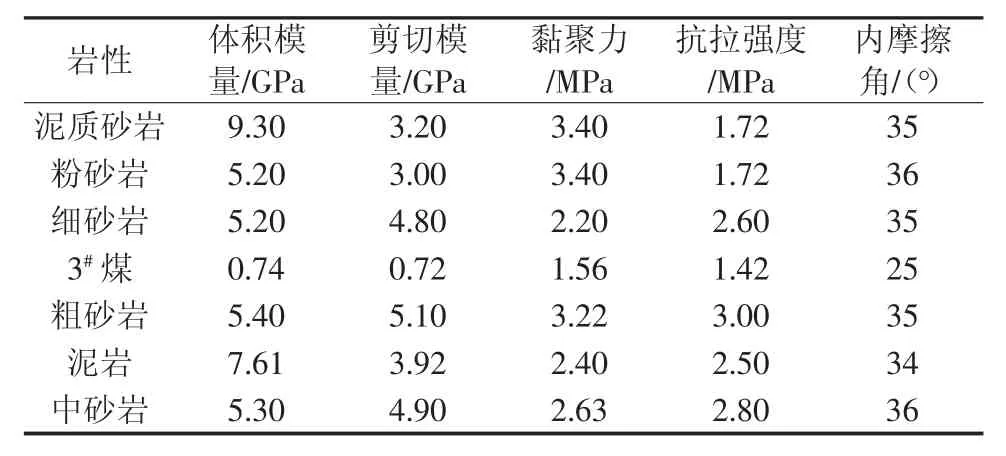

模擬獲得了在1308 綜放工作面回采擾動下不同寬度煤柱的塑性破壞情況,得到的塑性破壞區云圖如圖7。

1)當為8 m 的小煤柱時,塑性破壞區在煤柱的傾向上貫穿整個煤柱,煤柱的破壞十分嚴重,煤柱喪失承載能力。

2)當煤柱寬為14 m 時,塑性破壞區貫穿整個煤柱,煤柱的破壞程度比煤柱6 m 寬時稍輕,煤柱整體有少許承載能力。

3)煤柱寬度為22 m 寬的大煤柱時,塑性破壞區沒有貫穿整個煤柱,煤柱中部有13 m 的彈性區,煤柱整體較穩定,承載能力較強。

4)當煤柱寬度為32 m 時,塑性破壞區沿傾向僅產生部分破壞,煤柱中部有22 m 的彈性區,煤柱整體十分穩定,承載能力極強。

3.2.2 煤柱的垂直應力分布規律

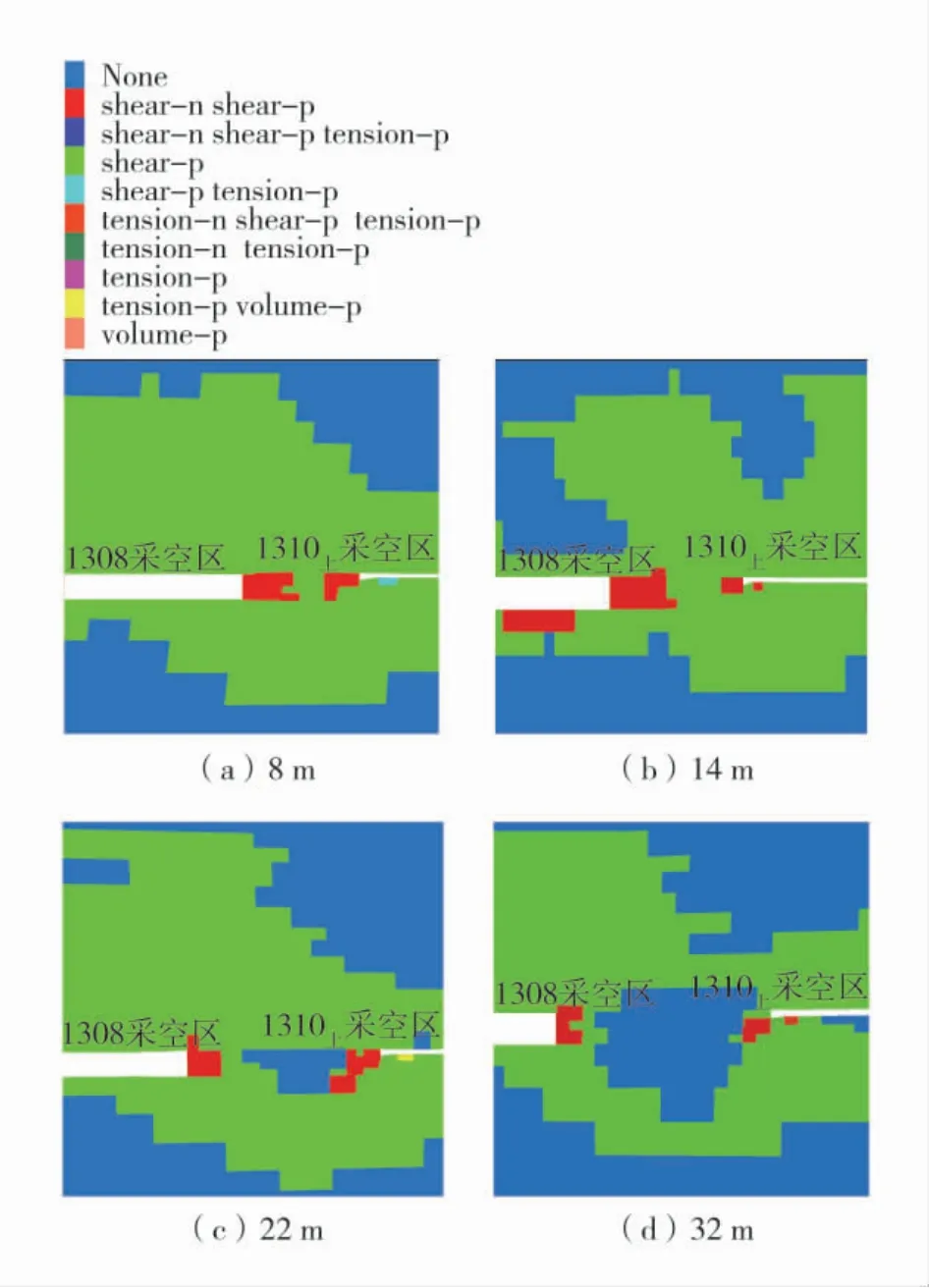

模擬獲得了1308 綜放工作面回采擾動下不同寬度煤柱的垂直應力分布特征,得到的垂直應力分布云圖如圖8。

1)煤柱寬度在8~14 m 之間時,垂直應力呈單峰狀分布,8 m 煤柱的應力峰值達到了38 MPa,應力集中系數為3.4,14 m 煤柱的應力峰值達到了33.5 MPa,應力集中系數為 2.9,煤柱的應力集中程度大。

圖7 塑性破壞區云圖Fig.7 Cloud map of plastic failure zone

圖8 垂直應力分布云圖Fig.8 Cloud diagram of vertical stress distribution

2)煤柱寬度在14~22 m 時,垂直應力由單峰狀逐漸變成雙峰狀,煤柱的應力集中程度較大。

3)煤柱寬度在22~32 m 之間時,垂直應力呈不對稱雙峰狀分布,煤柱的應力峰值隨煤柱寬度的增加而減小。應力集中程度較8~14 m 時有了極大的降低,煤體應力環境有了極大的改善,這對工作面回采期間煤柱的穩定提供了有力的保證。

4 區段煤柱合理寬度的確定

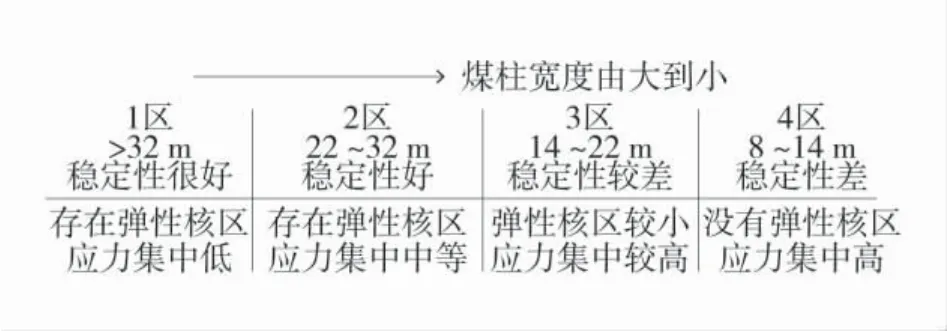

根據數值模擬結果分析,將煤柱寬度劃分為4個區域來分析煤柱寬度與煤柱穩定性關系。煤柱寬度與煤柱穩定性關系如圖9。

圖9 煤柱寬度與煤柱穩定性關系Fig.9 Relationship between pillar width and pillar stability

如圖9 煤柱寬度足夠大時(1 區),煤柱中間有彈性區,煤柱中部沒有產生應力疊加,應力集中系數較低,煤柱整體穩定性很高,但損失了大量煤炭資源。煤柱寬度在 22~32 m 之間時(2 區),煤柱中存在一定寬度的彈性核區,煤柱中部應力疊加程度較弱,應力峰值集中程度中等,在綜放工作面回采過程中能保持較高的穩定性。煤柱寬度在14~22 m 之間時(3 區),煤柱中逐漸有了彈性區,兩側采空區在煤柱中應力疊加程度較強,應力集中程度較高,穩定性較差。當煤柱寬度為8~14 m 時(4 區),塑性區在煤柱傾向方向上呈整體貫穿破壞,不存在彈性核區,煤柱在兩側采空區側向支承壓力疊加下應力集中程度很高,煤體破壞嚴重,在反復開采擾動下煤柱極易發生動力失穩,很難保持穩定性。

合理的煤柱寬度應該使煤柱整體處于較低的應力環境中,避免采空區側向支承壓力產生疊加引起煤柱高應力持續變形,此外煤柱還能保證隔離采空區,防止漏風和次生災害的發生,與此同時應最大限度的節約煤炭資源,提高煤的采出率,避免浪費資源。綜上所述,通過理論分析與數值模擬可知,該礦地質條件下留設38 m 的煤柱是安全的,且可進一步將煤柱寬度縮小為22 m。

5 結 論

1)通過理論分析與公式計算,認為煤柱合理寬度應大于21.9 m,才能保持穩定性。

2)運用FLAC3D數值模擬軟件,對煤柱寬度分別為 8、14、22、32 m 時的塑性破壞區和垂直應力分布進行了模擬,得出以下結論:隨著煤柱寬度的增大,煤柱中彈性核區寬度增加以及煤柱中應力集中程度減弱,當煤柱寬度為22~32 m 之間時,煤柱有足夠寬度的彈性區并且應力集中程度弱,煤柱可以保持很高的穩定性。

3)利用理論分析、公式計算、數值模擬相結合的方法,認為某礦合理煤柱寬度應為22 m。得到了煤柱合理寬度,即保證的工作面回采過程中煤柱的穩定性也避免了煤柱留設寬度過大造成的資源浪費。