青花律動

汪洋

如果我們去參觀一個陶瓷博物館,按照年代順序,從古代到近代,你會發現,陶瓷在出現之后的大部分時間里,既粗糙又缺乏鮮艷的色彩。即使到了宋代,其最杰出的作品被認為是人類文化最高的成就,也很難吸引普通觀眾的目光。直到元青花突然闖入你的視野,令你窒息。沒有準備,也沒有過渡,仿佛一個原始人,一腳踏入現代都市。

青花瓷是這樣一種瓷器——它在白色的瓷胎上繪有藍色的畫面,或是純粹裝飾紋樣,或是一幅山水畫,也有可能畫花鳥或者人物,甚至是幾種畫面的結合。不過畫面都被一層透明的釉覆蓋。釉面堅硬而穩定,本身既不會起什么變化,日常生活中也極難被破壞。無論是放在火上烤,還是放在水里煮,甚至數百年埋在土里,都能夠安然無恙。

在陶瓷上,這是人類第一次可以用鮮艷的色彩來進行繪畫,并且這樣的繪畫完全不會受到惡劣天氣以及外在環境變化的影響,甚至人為的破壞都極其困難(除了將瓷器砸碎),這意味著美好,且不朽。

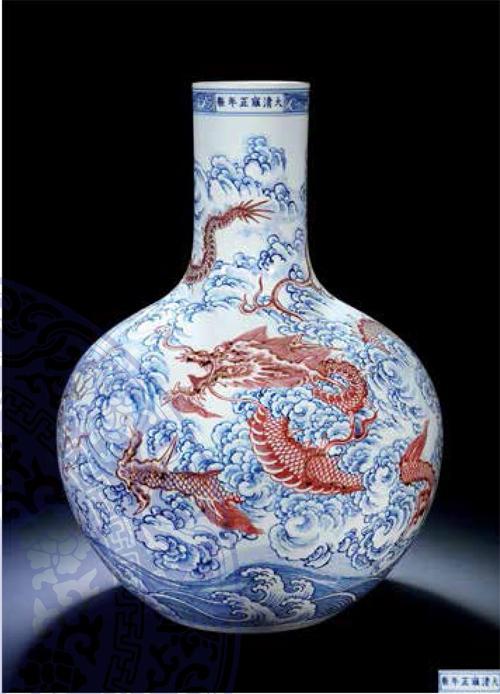

2019年北京保利古董珍玩夜場,《清雍正御制青花釉里紅云海騰龍大天球瓶》以1.472億元成交,成為目前拍賣市場最貴天球瓶。自雍正六年唐英督理景德鎮御窯廠陶務以來,制瓷工藝不斷推陳出新,所出御瓷質量精絕,引來后世贊譽無數,史稱“唐窯”。本品《清雍正御制青花釉里紅云海騰龍大天球瓶》即為唐窯所出無上雋品。

青花瓷又稱白地青花瓷,是中國瓷器的主流品種之一,精美的設計更是受到了國際一線設計師的青睞,并將這種元素融入到服飾中。縱觀Valentino 2013秋冬的T臺,處處可見藍色青花瓷的存在,這一系列的服飾也受到了眾多女星的青睞。

青花之所以呈藍色,是因為氧化鈷。天然的青花料中除了氧化鈷,還會混有其他的元素,比如鐵或錳,當然還有很多無用的雜質。這些都會對最終呈現的藍色色調產生影響,形成瓷器史上各種迥異的風格。

我們看到青花瓷畫面呈藍色,很容易誤以為是以藍色的彩料進行繪畫。事實上青花料是灰黑色,看上去毫無美感,直到1300℃左右的窯火高溫,使它火中涅槃,才成就美麗和不朽。

從技術角度來說,青花瓷的誕生至少需要完成三個方面的準備:白瓷、透明釉以及藍色料。當然,三者都要依賴燒制的技術,而這無疑是那個時代制瓷業中最尖端的科技。這些準備,部分依賴地利的資源,部分依賴技術的積累,部分依賴貿易,還有一部分卻要依賴政治。如果事先設想綜合如此多的條件來創造出青花瓷,人們可能會以為是癡人說夢,可偏偏天時地利人和在那時集于一處,成就了這個陶瓷史上最偉大的巨人。

宋代景德鎮青白瓷首先在技術上做了極為扎實的鋪墊。青白瓷瓷質的白度已經接近現代優質陶瓷的白度標準。事實上,有學者認為青白瓷的說法本來就站不住腳,它就是白瓷,是南方嘗試燒造北方白瓷的結果,不過還殘留了一些青瓷的特征。而瓷質的潔白,是青花瓷燒制的重要基礎。英文中的青花瓷一詞就是Blue and white porcelain,藍與白。所以,即使現在考古發現唐代就已經出現了青花瓷,但藍不夠藍、白不夠白,和元代以后的青花瓷相比,簡直就是兩個物種。

另一個重要的準備是透明釉。如果瓷是肌骨,釉就如衣服,青花算是文身。想象一種極端的情況,如果青花外面罩上一層藍釉,那就什么都看不到了,如果是青釉,效果當然也是大打折扣。最好的辦法當然是透視裝,看得清楚。青白瓷雖然有青之名,但與青瓷相比,只能算是白里泛青,后世稱為影青,可見其淡,近于透明。有了透明釉,青花清晰的展現才有了可能。

然而,也不是把這些條件簡單組合在一起,就可以完成青花的創造。這種需要大量試驗與探索的“高科技”項目,往往都需要政府的大力推動。而此時,元朝的中央政府也的確極為重視景德鎮一地的窯業,在景德鎮設立了一個專門機構:浮梁瓷局。之所以是浮梁瓷局而非景德鎮瓷局,實在是因為景德鎮的行政等級太低,而其所屬的浮梁縣卻是個大縣。當時瓷局的出現,為后來的官窯體制奠定了基礎。官方成規模地介入制瓷業,也由此開始。當然,這也為推動瓷業的發展和窯業技術的進步起到了重要的作用。

至此,最難的技術問題一一解決,大功即將告成,但另一個原本不是問題的問題卻忽然擺在面前,甚至讓景德鎮制瓷業面臨全面崩潰的嚴重危機,那就是:優質瓷石材料的枯竭。

高嶺土的發現和使用

景德鎮陶瓷最初的輝煌,源于當地所產的優質瓷石。這種瓷石經過粉碎、淘洗、陳腐等多道工序,變成可以塑形的泥土,經由各種不同的成形工藝,塑造成所需的器形,然后上釉、高溫燒制,成為白中泛青、溫潤如玉的瓷器。可是,有宋代數百年的開采使用,使得表層最優質的材料使用殆盡。深采來的下層未經風化的瓷石,質量顯著下降,直接影響到瓷器的品質。這一危機,隨時間的推移而日益嚴重。

一個古老的青花瓷盤在英國漢森公司一場拍賣會上以23萬英鎊(約200萬人民幣)的高價售出。這個青花瓷盤產于我國清朝的雍正時期,其歷史可以追溯到1723-1735年間,它的直徑有13英寸(約33厘米),青花瓷的花樣極具中國特色。

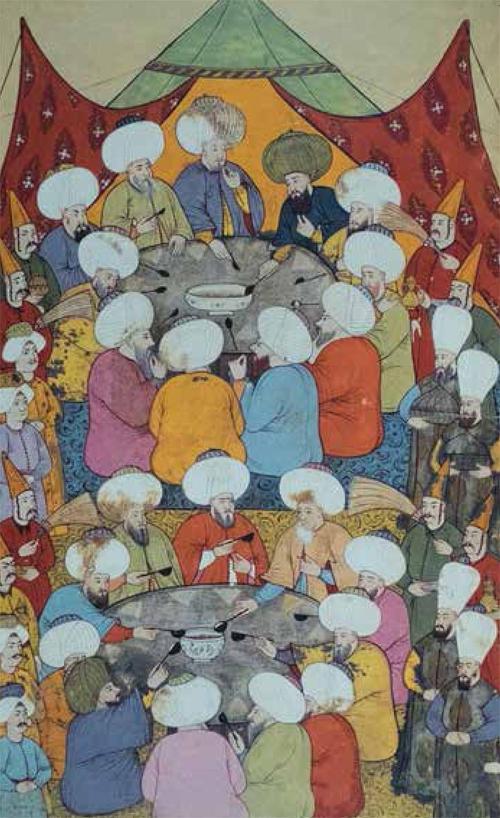

1720年,阿赫邁德為兒子們舉行割禮慶典,設盛宴款待宗教領袖和宗教法官,圖中餐桌上擺放著瓷盤及其他器皿。

萬達集團到了江西自然要入鄉隨俗,耗資400億在南昌打造了全球最大的青瓷建筑群。青花瓷的元素遍布各個角落,無論是瓷盆狀的主題建筑,還是造型別致的遮雨亭,無論是古城樓下假山上的裝飾,還是魚躍下的支撐,素青顏料勾勒下的陶瓷,都別有一番風味。

如果不是元代發生的那件改變世界陶瓷史的大事,景德鎮或許就此走向衰亡。這件大事,便是高嶺土的發現和使用。

高嶺如今仍然是景德鎮東北部一個安靜的小山村,村口一株大樹如巨人般守護著這個名震世界、曾經沸騰喧鬧的小村。如今高嶺雖然成為國家礦山公園,卻很難遇見一兩個游客。

古時高嶺土開采淘洗后要制成方磚一樣的土塊,運到山腳下的東埠碼頭,再沿河運往景德鎮。不要以為發現了一種新的更優質的材料,便能取代舊有材料。事實上,高嶺土并不能單獨用來燒制瓷器(這就是歐洲一直都有高嶺土,但18世紀之前根本燒制不出瓷器的原因)。它的作用在于通過加入原有的瓷石材料混合之后,大大地提升瓷器的硬度和白度。這種混合后的新材料,其品質甚至超過了最優質的瓷石材料。景德鎮的匠人,對瓷石與高嶺土的混合,有一個形象的比喻,他們說,高嶺土是骨,瓷石是肉。骨肉均勻,才能燒出最優質的瓷器。歷史上,把這稱為“二元配方”。

二元配方不但提升了瓷器的品質,也使得人們對材料的使用和認知,達到了一個全新的高度。匠人們意識到可以通過改變配方,來對瓷器的質地進行調整。而這一認知,無疑是陶瓷史上的一個重要飛躍。以往認為只有發現某種瓷土材料才可以燒制瓷器,但現在,或許通過不同材料的混合,也可以得到燒成瓷器的優質材料。后來歐洲陶瓷的出現,也正是基于這一基本的認知,因為歐洲從始至終都沒有發現任何可以直接燒制成硬質瓷器的瓷土材料。他們反復地試驗、配比,才于18世紀初成功地燒制出第一件硬質瓷。

自此,燒制瓷器不再被單一的瓷石材料束縛。瓷石材料匱乏便足以使一地的窯口趨于滅亡的窘境自此終結。因為高嶺土不但優質,還是全世界儲量極其豐富、分布極為廣泛的材料。這真是大自然對人類陶瓷事業的一大恩賜。

大分流

青花瓷后來一統天下而其他窯口相繼衰落的轉折點就在元代。不過,這里仍有三個誤會需要澄清。

第一個誤會,是人們認為元青花雖然后來如日中天,也的確代表著元代制瓷業發展的最高成就,但在當時,既沒有廣泛的影響,在產品市場上也更談不上有什么成本優勢。

第二個誤會,是后來青花瓷大行其道,其他窯口逐漸衰落,以至斷燒,人們認為是一種風格全面勝出,使得其他窯口沒有了生存空間。青花有更華麗的外表,而人們的審美也越來越遠離宋代的高冷,進而生出今不如古、世風日下的感嘆。

第三個誤會,是以為青花瓷的燒造,難度低于以龍泉為代表的青瓷,更易于降低成本,從而在價格上占據了上風。

第一個誤會容易理解,是一個歷史的時間差,也符合一般的認識:一種新事物,有它的發生發展,從幼年到成年,從弱小變得強大。后面的兩個誤會聽起來很有道理,太容易讓人接受,以至根深蒂固,如同很多流傳甚廣的謠言。確實,如果青花瓷不是在風格和成本上同時戰勝了對手,那又是什么原因呢?

我們仍然要回到青花瓷產生的背景及其工藝。要搞清楚這個問題,還要從燒制青花瓷的工藝難度說起。

表面上看,青花瓷只是白瓷加上了青花。我們已經知道,白瓷具有悠久的傳統。理論上,只要能燒出白瓷,而又恰好有青花料,就可以燒出青花瓷。事實上也確實如此,現在的考古發現,青花瓷在唐代就已經出現,剛好也是在白瓷大興之時,南青北白,是當時瓷業的基本格局。

可是唐代的青花完全沒有得到哪怕些微的關注。原因其實并非生不逢時,而是唐代的青花瓷實在太過簡陋,白瓷不夠白,青花也不夠藍,絲毫沒有吸引人之處。和元青花這個巨人相比,簡直連嬰兒都算不上。

黑漆嵌瓷山水圖床,清初期,高76厘米,長216厘米,寬107厘米,北京故宮博物院藏。床身通體以黑漆為地,席心床面,床沿正面嵌春夏秋冬四季花卉青花瓷板4塊,兩腿嵌團鳳及祥云紋。床面之上裝床圍,共嵌青花瓷板8塊,瓷板與床圍厚度相同,兩面均裝飾山水風景圖。據瓷器專家鑒定,瓷片為清代康熙時期的制品。

所以,理論上要燒成青花瓷并不難,但燒出優秀的青花瓷卻需要技術上的充分準備。自唐至元,六七百年的時間,這樣的技術準備才基本完成。

青花瓷燒造的困難,是要同時解決胎、釉、青花三個方面的技術難題。而在此之前,各窯口瓷器的燒造,往往只需要注意一個方面。比如著名的汝窯、鈞窯,胎質都不好,不過釉色燒得精彩,就把胎體隱藏了。三個方面的技術難度并不是簡單地相加,而是差不多有著幾何級數增長。如果解決釉色的難度是10,同時解決釉色、胎體和青花發色的難度可能就變成了3個10的乘積——1000。

一件青花瓷的燒造,在工藝上,對胎、釉和青花發色都有了更高的要求,還必須兼顧到三者之間的配合。其中任何一個環節出現問題,都會使整件瓷器功虧一簣。所以,理論上要燒出一件好的青花瓷,與燒出一件好的汝窯瓷,在工藝的難度上,已經完全不可同日而語。

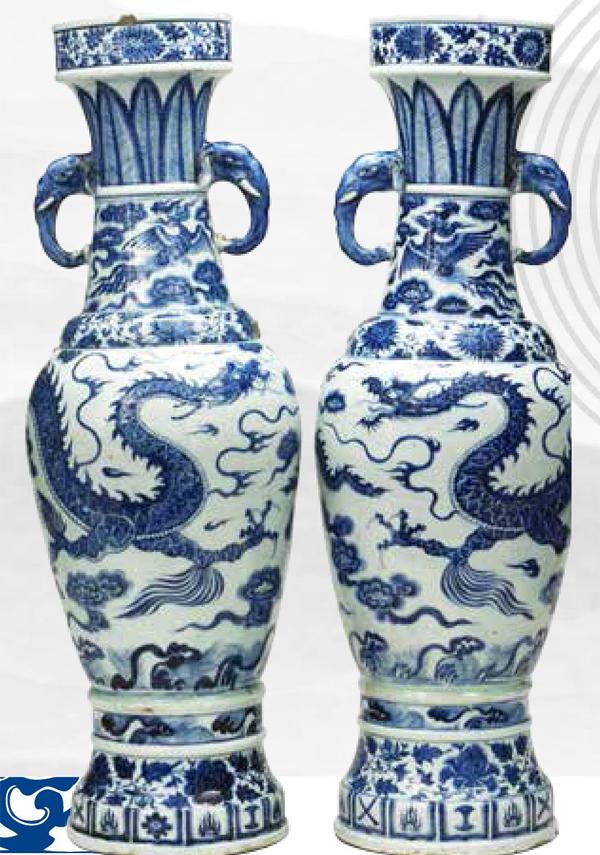

元青花云龍紋象耳瓶,現存最重要的青花瓷器物,其頂部附近的銘文表明它們的年代可以追溯到1351年。1935年,珀西瓦爾·大維德爵士分別從兩個收藏家手中買下它們,令這對花瓶重聚。

于是,景德鎮在努力燒造出優秀青花瓷的過程中,技術在不斷提升。等到技術完全成熟、青花瓷開始在明代初期大放異彩之時,工藝的水平早已遠遠領先于其他的窯口。

所以,像龍泉青瓷的徹底衰落,并非只是青花戰勝了青瓷,更重要的是景德鎮青瓷的燒造也遠遠勝出,簡直就是“走別人的路,讓別人無路可走”。事實上,青瓷作為一個品類,從來就沒有退出歷史,只不過在景德鎮窯龐大的工藝體系中降為了一個二級分類,成為顏色釉瓷器中的一種。由此,另一個誤會也迎刃而解:并非青花的燒制成本低廉,而是技術進步帶來了成本的降低。

可以說,元代青花瓷的誕生,成為陶瓷史上的一道分水嶺。此后,景德鎮一路高歌猛進,而其他窯口止步不前,從而漸漸衰落,甚至完全被歷史淹沒。少數窯口因為某些特點,還能延續發展,但完全無法與景德鎮窯相提并論。以至于天下的瓷器最終被分為兩種:景德鎮窯與非景德鎮窯。

從成就上來說,元青花無疑是陶瓷史上的巨人,但從當時的影響來看,卻遠遠談不上“巨”。非但民眾不了解,官方也沒有記載,以至于元朝之后的數百年間,元青花居然從歷史上徹底消失了,好像成了斯皮爾伯格電影作品中的“圓夢巨人”,隱藏在歷史的暗夜之下。這實在是令人匪夷所思。

被遺忘的元青花

20世紀20年代,時任大英博物館東方部主任的霍布遜,注意到大維德基金會收藏中的一對青花象耳大瓶。從以往的經驗看,這可能是明代的一對青花瓷瓶,體量不小,畫面生動,青花的色調濃艷而深沉,透出如藍寶石般的光彩;繪畫的線條略有暈散,成片的色調中深淺不一,變化豐富,有如中國傳統的水墨畫。這樣的效果,源于從波斯進口的蘇麻離青料。而這樣的青花料,在明代非常珍貴,價格高昂,民間很少能夠使用。主體的畫面是龍紋,這種紋樣常常象征皇權,雖然民間也大量出現,但帝王常常希望可以獨占,特別是明代。這無疑是一對精彩的明代青花瓷瓶。

不過他注意到瓶頸處還有一段文字,當仔細辨讀完這段文字后,他大吃一驚,幾乎要推翻之前所有的判斷。

那段文字是這樣的:“信州路玉山縣順城鄉德教里荊塘社奉圣弟子張文進,喜舍香爐花瓶一付,祈保合家清吉、子女平安。至正十一年四月,良辰吉日,舍星源祖殿胡凈一元帥打供。”

最令人驚訝的部分是其中關于時間的清晰記錄:至正十一年(公元1351年)。這是元代最后一個皇帝的年號。為什么這樣一個年號讓他如此震驚?

因為以當時人們的認知,“至正十一年”幾個字,足以清清楚楚地證明,這對瓶子,是后世的臆造品,是古玩行當的一個已被人識破的詭計。這相當于你在古玩市場上淘來一只破舊的瓷碗,回家清洗干凈,發現碗底五個印刷體字:微波爐專用。

在此之前,人們根本就不知道元代燒造過青花瓷。青花瓷誕生在明代,在當時是歷史的共識。

事實上,當初大維德爵士在中國購買這對大瓶的時候(他前后兩次湊齊這對大瓶,其間間隔了30年),中國的古玩商一致認為這老外被宰了。

不過,震驚之后,霍布遜提出了一個問題:是不是明代之前就已經有了青花瓷?這個問題,最終徹底顛覆了全世界對青花瓷的認知。

他在1929年發表了一篇論文《明代以前的青花瓷器:一對元代紀年瓷瓶》,但當時并沒有引起人們足夠的重視。直到1950年,美國學者約翰·亞歷山大·波普經過對伊朗及土耳其兩國(這是世界上收藏元青花最多的兩個地方)美術館所藏的古代青花瓷進行了深入的研究之后,提出了“14世紀青花瓷器”理論,引起了廣泛的關注與認同。元青花的研究由此真正拉開序幕。

雖然元青花的提出轟動了學術界,但元青花進入公眾的視野,還要在半個多世紀之后。2005年7月12日,在倫敦佳士得舉辦的“中國陶瓷、工藝精品及外銷工藝品”拍賣會上,一件元青花“鬼谷子下山”大罐,以折合人民幣2.3億元的價格成交,創造了中國古代陶瓷藝術品拍賣的新紀錄。一夜之間,元青花忽然闖入公眾的視野,影響巨大,以至于如今人們說起青花瓷的時候,腦海里冒出的第一個詞,居然是在歷史上消失數百年的“元青花”。

但為何元青花在歷史上完全無人知曉?

盡管如今藍色已是全世界公認的流行色,但早期的東西方文明都對藍色并不重視。即使后來青花瓷一度占據了統治地位,但藍色的地位,也并不特別突出。象征皇權的,依然主要是黃色。甚至到了清代,皇宮日常用瓷等級森嚴,皇帝、皇后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪、貴人、答應常在用什么顏色的餐具上有嚴格的規定,最高等級的是黃色,綠色、紫色等級也很高。使用藍色的嬪,在皇帝后宮的等級中,僅僅排在了第五級。

所以,元代官方的用瓷中,被廣泛認知的,只有一種被稱為樞府瓷的白瓷。當然,元朝中央政府定制瓷器,并非只有樞密院,但瓷器的品種,基本上都是白瓷。

雖然白瓷燒造的歷史頗為悠久,但元朝景德鎮燒造的白色瓷器與以往相比,還是有不小的差別。這種瓷器呈現出一種微微偏冷的白色調,釉面稍有乳濁的感覺,細膩溫潤,看上去,有點像煮熟后剝了殼的雞蛋。于是這種白瓷得到一個特別的稱呼,叫卵白釉瓷。

這時的卵白釉瓷和曾經名震一時的定窯白瓷,以及后來永樂時期的甜白釉瓷都有不同,因為釉面并不完全透明,使得瓷器看上去很是內斂,精氣內含。審美上,簡直就是宋代的延續,而質地上,更容易讓人聯想到白玉。雖然景德鎮的瓷器在宋代早已獲得“假玉器”的美稱,但白度顯然不如此時。

相比之下,青花瓷倒是顯得喧囂而艷俗。事實上,明代早期,文人們的確也對青花瓷有“俗且甚”的批評。

雖然青花瓷一誕生便是個”巨人”,并迅速開啟了它光照千秋的時代,但那一刻,元朝中央政府對它幾乎視而不見。統治階層的日常使用之中,難見青花的身影。官方沒有文字記載,也順理成章。

官方的忽視之外,民間的情況也不樂觀。一來優質青花料的獲得極其困難,二來青花瓷的燒制在當時簡直就是高科技。無論材料還是技術,成本都高到普通人完全無法承受的程度。而燒得不好的青花瓷,也談不上有什么吸引力。于是民間雖然也有青花瓷的燒制,但數量少,品質又差,在產品市場上,難有強大的競爭力,被歷史淹沒,更在情理之中。

雖然上至中央政府、下到普通百姓對青花瓷都沒有足夠的興趣,但數千里之外的另一片土地,卻對它極為癡迷。

讓我們來看看全世界元青花最重要的館藏地。數量最多的是土耳其伊斯坦布爾托普卡帕宮博物館,有40件;排行榜的第二名是伊朗國家博物館,有32件。中華人民共和國成立后,高安出土了一批窖藏瓷器,其中有19件元青花,排在了第三名。

土耳其和伊朗都不是“西方列強”,所以不用懷疑兩地的館藏是巧取豪奪。事實上,這些館藏的元青花,原本就是數百年前,他們給景德鎮下的訂單。波斯把優質的青花料運往中國,請景德鎮的匠人利用本地的人力與技術,按照他們設計的紋樣燒制出青花瓷,再原路運回。

異域的種子,已然在景德鎮的土地上生根發芽。假以時日,終將長成參天大樹,甚至改變整個青花世界。青花入瓷,永不凋零。它開在歲月的塵埃里,自顧自美麗,驚艷了時光。

甘博(Sidney David Gamble,1890年~1968年),美國社會學家。他曾四度前往中國,其間拍攝過大量有關中國的珍貴照片。左:古觀象臺,最早朔源于元代,稱“司天臺”。明正統七年(1442)在元大都城墻東南角樓舊址上修建“觀星臺”,放置渾儀、簡儀、渾象等天文儀器。1644年清政權建立之后,改“觀星臺”為“觀象臺”。觀象臺西望可以看見古城墻上的夯土和遠處的箭樓。

右:紫禁城,中國明清兩代的皇家宮殿,位于北京中軸線,是中國古代宮廷建筑的精華。北京故宮以三大殿為中心,占地面積72萬平方米,建筑面積約15萬平方米,有大小宮殿70多座,房屋9000余間。是世界上現存規模最大、保存最為完整的木質結構古建筑之一。