蔣鐵驪:無觀

胡建君

一個人的博弈

在森林中有一種“樹冠羞避”現象,即便空間擁擠,相鄰樹木的樹冠也互不遮擋,而是相與禮讓,在各自周邊形成一條條河流般的空隙帶,在空中呈現為壁壘分明的拼圖。便想起鐵驪說起在雕塑界頂尖高手群體中,從來沒有門派之見或高下爭執,大家各自為陣,又相互包容理解。不從眾的鐵驪本人更是如此,專注和簡單是他的秘訣之一,由于他的冷靜與完美主義、內心的分寸與矜持,總與大多數人保持著謙遜的距離。

鐵驪的大工作室龐雜無章,就像博爾赫斯所說的“草稿”,也許,這樣的空間才是安全的,人可以無所顧忌地隱匿其中。雕塑家大概是藝術領域中最接近苦行僧的職業,創作的過程往往孤獨而漫長,在終稿完成前,也不需要任何旁觀者在場。跟人與人的交流相比,他更愿意與自己的作品對話,在那里延伸著靈魂的遼闊原野,生意盎然。

鐵驪是藝術家中難得的口才與文才俱佳、又具有敏銳而深邃思考力的人。“八五”新潮之后,大批現代派作品進入了視野,往往推翻了舊有的樣式,又伴有強大的理論觀念,令人耳目一新躍躍欲試,而具象的架上雕塑卻日漸邊緣化。90年代后期,出于對群體意識的逆反和自我確立的需要,藝術家的個人價值觀日益成為當代藝術創作的出發點。德國哲學家沃林格在《抽離與情移》中,認為具象的現實世界充滿了變化和不確定因素,讓人們內心無法安寧,而唯有抽象藝術可以把客觀物象從變幻不定的偶然性中抽離出來,變成一種永恒的形式。這個觀念影響甚遠。

在紛紛雜雜變幻萬千的信息社會中,鐵驪對國內外當代雕塑始終保持著專業的敏感和開闊的視野。在遍覽國內國際雕塑現狀之后,在現代與當代的雙重沖擊之下,他卻偏偏迎難而上,一如既往地堅守著架上具象泥塑的陣地,就像一個人的孤獨博弈。具象雕塑是他以內心脈動感知萬物之形、色、體量的生命形式,他始終能從具象雕塑的塑造過程中體會出莊嚴的儀式感,依舊會不自覺地以具象雕塑的口味來判別同道之人。他在專業上披荊斬棘毫無猶疑,源于他內心的信仰與執著,他甚至認為某些“反復推敲”也是掩蓋不敏感與不自信的理由,寧愿將黏好的雕塑扒掉重做,而不肯犧牲作品的精神及心理標準。就如孟子中所言:“雖萬千人吾往矣”。

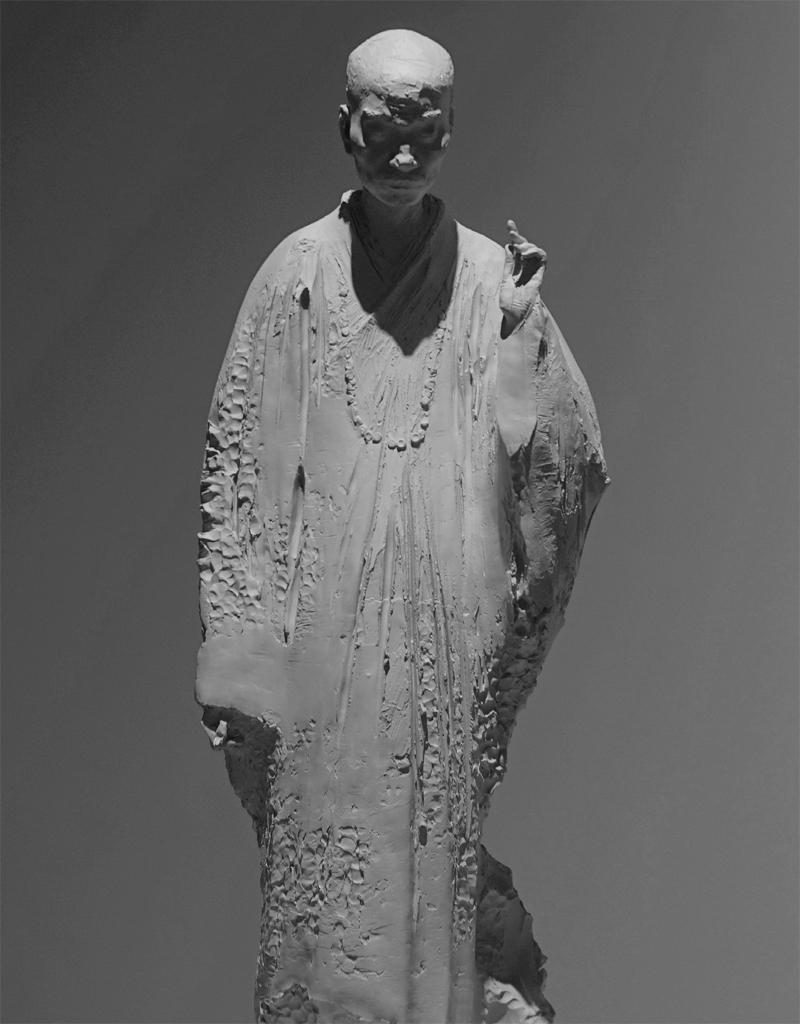

《本來無一物——六祖慧能造像》高 190CM 青銅 2014 中央電視臺收藏

歸去來兮

以學院派有條不紊的系統與嚴謹為開端,鐵驪的學術道路清晰而堅定。第一條線索是做累積的加法。在魯迅美術學院就讀研究生期間,他熱愛音樂與文學,愛讀朦朧詩,無邊的輕愁也需要切實的載體,布德爾式堅實緊致的人體進入他的視野。古典藝術與現代藝術形態殊異,但精神血脈相連,這是布德爾的表述方式之一,也是鐵驪的心得。研究生畢業的作品《倒立者》便是這一時期的代表作。他追求這樣一種形體的飽滿感、建筑感與體量感,也將淡淡的情愁凝聚其中,仿佛越古而來今,內中真氣充盈。

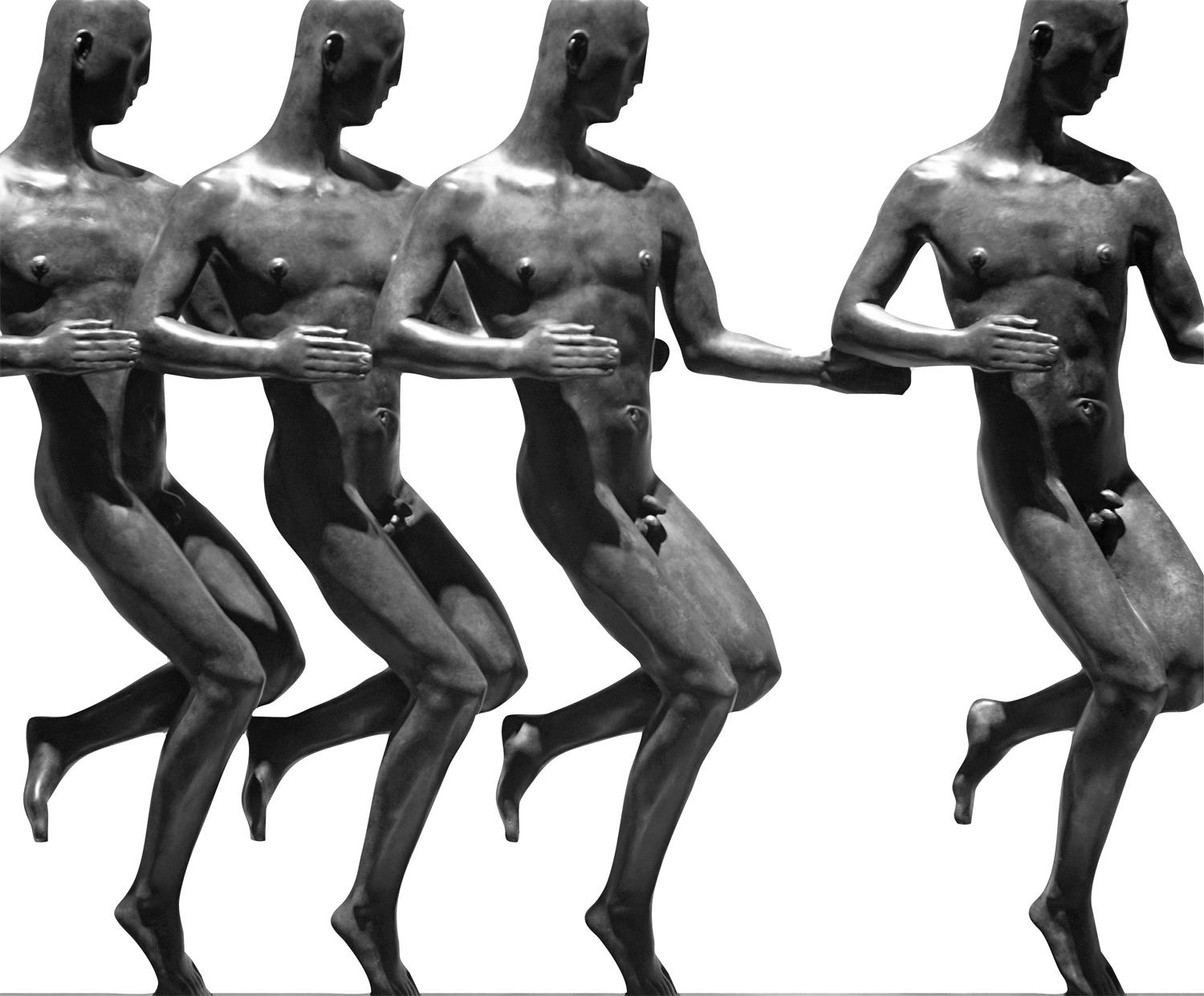

理性而又詩性的他后來并沒有在布德爾的基礎上走向更為概念化的紀念碑形式,而回歸于抒情的象征主義。創作于1998年的《快樂步伐》帶著平淡而輕快的抒情格調,作品中的裝飾性趣味開始顯現,如詠嘆調一般,開啟了唯美的節奏。后來又有《遠行者》《相守者》等等,氣質上一脈相承,作品的專業塑造依舊謹嚴而講究,沒有被抒情所干擾。這種詩性的象征主義一直延續到二十年后的作品《時光之旅》,人物不穩定的疊加鋪陳出夢囈般的穿越感,在寂寥的詩意中,兼具寧靜優雅的古典氣質,更接近曼祖。鐵驪的具象雕塑,往往兼取羅丹的激情與人性、布德爾的力量與硬度以及曼祖的洗練與抒情,這受益于魯美的系統訓練,更來自于內心的取舍。

第二條線索是做濃縮的減法,找尋塑造力的敏感點,用自己的強項全力出擊。鐵驪開始回溯民間傳統泥塑手法沉著而踏實的手感,并與魯美的法蘇泥塑學統融會貫通。《六祖慧能造像》《弘一法師》和《瞿秋白》就是這一階段的代表作。這批作品在造型上簡化了衣紋,弱化了動作,簡之又簡,呼喚精神與靈魂。而表面上寫意放松,實際步步為營,講究到每個細節的以少勝多。對應于冷靜細致的塑造技巧,如游戲般劃刻的泥痕更像是對傳統寫實技術的挑釁與戲謔。這顯然不是塑造的馬虎與敷衍,身心投入的過程似乎將原本虛擬的有關塑造的“劇情沖突”,幻想為一場真實存在的記憶,從而使雕塑如同一面鏡子,映照出生活的另一端,真實而又遙遠。這樣的作品在安靜與恒常中充滿源源不斷的生命之力,具有氣定神閑的王者氣象與不落俗套的禪意。

第三階段心隨物轉,不增不減,如隨筆般記錄下平凡的日常,是一種松弛通透、自由蕭散的狀態,卻無處不閃耀著真氣與詩性思維的光輝。這個階段的作品更像是在沒有特別任務或創作計劃之外的儲備庫,留待進一步的完善與思考,在不懈怠的日常中保持思考激發心智。其造型更依賴于泥性與手感,而不是端嚴的解剖結構或造型分析,甚至以形寫神,接近聊以寫胸中逸氣的文人畫創作狀態,散漫而隨性。

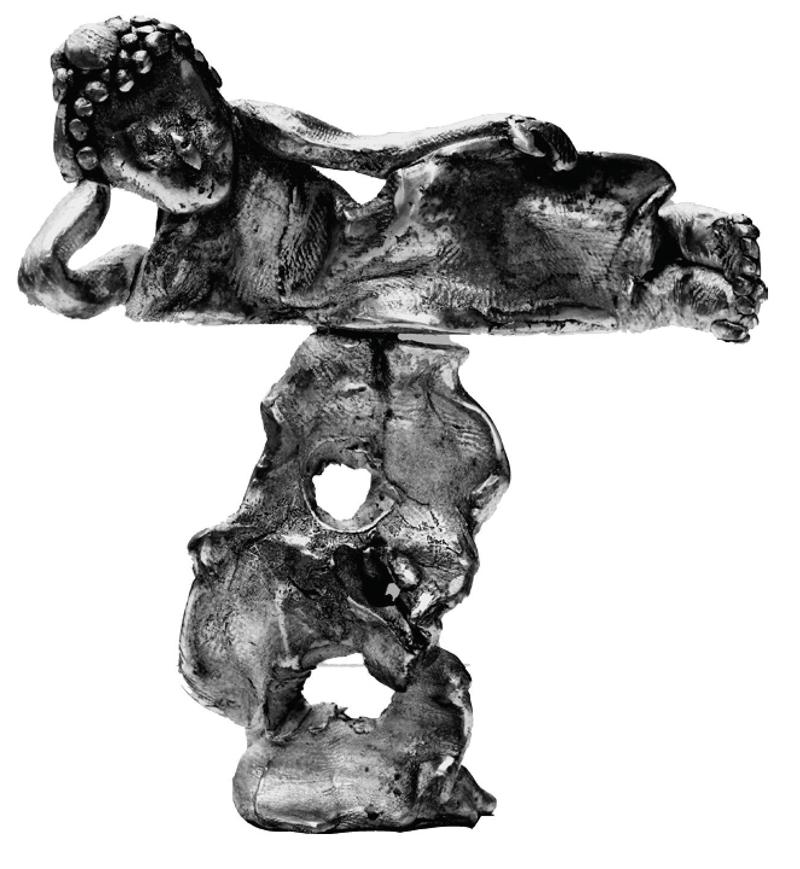

鐵驪大概是直接用鑄造蠟來進行規模化系列創作的第一人,往往用速塑的手法一氣呵成,保留了藝術家創作剎那的精氣神,更避免了翻制過程帶來的種種損失。最終這種手段帶給他前所未有的對塑造的敏感和對“過程”的特別留意。以前塑造過程中許多令人滿意的表達,往往因為翻制工藝的繁雜瑣碎而喪失殆盡,而如今保留更多的不僅僅是塑痕肌理之類外在的可見信息,重要的是使藝術家更加專注于雕塑本身的問題。以作品《生活日記》系列還有動物群像、佛陀小像為代表,塑造得不算完整的過程恰恰充滿了純粹的個體經驗與真實的情緒表達。材料與作品映照出藝術家鮮明的藝術觀念,呈現生活的態度與生活的過程。作品與人與萬物齊生長,這是一種自由而愉悅的狀態,包涵著內蘊豐厚的景致和靜默如謎的詩意。在鐵驪特立獨行又一以貫之的表達中,一個龐大的思想庫和圖像庫漸漸成型,既映射當下,又連接過往與未來。

作品與人與萬物齊生長,這是一種自由而愉悅的狀態,包涵著內蘊豐厚的景致和靜默如謎的詩意。

《應無所住——小造像》 高8cm 純銀鑄造 2017

他最希望的,是自己的創作能像潑向薄冰的熱水一樣,將生活中的一切予以融化和消解,從此如魚得水,寵辱不驚。

《快樂步伐》高 85CM?青銅中國國家博物館收藏?中國美術館收藏?1998

無觀而無不觀

鐵驪初來南方之時,恰逢淅淅瀝瀝的雨季,落葉飄零,諸事不順,他感覺在陌生城市無所依傍,有些沮喪和低落。手藝和修為終究是四海為家的通行證,也正需以此找尋自己的同類。十八世紀德國浪漫詩人諾瓦利斯曾言:“哲學就是懷著一種鄉愁的沖動到處尋找家園。”懷著歷史年輪下的淡淡鄉愁,鐵驪終于在上海埋頭扎根,適應并喜歡上這座海納百川的城市,人生道路從此豁然開朗。

慢熱的鐵驪,有他往往不經意背后的熱忱和細心。他隨意而精準的速寫或者在卡片上快速涂抹一組空心字,他與生俱來的幽默和機敏,過人的文字能力還有舉重若輕的說話技巧,都讓朋友們感到愉悅。他是多樣而豐富的,在聲樂系教授母親的熏陶下,他擁有一副專業的歌喉,無論蒙古長調或是清唱《山丘》,都可媲美原聲。當然,他最希望的,是自己的創作能像潑向薄冰的熱水一樣,將生活中的一切予以融化和消解,從此如魚得水,寵辱不驚。

優秀的作品就像優秀的人,自帶氣場,必定在群體中矯然不群。專業的根基和超乎尋常的執著,使鐵驪的作品一直遵循著自己的脈絡,雖然形式多樣而氣質一以貫之,在蕓蕓眾生中可以一眼辨識。2017年,蔣鐵驪階段性集大成的個展“無觀”在中華藝術宮開幕,這是官方認定的一次重要的展覽機會,對于鐵驪來說,也是他在人生關節點上審視自己、調整自己的一個驛站,從而盤整創作穩步前行,使自己的藝術道路更加清晰而堅定。展覽題名“無觀”來自于滬上書法篆刻大家陸康先生,有無相生,無始無終,所謂無觀而無不觀也,是內省自謙,也是博觀約取,厚積薄發。鐵驪用多年的作品替自己完成了內心的表述和致謝,在滿場視覺與精神的壯麗交響中抵達一個具有普世價值的情感空間。他終于以自己的真誠和努力,向上海交上了一份完美的答卷。

鐵驪始終珍視學院派的寫實功力,正是基于這種功力,在扎實的造型中注入當代意識和人文情懷,散發出繼往開來、富有張力的華彩。他用日復一日的精進與積累,緩慢地用手把泥向深度與溫度推進,以此映照天地,投射性靈。天賦使他時時感受到使命與召喚,才華的荷爾蒙使之自持并走向遼闊的縱深。在他的心目中有著與生俱來的理想與擔當,并自我較勁,希望創作出“人間多部曲”般的史詩級作品,希望中國的具象雕塑向世界級的榮耀殿堂躍進。