了不起的手藝人

2020-04-26 01:45:23

作文周刊·小學一年級版

2020年4期

關鍵詞:藝術

民間手工藝可謂是門類繁多,并且樣樣都光彩奪目。中國傳統的手工藝,每一種都是中華文化的瑰寶,這些手工藝值得我們去傳承和保護。

糖畫是一種傳統民間手工藝,所用的工具僅一勺一鏟(chǎn),糖料一般是紅、白糖加上少許飴(yí)糖,放在爐子上用溫火熬制,熬到糖汁可以牽絲時,就可以用來澆鑄(zhù)造型了。

在澆鑄造型時,民間手藝人的手上功夫便是造型的關鍵。手藝人用小湯勺舀起融化了的糖汁,在石板上飛快地來回澆鑄,畫出造型。當造型完成后,隨即用小鏟刀將糖畫鏟起,粘上竹簽。

面塑,俗稱面花、禮饃、花糕、捏面人,是源于山東、山西、北京的中國民間傳統藝術之一。面塑以面粉為主料,調成不同色彩,用手和簡單工具,塑造出各種栩(xǔ)栩如生的形象。

面團在民間手藝人的手中幾經捏、搓、揉、掀,用小竹刀靈巧地點、切、刻、劃,塑成身、手、頭、面,披上發飾和衣裳,頃刻之間,栩栩如生的藝術形象便脫手而成。中國的面塑藝術早在漢代就已有文字記載,經過幾千年的傳承和經營,早已是中國文化和民間藝術的一部分,也是研究歷史、考古、民俗、雕塑、美學不可忽視的實物資料。

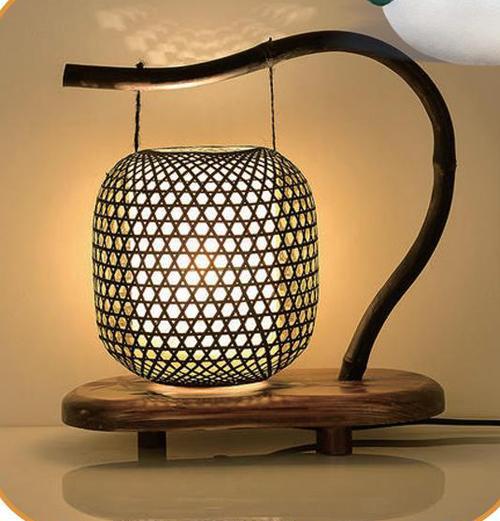

竹編是用毛竹剖劈成篾(miè)片或篾絲后,編織成各種用具和工藝品的一種手工藝。工藝竹編不僅具有很大的實用價值,更具深厚的歷史底蘊。竹編行業歷史上以作坊形式,多以世代相傳或以作坊依托的師徒關系,學徒學成后,自立門戶,再招徒弟,口傳身教。竹編一般做生活用品、農業用具。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

家教世界(2022年13期)2022-06-03 09:07:18

家教世界(2022年7期)2022-04-12 02:49:34

中外文摘(2021年23期)2021-12-29 03:54:02

兒童繪本(2018年22期)2018-12-13 23:14:52

藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:06

讀者·校園版(2018年13期)2018-06-19 06:20:12

英語學習(2016年2期)2016-09-10 07:22:44

Coco薇(2016年2期)2016-03-22 16:58:59

讀者(2016年7期)2016-03-11 12:14:36

爆笑show(2014年10期)2014-12-18 22:27:48