政府注意力分配與中國社會保障事業發展

趙建國 王瑞娟

摘 要:本文以注意力理論為基礎,以1978—2019年42份國務院政府工作報告為研究對象,借助NVivo11軟件解讀改革開放以來中國政府對社會保障事業的注意力分配。研究發現:政府推進社會保障事業發展的注意力總體呈現上升趨勢,相對注意力強度從較低轉向較高。在注意力指向方面,政府對社會保障不同項目的注意力分配不同,政府最關注的是國民基本生活、醫療和養老風險以及就業問題,并采用社會保險方式應對上述風險;在推動社會保障制度改革起步、制度體系雛形生成、基本制度框架確立和實現制度穩定發展這四個階段,社會保障制度建設注意力指向不同;政府對社會保障對象的注意力指向從分化轉向整合。基于這些研究結果,筆者從四個方面提出了相應的政策建議。

關鍵詞:政府注意力分配;社會保障;國務院政府工作報告;注意力理論

中圖分類號:F810.543 文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2020)11-0003-10

一、問題的提出

在改革開放四十多年的歷程中,大規模經濟轉型和社會轉型促進了國家的蓬勃發展,但許多潛在和現實的社會風險日益凸顯,而通過構建社會保障體系來化解社會風險、促進全社會可持續發展,則是中國國家治理的重大戰略選擇。黨的十九大報告指出,中國特色社會主義進入了新時代,中國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發展之間的矛盾。社會保障作為不斷增進人民福祉的重大制度安排,事實上已成為滿足人們美好生活需要的基本途徑。

現代社會保障實踐和制度源于國外。自1883年現代社會保障制度在德國誕生以來,社會保障迅速在全球盛行。1935年,美國頒布《社會保障法》推動綜合社會保障體系發展;1948年,英國率先宣布建成《貝弗里奇報告》中描繪的福利國家;1955年,新加坡建立了集養老、住房、工傷、醫療、教育為一體的中央公積金儲蓄計劃;1981年,智利對公共養老金制度進行了私營化改革。這一系列重大事件都標志著社會保障制度的里程碑式發展。到20世紀70年代,世界上所有國家或地區均不同程度地建立了自己的社會保障制度。Rosen[1]最早將社會福利系統地分為剩余式福利和制度式福利;Mishra[2]將社會福利理論依據分為社會改革、公民權理論、趨同論或是技術決定論、功能主義觀點和馬克思主義五種理論;OConnell和Esping-Anderson[3]明確提出,西方世界的福利國家可劃分為社會民主主義、自由主義和保守主義三重福利體制;Ginsburg[4]提出了社會民主主義、社會市場經濟、法人市場經濟和自由主義等政策類型。雖然各國的社會保障實踐在經濟背景、理論思想、制度模式、政策項目和發展路徑等方面差異巨大,但仍有一些共同的表象,主要包括:社會保障思想經歷了從零散的個人慈悲到社會正義的升華;社會保障建設目標取決于當時的經濟社會發展水平及政治愿景;社會保障功能從被動的工業風險防范走向合理分配社會發展成果以及促進社會良性再生產;社會保障制度模式各不相同,但建設福利國家是各國共同的目標。20世紀70年代末期開始,西方福利國家紛紛出現了福利危機,為應對傳統福利模式的影響,多元的社會福利框架被作為一種替代方案,以彌補政府與市場各自在福利提供上的不足。福利多元主義要求社會福利和服務的提供由多個部門承擔,政府的支配作用降低,并且不再是唯一的提供者[5]。它同時也意味著社會福利的提供將改變由一個壟斷性組織支配的局面,而變得更加多樣化和充滿競爭[6]。從政策工具來看,工作福利與社會投資論等勞動型社會保障政策和保障基本收入等非勞動型社會保障政策開始實行[7]。

中國社會保障事業起步相對較晚,對于社會保障發展的研究亦相對較晚。隨著社會保障在社會主義現代化強國建設中的重要地位被逐步認識,國內眾多學者投身于社會保障課題中,研究成果豐富,其中不乏從全局出發總結中國社會保障事業發展的研究。如鄭功成[8]梳理了中國社會保障改革歷程并構建了全面的社會保障體系,歸納了社會保障由維護穩定、保障民生的工具轉變為維護公平正義、實現合理共享的財富分配機制的發展規律,將2008年到21世紀中葉分為三階段設定發展目標,最終將人民引入一個安全、平等、自由、尊嚴的福利社會。鄭功成[9]將中國社會保障改革劃分為五個階段。鄭秉文[10]總結了新中國成立60年社會保障制度的成就與教訓,他將改革開放以來中國的“現代社會保障制度時期”劃分為三個階段。通過文獻梳理,他提出了“社會保障制度作為一個生產要素”的命題,認為社會保障制度建設是促進經濟發展的必要制度準備。鄭秉文和張笑麗[11]認為,改革開放以來,中國社會保障制度從封閉經濟下的傳統社會保障制度成功轉型為適應開放經濟的現代社會保障制度,通過調動消費和投資這兩大經濟變量的作用,促進勞動力自由流動并提高勞動者的生產效率為促進開放經濟發展作出了巨大貢獻。胡曉義[12]對中國社會保障制度的發展成果進行了系統總結并認為,改革開放40年中國已構建起比較完整的體系框架,覆蓋的人群迅速擴大,保障水平持續穩步提高,社會保障基金實力不斷增強,社會保障公共服務體系初步形成,中國社會保障體系發展突飛猛進。楊思斌[13]則從法治化建設角度認為,伴隨著改革開放的實踐,社會保障制度也進行了改革、重構和建設,社會保障法治化程度明顯提升。唐鈞[14]通過對社會保障的概念框架和社會保障制度歷史演進的文獻研究,對中國社會保障政策進行了評析,提出了“基礎—整合”的社會保障制度思路。吳鵬森[15]研究了新中國成立60年社會保障制度理念的演變,認為社會保障制度不僅是適應市場經濟的配套措施,它首先是建構社會秩序的基礎性制度,社會保障制度正在從邊緣性社會制度走向構建社會主義和諧社會的主體性社會制度。總之,學者們通過以文獻和思辨研究為主的定性分析,探尋了中國社會保障的發展歷程和思路,為理性構建中國社會保障體系注入了活力源泉。

當前,中國社會保障事業仍處于重要的改革期,需要學術界長時期、多角度地關注,在學者們定性研究的基礎上,本文嘗試從政府注意力分配這一新的視角,引入定性與定量混合的內容分析法來研究政府注意力分配對社會保障事業發展的影響。政府注意力反映了政府對一系列議題事項的優先性排序,政府對社會保障議題所分配注意力的多少、時間早晚和具體指向均會對社會保障事業發展產生直接的重要影響。考察政府注意力分配的變遷,一定程度上可以反映中國社會保障事業發展的客觀歷程和表象特征。筆者借助NVivo11軟件解讀改革開放以來中國政府對社會保障事業的注意力分配,從而提煉出此期間社會保障事業的發展走向和規律特點,更具有客觀性、直觀性和系統性,這對科學總結中國社會保障事業的發展經驗和規律具有重要意義。

二、注意力理論與政府注意力分配

“注意力(Attention) ”這一概念最初來源于心理學,它指“生物體內決定一個特定刺激的效用的過程或條件”[16],后來被逐步引入經濟學、社會學和管理學等相關學科研究中。管理學大師Simon[17]率先把注意力一詞引入管理學研究,他認為,管理就是決策,而決策的關鍵是決策者如何有效地分配其有限的注意力。從內容上看,注意力是指在與決策相關的眾多刺激因素中占據決策者意識的那個刺激因素;從過程上看,注意力分配是指決策者把自己有限的信息處理能力分配給與決策相關的刺激因素的過程,包括對刺激因素的關注、編碼、解釋和聚焦[18]。注意力理論假設決策者是有限理性,決策者的注意力實質上是一項影響決策的關鍵性稀缺資源。現代社會,信息豐沛甚至過剩,關于某個問題的決策能否產生取決于決策者的注意力在某段時期是否落到了某個問題上,具體的決策過程實質上也可以看做是決策者在處理無限的信息時,不斷地分配其有限的注意力的過程:決策者接收到外界的大量刺激信號,有選擇地篩選一些信息進行深入關注,解讀歸類之后賦予這些信息一定的引申意義,最后決策者投入更多的注意力作出決策。

21世紀初,瓊斯將注意力研究引入政策科學,公共政策過程被看做是由人們有限的注意力廣度來驅動的。瓊斯[19]認為,領導者個人和政治系統都同樣傾向于在不同的時間關注不同的問題,變動的注意力能夠并的確改變了有關政治的選擇和結果,他還提出了“注意力驅動的政策選擇模型”,認為當政府面對眾多信息作出決策并優先處理某些事務時,并不是政府決策者偏好于此類事務,而是注意到了它們。政府注意力反映了政府組織對一系列議題事項的優先性排序。政府的行為選擇在很大程度上是由政府注意力分配不同所導致的,注意力分配對政府議程設定和政策執行起到了至關重要的作用[20]。政府管理中的注意力分配研究主要集中于政府決策制定中的注意力轉換,即分析政策議程的變化。政府注意力分配具有明顯的情境性,在科層規則、官僚利益和外部壓力等不同因素支配和交互作用下,政府注意力分配發生變化,進而導致政府呈現出不同的行為模式和行為特征。注意力分配為研究政府行為提供一個新的視角[21]。政府注意力分配體現了政府對不同公共事務的重視程度,注意力分配的變遷在一定程度上可以反映公共事務治理的客觀歷程和表象特征。

公共政策文本作為政府施政理念及意志的重要載體,可以直觀呈現注意力的分配及變動情況。劉景江和王文星[22]認為,以國務院政府工作報告為載體研究政府注意力,是當前測量管理者注意力最常用的方法。其關鍵在于對政府工作報告進行文本信息挖掘,客觀呈現政府的態度和觀點,也即運用內容分析法進行研究。Woodrum[23]認為,內容分析法是一種對傳播內容進行客觀、系統、定量描述及推斷的研究方法,其實質是對傳播內容所含信息量及其變化的分析,即由表征的、有意義的詞句推斷出準確意義的過程。它的一個突出功能在于它可以處理大量的、長期的信息,將定性分析與定量分析相結合,從而幫助研究者獲知研究對象在一段較長時期內的變化趨勢[24]。國務院是中國最高行政機構,也是社會保障事務最主要的行政管理主體之一,本文集中關注國務院對社會保障事業發展的注意力,文中的政府特指國務院,不包括地方政府。內容分析法假設文字使用頻率的變化反映了文字使用者注意力的變化,因此,從國務院政府工作報告中關注與社會保障相關的表述就可以發現國務院對社會保障事業注意力分配的概況。本文旨在考察中國改革開放以來的社會保障事業發展,國務院政府工作報告通常在年初發布,也就是說1978年的國務院政府工作報告中也可能涉及到改革開放的工作計劃,因此,本文以1978—2019年42份國務院政府工作報告為研究對象。

注意力分配的測量通常涉及兩個方面:關注整體的注意力強度和關注內部差異的注意力指向。在本文中,以每年國務院政府工作報告中涉及社會保障的總字數占該年度政府工作報告總字數的比重和所有社會保障節點編碼的總次數反映國務院對社會保障事業的注意力強度,用不同時期國務院政府工作報告中描述社會保障所使用的高頻關鍵詞來代表社會保障的注意力指向。本文的總體研究思路為,在NVivo 11軟件中,依據社會保障理論的關鍵詞建立節點并進行編碼,按照社會保障所涵蓋的具體事項分類測量國務院政府工作報告對社會保障事務的注意力,結合質性分析研究改革開放以來中央政府推進社會保障事業發展的工作。

三、政府推進社會保障事業發展的注意力強度分析

概括地說,“社會保障”是指國家或政府以立法或者行政措施設立的,旨在保證社會成員基本經濟生活安全、抵御社會風險的制度體系。本研究時間跨度大,在編碼過程中發現不同年份的社會背景與文字偏好不同,對社會保障領域同一事務的表述不盡相同;此外,很多年份的國務院政府工作報告將社會保障事務與其他公共事務放在同一段落甚至同一句子里一起闡述,沒有明確的分界標志,改革開放初期和近期這種趨勢較為明顯。為了盡量保持研究對象縱向一致,本文的社會保障選取相對狹義的界定,從而更好地與社會保障以外的其他相關社會公共服務區別開來。

由于本文的編碼目的僅限于信息統計而非扎根于材料構建新理論,因而可根據社會保障制度的理論框架建立節點樹。首先,瀏覽所有年度的政府工作報告,以改革開放以來中國實行過的所有社會保障項目為名創建自由節,出于可視化的考慮,筆者在制圖制表以及正文中所用的節點名稱多為簡稱,再根據社會保障制度項目和領域分類分層形成節點樹。其次,形成節點樹后,對改革開放以來國務院政府工作報告中涉及社會保障的語句逐一進行節點編碼。編碼時,存在一個細節問題,某些社會保障項目從初創到成熟的演化中會有名稱與內涵的些微變化,但制度的宏觀目標或欲解決的問題大致相同,本文將這種相近的項目合并為同一節點進行編碼,例如,待業保險與失業保險。囿于篇幅,文中略去節點結構圖和具體編碼情況介紹,僅以社會保障中的醫療領域分支為例說明過程。在醫療保障中,將城鎮職工醫保、大病保險、城鎮居民醫保和統一的城鄉居民醫保4個自由節點歸類于三級節點醫療保險下,因為它們均采用了社會保險形式應對和解決醫療風險。醫療保險節點又與基本免費醫療、醫療救助和合作醫療共同歸屬于二級節點醫療保障。最終,依據社會成員普遍面臨的社會風險以及社會保障的職能和保障對象,形成的二級節點分別為養老保障、醫療保障、基本生活保障、就業保障和住房保障五項,它們共同支撐了一級節點社會保障。最后,在節點編碼基礎上做主題統計分析。

(一)政府推進社會保障事業發展的注意力總體呈現上升趨勢

注意力強度測量中可以用來反映注意力強度縱向走勢的指標有節點編碼覆蓋度、編碼節點數和參考點數。其中,節點編碼覆蓋度指每年國務院政府工作報告中涉及社會保障的文字量占該年度工作報告總字數的比重,這是通用的主指標。編碼節點數和參考點數指材料中所有社會保障節點數和節點編碼的總頻次,這兩個指標是輔助指標。改革開放以來,除1979年、1981年、1984年和1985年這4年的國務院政府工作報告完全未提及社會保障內容外,其他年份的國務院政府工作報告均有涉及社會保障內容。根據折線波動形態,政府推進社會保障事業發展的注意力強度大體可分為“持續低水平—快速上升—高位波動”三個階段。1991年以前,政府注意力持續處于低水平,其中有4年零關注,其他年份的注意力水平也很低,參考點均小于10個,編碼文字覆蓋度均低于0.3%,可以說社會保障幾乎被忽略了。這種情況從1992年開始有所改觀,注意力強度持續14年波動上升,于2006年達到峰值。此后至今,注意力強度呈現高位波動的趨勢,雖有波動但總體上均高于2000年之前的水平。

(二)政府推進社會保障事業發展的相對注意力強度從較低轉向較高

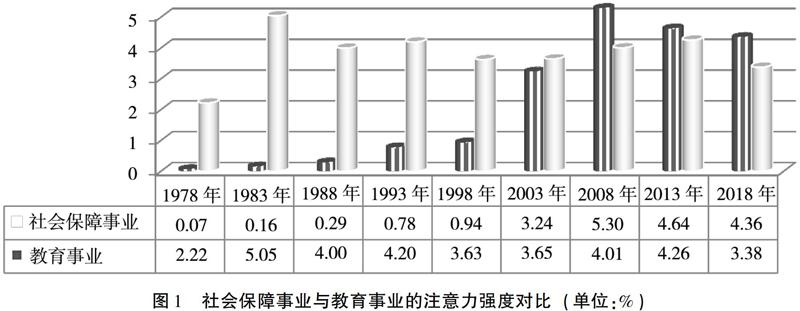

自1992年起,中央政府推進社會保障事業發展的注意力強度出現了大幅度的提升,最高達到6.3%。6.3%到底是什么樣的水平呢?回答這個問題有賴于橫向的相對注意力考察,即每一年份社會保障事業在中央政府全部公共事務議程中被關注的“相對排序”情況,它需要將每一年國務院政府工作報告中所涉及的各項公共事務的注意力情況全部測量后進行比較。這一工作量過于龐大,出于操作效率的考慮,本文適當簡化研究,僅以教育政策在很多年份的國務院政府工作報告中,教育政策與科技和文化事業被放在一起表述。此處的教育政策不包括與教育相關的科技和文化事業。為例來做一個大致對比。之所以選擇教育政策作為對照項,主要是考慮到教育與社會保障同屬于現代政府職能中最基本的公共事業項目,并且教育政策內涵與外延比較清晰,便于準確編碼。具體研究過程為:從1978年起每隔5年取一次國務院政府工作報告作為研究樣本,依程序對國務院政府工作報告中的教育政策內容進行編碼和統計,再與同時期的社會保障事業編碼覆蓋度對比,結果如圖1所示。由圖1可以得出這樣一個結論:與注意力強度較均衡的教育事業相比,中央政府對社會保障的關注程度在1998年之前明顯不足,到2003年時有了非常顯著的提升,并且于2008年超過了教育事業的注意力分配,此后始終保持在相對較高的水平。可見,社會保障在國家層面公共事務體系中的注意力強度分配從相對較低轉向相對較高。

四、政府推進社會保障事業發展的注意力指向分析

本文第三部分的注意力強度分析將歷年國務院政府工作報告中的社會保障發展看做一個整體進行了趨勢測量,統計結果在一定程度上反映了社會保障事業占中央政府施政比重的概況。而更具體一些的問題,如中央政府對社會保障領域具體事務的注意力是如何分配的,注意力分配在不同時期是否一致,這都有待于借助社會保障事業發展中的中央政府注意力指向分析加以解決。

(一)政府對社會保障不同項目的注意力分配不同

通過編碼節點匯總報表的數據可以觀察到,社會保障制度體系中各主要項目在國務院政府工作報告中被提及的頻數差異較大(如表1所示)。論編碼數量,排在第一位的是醫療保險,有129個參考點,涉及材料來源29個,占社會保障主要項目關注度的22%;養老保險次之,有111個參考點,涉及材料來源28個,占社會保障主要項目關注度的18%。從具體制度項目來看,醫療保險和養老保險是政府注意力的聚焦之處。此外,基本生活保障、失業保險和住房保障獲得的關注度也較高。從風險類型劃分的區塊上看,在社會保障制度體系中,最受政府關注的是困難群體基本生活保障制度,其中專項救助的內容較多,包括了對殘疾人福利、困境兒童福利、軍人優撫等群體的救助以及扶助項目。以此推斷,政府最關注的社會保障項目依次是國民基本生活、醫療和養老風險以及就業問題。

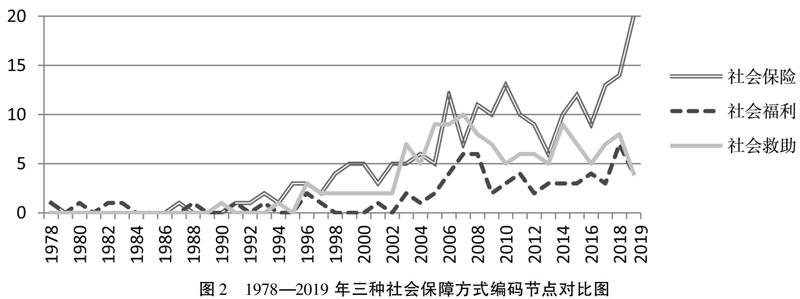

進一步地,為了獲知政府在應對國民基本生活、醫療和養老等眾多社會風險時主要選擇何種政策工具,我們對材料進行矩陣編碼查詢(如圖2所示)。研究發現,在應對關鍵社會風險時,1978—2019年,國務院政府工作報告中主要社會保障方式的提及頻數依次是社會保險、社會救助和社會福利,這也驗證了中國社會保障制度的核心是社會保險。

可以說,任何一個社會的不同發展階段都存在著很多社會問題,不同群體的不同問題對于社會的影響和沖擊存在差異。當其中某些社會問題被政府注意從而進入政策議程并納入社會保障體系后,在龐大的社會保障體系中政府注意力應如何分配給這些社會問題呢?這涉及到現代社會保障的初衷,可以從社會保障制度的源起探尋。德國是公認的現代社會保障制度的先行實踐者,早在19世紀80年代初期,德國就率先針對產業工人中普遍出現的工傷、疾病和養老風險而提出一整套制度化的社會保險方案。艾哈德[25]認為,社會保障是為因生病、殘疾和年老等原因而喪失勞動能力或遭受意外而不能參與市場競爭的人們及其家庭提供的基本生活保障。1935年美國頒布了《社會保障法案》以應對1929—1933年世界經濟危機給經濟和社會帶來的嚴重沖擊,《社會保障法案》規定,政府要實施養老金和失業保險制度,對弱勢群體提供救濟,保障國民的基本生活,這也被認為是現代社會保障制度形成的標志。白維軍[26]認為,社會保障是一個國民生活保障系統,社會保障的初衷是為生活不幸者提供物質和經濟保障。保障國民生存權是現代政府的應有之意,生活保障是公民生存權最基本的內容,醫療、養老和失業保險與廣大國民基本生活水平息息相關,理應成為最受重視的問題。

貝弗里奇[27]強調,其所設計的新社會保障藍圖的核心是社會保險方案。德國、美國和英國等發達國家在建立社會保障制度之初都選擇社會保險作為核心保障方式來解決國民關鍵的基本生活風險。而隨著福利國家的興起,社會保險在社會保障制度中的核心地位被撼動,在民主社會主義國家,社會福利和社會救助逐步成為社會保障的主體力量。中國的社會保障實踐也符合基本規律:重點關注國民基本生活、醫療、養老保險以及就業問題;以社會保險為核心保障方式;社會救助在“兩個一百年”目標的實現關鍵期被格外倚重;隨著小康社會建設的推進,政府在社會福利方面的支持更有力。

(二)不同階段政府對社會保障制度建設的注意力指向不同

按編碼相似性對材料來源做聚類分析,生成的聚類結果顯示:1992—1998年、1999—2008年和2009—2019年的材料連續優先聚集,而其余年份的材料較分散,暫且將1991年前的材料看做一個簇,這樣材料形成4個簇。鄭功成[9]關于改革開放以來社會保障發展五階段的論述中,1978—1985年是改革準備階段,1986—1992年是緩慢生成階段,若將這兩個階段合并稱為制度改革起步階段,則聚類分析的結果與鄭功成的階段劃分基本一致。聚類分析結果中2009年前的部分與鄭秉文[10]對改革開放以來中國社會保障事業發展階段的劃分基本一致。根據聚類分析的結果,本文將1978—2019年中國政府推進社會保障事業發展的工作劃為四個階段,在此基礎上來研究不同時期政府社會保障制度建設的注意力指向。

1978—1991年為第一階段,是政府推動社會保障制度改革的起步階段,政府開始關注社會保障制度改革。1983年國務院政府工作報告首次使用了“社會保障”一詞,指出“社會保障和社會福利事業也有較大的發展”。1988年,國務院政府工作報告中首次單獨設段闡述社會保障工作,提出“要加快社會保障制度的改革,建立和健全各類社會保險制度,進一步發展社會福利事業,繼續做好優撫和救濟工作,逐步形成具有中國特色的社會保障制度”。這表明以社會保險制度改革為核心的社會保障制度改革正式啟動。本部分的原文引用均來自于中國政府網的國務院政府工作報告,不再一一標注。

1992—1998年為第二階段,是政府推動社會保障體系雛形的生成階段,政府注意力集中于探索社會保障制度體系。1996年國務院政府工作報告中提出,“九五”期間要加快養老保險、失業保險和醫療保險制度改革,發展社會救濟、社會福利、優撫安置、社會互助和個人積累等多層次的社會保障,初步形成適合中國國情的社會保障制度。這個階段也明確了城鎮職工養老和醫療保險金由國家、單位和個人共同負擔,實行社會統籌與個人賬戶相結合的籌資責任模式,改革意義深遠。最低生活保障、住房保障和婦女兒童保障等項目也在國務院政府工作報告中開始提及,這標志著中國社會保障體系的結構建設藍圖得以基本勾畫。

1999—2008年為第三階段,是政府推動社會保障體系框架的基本確立和擴張階段,政府注意力集中于社會保障體系內項目的完善和銜接。這期間,城鎮職工醫療保險制度改革方案實施,城市居民最低生活保障制度建立,失業保險與居民最低生活保障制度銜接,這“三條保障線”解決了當時最突出的國有企業下崗職工基本生活問題。與此同時,工傷保險加以完善,新農合醫療制度得到建立,城鄉醫療救助制度提上日程,主要社會保障項目從城鎮擴展到農村。做實養老保險個人賬戶試點工作是當時的熱門詞,在2005—2008年國務院政府工作報告中均有提及。2003年國務院政府工作報告的總結部分提到,“城鎮基本養老保險制度和基本醫療保險制度建設邁出重大步伐,社會保障體系框架基本確立”。

2009年以后中國進入了實現社會保障制度全面定型、穩定發展的第四階段,政府注意力集中于社會保障覆蓋范圍、社會保障待遇、社會保障管理和非核心保障項目的建立。多層次的社會保險、綜合性社會救助、福利服務和優撫項目基本完善且制度化程度逐步提升,資金籌集和運營管理得到了更多法律法規性保障。社會保障實踐目標從歷年的“逐步形成具有中國特色的社會保障制度”“加快社會保障制度改革”“加快完善社會保障體系”,變為了“加快健全覆蓋城鄉居民的社會保障體系”。社會保障制度結構已基本定型,社會保障基本項目已建立,更多的工作是待遇標準、繳費水平等制度參數的調整和非核心保障項目的補充。

(三)不同階段政府對社會保障注意力指向側重項目不同

通過統計社會保障不同階段的相對高頻編碼節點(如表2所示),筆者發現,政府在不同階段對社會保障項目的注意力指向側重點不同。1978—1991年的政府注意力聚焦于待業保險、農村合作醫療和殘疾人福利;1992—1998年的政府注意力聚焦于失業保險、城鎮企業職工養老保險、合作醫療、城鎮職工醫保和城市低保,顯著特征是針對城鎮職工的兩項保險和城市居民低保制度;1999—2008年的政府注意力指向包括了第二階段的全部5項內容,失業保險仍然是政府最關注的項目,城市低保的關注度排序前進到第2位,此外新增了軍人優撫、災害救助和殘疾人福利;2009—2019年的政府注意力指向的8個高頻編碼節點中有6項與第三階段相同,其中,城鎮企業職工養老保險成為編碼最多的節點,軍人優撫事業得到重視,城鄉居民的保障項目獲得了更多的注意力分配,殘疾人福利的關注度排序明顯提升,城鄉居民醫保和城鎮居民醫保取代了城鎮企業職工醫保成為高頻節點。

注意力指向為何變化呢?瓊斯[19]認為,注意力變化源于情境結構的改變。注意力指向不同反映了經濟、社會、政治背景和民眾需求等社會情境的變化。最初,中國社會保障制度改革是應經濟體制改革的需要而產生的。1986年,社會保障作為“七五”時期經濟體制改革的配套工程在計劃草案提及;1989年,“發揮保險事業在組織經濟補償、積累建設資金、穩定人民生活和引導消費資金分流等方面的作用”;1992年,“今年著重進行的與企業改革相配套的改革,主要是……,以及住房和社會保障制度的改革”; 1995年,“今年的經濟體制改革,要以國有企業改革為重點,配套推進社會保障體制改革”,這些表述都圍繞經濟改革談社會保障。在城市,國有企業改革產生了大批下崗、失業人員,也帶來了原先單位制福利保障的終結;在農村,家庭聯產承包責任制使得集體保障式微,傳統家庭養老受到沖擊,民眾對社會化基本生活保障的需求凸顯。比如1998—2002年是中國下崗失業高峰期,在此期間,失業保險也自然成為了編碼次數最多的節點,與失業保險銜接的城市低保的關注次數也迅速提升。養老保險自第二階段起就成為高頻節點,這反映了失業、老齡化、家庭結構以及社會文化對傳統養老問題帶來的革新需求與政府對此需求的回應。醫療保險持續高頻編碼,這反映了中國單位福利制度和醫療體制改革以來“看病貴”“看病難”問題突出的現實。而2009年以來,社會保障建構社會秩序的主體性作用被逐步認識,國務院政府工作報告中不再將社會保障與經濟體制改革結合起來闡述,而是將社會保障作為獨立的主題闡述。長遠來看,社會保障不應被視為現代民主社會解決現實社會問題的應急手段,而是納入國家治理戰略,發揮預防社會風險、促進社會共同體發展的功能。殘疾人福利和社會優撫成為第四階段的高頻節點也在一定程度上體現了這個理念。

(四)政府對社會保障對象注意力分配的分化與整合

中國的社會保險和社會救助制度在可及性和激勵性上都存在因保障對象不同而分化的歷史:福利資格與戶籍類型掛鉤而導致城鄉分化,福利待遇與就業類型掛鉤而產生職業分化。

本部分僅以養老保險制度為例做簡要分析。改革開放以來,國務院政府工作報告中出現的養老保險制度有城鎮職工養老保險、機關事業單位養老保險、城鎮居民養老保險、新型農村居民養老保險和城鄉居民養老保險共五項制度。按照保險對象的戶籍劃分,城鎮職工養老保險、機關事業單位養老保險和城鎮居民養老保險三項制度對應非農業戶籍,新型農村居民養老保險對應農業戶籍,這只能是大致的分類,有部分農業戶籍的人口在城鎮就業后參加城鎮養老保險,存在交叉的可能。在編碼系統中查詢各關鍵詞的首次編碼時間和編碼節點數(如表3所示),發現非農業戶籍人口養老保險制度被編碼的時間均早于新型農村居民養老保險,并且編碼的節點明顯多于后者。也就是說,非農業戶籍人口的養老問題被優先納入國務院工作計劃,且得到了更多的注意力分配。按照就業類型劃分,先后存在過機關事業單位養老保險、城鎮企業職工養老保險、對應城鎮自我雇傭及無業居民的城鎮居民養老保險、對應農村居民的新型農村居民養老保險以及城鄉居民養老保險五項制度。城鎮居民養老保險和新型農村居民養老保險已于2014年合并為統一的城鄉居民養老保險。其中,編碼最早、最多的是城鎮企業職工養老保險,編碼參考點為47個,說明城鎮企業職工這個群體的養老問題最受關注。機關事業單位養老保險雖然和城鎮企業職工養老保險于同年首次進入國務院政府工作報告,但由于機關事業單位養老保險改革前其員工享受退休金,個人無繳費義務且待遇水平較高,因此,他們實際上享受了較為優越的社會福利待遇。無雇傭單位的城鄉居民是最后被納入社會保障體系的。可見,不同群體的養老保障問題納入政府議程是存在時間差別的。

雖然有著分化的歷史,但在新時期,追求公平、平等、和諧成為社會保障制度建設的基本理念,“統一”“統籌”成為制度改革的方向。養老保險制度已從分化走向適度整合,城鎮居民養老保險和新型農村居民養老保險合并為統一的城鄉居民養老保險就是制度改革中向前邁進的一大步。除了養老保險,居民醫療保險、居民最低生活保障和醫療救助制度都已實現了城鄉整合,這種整合體現了政府在提高制度可及性和覆蓋度方面的努力,但制度激勵性的公平問題還未從根本上解決。

五、結論和啟示

本文在注意力理論的基礎上,對改革開放以來(1978—2019年)的國務院政府工作報告進行了內容分析以考察中國社會保障事業的發展。通過對中央政府推進社會保障事業發展的注意力強度和注意力指向的分析得出如下結論:政府推進社會保障事業發展的注意力總體呈現上升趨勢,相對注意力強度從較低轉向較高;在注意力指向方面,政府對社會保障不同項目的注意力分配不同,政府最關注的是國民基本生活、醫療保險、養老風險以及就業問題,采用的核心保障方式是社會保險;不同時期社會保障制度建設的注意力指向不同,并且在推動社會保障制度改革起步、社會保障體系雛形生成、社會保障體系框架基本確立和實現社會保障制度穩定發展這四個不同的階段,社會保障項目的注意力指向側重點不同;政府對社會保障對象注意力分配呈現出從分化走向整合的過程。

中國社會保障體系也存在著發展不平衡與不充分的問題,推進社會保障事業理性發展,需要遵循黨的十九大報告中“兜底線、織密網、建機制”的要求,進一步深化社會保障領域改革,“全面建成覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續的多層次社會保障體系”。結合注意力測量結果,筆者得到如下啟示:

第一,政府應保持對社會保障事業的高度注意力。改革開放以來,中國的社會保障制度改革取得了巨大的成就,已完成社會保障制度體系建設的基本任務,進入了社會保障制度全面定型、穩定發展的新階段,政府對社會保障制度注意力強度有所回落。同時,社會保障事業發展面臨著制度自身建設和外部環境的挑戰。從現實出發,中國社會保障制度還未完全成熟,每項制度都存在著深化改革不斷優化的必要性。從外部經濟社會環境來看,近年來全球經濟發展低迷,中國經濟也進入了新常態發展階段,在經濟增速下降時期國民對社會保障的需求通常會增加,而同時社會保障待遇具有剛性,人民對美好生活的需要在日益增長,社會保障需要循序漸進的可持續發展。因此,政府應持續保持對社會保障事業的高度關注。第二,繼續完善社會保險和社會救助制度,加大社會福利事業建設力度。社會保險是中國社會保障體系的核心,獲得了較多的政府注意力。傳統保險項目已涵蓋了社會成員的主要生活風險,但政府應時刻關注社會需求的變化,如當下老年照護和幼兒托育正成為普遍的社會問題,應盡快建立相關保險項目。實踐中,主要保險項目的覆蓋率較高,保險待遇水平穩步提高,但繳費率過高和待遇差距過大的問題亟待解決。以最低生活保障為核心的社會救助制度也是改革開放以來政府關注的重點,社會救助兜住了困難群體的生存底線,但救助水平與經濟發展速度還不協調,針對特殊困難群體的專項救助項目還很欠缺,政府注意力應圍繞確定合理救助水平、瞄定真實救助對象和制定精準救助方式這三方面。中國的社會福利制度發展滯后、水平低、范圍窄和非常規化問題突出。面向特殊群體的殘疾人福利、老年人福利和兒童福利事業在國務院政府工作報告中都有涉及,但在實施中往往被異化為救助,政策覆蓋的重點是這些群體中的貧困人群,而脫離了福利的普惠性。中國社會保障體系中普惠性社會福利尚未得到足夠的關注,此后一個時期,政府注意力分配應側重于社會福利事業建設,提供面向全體國民的、適度普惠的社會福利體系。這樣,一方面讓全體國民共享改革發展成果,同時也有利于支撐社會保險和社會救助制度的可持續發展。第三,社會保障體系建設應以托底性項目為核心,兼顧其他發展性項目。目前中國社會保障事業發展尚不均衡、不充分,現期的制度建設以“保基本、托底線、救急難”為思路,黨的十九大報告也闡述了在完成2020年全面脫貧的目標中托底性民生保障的重要性。中國托底性民生保障以基本性、保底性保障措施和服務為重心,項目建設主要圍繞國民生活、醫療、養老、住房等基本生存問題與特殊困難群體的教育、就業援助等部分涉及到發展問題,這反映了政府對當前突出社會風險的準確識別。而保障全體國民發展性權利的制度,比如OECD國家通常采用的“個人發展賬戶”、心理健康關懷、兒童成長照護和殘疾人福利等方面還未充分兼顧。做好長遠的社會保障體系規劃,不僅有利于社會保障體系建設,而且可以對國民經濟與社會進步產生深遠影響,政府注意力應適時從基本托底性項目適當調配至發展性保障項目。第四,關注社會保障政策體系的整合。“必須始終把人民利益擺在至高無上的地位,讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民,朝著實現全體人民共同富裕不斷邁進”[28],黨的十九大確立了以人民為中心的發展理念,這也為社會保障事業發展明確了核心價值導向。目前中國社會保障制度發展不平衡,仍存在較為嚴重的城鄉間、地區間、群體間不平衡問題,政府對不同項目的注意力分配也不夠均衡。公共政策的實質是對資源價值的分配,國務院政府工作報告是一定時期內國家層面公共政策的導向,直接決定著各級行政主體的決策思路。在國務院政府工作報告中,政府應明確進一步深化改革,破除長期以來形成的地區利益和群體利益思維,逐步解決城鄉間、地區間、群體間社會保障差距過大問題。公平才可持續,按照基本公共服務均等化目標整合社會保障資源分配,補齊針對農村居民和城市居民這兩個群體的保障項目,在制度待遇方面要合理縮小差距,盡快實現基本養老保險的全國統籌,完善城鄉統一的醫療保險和大病保險制度。當然,項目整合絕不是簡單的統一或同一,不可忽略對不同保障對象的適度激勵,這樣才能促進社會保障制度可持續健康發展。

參考文獻:

[1]Rosen,G.Industrial Society and Social Welfare: The Impact of Industrialization on the Supply and Organization of Social Welfare Services in the United States[J].American Journal of Public Health and the Nation Health,1959,23(4): 440-441.

[2]Mishra, R. Society and Social Policy :Theories and Practice of Welfare[M]. London,New York:Macmillan Press, 1977.

[3]OConnell, P.J. , Esping-Anderson,G. The Three Worlds of Welfare Capitalism[J]. American Journal of Sociology, 1990,70 (2):532.

[4]Ginsburg,N. Divisions of Welfare: A Critical Introduction to Comparative Social Policy[J].Journal of Sociology & Social Welfare,1993,22 (3):423-425.

[5]Johnson,N.The Welfare State in Transition :The Theory and Practice of Welfare Pluralism [M]. Massachusetts: University of Massachusetts Press,1987.

[6]Rap, N. Towards Welfare Pluralism:Public Service in a Time of Change[M]. Aldershot: Dartmouth,1996.

[7]金炳徹. 歐洲社會保障制度的改革動態與發展趨勢[J].中國人民大學學報,2010,(5) :31-37.

[8]鄭功成.中國社會保障改革與未來發展[J].中國人民大學學報,2010,(5):2-14.

[9]鄭功成.我國社會保障制度變遷40年回顧[EB/OL].https://www.ssap.com.cn/c/ 2018-09-07/1071757.shtml,2018-09-07.

[10]鄭秉文.中國社會保障制度60年:成就與教訓[J].中國人口科學,2009,(10):2-18.

[11]鄭秉文,張笑麗.中國社會保障70年:助推封閉型經濟轉向開放型經濟[J]. China Economist,2019, (4):96-121.

[12]胡曉義.中國社會保障體系建設的基本經驗與未來展望[J].經濟研究參考,2018,(25):3-6.

[13]楊思斌.我國社會保障法治建設40年回顧[J].當代中國史研究,2018, (4):121.

[14]唐鈞.中國的社會保障政策評析[J].東岳論叢,2008,(1):12-34.

[15]吳鵬森.論中國社會保障制度理念的演變與創新[J].南京師大學報(社會科學版),2009,(1):18-31.

[16]Berlyne,D.E. Attention-Historical and Philosophical Roots of Perception[M].New York: Academic Press,1974.124.

[17]Simon, H. A. Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations[M].New York: Free Press, 1947.210.

[18]吳建祖,王欣然,曾憲聚.國外注意力基礎觀研究現狀探析與未來展望[J].外國經濟與管理,2009,( 6):58-65.

[19]布賴恩·瓊斯. 再思民主政治中的決策制定:注意力、選擇和公共政策[M].李丹陽譯,北京:北京大學出版社,2010.1-6.

[20]練宏.注意力分配——基于跨學科視角的理論述評[J].社會學研究,2015, (4):215-241+246.

[21]代凱.注意力分配:研究政府行為的新視角[J].理論月刊,2017,(3):107-112.

[22]劉景江,王文星.管理者注意力研究:一個最新綜述[J].浙江大學學報 (人文社會科學版),2014,(2):78-87.

[23]Woodrum,D.E. ‘MainstreamingContent Analysis in Social Science: Methodological Advantages,Obstacles Solutions [J].Social Science Research,1984,13(1):1-19.

[24]劉偉.內容分析法在公共管理學研究中的應用[J].中國行政管理,2014,(6):93-98 .

[25]路德維希·艾哈德.大眾的福利[M].丁安新譯,武漢:武漢大學出版社,2017.5.

[26]白維軍.論社會保障的理論圖譜[J].社會科學研究,2017,(6):80-87.

[27]貝弗里奇.貝弗里奇報告——社會保險與相關服務[M].勞動和社會保障部社會保障研究所譯,北京:中國勞動社會保障出版社,2004.9.

[28]習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[M].北京:人民出版社,2017.10.

(責任編輯:劉 艷)