開孔陶粒的制備與同步硝化/反硝化生物反應器的構建*

向天勇 陸惠明 張正紅 單勝道 藍建明

(1.嘉興職業技術學院農業與環境學院,浙江 嘉興 314036;2.浙江省廢棄生物質循環利用與生態處理技術重點實驗室,浙江科技學院環境與資源學院,浙江 杭州 310023;3.浙江省嘉興市嘉善縣姚莊鎮農技水利服務中心,浙江 嘉興 314117)

氨氮是水產養殖的關鍵性控制指標,大量殘餌和排泄物極易引起水體中氨氮濃度升高,導致魚類中毒,甚至死亡。同步硝化/反硝化(SND)可快速同步脫除氨氮和硝態氮,具有節約供氧量25%[1]、節省碳源40%[2-3]、使反應器的容積減少30%~40%、縮短水力停留時間和減少產泥的優勢[4]。長期以來,大量學者通過對溫度、pH、游離氨濃度、DO等反應條件的控制實現了SND的順利啟動和穩定運行。然而,復雜的控制條件一直是影響SND規模化應用的難點。尤其是SND啟動和運行一般要求較高的溫度、較低的DO和弱堿條件,這不利于魚類快速生長,限制了SND在水產養殖中的應用[5-9],[10]29,[11]2272。如何在常規淡水養殖條件下淡水實現SND,對于緩解氨氮對水產養殖的不利影響具有重要意義。

缺氧微環境理論是目前被普遍接受的SND反應機理,被認為是SND發生的主要原因之一[12-13],[14]78。已有的研究一般是利用污泥顆粒或多孔介質作為生物載體,硝化細菌附著在顆粒外圍,通過顆粒表層的硝化細菌消耗溶液中的氧,從而構建一個內部的厭氧微環境,促進顆粒內部反硝化細菌的生長。目前常用的多孔介質有棉球、海綿、合成纖維球等,由于結構柔軟導致孔隙結構不穩定,效果不佳,同時因無法再生,導致成本偏高。也有利用剛性多孔陶粒進行生物降解的研究[15],但普通多孔陶粒采用發泡法制備,雖然其內部具有大量封閉的泡狀空隙,但由于不具備開孔結構,水流難以進入陶粒內部,內部小孔優良的吸附性能和掛膜性能無法完全發揮。為開發性能優良的SND多孔陶粒,研究了紙纖維燒蝕法制備的工藝和方法,分析了所制備陶粒的表征和吸附特點,并運用制備的陶粒構建SND生物反應器(以下簡稱SND反應器),初步驗證了該反應器在模擬淡水養殖條件下的脫氮能力。

1 材料與方法

1.1 制備方法

以市售普通陶土(購自景德鎮)和廢紙屑為原料,通過燒蝕法制備具有開孔結構的多孔陶粒(以下簡稱陶粒)。工藝如下:將廢紙屑添加20倍質量的水充分浸泡后搗成紙漿(水添加量過少容易造成搗碎機空轉,而添加過多會導致紙漿含水量過高,摻入陶土后過稀,后期制粒困難),經預試驗,按紙纖維添加量(質量分數)0、1.5%、2.5%、3.5%與陶土配比(紙屑添加量高于3.5%,紙漿摻入后陶泥過稀,制粒前需干燥脫水,再者紙纖維添加量達到5.0%后,陶粒經初步預燒,發現內部孔隙過大,強度迅速下降),將紙漿混入陶土并控制水分20%(質量分數)左右,充分揉勻后制成直徑1.0 cm左右的陶粒,自然風干或低溫烘干。將干燥的顆粒在700、800、900、1 000 ℃溫度下燒制6 h,冷卻后得到所需的陶粒。

1.2 溫度和紙纖維添加量對陶粒內部結構的影響

陶器的燒成溫度一般在700~1 000 ℃。溫度過低,陶粒玻化不夠,容易碎裂,但溫度越高,紙纖維燒蝕形成的微孔也容易被熔融物再次填充,導致孔隙度和吸水率大幅度下降。在700、800、900、1 000 ℃溫度條件下燒制陶粒,利用OLYMPUS CX31光學顯微鏡觀察陶粒的玻化程度,并通過吸水率判定開孔孔隙的多少,選取既具備一定的硬度,又充分保留大量微孔、具備良好透水性的陶粒燒制溫度。

另取添加紙纖維質量分數分別為0、1.5%、2.5%、3.5%,900 ℃燒制的陶粒,利用Phenom ProX臺式掃描電子顯微鏡(SEM)進行SEM和能譜(EDS)分析(工作電壓15.0 kV,不噴金),觀察陶粒的內部微細結構并分析陶粒成分元素的種類與含量;采用Nicolet iS10紅外光譜儀分析陶粒表面的官能團結構;采用ASAP 2020 PLUS HD88 比表面和孔徑分析儀測定其比表面積。

1.3 陶粒對氨氮的吸附特點

陶粒對氨氮的吸附可以提高SND的底物濃度,直接影響到SND的反應效率。研究表明陶粒表面電位一般為負值[16],對帶正電荷的離子有較強的吸附能力,這對于氨氮的吸附是有利的。采用NH4Cl作為吸附質,分析陶粒對氨氮的吸附性能。試驗時稱取約0.5 g的900 ℃燒制的陶粒樣品若干份,分別置于100 mL具塞三角燒瓶中,分別加入50 mL的不同濃度的吸附質溶液,25 ℃、200 r/min恒溫振蕩7 h以達到吸附平衡,過濾后測定平衡濃度。氨氮濃度采用納氏試劑分光光度法、Cl-采用AgNO3滴定法測定,計算平衡吸附量,繪制樣品的吸附等溫線。采用Langmuir和Freundlich 模型進行擬合,計算擬合參數。

1.4 以陶粒為載體的SND反應器的啟動

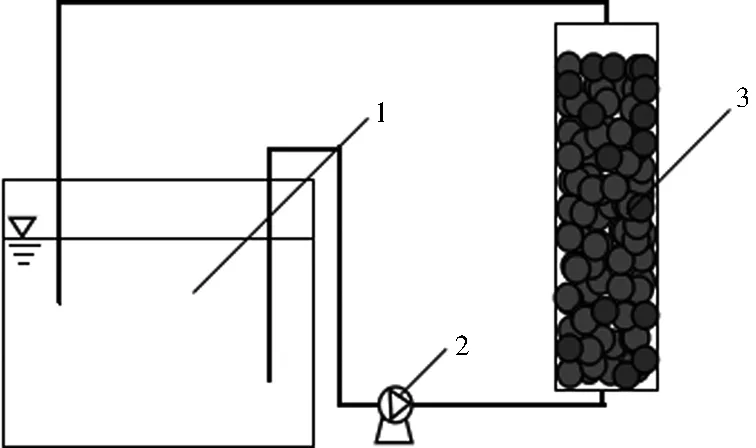

試驗以本課題組從活性污泥中富集培養出的優勢復合菌群為菌種,采用SND反應器(見圖1)進行試驗。試驗時工作溶液存放在恒溫水浴鍋內,通過恒流泵從陶粒柱的下端進入,并從上端回流至恒溫水浴鍋內。模擬淡水養殖廢水作為工作溶液,以NH4Cl為氮源、CH3COONa為碳源,自來水配制,溶液最終氨氮質量濃度為15 mg/L、碳氮質量比(C/N)為25∶1、pH為7.4。試驗時稱取添加紙纖維0、1.5%、2.5%、3.5%,選定900 ℃燒制的陶粒350.0 g,裝入玻璃柱,另設不加陶粒的空柱為對照(CK)。采用底部進料排除柱內空氣,用500 mL混合菌液循環1 h,讓菌種被陶粒大量吸附并充分進入陶粒內部。然后在恒溫水浴鍋中加入6 L新鮮配置的工作溶液(接種液保留在工作溶液中)。根據文獻[17]、[18]的研究,選定在37 ℃恒溫條件下,以30 mL/min的流速循環,每日測定氨氮、硝態氮、亞硝態氮、DO濃度,待總氮基本完全去除后結束試驗。氨氮采用納氏試劑分光光度法、亞硝態氮采用N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、硝態氮采用麝香草酚分光光度法、總氮采用凱氏定氮法、DO采用德國WTW便攜式DO儀測量。

1—恒溫水浴鍋;2—恒流泵;3—陶粒柱圖1SND反應器示意圖Fig.1 Schematic diagram of SND reactor

1.5 陶粒再生實驗

采用LB液體培養基,用大腸桿菌為菌種,對添加1.5%、2.5%、3.5%紙纖維,900 ℃下所制陶粒進行快速模擬掛膜。15 d后,將掛膜后的陶粒在400 ℃煅燒40 min進行再生。測定并分析再生陶粒的吸水率、比表面積及對氨氮的吸附能力,初步驗證陶粒的再生能力。

2 結果及分析

2.1 溫度和紙纖維添加量的影響

在紙纖維添加量2.5%,700、800、900、1 000 ℃溫度條件下燒制陶粒,觀察陶粒的玻化程度,并通過吸水率判定開孔孔隙的多少。切面如圖2所示。700 ℃條件下燒制8 h,所制陶粒在較輕的承壓狀態下即碎裂,證明未能有效燒結。隨燒制溫度的提高,陶粒顏色逐漸由陶土的淺棕紅色變成青綠色,敲擊聲逐漸變脆,硬度逐漸增加。800 ℃溫度條件下,2.5%紙纖維陶粒內部開始出現玻化后的結晶狀顆粒,此時吸水率較高(約0.36 g/g),但顆粒比較松散,燒結程度不夠,不利于復雜工況下陶粒外形的保持;900 ℃溫度條件下,陶粒切面較為規整,顆粒致密緊實,且紙纖維燒蝕后的孔狀結構得到了較好地保留,透水性較好,陶粒吸水率在0.23 g/g左右,這有利于水分滲透深入顆粒內部,是理想的水處理材料;1 000 ℃溫度條件下燒制的陶粒,陶粒內部的孔隙幾乎完全被玻璃質填充,透水性急劇下降,吸水率幾乎為零。

圖2 陶粒切面(×100)Fig.2 Cut surface of ceramic grains (×100)

分別加入0、1.5%、2.5%、3.5%的紙纖維,900 ℃條件下燒制8 h,采用SEM觀察所制陶粒的微細內部結構并分析陶粒成分元素的種類與含量。如圖3所示,隨著紙纖維添加量的增加,陶粒內部顆粒逐漸變大,結構變得疏松,開放的孔隙增多,且孔隙的不均勻性增加;紙纖維添加量達到2.5%時,顆粒表面開始形成蜂窩狀的網狀結構,紙纖維添加量達3.5%時,陶粒內具有大量蜂窩狀結構。一般認為,該蜂窩狀結構對水分進入和微生物附著是有利的。

圖3 不同紙纖維添加量所制陶粒的SEM(×1 000)Fig.3 SEM images of ceramic grains by adding different amounts of paper fiber (×1 000)

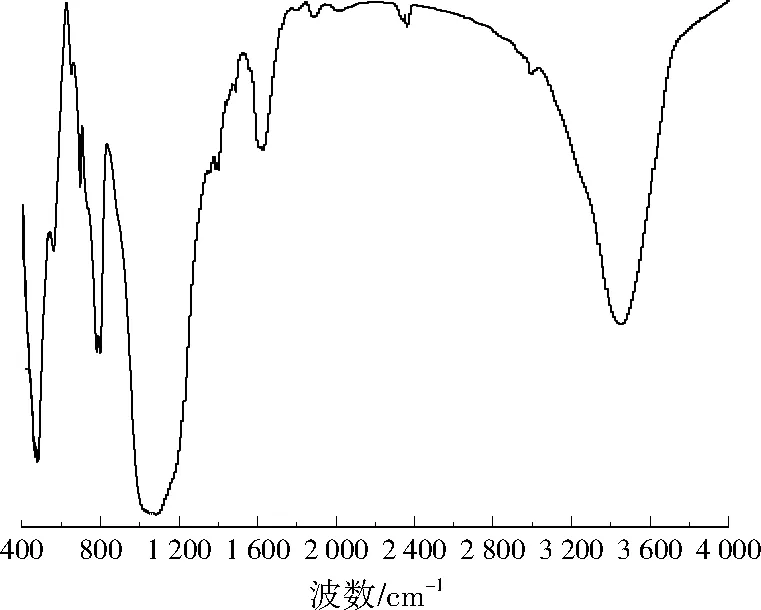

EDS分析顯示,添加0、1.5%、2.5%、3.5%的紙纖維對所制陶粒的元素組成沒有影響,陶粒主要由O、Si、Al、K、Fe等元素組成,質量分數依次為64.7%、16.2%、9.2%、5.9%、3.5%。從組成推測,陶粒表面以硅羥基官能團為主。這在紅外分析(見圖4)中得到證實,在560、796、1 081 cm-1處分別有Si—O—Si基團的不對稱伸縮振動峰、Si—O伸縮振動吸收峰。硅羥基在水溶液中容易離解出H+,使陶粒表現出一定表面負電性。

注:紙纖維添加量為2.5%,溫度為900 ℃。圖4 陶粒的紅外光譜Fig.4 Infrared spectrum of ceramic grains

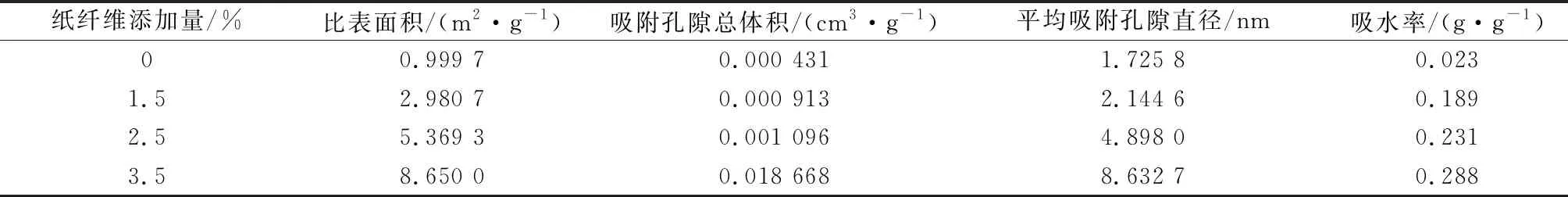

比表面分析結果顯示,完全玻化的陶粒比表面積未檢出(結果顯示為負值)。900 ℃下,添加紙纖維所制陶粒的比表面積、吸附孔隙總體積、平均吸附孔隙直徑與紙纖維添加量呈正相關(見表1)。可見,添加紙纖維可有效增加吸附孔隙,從而增加陶粒的比表面積,進而提高陶粒的吸水能力。

2.2 陶粒對氨氮的吸附特征分析

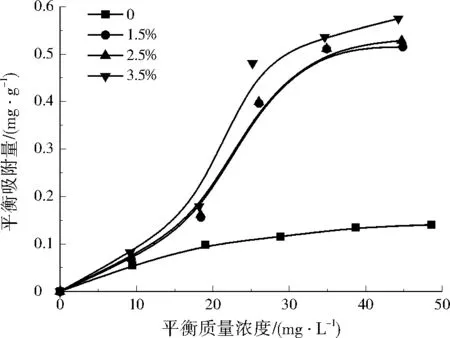

以NH4Cl作為吸附質,采用氨氮質量濃度分別為0、10、20、30、40、50 mg/L的NH4Cl溶液,25 ℃條件下進行陶粒的吸附試驗。結果顯示,所有陶粒對氨氮具備一定的吸附能力,但對Cl-則幾乎沒有吸附。添加紙纖維所制的3種陶粒對氨氮的吸附能力遠大于未添加組,0.5 g添加3.5%紙纖維、900 ℃下所制陶粒,NH4Cl的初始質量濃度為50 mg/L時,7 h對氨氮的吸附量約為0.57 mg/g,而未添加紙纖維的陶粒僅約為0.14 mg/g,這與添加紙纖維燒蝕后的陶粒保留有大量開放的孔隙,使水可以滲透進陶粒內部,從而增大了有效比表面積有關。隨著紙纖維添加量的增加,所制陶粒對氨氮的吸附能力呈略微增加的趨勢,但對氨氮的吸附量沒有顯著差異,與比表面積也不具備顯著相關性,說明靜電引力與斥力是陶粒吸附氨氮的主要原因。陶粒的表面及孔內表面分布有硅羥基等活性基團,使其表現出一定表面負電性,易吸附氨氮,而陶粒只能通過表面作用產生少量Cl-吸附,這與文獻[15]的研究結果一致。

25 ℃條件下吸附等溫曲線如圖5所示。未添加紙纖維的陶粒與添加紙纖維的各組表現出不一樣的吸附特點。具體表現為:未添加紙纖維的陶粒對氨氮的平衡吸附量均低于添加紙纖維的各組,隨著平衡濃度的增加,陶粒對氨氮的平衡吸附量逐漸逐漸增加;對于添加紙纖維的陶粒,當氨氮的平衡濃度較低時,陶粒的吸附量隨平衡濃度增加的速度較慢,但當氨氮的平衡質量濃度接近20 mg/L時,陶粒的吸附量隨平衡濃度的增大迅速增加,當平衡質量濃度繼續增大到接近30 mg/L時,吸附量增加的趨勢又逐漸減緩直至吸附量接近最大。

圖5 氨氮的吸附等溫曲線Fig.5 Adsorption isotherm of ammonia nitrogen

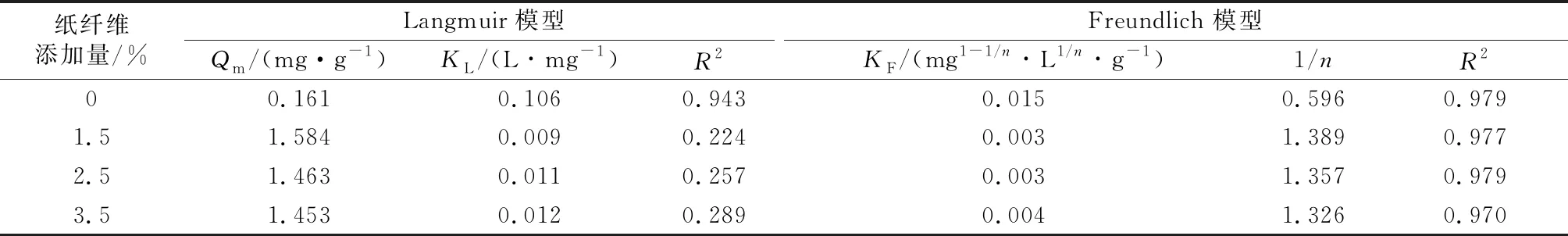

分別用Langmuir和Freundlich 模型進行擬合,未添加紙纖維燒制的陶粒組,Langmuir模型與Freundlich模型均能較好地描述對氨氮的等溫吸附行為,這與劉瑩等[19]的研究結果一致;對于添加紙纖維燒蝕法制備的3種陶粒,Langmuir模型擬合的相關系數僅為0.224~0.289(見表2),說明氨氮的等溫吸附行為只適合用Freundlich 模型描述。這是由于紙纖維的大量摻入,大大改變了陶粒的內部微孔結構,使其內部微孔表面呈現高度不均勻,以至于不再適合于Langmuir模型,這與陶粒SEM觀察結果一致。

Freundlich 模型擬合參數可以看出,未添加紙纖維燒制的陶粒組的1/n明顯低于其他組,且n大于1,證明該陶粒對氨氮的吸附屬于優惠吸附;添加紙纖維燒制的各組陶粒的1/n大于1,KF較低,證明所制陶粒對氨氮的吸附親和力不高,容易解吸附。

表1 陶粒的比表面積和孔徑分析

表2Langmuir、Freundlich 模型擬合參數

注:1)Qm為最大吸附量,mg/g;KL為Langmuir系數, L/mg;KF為Freundlich系數,mg1-1/n·L1/n/g;n為Freundlich常數。

圖6SND反應器啟動過程中氨氮、硝態氮、亞硝態氮、DO的變化Fig.6 Changes of ammonia nitrogen,nitrate nitrogen,nitrite nitrogen and DO during start-up of SND reactor

2.3 SND反應器的啟動

運行過程中每天氨氮、硝態氮、亞硝態氮、DO的變化如圖6所示。

從4種監測指標的整體變化趨勢分析可知:各試驗組氨氮濃度下降的速度表現為1.5%>2.5%>3.5%>0>CK,氨氮濃度降至檢測限以下所用時間依次為6、9、13、15 d,而在22 d時,CK中仍含有少量的氨氮(小于1 mg/L),可見添加陶粒的各組氨氮濃度降低的速度要明顯優于CK,并能獲得較高的氨氮轉化效率。相對于普通陶粒,添加紙纖維的陶粒更有利于氨氮的去除,添加1.5%紙纖維的陶粒組,氨氮濃度降低至檢測限以下的時間比未添加紙纖維的普通陶粒要提前9 d,但隨著紙纖維添加量的進一步增加,對氨氮的去除速率反而下降,說明陶粒中保持適度的開放孔隙有利于氨氮的轉化,但孔隙過大,效率反而下降。CK的亞硝態氮僅在前期有少量積累,硝態氮表現為持續增加,證明CK中的亞硝酸鹽氧化細菌(NOB)的生長未受到有效抑制[11]2275,SND啟動失敗。添加陶粒的各組,在第4天后亞硝態氮開始大量積累,硝態氮在整個試驗過程中未見積累,證明SND反應器高效地抑制了NOB 的活性,使氨氧化細菌(AOB)成為了優勢菌[14]76,SND順利啟動。DO濃度的增加與氨氮濃度降低速度基本一致,氨氮濃度降低則DO濃度升高,證明氨氮氧化反應是溶液中主要的氧消耗反應。

SND反應器的作用過程可以分為3個階段:(1)氨氮的吸附階段。添加陶粒的各組在第1天時,氨氮濃度即有大幅度降低,降低幅度與前期陶粒對氨氮的吸附能力基本一致,此時硝態氮、亞硝態氮均未見顯著積累,可見該階段陶粒對氨氮的作用以吸附為主。(2)菌群競爭生長、增殖階段。隨著時間的進一步延長(2~8 d),添加陶粒的各組,溶液中DO濃度變化幅度大于亞硝態氮,此階段可以看作是各種菌群競爭生長、增殖的時期。此階段,陶粒的開孔孔隙是影響AOB和NOB菌群競爭生長、增殖的關鍵,也是SND順利啟動的關鍵時期。具有開孔孔隙的陶粒允許水流流經陶粒內部,菌體可在孔隙內部大量吸附、生長并增殖,通過菌體生長和氨氮的氧化作用消耗氧,在微孔中形成DO梯度,由于AOB和NOB的氧親和常數不同 (分別為0.3~0.5、0.7~1.8 mg/L[20-21]),厭氧微環境的形成抑制了NOB 的活性,使AOB成為了優勢菌[10]31;未添加紙纖維的普通陶粒,只是利用表面的微孔,因此對菌群的篩選作用不強;添加紙纖維的陶粒,隨著紙纖維添加量的增加,AOB形成優勢菌所經歷時間愈長(添加1.5%、2.5%、3.5%的紙纖維燒蝕陶粒,亞硝態氮開始積累的時間分別為2、6、10 d);CK中由于水流循環過程的增氧作用,溶液中保持了較高的DO濃度,NOB的作用一直占主導地位,導致SND啟動失敗。(3)亞硝態氮的積累與分解階段。此階段AOB和NOB菌群基本完成增殖過程,且AOB成為了優勢菌,氨氮濃度迅速降低,亞硝態氮大量積累并被反硝化細菌分解。由于陶粒對氨氮具有較強的吸附能力,因此亞硝態氮積累的峰值比氨氮濃度降至最低的時間滯后2~3 d。

2.4 陶粒的再生

對用大腸桿菌模擬掛膜的陶粒,105 ℃烘干后測定其吸水率,添加1.5%、2.5%、3.5%紙纖維所制陶粒的吸水率與掛膜前相比分別下降了47.2%、42.6%和36.1%。將掛膜后的陶粒在400 ℃煅燒40 min進行再生,測定再生陶粒的吸水率、比表面積及對氨氮的吸附能力。添加1.5%、2.5%、3.5%紙纖維所制陶粒的吸水率分別恢復到89.7%、93.2%和94.3%,比表面積與掛膜前相比恢復到95.2%、97.4%和101.3%,對氨氮的吸附能力恢復到90.1%、97.4%、106.8%。陶粒的剛性結構和耐高溫的特點,決定了其良好的再生性能,添加紙纖維的量越大,再生陶粒的吸水率、比表面積及對氨氮的吸附能力恢復得也越好。

3 結 論

(1) 通過在陶土中添加1.5%的紙纖維,900 ℃燒蝕6 h,可制得內部具有開孔孔隙結構的多孔陶粒;利用該陶粒構建SND反應器,在常規淡水養殖條件下,可順利啟動SND反應,氨氮初始質量濃度為15 mg/L時,2 d時亞硝態氮開始顯著積累,6 d時氨氮濃度可降至檢測限以下;添加紙纖維的陶粒經燒蝕后內部形成大量具有開孔結構的孔隙,使其在SND反應過程中比普通陶粒更容易形成好氧/厭氧的微環境,同時內部具有更大的有效比表面積,從而有利于對NOB的抑制,提高SND的反應效率;但隨著紙纖維添加量的增加,燒蝕后陶粒內部孔隙增大,導致內部孔隙的DO梯度變小,溶液DO濃度增加,從而使AOB成為優勢菌;陶粒表面具有豐富的Si—O—Si官能團,將使陶粒表現出一定表面負電性,對溶液中氨氮有選擇吸附的能力,在SND反應過程中可有效增加微生物表面的氨氮濃度,從而提高SND反應效率。

(2) 紙纖維的摻入,使陶粒內部微孔表面呈現高度不均勻,以至于所制陶粒對氨氮吸附不再適合于Langmuir模型;該陶粒對氨氮的吸附親和力不高,容易解吸附,這對SND反應有利。

(3) 所制陶粒具備良好的再生性能,400 ℃煅燒40 min,吸水率、比表面積及對氨氮的吸附能力基本可恢復到90%以上。