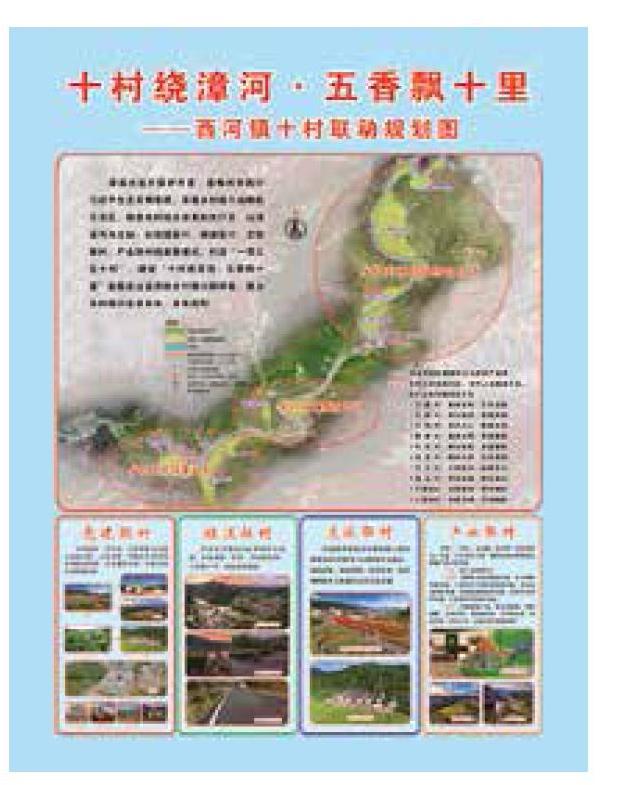

十村繞漳河 五香飄十里

劉芳 袁光明

冬至剛過,記者走進大埔縣西河鎮,蜿蜒的漳溪河繞北塘、東塘、黃堂等十個村莊而過,河流兩岸滿目青翠,瓜果花香迎面撲來。雖是冬日,這里卻是一片生機盎然的景象。

西河鎮位于大埔縣東北部,是中國葡萄酒之父、張裕葡萄酒創始人張弼士的故鄉,也是典型的山區農業大鎮。近年來,為響應中央和省鄉村振興戰略,西河鎮依托獨具特色的自然環境和以農業為主的產業結構,謀劃了以樟溪河為主軸的“黨建聯村、綠道聯村、產業聯村、文旅聯村”發展模式,按照“一帶三區十村”的發展格局,以點帶面、連線成片,把漳溪河沿線10個村串珠成鏈,建設“十村繞漳河·五香飄十里”的宜居宜業宜游的鄉村振興新樣板,把西河打造成為一個看得見青山、留得住鄉愁、引得來游客、送得出產品的美麗鄉村。

去年5月10日,全省推動老區蘇區振興發展工作現場會在大埔召開,西河鎮是現場考察點之一,省委書記李希、省長馬興瑞等領導在調研中充分肯定了西河鎮“十村繞漳河·五香飄十里”示范片建設所取得的成果,認為這是先富幫后富的典型。為了解西河鎮十村聯動振興鄉村的秘訣,記者前往西河鎮,一探究竟。

黨建聯村 強堡壘聚民心

為有力破解鄉村單打獨斗、難以發展的瓶頸,西河鎮以黨建聯村為紐帶優化設置聯動促發展、選優配強頭雁強領航、黨員爭先多方齊參與、團結社會各界力量共推鄉村振興,走出了一條“黨建引航、多方參與、抱團發展”的鄉村振興新路子。

結合各村發展的實際情況,西河因村制宜、因勢利導,優化組織設置、聯動各村發展,以北塘、漳北等各片區內的黨建先行示范村為引領,先進帶后進,強村帶弱村,三個發展片區內的各村互聯互通、結對聯動發展,共同以抓黨建帶動鄉村振興。同時,根據村情村況,按片調配駐村領導及駐村團隊,利用周二駐點直聯日組織村干部進行黨建工作培訓、互比互看互學,形成先進村帶動軟弱渙散村共同發展局面。

為進一步發揮基層黨組織戰斗堡壘作用,西河鎮制定出臺了《基層黨組織三年行動計劃實施方案》,為十村選優配強“兩委”班子,從強化“頭雁”隊伍入手,選好“火車頭”。

為充分調動黨員的積極性,發揮出黨員的先鋒模范作用,西河鎮通過采取亮一塊“黨員示范戶”標識、劃分一個責任崗、掛一幅家風家訓或金句、建一座美麗庭院等“四個一”方式開展“共產黨員亮身份”行動,進一步激活黨員的“紅色細胞”。

西河鎮堅持從嚴治黨與文明創建統籌推進,建立“黨建+鄉風文明”工作機制,形成黨風政風與鄉風民風雙向互動、互促共進的新格局。

綠道聯村 筑路網通血脈

“要想富,先修路”。補齊對外交通短板,不僅要打造“大動脈”,更要疏通“毛細血管”。近年來,西河鎮在做好現有貫穿境內的梅龍高速東沿線、省道221線、縣道005線和縣道946線等“大動脈”道路沿線的綠化亮化美化工程的同時,積極建設村道連接線、斷頭路等,疏通村道、機耕路等“毛細血管”,織密交通路網。

為打造“十村聯動”精品旅游線路,西河鎮大力推進沿漳溪河16公里的濱水綠道建設,對北塘村至上黃砂村沿線10個村共計7個產業資源、旅游節點進行科學串聯。并開展梅龍高速東沿線(漳北至上黃砂段)跨省景觀廊道建設,積極對接福建省龍巖市永定區,打造大埔縣西河鎮下黃砂村至永定區下洋鎮全長約20公里的特色生態文明風景線。

在推進村內道路建設的過程中,西河鎮除了積極向上級部門申請經費,還積極聯系幫扶單位取得支持。在省市場監督管理局、省科學院、廣州市海珠區財政局、廣州市海珠區江南中街道辦事處等幫扶單位的幫扶下,十村聯動中的四個省定貧困村漳北村、上黃砂村、漳溪村、黃堂村相繼完成了村道硬底化、道路綠化亮化等工程,不僅為村民的生產生活提供便利,更為農產品的輸送縮減了成本。

至目前,十村聯動示范區已形成由75條村道和機耕路、12座跨河大橋及32座溪流橋梁構成的總長達109.3公里的鄉村交通路網。從田間地頭到村莊、從村莊到交通主干線路網的形成,不僅使群眾的出行條件得到大幅改善,也為經濟社會快節奏高速度超常規發展提供了致富通道。

產業聯村 建基地促增收

西河鎮全鎮有耕地面積1.95萬畝,是大埔縣糧食主產區,素有“大埔糧倉”之稱。作為“魚米之鄉”,西河鎮在鄉村振興發展過程中,結合自身農業重鎮實際,以綠色健康產業為紐帶,打造“一中心七基地多品牌”產業格局,通過激活土地、盤活土地、集約土地的做法,解決土地利用問題,實現“十企百社千場”產業規模。

西河鎮從整合資源,統籌規劃,合理利用農村勞動力等角度出發,通過營造良好的營商環境,出臺一系列的招商優惠政策與營商配套措施,為優秀企業的“落地生根”打開“快捷”通道。

在省級新農村連片示范建設過程中,西河鎮制定了“一村一策、錯位開發、串珠成鏈”的思路,建設了北塘長壽蔬菜種植基地、東方蜜柚種植基地、東塘香米種植基地、黃堂蓮蓬種植基地、純德獼猴桃種植基地、上黃砂本草源脈菊種植基地、石涵菊葉薯蕷種植基地等七個規模化集約化的農業生產基地,打造了“本草源”脈菊、“漳裕”香米、“客山綠”、“鴻姑娘”等農產品品牌,并集中優勢資源在東塘村白馬廣場打造了電商農產品展銷中心,為農產品銷售打開更加廣闊的空間。至目前,已初步形成了“一中心七基地多品牌”多元化產業格局。

結合產業扶貧,西河鎮積極對接幫扶單位省科學院,選取上黃砂村作為示范點,探索以科研項目助推科技扶貧。在數字果園方面:以省生物工程研究所技術為支持,采取科學分區種養、精準智能灌溉施肥的方式,投入140萬元發展百香果數字田園示范基地,預計年均增收約14萬元。在智慧養殖方面:以省生物資源研究所技術為支持,投入120萬元實施中華蜂特色養殖項目,通過“技術+企業+農戶”的形式,引入“中華蜂健康高效飼養技術”發展智慧養蜂扶貧產業。

至目前,西河鎮已建成上黃砂智慧養蜂示范基地,已發展有1200群規模,預計年均增收約20萬元。通過“研究所+公司+專業社+農戶”產業項目示范推廣,帶動本村及周邊群眾增收致富,村集體凝聚力和向心力得到進一步提高。2018年,西河鎮被認定為省級技術創新專業鎮。

文旅聯村 提氣質旺農家

為了把鄉村獨特的生態價值、文化價值、社會價值轉化為農民實實在在的經濟價值,西河鎮因地制宜,大力發展鄉村特色旅游,以文化旅游產業為紐帶,以“以藝活村、以景旺村、以宿帶村”為抓手,大力發展旅游觀光、體驗采摘、農家樂、民宿等休閑農業與鄉村旅游項目,將產區變景區、田園變公園、勞作變體驗、農房變客房,不斷完善旅游綜合配套設施,打造“一帶三區十村”的鄉村旅游業發展格局。

漳溪河沿岸十村,村村有特點、村村各不同,西河鎮以“互相依存、互為補充,差異競爭、錯位發展”為發展思路,依據各村的特色,突出個性設計、鄉土元素、產業要素和文化與生態,統籌謀劃山、水、田、房、路,圍繞“吃住行游購娛”的六要素,融入農家生活體驗、農事活動、農副產品經營、文藝演出等元素,將漳溪河沿岸十村分片劃區為鄉村藝術部落片區、鄉村人文旅游片區、鄉村山水田園片區三大文化旅游產業核心區。

圍繞三大片區文藝氣息、人文底蘊、山水風光的不同特點,西河創造性地走出了“以藝活村”、“以景旺村”、“以宿帶村”的旅游業發展新模式。

“以藝活村”模式,是以北塘鄉村旅游區為輻射,將北塘、大靖、東塘劃為鄉村藝術部落片區,大力發展藝術文化體驗游。目前,北塘整村已被評為國家AAA級景區,開發打造了法治文化園、北塘美術館、美客美廬民舍、百香果體驗采摘園等一批旅游景點。

“以景旺村”模式,是以張弼士故居旅游區為輻射,將車龍、黃堂劃為鄉村人文旅游片區,大力發展商文化與農旅休閑游。引進梅州市龍發生態旅游度假村有限公司,挖掘張弼士商文化底蘊,打造了酒文化竹藝長廊、黃堂客棧、黃堂小廚、黃堂蓮蓬觀賞基地等旅游項目。目前,張弼士故居旅游區已被評為國家AAA級景區,車龍村和黃堂村已形成景村融合發展模式。

“以宿帶村”模式,是以漳北公學田園綜合體為輻射,將漳溪、東方、漳北、下黃砂、上黃砂劃為鄉村山水田園綜合片區,大力發展鄉村山水田園游。目前,已引進禾肚里(梅州)旅游文化管理有限公司,利用漳北公學閑置校舍打造漳北公學田園綜合體,發展旅游扶貧產業。

為帶動社會資本投向農村新產業,西河鎮引入鴻姑娘生態發展有限公司,集約農村閑置住宅,創新推出共享民房和共享田園、菜園、果園的“一房三園”共享模式,實現企業、村民與游客的利益鏈接,在成本均擔、利益分享的基礎上實現了生產互助、體驗共享與結果共贏。

西河鎮通過抓“突出黨建聯村強堡壘、打造綠道聯村暢路網、落實產業聯村增收入、實施文旅聯村促發展”的四個聯村工作舉措,統籌十村資源,科學分區、差異競爭、錯位發展,示范帶動其他村共同發展,形成了良好的經濟效益和顯著的社會效益。

如今,西河已初步實現了稻香、花香、果香、墨香、酒香“五香飄十里”的產業效益。圍繞以張弼士故居旅游區、北塘鄉村旅游區2個國家AAA級景區為核心,串聯濱水綠道沿途7個旅游節點所形成的全域共建、全域共融、全域共享的文化旅游產業,已成為當地拉動投資、帶旺消費的新引擎。