不良地質條件下隧道管棚預支護技術研究

李 野

(中鐵十九局集團第二工程有限公司,遼寧遼陽 111000)

0 引言

在開挖隧道之前,將一排水平孔鉆入隧道掌子面以上位置處,再以一定角度將帶有注漿孔的鋼管打入孔洞中,并往里面壓漿以對圍巖進行加固,使隧道頂部在開挖前既先形成能承受一定壓力的保護環,該種施工技術即隧道管棚支護技術,在該種環境下開挖隧道能使施工更加安全高效。

1 工程概況

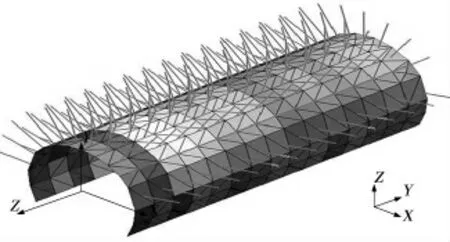

某隧道結構形式為分離式隧道,內部凈高為5 m。在開挖隧道前先進行管棚的施工,打入20 m 管棚并進行注漿加固未開挖圍巖。為對隧道在施加管棚預支護時的加固效果進行分析,采用大型有限元分析軟件Midas/Gts 對其進行數值模擬分析。計算模型如圖1 所示。

2 隧道有無管棚支護結構的對比分析

對比無管棚支護和有管棚支護時隧道圍巖豎直方向沉降有限元分析可發現:在無管棚支護時,隧道圍巖有5.7 mm 的最大豎向沉降量,在有管棚支護的條件下,有1.3 mm 的最大豎向沉降量,兩種情況下均在隧道拱頂處出現最大沉降,且其差異達到77%,表明對于圍巖的力學性能而言管棚預支護有較好的改善效果。并且,在無管棚支護時,隧道底部有9.3 mm 的最大拱起值,而在有管棚支護的條件下,隧道底部僅有7.3 mm 的最大拱起值,兩者差值幅度因為22%,表明管棚預支護對隧道圍巖的變形能起到較好的控制作用,能較有效的提高隧道整體的穩定性。

圖1 隧道初期支護

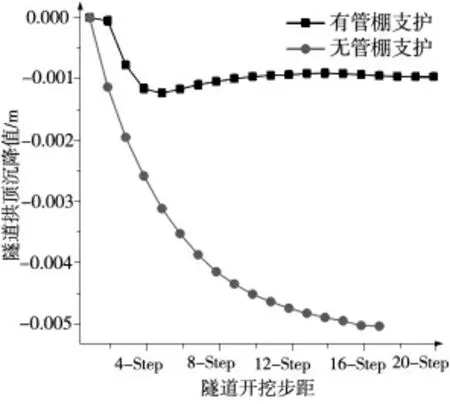

從圖2 可知,對于周邊圍巖而言,管棚的加固作用較為明顯,能有效抑制拱頂的下沉。在有管棚預支護的情況下,隧道拱頂僅有1 mm的下沉量,而在無管棚支護時,其有5 mm 的下沉量,表明隧道在管棚預支護時較為穩定,在開挖時,管棚抑制了拱頂的下沉;從變化規律看,在有管棚支護時,隧道拱頂在達到最大的下沉值時,隨著施工的不斷進行,下沉值逐漸趨于穩定,但當無管棚預支護時,隨著隧道施工的不斷進行,下沉量不斷上升并且無穩定趨勢,表明隧道在無管棚支護時較不穩定。

圖2 目標斷面隧道拱頂沉降值變化

3 管棚支護結構的變形特征

3.1 實際工程管棚力學行為分析

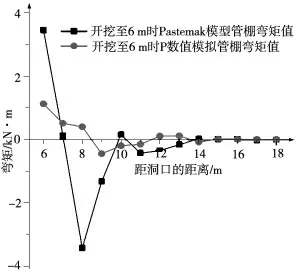

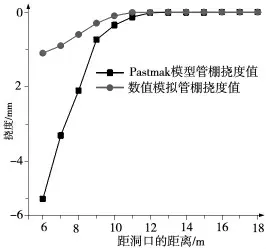

通過彈性地基梁模型對管棚的力學行為進行分析,并對比模擬結果。為避開開挖洞口所產生的邊界效應,所取研究對象為掌子面距離洞口6 m 位置,所得分析結果如圖3 所示。

從圖3 可知:與數值模擬分析結果相比,理論計算值具有一定的差異,主要原因在于管棚的受力在現場屬于三維狀態,而模擬無法完全模擬真實的受力狀態。但不管是理論計算值還是模擬分析數據均表明,在開挖掌子面位置,管棚有最大的彎矩值,并且隨著不斷增加的與掌子面的距離,管棚彎矩不斷降低,在離洞口12 m 位置,在理論計算中,管棚彎矩變化開始趨近于0,但模擬數據顯示在離洞口10 m 位置時,管棚的彎矩就已經沒有變化。因此,當隧道處于不良地段時,為使掌子面穩定應采取保留核心土類型的施工方法。

從圖4 可知:不管是理論值還是模擬值均表明管棚的最大變形出現在掌子面周圍,并且該處有最大的撓度值,分別為5 mm 和1 mm,并且隨著不斷遠離掌子面,管棚的撓度值不斷降低,最終等于0,表明在隧道掌子面周圍管棚所受力最大,因為開挖隧道導致管棚受到松動圍巖的壓力。在開挖隧道時,管棚起到傳力作用,既將掌子面所受松動圍巖壓力傳遞到未松動圍巖,有效的確保了開挖的安全性。從理論值可看出,管棚的撓度變化在離洞口12 m 處已趨于0,但在數值模擬值中,管棚的撓度變化在距洞口10 m 處已趨于0,因此,當隧道處于不良地質條件下時,為保證隧道能安全高效的施工,應采取家里拱架的方式在掌子面周圍支撐管棚,或噴射混凝土以對松動圍巖進行加固,使掌子面穩定。

圖3 管棚彎矩對比分析

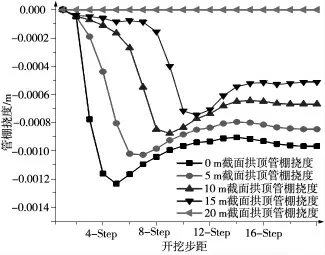

3.2 不同截面不同位置隧道拱頂管棚撓度變化特征

圖4 管棚撓度對比分析

所選取的管棚撓度變化研究截面如圖5 所示,可看出:①管棚撓度的變化呈現凹槽形,表明隨著不斷推進的隧道掌子面,管棚撓度變化規律為向上升后下降,并在最后變得穩定;②管棚的撓度值與掌子面跟研究截面的距離成反比。在管棚達到最大的撓度值之后,其撓度不斷降低并逐漸穩定下來,表明在隧道施工時,管棚起到傳力作用,將掌子面附加所受的力傳遞到其前方以及后方,使拱頂下沉得到有效的控制;③開挖隧道時在0 m截面即洞口處有最大撓度出現。表明開挖隧道進洞對圍巖有較大的擾動,使隧道所處環境較差,因此在施工時應特別注意該階段的施工;④管棚的撓度在不同研究截面處均不相同,表明隨著隧道的不斷開挖,管棚所受荷載不斷變化,最大值發生在研究截面與掌子面重合的地方。取10 m 作為研究截面,分析不同位置處的管棚撓度變化,所取位置分別為:拱頂、拱腰及拱底;⑤拱頂、拱底以及拱腰的撓度均隨著隧道的不斷開挖而不斷增加,并當研究截面與掌子面重合時達到最大,之后管棚的撓度值隨著掌子面的不斷推進而不斷下降直至趨于穩定;⑥管棚在拱頂處有最大撓度,并且相比于拱腰及拱底而言,撓度變化速率較大,表明最大荷載出現在管棚拱頂處,因此,在開挖隧道時,應注意管棚拱頂的加固,以降低拱頂的下沉量。

3.3 管棚支護長度對隧道的影響

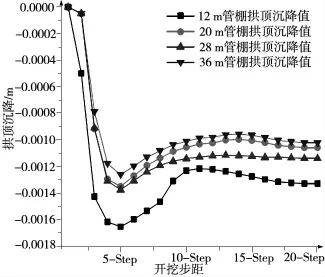

從圖6 可知,相比于12 m 管棚支護時的拱頂最大下沉量,20 m 管棚支護時的最大下沉量降低了18%;而相比于20 m 管棚支護時的拱頂最大下沉量,28 m 管棚支護時的下沉量增大了1.4%;38 m 管棚又比28 m管棚下降了7%。可知,管棚的最佳支護長度為20 m。當管棚長度變化區間在12~20 m 時,其對拱頂沉降的控制效果最大顯著,而當其長度超過20 m 時,最大管棚長度所起到的控制效果不明顯,表明管棚支護長度的選取應結合實際現場。

圖5 不同截面處拱頂管棚的撓度變化示意

4 結語

圖6 不同管棚支護長度對目標截面拱頂沉降值的影響

通過上述分析研究,得出以下結論:①隧道在開挖時若有管棚支護,將能較為有效對拱頂的沉降進行控制。比起無管棚支護,有管棚支護的隧道拱頂沉降降低了77%,并且有管棚支護時隧道拱頂的沉降有收斂趨勢;相比于無管棚支護,有管棚支護時拱底的隆起值有較大的降低,為22%,表明管棚支護對圍巖的變形能起到有效的控制作用;②通過對比理論計算結果以及數值模擬結果,得出在掌子面周圍有最大撓度以及彎矩的結論,并當隧道處于不良地質段時應加強對掌子面的加固;③當管棚支護長度在20 m 以內時,對于控制拱頂的下沉可通過增加管棚長度的方式,但在管棚長度超過20 m 時,最大管棚長度對控制拱頂沉降并無太大效果,表明管棚支護長度有一最佳值。