營養指導結合功能鍛煉對骨盆骨折患者營養狀況的影響

劉丹,曹曉菲,張靖

空軍軍醫大學唐都醫院骨科,陜西 西安 710038

骨盆骨折患者致殘率和死亡率較高,只有部分患者可治愈,患者的治療效果不僅與手術的成功與否相關,還與圍手術護理有關。術后功能鍛煉有助于增加骨折處血運充足,促進骨功能恢復,被廣泛應用于骨折患者[1]。由于骨盆骨折創傷較大,出血量較多,許多患者易發生營養風險,而我國臨床營養指導普遍偏低,導致預后效果不佳[2]。研究顯示,對骨盆骨折患者給予營養指導措施,可以改善患者營養狀況,提高免疫力,減少術后并發癥的發生,從而促進骨盆骨折預后恢復[3]。本研究旨在探究營養指導結合功能鍛煉對骨盆骨折患者營養狀況的影響,現將結果報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017 年1 月至2019 年1 月空軍軍醫大學唐都醫院骨科收治的98 例骨盆骨折患者作為研究對象。納入標準:(1)符合《骨科疾病診療指南(第3 版)》[4]中關于骨盆骨折的診斷標準,并經X線、CT 等影像學檢查確診;(2)認知功能正常,意識清楚;(3)依從性高。排除標準:(1)合并心、肝、腎等臟器功能障礙者;(2)腹部外傷者;(3)消化道疾病者;(4)合并惡性腫瘤者。按照隨機數表法分為對照組和觀察組,每組49 例。對照組患者中男性29 例,女性20 例;年齡12~73 歲,平均(39.38±5.64)歲;簡明損傷量表(AIS-90)評分10~15 分,平均(12.58±2.47)分;骨折原因:交通事故22 例,重物砸傷17 例,高空墜落7 例,其他3例。觀察組患者中男性28例,女性21例;年齡14~70 歲,平均(39.38±5.64)歲;簡明損傷量表(AIS-90)評分10~15分,平均(12.58±2.47)分;骨折原因:交通事故22例,重物砸傷17例,高空墜落7例,其他3例。兩組患者的一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,所有患者及家屬知情并簽署同意書。

1.2 方法 所有患者入院后立即進行常規搶救,控制骨折大出血;后期根據骨折的移位程度進行不同的治療,大部分移位不明顯者進行非手術治療,不穩定性骨折者手術治療,從而恢復骨盆環穩定,糾正骨折移位。

1.2.1 對照組 該組患者在基礎護理的基礎上給予功能鍛煉干預,基礎護理包括骨盆骨折相關知識講解、日常飲食指導、用藥指導以及生命體征監測等。功能鍛煉措施如下:術后指導患者平側臥位交替體位臥床休養,并通過臨床講解和示范幫助患者掌握上肢伸展、下肢肌肉收縮、足踝運動等鍛煉方法;術后1~2周,指導患者連寫半臥位、坐位,以及膝關節活動、屈伸髖等功能鍛煉,骨盆功能恢復較好者,可嘗試下床站立;術后3~4周,協助患者沿床站立;術后5周,指導患者進行下蹲鍛煉;術后6~8 周,指導患者行走;術后8~11 周,提升患者每日行走量,并進行上下樓梯運動;術后12 周負重行走鍛煉,負重量可從小到大逐漸遞增。

1.2.2 觀察組 該組患者在對照組護理的基礎上實施營養指導干預,干預措施如下:(1)成立營養干預小組:小組成員由2名營養學家、2名骨科專科護士、1名主治醫師組成,所有組員均在各自領域工作多年,經驗豐富。(2)確定營養方案:基于主治醫師對患者病情的判斷,專科護士協助營養師根據患者的身高、體重、營養指數、病情、飲食狀況等,膳食營養方案要在維持84~126 kJ/(kg·d)熱量、1.6 g/(kg·d)蛋白質供給的同時,兼顧維生素、微量元素、纖維素等的攝入,例如水果、骨頭湯、粗糧等,以保證機體營養供給充足。(3)營養干預實施:護理人員向患者及家屬強調營養的重要性和必要性,提高患者飲食的科學性和依從性,并囑咐患者詳細記錄患者每日飲食種類及數量,在營養干預的過程一旦發現異常,及時告知護士,并根據患者的情況及時作出調整。

1.3 觀察指標與評價方法 (1)營養狀況:分別于術后第1天、第7天、第14天抽取患者清晨空腹外周靜脈血3 mL,采用全自動血細胞分析儀對營養指標總蛋白(total protein,TP)、白蛋白(albumin,ALB)、血紅蛋白(hemoglobin,Hb)進行檢測。(2)護理滿意度:患者出院前1 d采用我院我科自制的護理滿意調查問卷進行調查,該量表包括護理態度、護理質量、護理技能等方面,共100分,分數越高,護理滿意度越高,80~100分為滿意,60~79 分為較為滿意,60 分以下為不滿意,滿意和較為滿意均納入滿意范疇;據分析該護理量表Cronbach's α系數為0.82、折半信度為0.79。(3)并發癥:記錄并比較兩組患者術后住院期間切口感染、肺部感染、泌尿感染、肌肉萎縮、下肢靜脈血栓、壓瘡等并發癥的情況。

1.4 統計學方法 應用SPSS22.0統計軟件進行數據分析,計數資料比較采用χ2檢驗,計量資料符合正態分布,以均數±標準差±s)表示,組內、組間不同時點比較采用重復測量方差分析,事后多重檢驗采用LSD-t方法,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

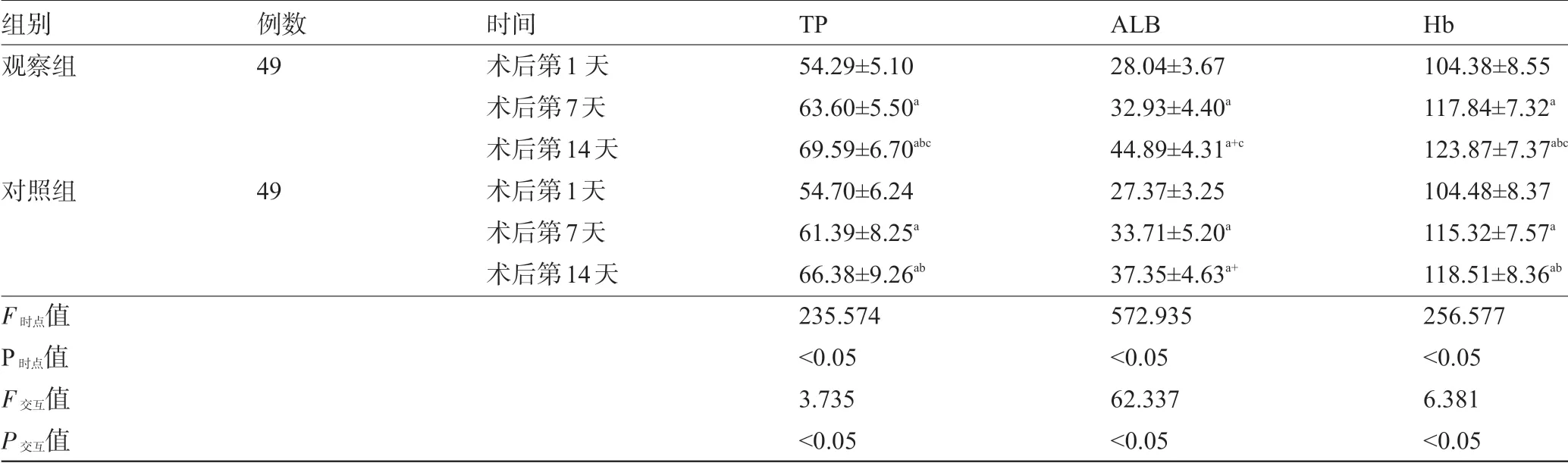

2.1 兩組患者術后營養指標比較 重復測量數據方差分析顯示,TP、ALB、Hb 球形檢驗(Mauchly's Test of Sphericity)結果顯示P>0.05,符合Huynh-Feldt條件,且TP、ALB、Hb 時間因素及時間因素和分組的交互作用比較差異均有統計學意義(P<0.05),即兩組TP、ALB、Hb 有隨時間變化的趨勢,且時間因素的作用隨著分組的不同而不同。事后LSD-t 比較結果顯示,術后第1天兩組患者的TP、ALB、Hb水平比較差異均無統計學意義(P>0.05);兩組患者術后第7 天和第14 天的TP、ALB、Hb 水平明顯高于術后第1 天,術后第14 天的TP、ALB、Hb 水平明顯高于術后第7 天,差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組患者術后14 d 的TP、ALB、Hb 水平明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者術后營養指標比較s,g/L)

表1 兩組患者術后營養指標比較s,g/L)

注:與組內術后第1天比較,aP<0.05;與組內術后第7天比較,bP<0.05;與同時期對照組比較,cP<0.05。

2.2 兩組患者的護理滿意度比較 觀察組患者的護理總滿意度為93.88%,明顯高于對照度的79.59%,差異具有統計學意義(χ2=4.346,P<0.05),見表2。

2.3 兩組患者術后并發癥比較 觀察組患者術后并發癥發生率為10.20%,明顯低于對照組的30.61%,差異具有統計學意義(χ2=6.282,P<0.05),見表3。

表2 兩組患者的護理滿意度比較(例)

表3 兩組患者術后并發癥比較(例)

3 討論

骨盆骨折在臨床較為常見,一般由直接或間接外力作用于骨盆導致,臨床常表現為劇烈局部疼痛、腫脹、下肢活動受阻、翻身苦難等癥狀[6]。骨盆處神經血管豐富,骨盆骨折半數以上合并腹腔臟腑損傷、血管破損、神經損傷等嚴重組織損傷,出血量較多,創傷較為嚴重。發生嚴重創傷的患者多會因創傷導致高分解代謝紊亂和免疫失調,引起導致機體營養狀況不佳和免疫抑制,從而增加壓瘡、感染等并發癥的發生風險,進而嚴重影響治療效果,不利于預后恢復[7]。現代護理學認為,對骨盆骨折患者實施舒適系統的臨床護理有助于增強患者體質,促進骨盆功能恢復,提高預后效果[8-9]。

本研究通過分析實施營養指導結合功能鍛煉的觀察組和實施單純功能鍛煉的對照組的營養狀況,旨在探究更佳的護理措施。骨盆骨折患者術后功能鍛煉是臨床常用的一種干預措施,其根據患者的骨折程度以及恢復狀況,給予相應的鍛煉,以促進骨折功能恢復。營養干預的主要目的是提供骨折患者充足的營養,以增加骨折處血運,促進骨愈合相關因子分泌,從而改善骨折預后[10]。本研究結果顯示,TP、ALB、Hb時間因素及時間因素和分組的交互作用比較差異均有統計學意義(P<0.05):兩組患者術后術后第7 天、術后第14 天的TP、ALB、Hb 水平均顯著高于術后第1天,術后第14 天的TP、ALB、Hb 水平均顯著高于術后第7 天,組間比較,術后14 d 觀察組TP、ALB、Hb 水平均顯著高于對照組。說明營養指導結合功能鍛煉可明顯改善骨盆骨折患者營養狀況,與劉曉苑等[11]研究結果類似。本研究中觀察組患者的術后并發癥發生率明顯低于對照組,說明營養指導結合功能鍛煉可明顯促進骨盆骨折患者術后恢復,促進預后效果。其原因一方面是因為術后功能鍛煉可防治肌肉萎縮,預防壓瘡,改善關節功能,預防骨質疏松[12];另一方面是因為營養干預支持可使營養供給達到機體能量需求,從而促進傷口愈合速度和骨骼功能恢復,而營養底物不足患者,機體代謝紊亂,組織修復受限,細胞凋亡加速,創傷愈合困難,感染風險增加。而且,本研究中觀察組護理總滿意度(93.88%)顯著高于對照度(79.59%),說明對骨盆骨折患者實施營養指導干預結合功能鍛煉有助于提高臨床護理滿意度。這是因為患者獲得了充足營養,身體狀況較好,且并發癥發生也相對較少,從而滿意度提升。

綜上所述,對骨盆骨折患者實施營養指導干預結合功能鍛煉有助于改善患者術后營養狀況,提高臨床護理滿意度,降低術后并發癥的發生率。