大厚度自重濕陷性黃土區高速鐵路路基新型地基處理技術研究

于基寧 高志偉

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司, 西安 710043)

黃土連續分布于我國甘肅的中部和東部、寧夏南部、陜西的西北部和中部、山西和河南的西部及其他一些地區[1],連續分布面積約44萬km2,厚度從數十米至幾百米。其中濕陷性黃土分布面積達31萬km2,約占全國黃土總面積的72%。黃土在工程上以特有的濕陷變形突變性、非連續性和不可逆性著稱,這些特性對工程的危害性極大,因此濕陷性黃土處理技術一直是工程界的研究熱點之一。

隨著我國高速鐵路建設的快速發展,山西、陜西、甘肅、寧夏、內蒙古等地區的高速鐵路、城際鐵路如雨后春筍般開始建設,線路不可避免地穿越大厚度自重濕陷性黃土地區,如已建成通車的鄭西、寶蘭、蘭新、西寶、大西、西成等客運專線,正在建設的西韓、吳中至中衛、西延等鐵路,均穿越了濕陷性黃土厚度25~45 m的地區。目前,對于大厚度自重濕陷性黃土層地層特征和物理力學性質的現有認識與實際仍有一定差距,且由于我國濕陷性黃土分布的復雜性,地基的濕陷性危害極為嚴重,為高速鐵路建設帶來很大的困難[2],同時也出現了需要解決的新問題。在提高大厚度黃土區線形工程的地基處理安全性的同時降低工程投資,就是當前工程建設者們最為關注的問題之一。本文以寶蘭客運專線某車站工程實例為研究背景,對大厚度自重濕陷性黃土區采用阻水帷幕+擠密樁新型地基處理措施的合理性與工程效果進行探討。

1 高速鐵路大厚度自重濕陷性黃土地基處理方法

黃土地基是否需要處理主要取決于低濕度黃土地基的濕陷變形量和高濕度黃土地基的壓縮變形量是否滿足建筑物的相關要求[3]。GB 50025-2018《濕陷性黃土地區建筑標準》規定自重濕陷性黃土場地地基處理深度由剩余濕陷量決定。甲類建筑地基受水浸濕的可能性和對不均勻沉降的限制與其他建筑均不相同[4],甲類建筑不允許出現任何破壞性的變形,也不允許因變形而影響使用,因此須消除地基的全部濕陷量。乙類建筑剩余濕陷量不應大于150 mm,丙類建筑不應大于200 mm。

根據上述要求,高速鐵路地基的濕陷性應全部消除。自2005年鄭西客運專線起,對位于大厚度自重濕陷性黃土區的高速鐵路地基,特別是無砟軌道地基,廣泛采用埋入式連續樁板結構進行處理[5-6],樁基一般需穿透濕陷性黃土層進入可靠持力層,從而保證了地基的穩定性。隨著我國高速鐵路網的持續發展,在后續西寶、寶蘭、蘭新等客運專線的建設中,設計人員開始對大厚度自重濕陷性黃土是否一定要消除其全部濕陷性的問題提出疑問,特別是對有砟軌道地基全部消除其濕陷性的必要性爭議較大。為此產生了以部分消除基礎以下黃土層濕陷性為理論基礎的長短樁處理方法[7-8],該方法以擠密樁作為短樁消除地表一定深度范圍內(6~10 m)地基的濕陷性,以CFG樁、素混凝土樁、螺桿樁為長樁承擔上部結構大部分荷載,將濕陷量與壓縮量作為兩個獨立對象分別治理,經工程實踐驗證效果良好。除此之外,還有能夠處理較大厚度濕陷土層的DDC法、柱錘沖擴樁等方法。

長短樁一般適用于有砟軌道和自重濕陷性土層厚度小于25 m的無砟軌道地基的處理。樁板結構一般適用于無砟軌道和自重濕陷性土層厚度大于30 m的有砟軌道路基過渡段、斜坡路基等特殊地段地基的處理。DDC法由于其樁體質量控制難度大、施工速度慢等原因,其應用范圍受限,一般用于濕陷土層厚度不大于18 m的有砟軌道地基的處理,自重濕陷性土層厚度小于16 m時,DDC法的綜合技術條件最佳,自重濕陷性土層厚度在16~20 m時,長短樁法的綜合技術條件最優,自重濕陷性土層厚度大于20 m時,一般采用鉆孔灌注樁處理。

2 阻水帷幕+擠密樁新型地基處理措施

低濕度高濕陷性黃土地基的常用處理方法是在放棄利用地基原有高強度和低壓縮性的基礎上,使黃土結構先破壞(夯、擠、濕)、再變密,只在有限的較小深度內消除濕陷變形的危害性。這種“不破不立”的被動處理思路受到近年來發展的“順水推舟”主動處理思路的挑戰。

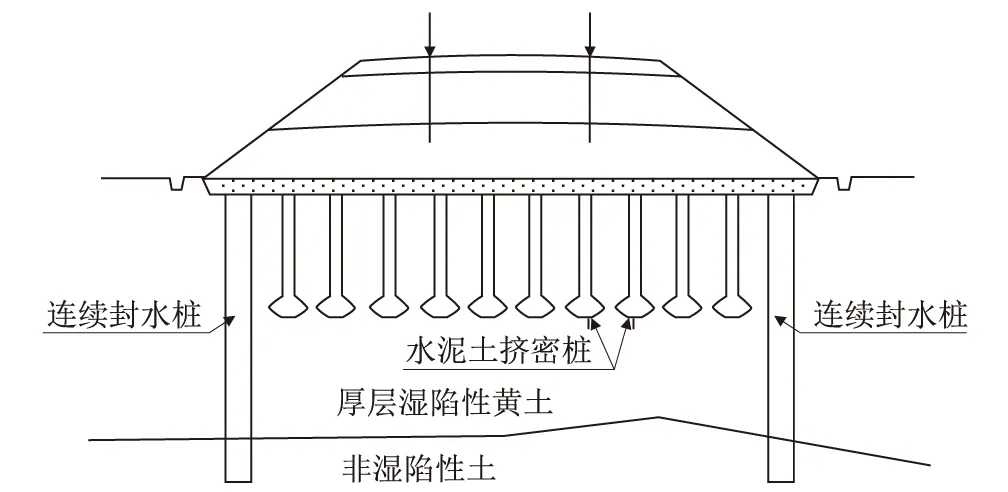

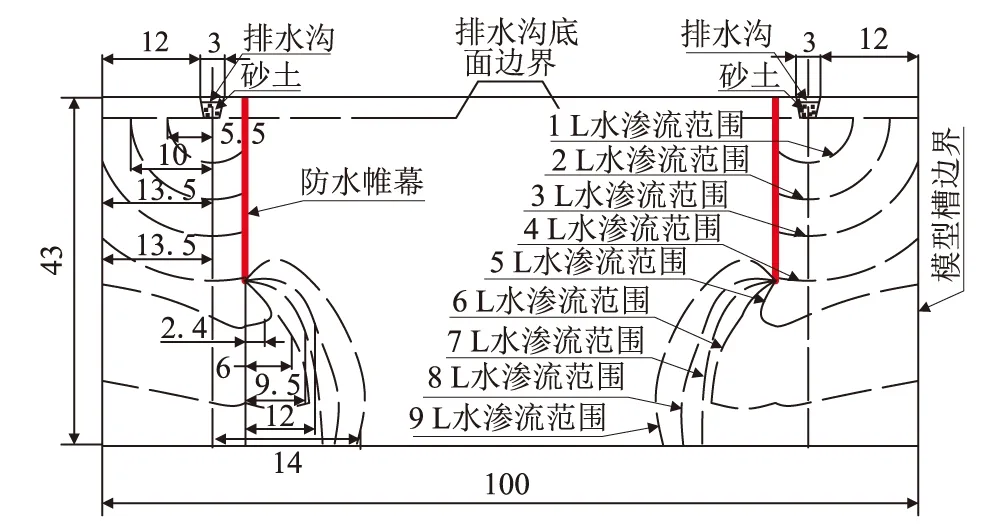

圖1 阻水帷幕+擠密樁新型地基處理措施示意圖

水是黃土地基處理工程中的關鍵因素,將水看做一種廣義上的作用力,對其作用方式、邊界條件、滲透規律、作用強度進行系統研究是解決濕陷性黃土地基問題的關鍵。再在此基礎上,充分發揮天然黃土低壓縮性的能力,即利用天然黃土高強度的結構性特征,是最為科學合理的濕陷性地基治理方法。基于上述思想,本文提出了一種新型地基處理措施,即在路基兩側設置阻水帷幕,保證地基不受外界水滲透影響,同時設置擠密樁封閉地表水滲入和提高地基承載力,如圖1所示。該措施在防止地基發生濕陷的前提下,充分利用了天然黃土高強度的特征,既保證了工程安全又節省了地基處理成本。為驗證該措施的可行性,研究其作用機理、設計方法及應用效果,2014年在寶蘭客運專線某車站設立試驗工點,對黃土滲透性、帷幕止水效果、地基承載力、工后沉降進行了系統的測試和研究。

2.1 試驗場地介紹

新建寶蘭客運專線某車站位于渭河高階地之上,地貌屬黃土梁前緣的二級階地。地表覆蓋第四系風積黏質黃土,下部為第四系沖積黏質黃土,工點內為IV級(很嚴重)自重濕陷性場地,濕陷性土層厚30~40 m。工區處涉及地層有第四系上更新統風積、沖積黏質黃土,其工程地質特征描述如下:

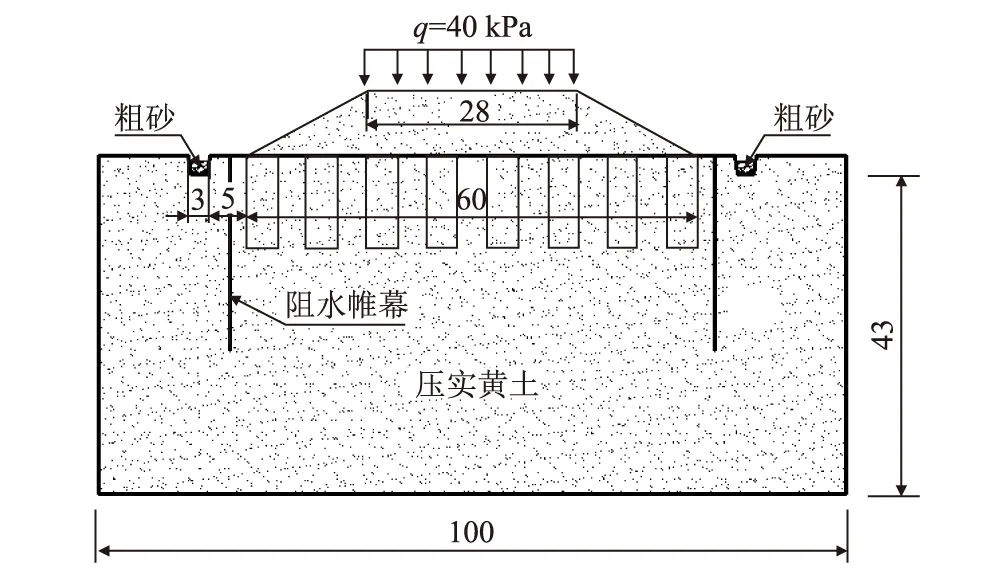

2.2 室內模型試驗

為驗證大厚度強濕陷性黃土路基新型阻水帷幕+擠密樁復合地基處理的可行性,對3種地基形式開展室內模型試驗,模型試驗方案如圖2所示。通過測試不同地基在降雨過程中的滲透深度、滲透規律、沉降速率等,揭示阻水帷幕+擠密樁復合地基的沉降變形控制效果和滲透規律。

圖2 模型試驗方案示意圖(cm)

選取模型試驗槽尺寸為100 cm×28 cm×48 cm,將配制好的模型土分層填筑在模型槽內,每層填筑高度控制在40 cm,采用2.5 kg、落距27.5 cm擊實儀分層壓實,每層滿夯3~4遍。模型材料與原型根據具體情況滿足主要相似判據。本次試驗使模型材料的壓縮模量Es、抗剪強度指標C、φ,濕陷性系數δs滿足相似判據。共進行了3組對比性試驗。

(1)第1組試驗:天然地基,模擬路基荷載下和地基滲水后路基沉降的變化特征。

(2)第2組試驗:地基采用擠密樁復合地基,模型樁長12 cm,不設阻水結構。

(3)第3組試驗:地基采用擠密樁復合地基,模型樁長12 cm,設置側向防滲阻水。

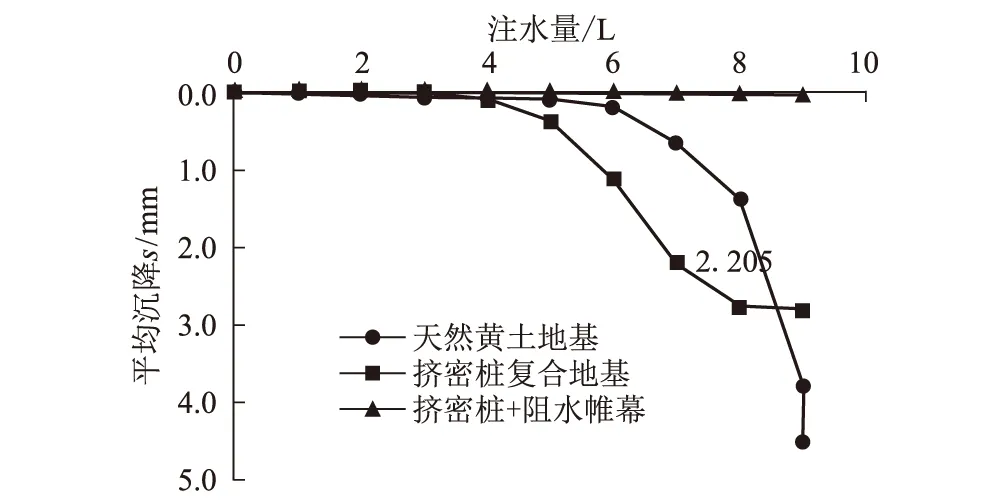

浸水后,3種形式地基的路基平均沉降對比如圖3所示。由圖3可知,注水量達到9 L后,天然黃土地基的路基沉降最大值約為4.87 mm,擠密樁復合地基的路基沉降最大值為3.31 mm,擠密樁復合地基+阻水帷幕的路基沉降最大值僅為0.04 mm。通過模型比換算,可粗略估計相同工況下,天然黃土地基浸水后路基的最大沉降約為243.5 mm,擠密樁復合地基浸水后路基的最大沉降約為165.5 mm,擠密樁復合地基+阻水帷幕浸水后路基的最大沉降約為2 mm。

圖3 浸水后三種形式地基的路基平均沉降對比圖

阻水帷幕+擠密樁模型試驗滲透變化范圍如圖4所示。根據模型試驗分析,阻水帷幕+擠密樁復合地基對于大厚度自重濕陷性黃土的防滲效果顯著,能夠很好地預防和控制地表水下滲導致黃土濕陷引發的路基沉降問題。阻水帷幕有效地阻止了入滲水流的水平滲透,同時阻止了降雨入滲對路基內部地基土體的浸潤,可控制高速鐵路路基沉降變形,節約地基處理費用,是一種適宜于大厚度強濕陷性黃土地區高速鐵路地基處理的新結構。

圖4 阻水帷幕+擠密樁模型試驗滲透變化范圍示意圖(cm)

2.3 現場試驗

試驗工點采用高壓旋噴樁阻水帷幕,樁徑1.2 m,樁間距0.8 m,樁長36 m,單排設置于擠密樁地基右側邊界。浸水試坑斷面選取1 m×1 m×3 m(深×寬×長)場地作為模擬降雨入滲試驗區,試驗區邊界距高壓旋噴樁處理邊界0.5 m。

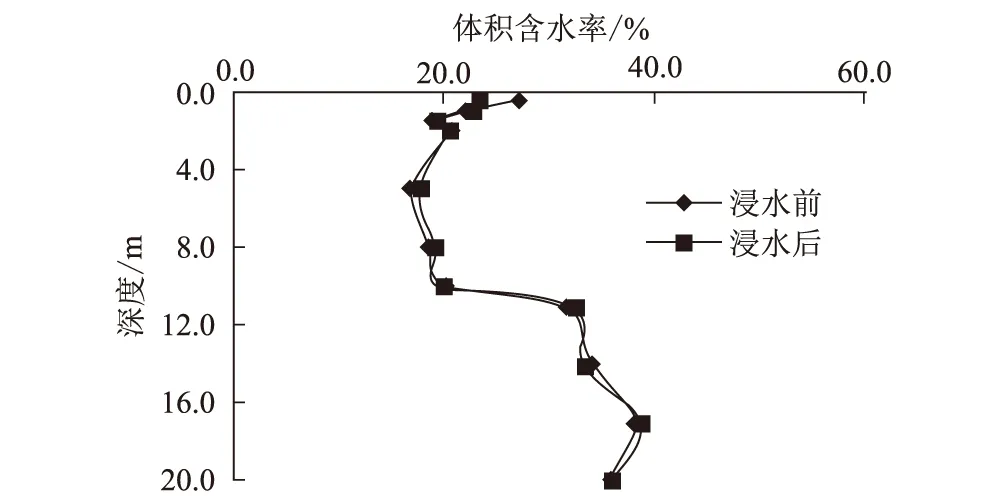

在旋噴樁兩樁咬合處中心布置兩條豎直含水率監測線,檢測搭接處阻水效果。在旋噴樁內側豎直監測線上,分別于地表下0.5 m、1.0 m、1.5 m、2.0 m、5 m、8 m、11 m、14 m、17 m、20 m位置布置10個TDR-3水分傳感器。由于TDR-3水分傳感器測的是體積含水率或質量含水率,為配合TDR-3進行水分入滲監測,采用微型取土器在與TDR-3水分計度數同一時刻進行取樣,測得土體含水率和實際含水率進行對比擬合,但由于體積含水率與實際含水率之間擬合影響因素過多(如土的種類、黃土物質成分、干密度等)實際效果不佳。因此,阻水樁內部的測試結果仍以體積含水率來分析表達。浸水時間17 d,總浸水量約17.5 m3,開挖測試得到水分的最大入滲范圍,如圖5、圖6所示。

圖5 浸水17 d后帷幕外側地基土含水量分布規律圖

圖6 浸水17 d后帷幕內側地基土含水量分布規律圖

水分呈半橢圓形向外入滲,沿水平方向的最大入滲距離為7 m,沿深度方向的最大入滲距離為8 m,入滲角為55°~67°,與原狀土浸水入滲規律一致。帷幕內側地表1 m的范圍內,體積含水率稍有減小,這是由于地表淺層水分蒸發作用導致地表淺層體積含水率減小,但地表1 m以下測得的初始體積含水率在浸水前后幾乎沒有變化,這說明采用咬合式高壓旋噴樁起到了很好的阻水效果,沒有發生浸水入滲現象。

為研究高壓旋噴阻水+擠密樁組合結構加固路基的效果,選取兩個典型路基斷面對其沉降進行長期觀測。初始采用剖面沉降管進行剖面沉降監測,但由于監測斷面處于車站內,線路眾多,且路基填土高度較低,剖面管在施工中多處被毀壞,剖面管兩端出口嚴重影響站內排水設施,此方案不予采用。所有路基基底沉降觀測點均布設在路基橫斷面的中心位置,位于墊層下部。

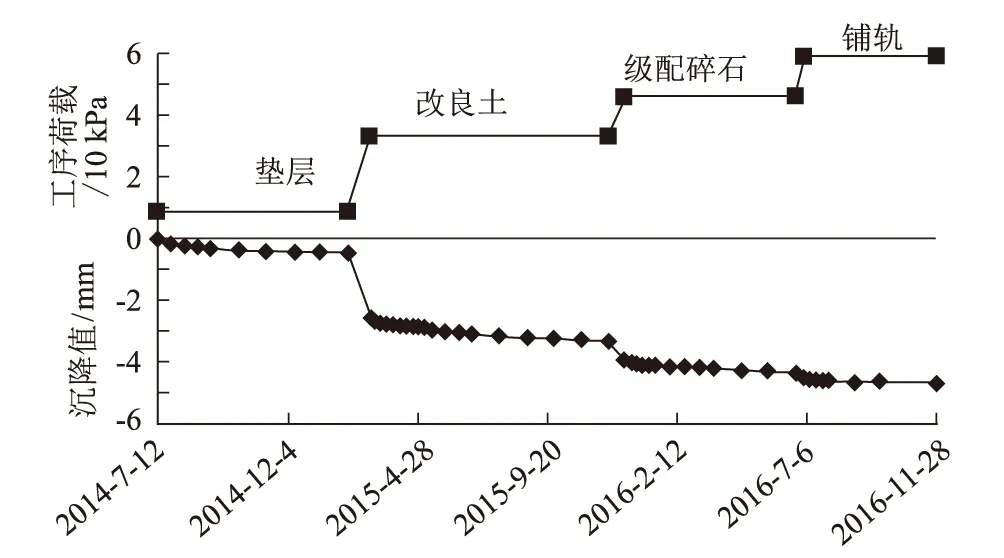

高壓旋噴阻水+擠密樁沉降變化規律如圖7所示。由圖7可以看出:(1)路基沉降隨時間的增大而增大,上部荷載增加后,其沉降變化率先迅速增大,然后隨時間增大逐漸減小。(2)鋪設墊層后,地基沉降隨時間逐漸增大,經歷一段時間后沉降曲線趨于平緩,沉降值逐漸減小。(3)改良土開始填筑后,沉降曲線迅速向下波動,開始出現較大沉降,經過一段時間后,曲線再次趨于平緩,沉降值逐漸減小。(4)級配碎石及軌道鋪設完成后,地基沉降呈現出上述類似的變化規律。從路基基底中心點沉降總時程曲線和最終沉降值可知,路基基底沉降量較小,滿足高速鐵路設計要求。

圖7 高壓旋噴阻水+擠密樁沉降變化規律圖

3 阻水帷幕+擠密樁新型地基處理措施經濟效益分析

試驗段場地地基處理寬度約為60 m,場地30 m深度范圍內黃土層幾乎均存在濕陷性,最大濕陷性系數為0.159,平均值為0.043;最大自重濕陷系數為0.129,平均值為0.03。場地濕陷程度可判定為濕陷性中等~強烈;根據最深的4個探坑(S-1、S-2、S-4和S-5)的濕陷性試驗結果,該場地濕陷性下限深度約為30 m,工程設計中出于安全考慮,建議該段路基濕陷性土層厚度取40~45 m。

按照剩余濕陷量進行計算,路基地基處理深度應不小于30 m,水泥土擠密樁、柱錘沖擴樁處理深度均難以滿足要求,只能采用埋入式連續樁板結構、CFG樁或剛柔性長短樁。按照鐵路雙線填方路基、填方高度4.0 m、路基面寬度13.6 m作為分析基準,進行工程成本估算。采用新型阻水帷幕+擠密樁的地基處理措施,工程成本可比剛柔性長短樁復合地基節約近44.5%,同時比埋入式樁板結構節省直接投資38.1%,經濟效益顯著。

4 結論

本文總結了大厚度自重濕陷性黃土區高速鐵路路基工程建設中常用的地基處理方法,在分析不同方法優缺點及適用性的基礎上,得出以下結論:

(1)大厚度自重濕陷性黃土區高速鐵路選擇地基處理措施時,應綜合考慮軌道類型、地形地貌、濕陷性土層等級和厚度、周邊環境等因素。

(2)室內試驗、模型試驗和防滲計算結果表明,高壓旋噴樁樁身滲透系數在10-7~10-8cm/s之間,具有較好的阻水防滲效果。

(3)現場含水率監測結果表明,防滲墻內側含水率在路基封閉后幾乎沒有變化,說明監測過程中降雨形成的地表滲流并未對路基內部土體產生影響,防滲墻起到了很好的防滲效果。

(4)通過28個月的沉降觀測發現,路基基底中心點沉降總時程曲線穩定,最終沉降4.66~5.23 mm,路基基底沉降較小,滿足高速鐵路設計要求。

(5)本文提出的阻水帷幕+擠密樁新型地基處理措施經室內實驗和現場試驗驗證,處理效果良好。