杭州真與煙霞相接納,陌上花開觀錢塘

豆豆是個小團子

崇禎五年十二月,正是隆冬,大雪連日紛紛揚揚。霧凇沆碭,一人撐一小舟,著裘擁爐,看著這天水一色間的長堤一痕,湖心亭一點,小舟一芥。不知當時這舟中人兩三粒,究竟是何種感受,或是神思皆凝,心魂俱靜,唯留一點“癡”意了吧。

這是明時張岱筆下萬籟俱寂的西湖,《湖心亭看雪》一文寥寥百字,卻自有一段清高拔俗的風韻。這種風韻從性靈中來,亦從山水中來。

文章的千古流傳,與杭州自是脫不開的。

陌上花開,錢塘觀潮

杭州總悄無聲息地出現在許多故事中,那些故事或語調溫柔,或意興豪邁。而在五代十國時,竟有一人讓杭州兩者兼具。

他是錢謬,唐末時抵御亂軍,逐漸占據了以杭州為首的兩浙十三州,后世稱為吳越王、錢武肅王,而他的行政辦公場所便設在杭州。這是杭州歷史上第一次成為帝都,時為公元907年。

錢謬的結發妻子,便是莊穆夫人吳氏,她每逢寒食節必回臨安娘家探望,然而時間久了,錢謬便會以書信傳達自己的思念之情,文字間自然也有幾分催促之意。

轉眼又是寒食節,一日,他料理完政事走出宮門,只見山腳下萬物復蘇,樹木葳蕤,眾芳喧妍。他提筆著墨,寥寥數語,情真意切。其中一句用語淺淡,卻于平易中蘊真情——“陌上花開,可緩緩歸矣。”

“陌上花開,可緩緩歸矣”,當是杭州的山水生靈與這位“目不知書”的錢武肅王邂逅時,產生的一抹柔情吧。須知這位錢武肅王在位期間氣度過人,更因其治理湖泊山川的卓越政績而被兩浙百姓稱為“海龍王”,足見其反差。

公元前210年秦始皇巡狩會稽(紹興)時, “過丹陽,至錢唐,臨浙江,水波惡,乃西百二十里,從狹中渡……上會稽,祭大禹”。從《史記》的記載中,可知錢塘江水勢洶涌,于民威脅之大。錢鏐在位時,便致力于保境安民,修建錢塘江捍海石塘,由是“錢塘富庶盛于東南”。他還在太湖流域造閘蓄洪,應對旱澇。在他的治理下,田塘眾多,土地膏腴, “近澤知田美”“境內無棄田”。

歲稔豐熟后,杭州百姓們對錢謬自然心生敬重, “錢王射潮”的傳說應運而生。宋代孫光憲《北夢瑣言》曾記:“杭州連歲潮頭直打羅剎石,吳越錢尚父(錢謬)俾張弓弩,候潮至,逆而射之,由是漸退。”傳說中,錢謬先是寫詩投入潮中,見潮未退,便領射一箭,并命萬名精兵萬箭齊發,在潮水逃往西南之時追加射擊,終于消滅潮神,保得一方安康。

惡潮消弭后,人們不再畏懼潮水的自然之力,觀潮成為每年必做之事。宋初潘閬曾在《酒泉子·長憶觀潮》中動筆描繪過觀潮盛景:

長憶觀潮,滿郭人爭江上望。來疑滄海盡成空,萬面鼓聲中。

弄潮兒向濤頭立,手把紅旗旗不濕。別來幾向夢中看,夢覺尚心寒。

《論語》曾言“知者樂水,仁者樂山”。杭州山水俱美,想必曾將無數智慧的人士吸引至此,歷史畫卷向遠方延展,在陌上花開與錢塘觀潮的余韻中講述著新的故事。

湖山知己,交相輝映

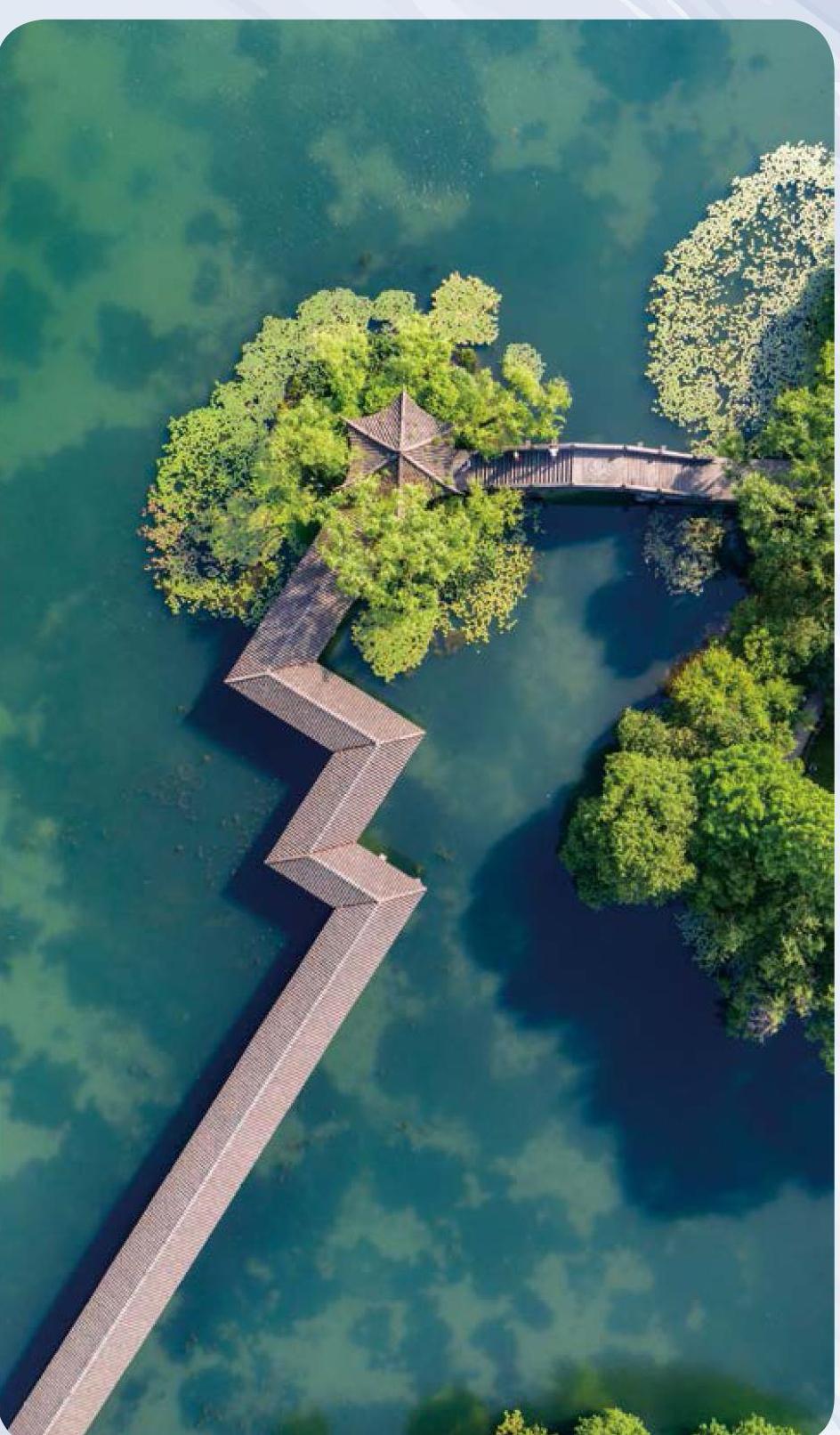

“三面云山一面城”的獨特自然景觀,讓杭州的春夏秋冬四季更迭都擁有了與眾不同的意義。西湖被妥帖地捧在天光云色的手心,見日月消長,古樹蒼穹。

當時間軸調至長慶二年(822年)十月時,杭州迎來了一位新的刺史——白居易。

在他主持下,杭州開展了多項水利工程。筑堤固防,疏浚西湖,重疏李泌六井,水道得以通暢,水災得以消弭,杭州人因此能夠近湖而居,安心度日。

當我們合起史書,翻開詩集,會發現他作為一位詩人所留下的記錄,或許比他作為官員更加令人難以忘懷。在他與同時代詩人的來往唱和中,西湖與杭州漸漸立體,呈現出一年四季、晨夕之間的不同面貌。

春和景明時,一首耳熟能詳的《錢塘湖春行》便在腦海中響起了。詩中有寺廟亭閣,有水色云影,早起的黃鶯唧唧啾啾,屋檐下的新燕正啄著泥筑巢。草長鶯飛,淺淺草痕尚且遮不住馬蹄,果真是春日的模樣。“情不知所起,一往而深。”景之明麗溫潤,音之悅耳清新,詩人駐足此間,當是胸有山水,留戀之情與欣賞之情頓生,此景便成知己了。

他還曾經寫過幾首《憶江南》:

江南好,風景舊曾諳。日出江花紅勝火,春來江水綠如藍。能不憶江南?

江南憶,最憶是杭州。山寺月中尋桂子,郡亭枕上看潮頭。何日更重游!

在他筆下,杭州成了江南的剪影,桂香馥郁,山寺靜謐,登樓觀霞,觀旭日東升,觀潮漲潮落,何等愜意。西湖更成了杭州的代名詞,正如他在《春題湖上》一詩中所寫:“未能拋得杭州去,一半勾留是此湖。”

杭州的黃昏,也被他寫得極美:

柳湖松島蓮花寺,晚動歸橈出道場。

盧橘子低山雨重,棕櫚葉戰水風涼。

煙波澹蕩搖空碧,樓殿參差倚夕陽。

到岸請君回首望,蓬萊宮在海中央。

這首《西湖晚歸回望孤山寺贈諸客》并不如《錢塘湖春行》那般家喻戶曉,屬于黃昏的夢幻時刻,在他筆下沾染了神話色彩,令人印象深刻,回味良久。乘舟之時,上可見碧落青天,下可見煙波浩蕩。登岸回首,看到的不再是簡單的江景,而是近乎蓬萊的仙境。如今我們已很難知曉西湖是否呈現過這樣的景致,卻一定能夠感受到詩人對西湖近乎耽溺的喜愛。

歲月倏忽而過,想必詩人在離開杭州的那一刻,心里已經將這座城池當成了可以對話的知己,離情便如春草,更行更遠還生,此話誠不欺人。即便到任蘇州之后,他都依然難以忘懷這短短數月的杭州之行。“自別錢塘山水后,不多飲酒懶吟詩。欲將此意憑回棹,報與西湖風月知。”西湖,或如說是杭州,成了一個可以寄情與對話的客體,而此間的安靜湖山,正如他的知己,他又何嘗不是因為深深懂得這處山河而深深動情?

白居易離任前,將自己俸祿的大部分留存官庫,作為疏浚西湖的固定基金。用去多少,由繼任者補足原數。嗣后沿襲成為一種制度,這筆基金一直運作到黃巢攻陷杭州,文書盡焚,才無法延續。

煙霞相接,文氣長存

風恬浪靜,光華滿川,杭州之美向來與其中的水無法分離。水恰是一種蘊含深刻哲理的自然意象,《老子》中的“上善若水,水善利萬物而不爭”,賦予其近乎完人的品質。自然中的水更加深諳生存哲學,它剛柔并濟,寒冬臘月時可化為堅冰,春日回暖時則復為流水。

于是,在吳儂軟語的背后,更有一種堅韌不屈,外柔內剛,絕不低頭的精神,安靜地藏在杭州人的性格中。當年錢學森面對記者的追問時,便曾笑著,用杭州話拖長音念出“杭——鐵頭”這三個字。如今這三個字早已不是郁達夫筆下的批判意,更多的或許是一種自豪與親呢。

生于杭州清河坊祠堂巷的明朝兵部尚書于謙率二十萬大軍,于皇帝被俘之時固守京師,擊退瓦刺,被譽為“救時宰相”。生于杭州余杭的國學大師章太炎作為辛亥革命的元老,縱屢遭通緝,幾度入獄,仍矢志不渝。從“粉身碎骨渾不怕”到“凡人總以立身為貴,學問尚是其次。不得因富貴而驕矜,因貧困而屈節”,這種由山水將養出的“杭鐵頭”精神,已化為杭州人的精神底色,于河清海晏之時潛藏入骨,不爭不鬧;在時代所需之時一躍而起,舍我其誰。

杭州街頭有一種極具特色的小吃,叫作“蔥包燴兒”,只消將油條和小蔥裹在面餅內,在鐵鍋上壓烤或油炸至春餅脆黃,配上甜面醬和辣醬便成了。這小吃做法簡單易學,背后卻大有來由。岳飛被殺害于杭州風波亭,從軍隊兵士到民間百姓無不痛心疾首,一攤主便想出這個法子,一解心中怨氣。即便平凡,即便無力回天,也不做袖手看客,這大約也是一種野蠻生長的智慧。

吃著杭州小吃,漫步西湖十景,實為人生一大樂事。在這里,你能回望以梅為妻、以鶴為子的林逋曾經望過的梅花與雪天、僧寺與寒煙,感受富有詩意的歲月與風聲,亦能聽到蘇東坡留下的諸多趣聞,為東坡肉而口舌生津,想要一品佳肴。

去年,因好友在杭州工作,我也曾去杭州西湖一探究竟。恰逢天朗氣清、惠風和暢的好日子,我雖未等至夜晚,沒有看見三潭印月的好景致,但也用手機定格了蘇堤春曉的模樣。“望湖樓下水如天”,水色與天色,果真平分秋色,一片寧靜的藍色洗凈眼前煙塵,舒適的自然音掩去了城市的噪音,游客尚且如此,那些長年在此居住的文人們,又怎能不為之留戀呢?

“惟有林蘇白樂天,真與煙霞相接納。”林逋、白居易、蘇東坡,惟有他們三人是張明弼心中與杭州山水匹配的三位賢人。天地何其闊大,人何其渺小,若能在有涯之生,忘卻名韁利鎖,洗凈心中塵垢,誠摯地對待山水煙霞,誠實地對待自己或平順或坎坷的歲月,人生便也無可憾之處了。

冬天已過,你是否會在這個春日,看一看陌上花開,來一次錢塘春行呢?杭州的四季

春日之景

每遇春間,有艷草、奇葩,朱英、紫萼,嫩綠、嬌黃;有金林檎、玉李子、越溪桃、湘浦杏、東部芍藥、蜀都海棠;有紅郁李、山茶縻、紫丁香、黃薔薇、冠子樣牡丹、耐戴的迎春:此只是花。更說那水,有蘸蘸色漾琉璃,有粼粼光浮綠膩。那一湖水,造成酒便甜,做成飯便香,作成醋便酸,洗衣裳瑩白。這湖中出來之物:菱甜,藕脆,蓮嫩,魚鮮。那裝鑾的待詔取得這水去,堆青迭綠,令別是一般鮮明。那染坊博士取得這水去,陰紫陽紅,令別是一般嬌艷。這湖中何啻有千百只畫船往來,似箭縱橫,小艇如梭,便是扇面上畫出來的,兩句詩云:鑿開魚鳥忘情地,展盡江河極目天。

一一話本《西湖三塔記》

夏日之景

夏夜,由斷橋上了垂柳桃花相間的白公堤,緩步行去,就到了平潮秋月。憑著欄桿,可以享受清涼的湖水湖風,可以遠眺西湖對岸的黃昏燈火市。臨湖水閣中名賢的楹聯墨跡,琳瑯滿目。記得彭玉麟的一副是“憑欄看云影波光,最好是紅蓼花疏,白蒴秋老;把酒對瓊樓玉宇,莫辜負天心月老,水面風寒”,令人吟誦回環。白公堤的盡頭即蘇公堤,兩堤成斜斜的丁字形,把西湖隔成里外二湖。兩條堤就似兩條通向神仙世界的長橋。唐朝的白居易和宋朝的蘇東坡,兩位大詩翁為湖山留下如此美跡,真叫后人感謝不盡。外西湖平波似鏡,三潭印月成品字形的三座小寶,伸出水面。夜間在塔中點上燈,燈光從圓洞中透出,映在水面。塔影波光,加上藍天明月的倒影,真不知這個世界有多少個月亮。李白如生時較晚,趕上這種景象,也不至為水中撈月而覆舟了。

一一琦君《西湖憶舊》

秋日之景

環抱在湖西一帶的青山,木葉稍稍染一點黃色,看過去仿佛是嫩草的初生。夏季的雨期過后,秋天百日,大抵是晴天多,雨天少。萬里的長空,一碧到底,早晨也許在東方有幾縷朝霞,晚上在四周或許上一圈紅暈,但是皎潔的日中,與深沉的半夜,總是青天渾同碧海,教人舉頭越看越感到幽深。這中間若再添上幾聲絡緯的微吟和蟋蟀的低唱,以及山間報時刻的雞鳴與湖中代步行的棹響,那湖上的清秋靜境,就可以使你感味到點滴都無余滓的地步。

一一郁達夫《里西湖的一角落》

冬日之景

崇禎五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鳥聲俱絕。是日更定矣,余孥一小舟,擁毳衣爐火,獨往湖心亭看雪。霧凇沆碭,天與云與山與水,上下一白。湖上影子,惟長堤一痕、湖心亭一點、與余舟一芥,舟中人兩三粒而已。

到亭上,有兩人鋪氈對坐,一童子燒酒爐正沸。見余,大喜日:“湖中焉得更有此人!”拉余同飲。余強飲三大白而別。問其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃日:“莫說相公癡,更有癡似相公者!”

一一張岱《湖心亭看雪》