淺析緬甸民間故事中的動物智斗故事

戴妮

摘要:緬甸的民間故事是緬甸民間文學寶庫中一顆璀璨的明珠,在各類民間故事中,動物故事最具特色,動物故事中的智斗故事又頗具趣味。本文從不同版本的《緬甸民間故事》中收集了14個動物智斗故事的文本進行分析,分析了此類故事的結構范式、故事中強者與弱者的普遍特征、弱者戰勝強者的方式方法、以及所體現出的緬甸人的思想情感及處世哲學。

關鍵詞:民間故事;動物;智斗;強者;弱者;緬甸

緬甸是中南半島是面積最大的國家,國土的大部分地區處于熱帶和亞熱帶,屬于熱帶季風氣候,豐富的自然資源和長期以來的農業傳統,孕育了多姿的緬甸民間文學。在緬甸民間文學寶庫中,民間故事是一顆璀璨的明珠,它內容豐富、種類繁多,在引人入勝的情節背后,往往具有深刻的哲理和教育意義。

本文重點分析緬甸民間故事中動物智斗類型故事。在動物智斗類型故事中,主角均為被人格化了的動物,這些動物往往是兔子、老虎、狐貍、雞、蝸牛、青蛙、馬等緬甸常見動物。故事總有強弱兩方的對立,弱者一方總能通過某種方式戰勝強者一方。通過以弱勝強的故事,折射出人類社會的某些生活狀態、社會關系以及人際關系,從而表達出緬甸人民的愛憎、是非觀念和理想愿望,體現出緬甸人民的處事哲學。

1 緬甸民間故事中動物智斗故事的結構范式

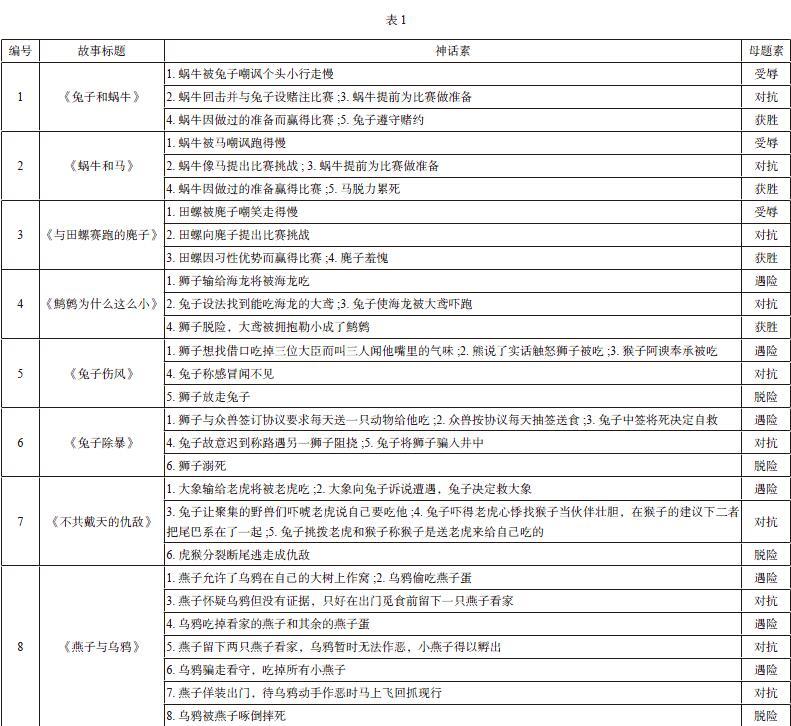

參考普羅普(Vladmir Propp)對于民間文學敘事的結構分析方法和列維-斯特勞斯(Claude Lévi-Strauss)的形態研究與結構主義方法,借用列維-斯特勞斯“神話素”的概念,首先按情節發展順序把故事分離成一個個的具體事件,然后去除修飾成分,保留情節主干結構,逐個提煉出所收集文本相應的神話素,并用這一連串的神話素來表述整個故事。借用阿蘭-鄧迪斯(Alan Dundes)在《北美印第安人民間故事類型學》中的“母題素”的概念和結構分析方法,從而觀察故事的結構。為觀察緬甸民間故事中動物智斗故事的結構范式,本文將所收集到的14個文本的神話素進行了逐一提取,為方便察看對比,詳細內容以下列表格1展示。

經過以上分析,根據故事情節可將所收集的動物智斗故事分為兩個大類,一是“比試型”,二是“遇險型”。

1.1 “比試型”故事

“比試型”故事有:編號1《兔子和蝸牛》、編號2《蝸牛和馬》、編號3《與田螺賽跑的麂子》、編號12《愛聽好話的鳥鴉》、編號13《老虎和青蛙》。

“比試型”故事通常經歷的是一個“受辱--對抗--獲勝”的過程。在“比試型”故事當中,往往有一個起因使雙方付諸比試,然后較弱一方通過一定方法最終獲勝。

“受辱”通常是比試的起因,弱者一方受到強者一方的蔑視、侮辱與嘲笑,從而促成后續的比賽。編號1《兔子和蝸牛》、編號2《蝸牛和馬》、編號3《與田螺賽跑的麂子》情節相似,兔子、馬、麂子作為強者一方嘲笑蝸牛、田螺行走速度緩慢,于是引發了后續的比試。編號12《愛聽好話的鳥鴉》中,烏鴉因自身羽毛更漂亮而看不起其他鳥兒,眾鳥被烏鴉傲然相待,于是有了后續的故事。“對抗”是弱者方的回應,既包括提出比試要求本身和贏得比試的具體做法,也包括其他一系列對應強者方的行為,作為智斗故事的核心,后文會單獨解釋。“獲勝”是“對抗”取得的最終結果,也是“比試型”故事的結局,在此不做贅述。

然而,“受辱”并不是“比試型”故事的必要環節,有的故事不必經歷“受辱”也可促成后續的“對抗”與“獲勝”。編號13《老虎和青蛙》中,老虎并沒有對小青蛙進行蔑視侮辱與嘲笑,只是單純地吹噓自己的敏捷與大力,認為世界上沒有比自己更強大的人,從而受到小青蛙的挑戰,促成了后續的“對抗”。

有的時候“受辱--對抗”、“對抗--勝利”的步驟會出現不止一次,反復幾次后,故事才真正結束。編號12《愛聽好話的鳥鴉》與編號13《老虎和青蛙》就是典型的例子。

1.2 “遇險型”故事

“遇險型”故事包括:編號4《鷦鷯為什么這么小》、編號5《兔子傷風》、編號6《兔子除暴》、編號7《不共戴天的仇敵》、編號8《燕子與烏鴉》、編號9《狐貍和獅子》、編號10《公雞的謀略》、編號11《短尾白眼圈猴》、編號14《絳霞》。

“遇險型”故事通常經歷的是一個“遇險--對抗--脫險”的過程。在“遇險型”故事當中,弱者一方會受到來自強者一方的威脅,弱者一方為了保住性命或解除威脅往往會運用智慧的力量來保護自己、打敗強敵。

動物世界中所“遇”之“險”,常常是弱者一方被強者一方吃掉的危險,既符合動物故事的邏輯,又符合自然界弱肉強食的生存法則。本文所收集到的9個“遇險型”故事無一例外。編號4《鷦鷯為什么這么小》中的獅子輸給海龍將要被海龍吃掉;編號5《兔子傷風》里的獅子在借口吃掉熊與猴子之后也想吃掉兔子;編號6《兔子除暴》中的兔子面臨著將被獅子吃掉的命運;編號7《不共戴天的仇敵》中的大象將要被老虎吃掉;編號8《燕子與烏鴉》中,烏鴉多次掉燕子的蛋,還吃掉了燕子的幼崽;編號9《狐貍和獅子》中,狐貍誤入獅子洞穴,險些做了獅子的腹中餐;編號10《公雞的謀略》中,狐貍與狼先后打主意都想吃掉公雞;編號11《短尾白眼圈猴》中,狐貍是因為要避免自己一家成為老虎的食物而運用計謀;編號14《絳霞》也是如此,鱷魚想要吃掉小兔子。

在“遇險”后,為了保住自己的性命或消除威脅,故事中的動物們采取了各種各樣的措施與強者進行“對抗”,此部分同樣作為智斗故事的核心留到后文詳細解釋。“對抗”的最終結果,自然是“弱者”一方通過智慧戰勝了“強者”,解除危機,進而“脫險”。

與“比試型”故事一樣,在“遇險型”故事中,有時“遇險--對抗”的步驟是往復出現的,經過多次反復,整個故事才最終結束。編號9《狐貍和獅子》經歷了四次“遇險--對抗”的反復,編號10《公雞的謀略》中則包含了兩次完整的“遇險--對抗--脫險”過程。

在此需要對編號14《絳霞》稍作說明,該故事同其余故事略有不同,神話素⑦至?這一部分才屬于本文討論的動物智斗故事中的“遇險型”故事。

總而言之,根據文本結構來看,動物智斗故事大致可分為兩種類型,一是過程為“受辱--對抗--獲勝”的“比試型”故事,二是過程為“遇險--對抗--脫險”的“遇險型”故事。

2 緬甸民間故事動物智斗故事中強與弱的二元對立

本文收錄的14個文本中均存在強與弱的二元對立,智斗也是在強弱雙方之間展開的。

2.1 “強者”與“弱者”的特征對比

故事中的“強者”往往占有天然的優勢,天生擁有更強大的力量,更敏捷的身手,更快捷的速度,更美麗的外表,以及比弱者方更大強大的威懾力。另一方面,“強者”角色表面上兇狠貪食、喜歡欺負弱小,但同時也膽小、喜好被奉承、不善于思考、容易輕信他人、單純易受騙。例如編號7《不共戴天的仇敵》中的老虎,它的吼叫聲可以嚇死附近的豺,它的強大使大象認為它有權把自己吃掉,然而卻輕易地相信他人口中“兔子要來吃掉自己”的消息,膽小無比,在兔子的恐嚇之下倉皇逃走。編號12《愛聽好話的鳥鴉》中,烏鴉因羽毛美麗而傲慢待人,不可一世,最終卻禁不住他人的“夸獎”,拔光羽毛,飽受眾鳥的羞辱。

“弱者”則處于相對劣勢的地位,它們天然地位于“強者”食物鏈的下游,時常面臨著“被吃”的危險。相較于“強者”,他們力量弱小、行動速度緩慢、外表普通。然而,他們不畏強勢、智慧過人、伙伴眾多、團結一致、機智善良。編號7《不共戴天的仇敵》中的小兔子善良勇敢,勇于幫助他人,面對強大的老虎毫不恐懼,鎮定自若、妙招連連,最終嚇得老虎落荒而逃,成功地解救了大象;編號8《燕子與烏鴉》中的燕子雖小,但十分聰明,遇到困難群策群力,最終戰勝并懲罰了壞心眼的烏鴉;編號10《公雞的謀略》里的公雞,遇到困難的時候冷靜思考,依靠智慧和策略先后戰勝了狐貍和狼,成功地保全了自己。

2.2 強與弱的相對性

在緬甸動物智斗故事中,“強者”與“弱者”的角色并不是固定的,不存在某角色就一定屬于強者一方或弱者一方的定式。常常作為“強者”角色出現的獅子,在編號4《鷦鷯為什么這么小》當中成了將被海龍吃掉的“弱者”,經典的“弱者”角色小兔子,在編號1《兔子和蝸牛》中也當了一回奔跑速度快、性格傲慢、被他人戰勝的“強者”。再如狐貍,在不同的故事中也扮演了不同角色,時而是想要吃掉小動物的“強者”,時而為保住性命而斗爭的“弱者”。

強弱雙方究竟是由哪個角色扮演并不重要,重要的是“強者們”與“弱者們”所體現出的共同特質。這種共同特質造成了強與弱的反差,正因為有了這種反差,智斗故事有了較高的思想性、藝術性和教育意義。在這種反差下,人們天然地將情感向弱小而智慧的一方傾斜,“弱者”的對抗顯得分外有力。與此同時,被打敗的“強者”也顯得沒有那么討厭,例如“老虎”時常呈現出的是一種愚蠢笨拙、被小兔子捉弄的可愛大傻瓜的模樣。智斗故事也因此趣味橫生,博得人們的喜愛。

3 “弱者”戰勝“強者”的方式

無論是過程為“受辱--對抗--獲勝”的“比試型”故事,還是過程為“遇險--對抗--脫險”的“遇險型”故事,其中“對抗”都是故事最核心的環節。“對抗”部分展現的是“弱者”戰勝“強者”的具體過程與方法,在“對抗”的過程中,對應著人們對現實生活中善與惡的理解,充分反映了人們的思想感情和處世哲學,體現了人們智慧的結晶。

3.1 “對抗”環節中的策略分析

筆者根據“對抗”部分的具體情節,將14個故事的智斗策略做了總結,在表2中展示了每個故事中“弱者”戰勝“強者”所采用的具體策略。

從總結可以看出,故事中“弱者”時常采用的方法有:借助他人力量、團結協作、虛張聲勢、挑撥敵方關系、將敵人騙入井中、運用有利的說辭、以及假意吹捧。另外,弱者”想要戰勝“強者”,有時候需要使用不止一個方法,往往需要多個策略的配合使用才能取得成功。

“弱者”戰勝“強者”的方式雖然各不相同,但有一些策略是通用的,而且受到廣泛的認可。下列表3從另一個角度統計了這些慣用方法被采用的次數,體現了人們在面對比自己強大的對手時所采用的策略傾向。

顯然,從表3中可以看出,借助他人力量是一個好選擇。編號3《與田螺賽跑的麂子》中的田螺按照田螺的習性,利用田地里的其他田螺使麂子以為自己一直緊跟比賽步伐;編號4《鷦鷯為什么這么小》中,兔子與海龍力量懸殊,聰明的兔子設法找來了比海龍更加強大的大鳶,從而將海龍嚇跑;編號9《狐貍和獅子》中,狐貍鄂紅與狐貍鄂白借助獵人的力量消滅了威脅他們的獅子和背叛他們的鄂黑;編號10《公雞的謀略》的公雞讓好友老虎吃掉了想吃自己的狐貍,保全了自己;編號13《老虎和青蛙》中的小青蛙在賽跑中躲在老虎身上,到達終點時往前一躍輕松獲勝,又假借斑鳩的力量贏得另一比賽。緬甸人民通過故事告訴我們,當個體面對強大對手時,如果自己無法正面對抗,則不妨借力于更強大的他人。

當個體力量無法解決問題時,還可以依靠團體的力量來達成。編號1《兔子和蝸牛》、編號2《蝸牛和馬》中與兔子、馬賽跑的蝸牛,都是隔一段距離安排一個自己的同類來回應兔子、馬的招呼,從而使兔子和馬以為自己一直跟著他們的步伐;編號4《鷦鷯為什么這么小》里的兔子與傳令官,通過團體的力量尋找到了可以幫助他們的大鳶;編號7《不共戴天的仇敵》中的兔子依靠眾野獸團體來造勢,集體嚇唬老虎,坐實了兔子將要找老虎來吃的恐嚇;編號8《燕子與烏鴉》更是典型,一只燕子太小,無法打敗烏鴉,甚至還被烏鴉吃掉,群燕團結起來則啄倒了烏鴉,戰勝了它。這些故事教育人們,集體的智慧與力量是巨大的,依靠團體的緊密協作,往往可以解決個人無法解決的難題,打敗個人無法打敗的強敵。

故事中的其他策略也是具有教育意義和實用價值的。在編號7《不共戴天的仇敵》和編號11《短尾白眼圈猴》中,作為弱者一方的兔子和狐貍通過虛張聲勢,裝出強大的樣子,讓老虎拿不準自己真正的實力而不敢輕舉妄動;再通過挑撥強者陣營中老虎和猴子的關系,使敵方聯盟瓦解,奠定己方最終的勝利;編號5《兔子傷風》中的兔子通過合適恰當的言辭讓老虎沒有理由吃自己;與編號14《絳霞》中的兔子則通過言辭激將鱷魚,使咬著自己的鱷魚張開了嘴還丟了自己的舌頭;編號12《愛聽好話的鳥鴉》中眾鳥假意吹捧烏鴉,被激起的虛榮心讓烏鴉自己拔去了自己的羽毛。