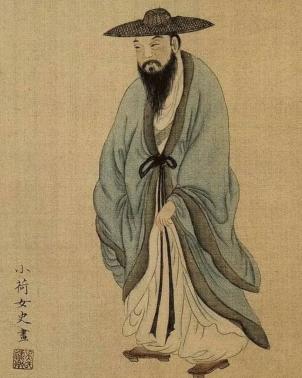

東坡三君子記

胡煙

東坡畫作傳世的,僅《枯木怪石圖》。另有《瀟湘竹石圖》,疑似真跡。

東坡氣象大,喜歡在墻上畫。讀傳記,尤記得他在黃州東坡,建雪堂迎客。四壁畫雪花,漫天卷地。群眾來(lái)圍觀,形容雪片“大如席”。我思忖著,如席到底有多大。“席”字夸張,卻妙,把雪花的形狀寫出來(lái)了,感覺(jué)是橫著飄,有氣勢(shì),落地?zé)o聲。我能想象,東坡當(dāng)年用了哪種皴法,毛筆在墻上一點(diǎn)、一點(diǎn),半天時(shí)間,就成了。浪漫主義思想飄了滿屋。

一面墻,在王朝更迭中,在風(fēng)雨流年里,自然傾頹了。不如一張紙。

東坡畫路窄。原因?東坡志不在當(dāng)畫家。翻看友人和后人寫給他的題跋,《某某題東坡竹》《某某題東坡墨竹》《某某題東坡古木》《題枯木》《題枯木怪石》……總結(jié)出,東坡畫的基本構(gòu)成:枯木,怪石,竹。袁枚說(shuō):“坡公染翰僅能為枯竹巉石。”東坡觀點(diǎn),繪畫不是追求形似,不是看你畫得多花哨,關(guān)鍵,要寫出胸中的“意”。東坡的意,只這三樣,足以表達(dá)。

枯木一株,身子向右傾斜,如鹿角盤旋而上;怪石一方,棱角分明;野竹一叢,怪石背后,隱隱露出竹葉。竹,怪石,枯木,姑且稱之“東坡三君子”,我試著將傳世的《枯木怪石圖》分解,逐一來(lái)讀:

先說(shuō)竹。

以蘇東坡在北宋文人中的領(lǐng)袖地位,他捧紅了很多人。比如王維,東坡對(duì)王維畫作十分推崇,他說(shuō)“味摩詰之詩(shī),詩(shī)中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩(shī)”,這評(píng)價(jià),語(yǔ)文課本至今還在沿用。

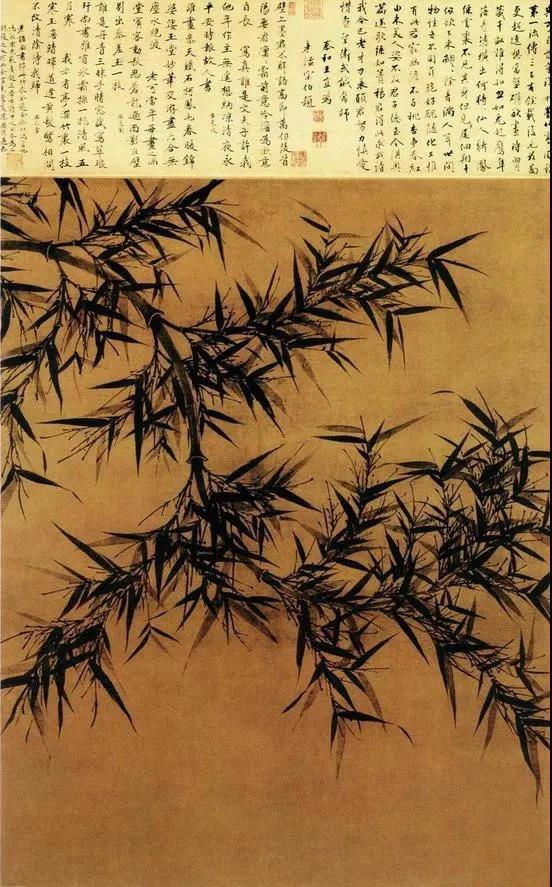

他捧紅了文同,多次在文同的竹子畫上題詩(shī)。文同又叫文與可,蜀地人,是蘇東坡的表哥。他曾這樣向東坡傳授自己的畫竹經(jīng)驗(yàn):“畫竹必先得成竹于胸中,執(zhí)筆熟視,乃見其所欲畫者,急起從之,振筆直追其所見,如兔起鶻落,少縱即逝矣。”

振筆直追,兔起鶻落,好不爽利!胸有成竹這個(gè)成語(yǔ),即來(lái)自文同。

東坡有首詩(shī),描寫文同畫竹:“與可畫竹時(shí),見竹不見人;豈獨(dú)不見人,嗒然遺其身。其身與竹化,無(wú)窮出清新;莊周世無(wú)有,誰(shuí)知此凝神。”有點(diǎn)繞。起初,是見竹不見人,怎么后來(lái)又見到了人?笨人看不懂。聰明人點(diǎn)頭稱妙。

文同畫竹,確實(shí)有“道”。每每讀他傳世的《紆竹圖》,是忍不住要感動(dòng)的。覺(jué)得新鮮,柔美。一千年過(guò)去,生機(jī)鮮活。不是普通的竹。紆竹,是一棵打著彎的竹子。它從畫面左上角伸進(jìn)來(lái),身姿扭動(dòng),像是天外的文人墨客,來(lái)探聽人間消息。葉子明暗飛揚(yáng),沙沙沙,甩出一紙文氣,一紙清朗。

竹子筆直,寓意氣節(jié),剛直不阿。紆竹是什么?為此,文同寫了《紆竹記》,一并傳世。

文同居住的屋外,山坡上生長(zhǎng)野竹。由于受藤蔓的纏繞和蟲蝎之害,不能自然生長(zhǎng),只能“蟠空繚隙,拳局以迸”,長(zhǎng)成了彎彎繞。文同找人來(lái)清理,除掉荒蔓,把竹子扶直捋順,想幫它們釋放天性,但那些竹子仍舊“堅(jiān)強(qiáng)偃蹇,宛骩附地,若不欲使人加愛(ài)憐”,毫不領(lǐng)情,又竭力恢復(fù)了原狀。

這群“不識(shí)抬舉”的竹子,令文同大為感動(dòng)。他感慨說(shuō),為了生存而委曲求全的紆竹,雖然“其氣不能暢茂于其內(nèi)”,但“其勢(shì)所以促蹙于其外也”。在他看來(lái),這種彎曲的形狀,也是一種氣勢(shì)啊。生生不息。飽含崇敬飽蘸深情,文同畫《紆竹圖》,掛在廳堂,每天觀瞻,如有所思。他視山谷野竹為師長(zhǎng)、為知己。

1082年,元豐五年,東坡在黃州。后來(lái)成為著名書法家的米芾,初次來(lái)訪。米芾小東坡15歲,作為超級(jí)粉絲,他千里迢迢而來(lái),學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)十分難得。在臨皋亭,米芾向東坡請(qǐng)教畫竹技法。東坡趁著酒酣,令米芾將觀音紙貼在墻上,然后拿起筆,飽蘸墨水,一筆,從地上一直畫到紙頂,作竹竿狀。是直率氣,是凌云氣。

米芾在一旁看傻了,上前問(wèn),為什么不分竹節(jié)來(lái)畫呢?東坡笑答:“竹生時(shí),何嘗逐節(jié)生?

進(jìn)而,東坡又畫竹葉,以濃墨為竹面,以淡墨為竹背。這一招,正是跟文同學(xué)的。他與文同,同為“湖州畫派”。

一竿竹,見性情。文同與蘇東坡,一個(gè)迂回柔軟,一個(gè)爽直磊落。

文同其人,自幼家境貧寒,奮發(fā)讀書,后中進(jìn)士。他任集賢校理長(zhǎng)20多年,謹(jǐn)言慎行,為人十分低調(diào)。據(jù)宋人葉夢(mèng)得記,文同為人靖深超然,不攖世故……當(dāng)時(shí)東坡多次上書,論天下事。私底下跟朋友聚會(huì),也是議論時(shí)事,而且論調(diào)相當(dāng)大膽,文同在一旁直為他捏把汗。多次苦口相勸,勸表弟,言行要謹(jǐn)慎啊,小心惹來(lái)禍?zhǔn)拢瑬|坡都沒(méi)往心里去。

無(wú)論處在何種環(huán)境里,東坡是一定會(huì)把自己伸直了。一貶再貶,皆因滿肚子的不合時(shí)宜。

有人說(shuō),東坡亦是相當(dāng)柔軟的。在黃州,他“一蓑煙雨任平生”;在惠州,“日啖荔枝三百顆,不辭長(zhǎng)作嶺南人”;在儋州,條件極苦,他也能把牡蠣燒得饒有滋味,“斂收平生心,耿耿聊自溫”。

但他的柔軟,前提是得自己想通,不是委屈而求全。他的柔軟,是一種自我覺(jué)悟,是“活在當(dāng)下”的通透,是智者通達(dá)無(wú)憂的一種方式。

有悖于自己內(nèi)心的事,他絕不做。東坡一生,把人格、名節(jié),看得比泰山重。早先他寫《屈原塔》云:“名聲實(shí)無(wú)窮,富貴亦暫熱。大夫知此理,所以持死節(jié)。”或許,道出了他喜歡畫竹的原因。

東坡也很擅長(zhǎng)反思。當(dāng)年被貶黃州,他在安國(guó)寺洗浴靜坐,反省自己“道不足以御氣,性不足以勝習(xí)”。是否,偶爾他也會(huì)想起文同,想起他筆下那一枝柔美的紆竹。

再說(shuō)石。

東坡覺(jué)得,靈璧石美,但大多長(zhǎng)相類似,味道也因此寡淡了許多。那天,他在朋友劉氏的庭院里,發(fā)現(xiàn)一塊靈璧石,長(zhǎng)相很特別,“巉然”,也就是奇崛陡峭的模樣。東坡圍著石頭,左三圈右三圈,不論從哪個(gè)角度欣賞,都覺(jué)得美。繼而尋思著,有什么辦法討過(guò)來(lái)呢。于是,他在劉氏的院子墻壁上,很認(rèn)真地,畫了一幅《怪石竹圖》。主人一時(shí)高興,就把石頭贈(zèng)給了他。

據(jù)說(shuō),那塊石頭黑質(zhì)白脈,中間有水波紋若隱若現(xiàn),細(xì)琢磨,像一幅山水畫。尤其像是晚唐五代畫家孫知微畫的水圖。東坡取名“雪浪石”。

石頭搬回家,東坡用曲陽(yáng)漢白玉雕琢了芙蓉盆,當(dāng)成底座。有感而發(fā),著詩(shī)文《雪浪齋銘》,“異哉駁石雪浪翻,石中乃有此理存……”刻在盆座上。此理,石頭里的理,是什么理?我試著揣摩,可能是一種天趣。“石雪浪翻”的風(fēng)景,天然存在于石中,可遇而不可求。刻意雕琢,反而徒勞。

雪浪石啊雪浪石,東坡守著一塊石頭,像是守著一片海,臨著一條江。滔滔江水,雪浪拍岸,涼風(fēng)盈面。只消看一眼,就能置身天地山水間。

遺憾,東坡顛簸多舛的命運(yùn),連一塊鐘愛(ài)的石頭也不能久隨。來(lái)年被貶謫至惠州,人石分離。石頭和底座下落不明。東坡念念不忘,在寫給好友的信里幾次提到雪浪石,“畫師爭(zhēng)摹雪浪勢(shì),天工不見雷斧痕。離堆四面繞江水,坐無(wú)蜀士誰(shuí)與論”。除了東坡,誰(shuí)還能跟雪浪石對(duì)話呢。

雪浪石是塊什么石?經(jīng)東坡的“粉絲”們研究,這塊石頭質(zhì)地很一般。清初詩(shī)人王士禛曾目睹過(guò)雪浪石,他實(shí)話實(shí)說(shuō):“石實(shí)無(wú)他奇,徒以見賞坡公,侈美千載,物亦有天幸焉。”東坡能解石中意,別人看不出那層意思,也就覺(jué)得沒(méi)什么意思。

再看《枯木怪石圖》。他筆下怪石,既不是典型丑石,也不是幾大產(chǎn)地的名石。準(zhǔn)確地說(shuō),是路邊一塊頑石。

“頑”字背后,大有深意。

在紙上,我聽見東坡的怪石喊著——千萬(wàn)別企圖雕琢我!不輕易委曲求全,大約是中國(guó)文人的底色。縱觀古今,有寧死不屈者,有隱而不仕者,有放浪江湖者,大約都是因?yàn)橛邪延补穷^。硬久了,風(fēng)化成頑石。

又想起來(lái),東坡曾作《詠怪石》。“家有粗險(xiǎn)石,植之疏竹軒。人皆喜尋玩,吾獨(dú)思棄捐。以其無(wú)所用,曉夕空嶄然……”

東坡家里有塊粗糙的石頭,很是多余,差點(diǎn)被他當(dāng)廢品處理掉。誰(shuí)知當(dāng)夜,這塊沒(méi)什么用的石頭,闖進(jìn)了東坡夢(mèng)里,對(duì)他說(shuō)了一番富有哲理的話:你所說(shuō)的那些有用的東西,其實(shí)都是“傷殘破碎為世役,雖有小用烏足賢”,因?yàn)橛杏茫鴵p傷了自己的真性,成了殘缺不全者。而我雖然無(wú)用,但是,“震霆?jiǎng)C霜我不遷,雕不加文磨不瑩,子盍節(jié)概如我堅(jiān)。”多牛啊!東坡聽了這番話,生慚愧心。

東坡自編自演寓言故事。他心里羨慕著那塊無(wú)用的石頭,艷羨它還保持著自己的天性。相比之下,現(xiàn)實(shí)中的自己,欲在官場(chǎng)放任個(gè)性、舒展棱角,卻屢次碰壁,遍體鱗傷,終不得自由。“傷殘破碎為世役”,東坡為自己感到痛惜。午夜夢(mèng)回,東坡呼喚著他被政途磨礪損耗的天性。

入世乎?出世乎?一面是儒,一面是道。怪石是鏡子,照出矛盾的靈魂!

枯木。

一棵枯萎的樹,生命已然終結(jié)。然而它站在那里,經(jīng)年不倒,保持一種姿態(tài)。是對(duì)時(shí)間的挑釁嗎?脫離四季枯榮的輪回,被鳥獸投以冷眼,又幾乎被人間遺忘。它存在的意義何在?

枯木,身子扭結(jié),在曠野里站成問(wèn)號(hào)。

東坡畫枯木,是弘揚(yáng)胡楊精神嗎——活著一千年不死,死后一千年不倒,倒下一千年不朽。

東坡不作雞湯文,東坡只表自己心里的意思。

畫枯木,東坡用枯筆、枯墨。枯,是干澀。筆墨在紙上,艱難地行走,凝滯、再行走,似一段不得志的政途,如一段愁苦的羈旅。

要把一截枯木的意思說(shuō)清楚,是困難的。我猜東坡自己也不盡然能說(shuō)清楚。能說(shuō)清楚的,他都在詩(shī)詞里說(shuō)清楚了。說(shuō)不清楚的,才畫在畫里。

我試著從孔仲武的《子瞻畫枯木》文里截取詩(shī)句,幫忙理解枯木的意思——“樹猶如此不長(zhǎng)久,人以何者堪衿夸。”樹木那么長(zhǎng)壽耐風(fēng)華,都終究有枯槁的一天,何況是人呢。人生苦短,如夢(mèng)幻泡影般不可依憑。

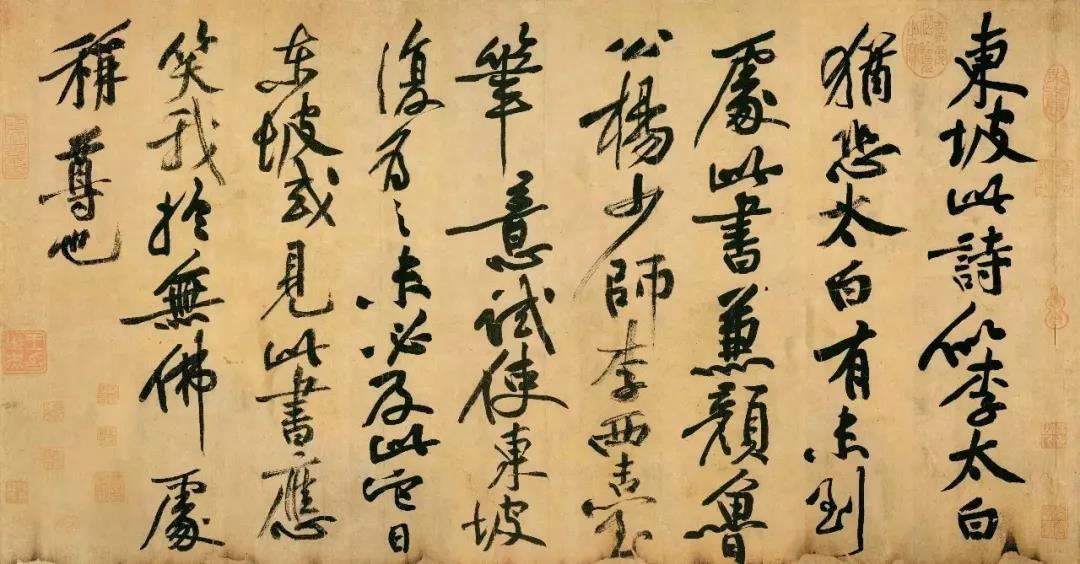

再看黃庭堅(jiān),他在《題子瞻枯木》里寫:“折沖儒墨陳堂堂,書入顏楊鴻雁行。胸中元自有丘壑,故作老木蟠風(fēng)霜。”老木歷經(jīng)了風(fēng)霜,像東坡,櫛風(fēng)沐雨渾身都是閱歷。這樣的人,才配畫枯木。

還有,米芾的理解:“子瞻作枯木,枝干虬屈無(wú)端,石皴硬,亦怪怪奇奇無(wú)端,如其胸中盤郁也。”

盤郁。東坡郁悶嗎?東坡將郁悶長(zhǎng)久地盤踞在心里嗎?

東坡自己說(shuō):“心似已灰之木,身如不系之舟。問(wèn)汝平生功業(yè),黃州惠州儋州。”已灰之木——枯木——東坡的心。

追到這里,我愕然。止步。

詩(shī)文里的東坡,浪漫似李白,沉郁如杜甫,放曠超脫像他自己。

詩(shī)文里的東坡,既是“也擬哭途窮,死灰吹不起”,也是“竹杖芒鞋輕勝馬,誰(shuí)怕?一蓑煙雨任平生”;既是“看破人生路,萬(wàn)事轉(zhuǎn)頭空”,也是“但愿人長(zhǎng)久,千里共嬋娟”;既是“揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷”,也是“此身飄搖無(wú)處尋,此心安處是吾鄉(xiāng)”。

文字里,東坡寫自己的心情,時(shí)而苦惱感傷憂悶,時(shí)而快樂(lè)超仙界,歸結(jié)起來(lái),是三次流放生涯對(duì)東坡文學(xué)的玉汝于成。

畫里,東坡畫自己的心情。是竹,是枯木,是怪石。

清初畫家龔賢說(shuō):“古人所以傳者,天地秘藏之理。瀉而為文章,以文章浩瀚之氣發(fā)而為書畫。”

按龔賢的說(shuō)法,東坡書畫,是文章浩瀚里生發(fā)出來(lái)的氣。文章,能讀懂。氣,卻一種玄妙的東西。沒(méi)有人能準(zhǔn)確地形容,東坡畫里的氣,到底是個(gè)什么狀態(tài)。

后悔給自己出了個(gè)大難題。畫道之深,深不可測(cè)。東坡之意,千年不絕。寫得再多,也還是離東坡的本意相去甚遠(yuǎn)。只是試著揣摩罷了。

選自《文學(xué)報(bào)》