利用TracePro模擬分析導光管的傳輸效率

吳新汶,王春苑,歐陽金龍

(四川大學 建筑與環境學院,四川 成都 610065)

引言

導光管采光系統作為一種無電照明系統,具有不消耗電力、光線和色溫的舒適度與自然光相近等優點,被廣泛應用于體育場館、地下車庫、大型廠房、學校等建筑空間[1-3]。如圖1所示,常用的圓筒式導光管采光系統主要分為集光器、導光管和漫射器三大部分,整個系統的采光性能也與這三個部分的光學特性有關。因安裝條件的限制,導光管常由直管和不同彎曲角度的彎頭搭配組成,便于將室外天然光更好地引入室內[4,5]。

采光設計時,通常根據導光管采光系統各部分的選材、構造等,依照《導光管采光系統技術規程》(JGJ/T 374—2015)[6](以下簡稱《規程》)的計算方法和典型參考值,評估整個系統的采光性能。由于集光器與漫射器的光透射比僅與其所用透光材料有關,取值相對簡單且準確;而導光管的光傳輸效率TTE(Transmission Tube Efficiencies)的影響因素則較為復雜,包括管長與管徑之比、內壁光反射比、有無彎頭及彎頭的彎曲角度等因素。由于《規程》中僅給出了通過實驗獲取的少量典型狀況下的參考值,其余狀況下的TTE計算結果無法直接取值,必然存在一定的偏差,進而無法準確評估整個系統的采光性能。

基于光線追蹤法,光學模擬軟件TracePro搭配了蒙特卡羅的統計采樣計算方式,其光線追蹤的結果十分可靠,能夠準確地預測光學行為,被普遍應用于照明系統、光學分析、輻射度分析及亮度分析等[7]。近年來,TracePro被許多國內外學者用于模擬分析導光管的性能,如吳延鵬等[8]模擬分析了晴天直射光下不同結構的采光罩及反光片對導光管采光效率的影響,王書曉等[9]驗證了一種導光管光傳輸特性數學模型的準確性,Sharma等[10]對幾種結構設計改變的光導管進行光線的追蹤模擬。這些研究都驗證了利用TracePro模擬分析不同種類導光管采光性能的可行性和可靠性。但是,目前還沒有文獻專門基于光線追蹤法,利用專業模擬軟件研究導光管直管、彎頭及其不同組合的傳輸效率。

鑒于現有《規程》中實驗獲取數據的缺陷和光學模擬的優越性,將利用TracePro模擬分析多種不同類型導光管的傳輸效率TTE,探究各因素的影響規律,并探討《規程》中相關參考值的正確性。

1 導光管傳輸效率的影響因素

我國的《規程》是參考國際照明委員會CIE 173: 2006《Tubular Daylight Guidance Systems》[11]制定的。由《規程》知,導光管采光系統效率η可表示為

η=τ1×TTE×τ2

(1)

式中,τ1和τ2分別為集光器和漫射器的可見光透射比,TTE為導光管的傳輸效率,即導光管出口與入口的光通量之比。

依照《規程》計算導光管的傳輸效率TTE時,首先需要計算管長L與管徑D的比值,即等效長度M;若有彎頭,則還需根據彎曲角度θ和管徑,查表1取值彎頭的等效長度;然后,累加所有直管部分和彎頭部分的等效長度,得到導光管的總等效長度∑M;最后,結合導光管內壁的光反射比ρ,從表2中取值導光管總的傳輸效率TTE。

表1 不同彎頭角度下導光管采光計算的等效長度M[6]

表2 不同等效長度∑M導光管的傳輸效率TTE[6]

表1中彎頭等效長度的取值是根據有限的實驗結果確定的。由于實驗條件的限制,僅給出了彎曲角度在30°、60°和90°下四種不同管徑導光管的等效長度。表2中傳輸效率的參考值是利用采光因子法獲得的,適合全陰天空條件。但只給出了等效長度為整數(1~80)時四種不同光反射比的傳輸效率,而其余狀況下的取值,只能通過線性插值法計算[11]。對比表2中數據以及查閱李文忠等[1,12,13]的模擬結果可知,傳輸效率與等效長度并不嚴格成一次線性關系,通過線性插值法取值就會出現偏差。而利用光學模擬軟件可以模擬任意尺寸和光反射比等的導光管,由于沒有取值的限制,模擬結果更準確一些。因此,將利用TracePro模擬分析各因素對導光管傳輸效率的影響規律,并探討《規程》中相關參考值的準確性。

2 導光管光學模擬模型的介紹

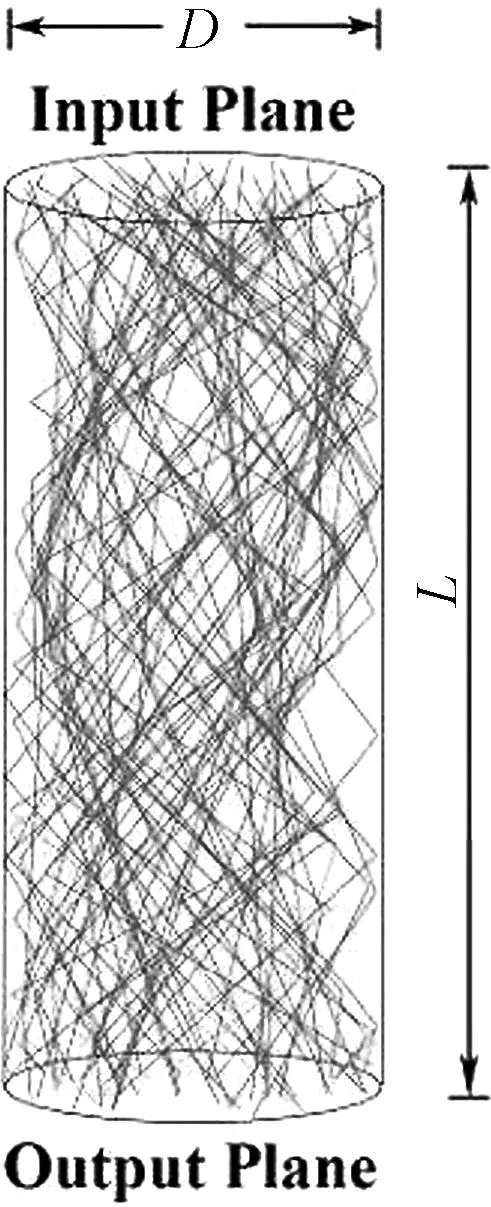

由于分析的對象為導光管,故在光學模擬模型中不考慮集光器和漫射器部分,只分析光線通過導光管部分的光通量損失。在利用TracePro模擬計算導光管傳輸效率時,根據《規程》中導光管的主要規格,如圖2所示,設定了相關光學參數,具體設置及計算方法如下:

圖2 TracePro操作界面圖Fig.2 Diagram of operation interface of TracePro

圖3 漫射光入射導光管的示意圖Fig.3 Diagram of diffuse light entering light pipe

1)為了模擬分析管徑對傳輸效率的影響,選取了四種管徑,分別為250 mm、350 mm、530 mm和650 mm。

2)為了模擬分析管長對傳輸效率的影響,分別根據等效長度為1、2、4、8、12時,來取值直管的長度。

3)為了模擬分析彎頭對傳輸效率的影響,設定了三種彎曲角度,分別為30°、60°和90°,彎頭的彎曲半徑為管徑的3/4,并在彎頭前、后加上等效長度為1的相同管徑的直管。

4)為了模擬分析導光管內壁光反射比對傳輸效率的影響,選取了四種不同光反射比且均為鏡面反射,分別為0.90、0.95、0.98和0.99,其余光線被表面吸收。

5)為了模擬全陰天空條件,建立了從各個角度入射到導光管入口的光線。TracePro中在0°~180°之間每5°設定半角R的光束,每束光的光源類型為格點光源,格點圖形為圓形,光束密度均勻分布,圖3為漫射光入射導光管的示意圖。

6)通過計算光通量報告中導光管出口(Output plane)與入口(Input plane)之間的光通量比值,即可得到導光管傳輸效率的模擬結果。

3 直管的模擬結果及分析

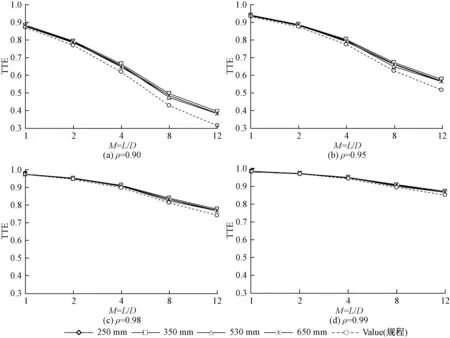

圖4為直管的光學模擬模型。通過分析、比較四種管徑、四種光反射比的導光管模型在不同等效長度下傳輸效率的模擬結果,將探究管徑、有效長度、光反射比等因素對直管傳輸效率的影響規律;進一步比較模擬結果與《規程》中對應的實驗參考值,分析兩者之間的差距,如圖5所示,可知:

圖4 直管的光學模型示意圖Fig.4 Diagram of the straight pipe model

1)隨著等效長度的增大,傳輸效率將會下降;而當光反射比越高時,下降的趨勢越慢;

2)相同等效長度時,光反射比越高,傳輸效率越高;

3)在同一光反射比、同一等效長度下,四種不同管徑的直管傳輸效率基本一致;

4)隨著等效長度的增加,傳輸效率的模擬值與《規程》中實驗參考值的差距逐漸增大;

5)隨著光反射比的升高,傳輸效率的模擬值與《規程》中實驗參考值的差距逐漸減小。當等效長度為1時,模擬值與實驗參考值極為接近,最大誤差來自于光反射比為0.90時的1.51%;當等效長度為12時,光反射比0.99下的誤差最小,僅為1.79%,而光反射比0.90下的誤差最大,達到了25.4%。

圖5 四種不同管徑直管在不同光反射比ρ及等效長度M下的傳輸效率Fig.5 TTE of 4 kinds of pipe with different diameters in different ρ and M

根據圖5,進一步分析可得如下結論:

1)在四種不同管徑、四種不同光反射比下,相同等效長度的導光管直管的傳輸效率與管徑大小無關,與等效長度和光反射比有關。等效長度越短、光反射比越高,傳輸效率越高。

2)等效長度越短、光反射比越高,直管傳輸效率的模擬值與《規程》中實驗參考值的差別越小。因此,在依據《規程》計算導光管直管的傳輸效率時,為保證計算結果可靠,在光反射比為0.90和0.95時,導光管的等效長度不應超過4;當光反射比為0.98和0.99時,等效長度可放寬至12。

4 彎頭的模擬結果及分析

圖6最上部從左到右依次為三種不同彎曲角度(30°、60°和90°)的導光管彎頭的光學模擬模型圖,其下分別為這三種彎頭在不同光反射比、不同管徑情況下的模擬結果,分析可知:

1)在同一彎曲角度下,光反射比越高,傳輸效率越高;

2)隨著彎曲角度的增加,傳輸效率逐漸下降;

3)傳輸效率的模擬值與《規程》中實驗參考值有很大的差異,但隨著管徑和光反射比的增加,差距逐漸減小。

4)在相同的彎曲角度及光反射比下,不同管徑的彎頭傳輸效率基本一致,而《規程》中實驗參考值卻隨著管徑增大而逐漸升高。

圖6 四種不同管徑彎頭在不同光反射比及彎曲角度下的傳輸效率Fig.6 TTE of 4 kinds of bend with different diameters in different ρ and θ

根據圖6,進一步分析可得如下結論:

1)在四種不同管徑、四種不同光反射比下,彎頭的傳輸效率與彎頭彎曲角度和光反射比有關,彎頭彎曲角度越小、光反射比越高,傳輸效率越高。

2)模擬所得的彎頭的傳輸效率與管徑無關,這與《規程》中實驗參考值相悖。其原因可能在于彎頭彎曲半徑設置的不同,光學模擬模型中彎曲半徑與管徑成3/4比例,而《規程》中沒有說明彎曲半徑的設定。

5 結論

基于光線追蹤法,本文利用光學模擬軟件TracePro,模擬分析了不同類型的導光管直管和彎頭的傳輸效率。通過比較這些模擬結果,并對照《規程》中相關實驗參考值,可以得出以下結論:

1)在四種不同管徑、四種不同光反射比下,相同等效長度的導光管直管的傳輸效率與等效長度和光反射比直接相關。等效長度越短、光反射比越高,傳輸效率越高。

2)在四種不同管徑、四種不同光反射比下,導光管彎頭的傳輸效率與彎頭彎曲角度和光反射比有關,彎頭彎曲角度越小、光反射比越高,傳輸效率越高。

3)等效長度越短、光反射比越高,直管傳輸效率的模擬值與《規程》實驗參考值之間的差別越小。因此,在依據《規程》計算導光管直管的傳輸效率時,應盡量選擇等效長度低、反射比高的導光管直管,以保證結果可靠。

4)模擬所得的導光管彎頭的傳輸效率與管徑無關,這與《規程》中實驗參考值相悖,今后將通過實驗分析驗證二者的關系。

TracePro中設定的各光學參數是非常精確的,以上基于模擬結果的結論也應是可靠的。因各種條件的限制(如全陰天空條件難以獲得、導光管尺寸及內壁面光反射比存在微小差異、測量設備的精確度不夠等),往往難以保證實驗結果的準確性。今后,我們將構建成熟的實驗條件,利用實驗方法對以上結論加以驗證。