軟弱圍巖隧道洞口段預(yù)加固技術(shù)分析與探究

管連永

(四川三江交通建設(shè)工程有限公司, 四川 宜賓 644000)

0 引言

近年來,我國公路行業(yè)得到飛速發(fā)展,山區(qū)高度公路網(wǎng)日益完善,由于受到地形、線路等因素限制,勢必出現(xiàn)大量公路隧道,洞口段作為隧道的關(guān)鍵部分,因圍巖條件惡劣,需采用預(yù)加固措施,確保隧道施工的質(zhì)量與安全。對此,通過采用管棚與小導(dǎo)管等機(jī)理,使隧道洞口得到有效加固。

1 管棚與小導(dǎo)管的作用機(jī)理

1.1 圍巖壓力與變形

在隧道開挖過程中,因應(yīng)力狀態(tài)而改變的巖土體被稱為圍巖。在未開挖時(shí),圍巖處于三向應(yīng)力狀態(tài),在開挖后產(chǎn)生應(yīng)力重分布,狀態(tài)變?yōu)槎螒?yīng)力,如若穩(wěn)定則無需支護(hù),如若不穩(wěn)則需要支護(hù),此時(shí)圍巖狀態(tài)為三次應(yīng)力,在此過程中圍巖變形與應(yīng)力分布被稱為圍巖壓力。對該項(xiàng)指標(biāo)產(chǎn)生影響的因素眾多,如地址因素、工程因素等,在開挖過程中,因受影響的因素不同,對圍巖的擾動(dòng)程度也有所區(qū)別,但隧道開挖產(chǎn)生的圍巖變化與所處位置息息相關(guān),形成顯著的時(shí)空效應(yīng)。

在隧道開挖后,掌子面前后一定范圍內(nèi)的圍巖受應(yīng)力分布影響,可能出現(xiàn)些許變形。在淺埋隧道中,因圍巖的自承能力較弱,在上覆荷載后,很可能出現(xiàn)地表沉降,進(jìn)而影響地面建筑,如若未進(jìn)行控制,很容易因圍巖松弛而塌方。在圍巖縱向變形曲線中,共計(jì)分為三個(gè)階段,即前方超前變形階段、后方變形階段、變形穩(wěn)定段。根據(jù)開挖面距離劃分,可分為微小變形段,變形量在20%—30%之間、急劇增加段,變形量在50%—60%之間、緩慢變形區(qū),變形量在10%—15%之間以及穩(wěn)定變形區(qū)[1]。

1.2 管棚力學(xué)特點(diǎn)

當(dāng)以管棚為預(yù)支護(hù)體系時(shí),通常與鋼拱架配合使用,將管棚鋼管埋入土體后,固定起來,在隧道開挖后,做好初期支護(hù)工作,將鋼管后方與鋼拱架固定,形成簡易的支梁,通過鋼筋橫向連接的方式,使多根鋼管形成棚架體系,確保隧道工程的安全施工。

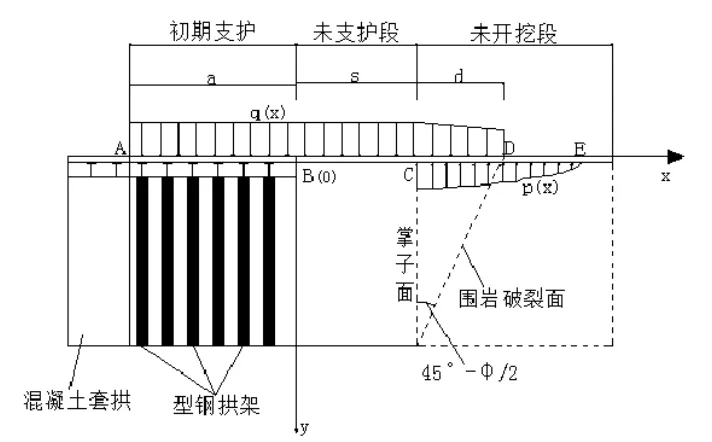

通過對管棚的受力情況進(jìn)行分析,在隧道開挖過程中,掌子面管棚段撓度達(dá)到最大,由于隧道洞口為淺埋地層,在開挖后無法形成自承拱。對此,可對管棚上方土層施加荷載,構(gòu)建雙參數(shù)地基梁模型,模擬單根鋼管受力情況,如下圖1 所示。在洞口段,圍巖十分破碎,開挖自承力極差。在對管棚受力情況分析后,忽視上層土層與管棚間的聯(lián)系,將土體重量施加在管棚上;對于未開挖之處,按照圍巖變形規(guī)律,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)測詩句,在掌子面前方形成松動(dòng)區(qū),使管棚的壓力增加。

圖 1 管棚受力結(jié)構(gòu)圖

由上圖1 可知,管棚受力分析可分為四段,一是在AB 段,隧道正在開挖,且支護(hù)施工初步完成,上方荷載為上覆土重,按照地基梁進(jìn)行分析考慮;二是BC段,隧道正在開挖,但未初支段,上方荷載為上覆土重;三是CD 段,尚未開挖,受掌子面開挖影響,出現(xiàn)變形松動(dòng)等情況,管棚下方土體尚未開挖,管棚的上方土體受梯形荷載影響,下方受彈性抗力影響;四是DE 段,該段不受超前開挖影響,單純受管棚下方彈性抗力作用。

1.3 小導(dǎo)管自加固原理

對于小導(dǎo)管技術(shù)來說,自加固原理包括三項(xiàng)作用,即錨桿作用、漿液通道作用與棚架作用,具體如下:

2、錨桿作用。在實(shí)際操作中,按照隧道所處的地質(zhì)條件與錨桿形式,無論以何種作用為主體,另外幾項(xiàng)作用同樣存在。在聯(lián)結(jié)作用下,錨桿可將隧道中松散的巖層與巖塊相結(jié)合,也可打入小導(dǎo)管后,使巖層與巖塊融合;

3、漿液通道作用。該技術(shù)可使地層情況發(fā)生改變,在施工過程中,可通過導(dǎo)管上方注漿孔使?jié){液注入巖層中,此時(shí)小導(dǎo)管起到漿液通道作用,并根據(jù)鉆孔位置進(jìn)行加工,使其成為花管,打入巖體后注入漿液,達(dá)到提前穩(wěn)定圍巖的目標(biāo);

4、棚架作用。在洞室開挖過程中,小導(dǎo)管可起到棚架作用,以掌子面鋼支撐段的土體為支點(diǎn),使中間段巖土體得以支撐,發(fā)揮縱向梁的作用。一般情況下,小導(dǎo)管長度在3—6m 之間,開挖進(jìn)尺為1.0—2.0m 范圍內(nèi),鋼拱架距離在0.5—1.0m之間,這樣不但可避免坍塌,還可確保施工人員安全[2]。

2 管棚與小導(dǎo)管預(yù)加固方法的有限元分析

2.1 計(jì)算原理

有限元法將連續(xù)求解域變?yōu)橐粋€(gè)單元的組合體,在各個(gè)單元內(nèi)假定近似函數(shù)表示求解域中的未知場函數(shù),一般情況下,近似函數(shù)由單元節(jié)點(diǎn)處數(shù)值函數(shù)表現(xiàn)出來,通過離散有限自由度來解決無限自由度問題。在本文研究中,首先構(gòu)建數(shù)值模型,然后對隧道開挖與支護(hù)進(jìn)行模擬,最終對塑性區(qū)進(jìn)行分析。

2.2 數(shù)值模型構(gòu)建

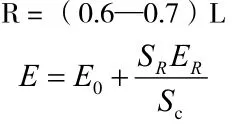

在本次模型計(jì)算中,通過數(shù)值分析的方式進(jìn)行模擬,對圍巖進(jìn)行小導(dǎo)管預(yù)管棚預(yù)加固后,使加固區(qū)的參數(shù)級別得以提升。因小導(dǎo)管與管棚的直徑不同,在環(huán)向間距一致時(shí),二者彈性模量存在一些差距。根據(jù)注漿加固圈的厚度,假設(shè)各項(xiàng)參數(shù)為管棚長度為30m,小導(dǎo)管長度為6m,外插角為1—3°,并且對漿液在圍巖中的擴(kuò)散半徑進(jìn)行分析,加固圈厚度為0.5—1m,構(gòu)建的數(shù)值模型如下:

式中,R 代表的是漿液擴(kuò)散半徑,單位為m;L 代表的是鋼管中心距離,單位為m;E 代表的是折算后加固圈地層彈性模量,單位為GPa;ER代表的是原地層模量,單位為GPa;SR代表的是鋼管等效截面積,單位為m2;Sc 代表的是加固圈斷面面積,單位為m2。

2.3 隧道開挖與支護(hù)模擬

在本次施工模擬中,針對施工過程進(jìn)行簡化,采用兩臺(tái)階法進(jìn)行開挖,臺(tái)階的長度為4m,一次施工結(jié)束后,應(yīng)立即開展初期支護(hù),由于噴射混凝土對強(qiáng)度有一定要求,在初期噴射時(shí)強(qiáng)度較小,在開挖過程中逐漸增加強(qiáng)度。在整個(gè)隧道施工中,通過MIDSA/GTS 中“鈍化”與“激活”的方式來實(shí)現(xiàn),由于隧道開挖是一個(gè)持續(xù)性工作,可利用MIDSA/GTS 總施工建模助手,對整個(gè)施工工序進(jìn)行模擬,以此減少重復(fù)工作[3]。

2.4 圍巖塑性區(qū)分析

該指標(biāo)大小可體現(xiàn)隧道開挖的穩(wěn)定性,在本次數(shù)值模擬中,對管棚加固與小導(dǎo)管預(yù)加固下塑性區(qū)范圍、大小進(jìn)行分析,特別是拱頂位置,應(yīng)明確二者的加固效果與適用條件,具體如下:

一、隧道開挖后,周圍出現(xiàn)許多厚度不同的塑性區(qū),主要體現(xiàn)在加固區(qū)、拱頂、拱腰、邊墻與底部等部位,與之相比,邊墻處的塑性區(qū)發(fā)育更佳,受隧道形狀影響,邊墻與底部的應(yīng)力更易集中,且應(yīng)變最大值也易在此處出現(xiàn);

二、在各工況下,塑性區(qū)最大值常出現(xiàn)在拱腳處,逐漸延伸到圍巖內(nèi)部,在圍巖較差的隧道中,塑性區(qū)通常蔓延至拱腳下方的2—4m,該處圍巖很容易被損壞,導(dǎo)致隧道失穩(wěn)。因此,在施工中邊墻與拱腳處的仰拱必須可靠;

三、在預(yù)加固技術(shù)相同情況下,隨著埋深不斷增加,塑性區(qū)范圍也逐漸擴(kuò)大,特別是在圍巖條件較差時(shí),例如,管棚預(yù)加固中,V 級圍巖的埋深為30m 時(shí),塑性區(qū)的范圍占總體的10.2%,埋深為20m 時(shí),塑性區(qū)范圍占總體的7.6%,埋深為10m 時(shí),塑性區(qū)占總體的4.3%。

3 軟弱圍巖隧道洞口段預(yù)加固技術(shù)的應(yīng)用

3.1 工程概況

峨漢高速公路豹貍崗隧道位于峨眉市金口河區(qū)大渡河右岸,隧道全長約3.65km,為一座雙向四車道特長高速公路隧道;最大開挖輪廓約13m×10m,最大埋深約700m。隧址區(qū)域?qū)俑咧猩綅{谷地貌,隧道主要穿越炭質(zhì)板巖和砂質(zhì)板巖地層,巖體較破碎~極破碎,受復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造影響嚴(yán)重,近場地構(gòu)造主要有三角寺倒轉(zhuǎn)復(fù)背斜(M7)、金口河斷層(F11)、共安斷層(F11)以及金口河擠壓破碎帶,并且地下水豐富。基于以上復(fù)雜地質(zhì)特點(diǎn),在隧道的施工過程中遇到了軟弱圍巖和擠壓破碎帶大變形等系列問題。

3.2 預(yù)加固方案

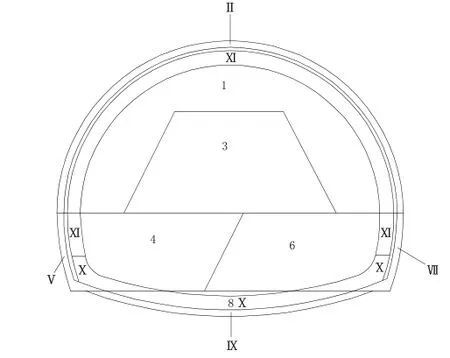

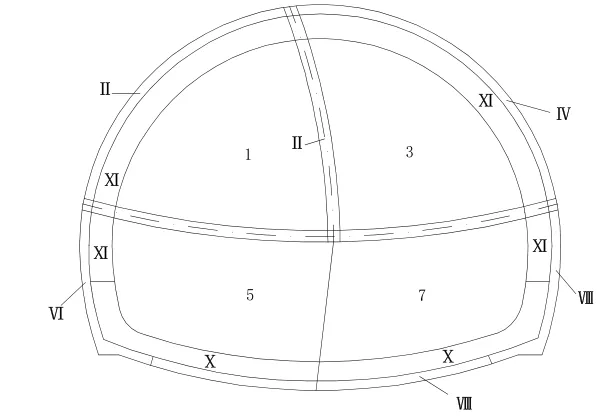

豹貍崗隧道洞身段主要為Ⅳ和V 級圍巖,V 級圍巖段采用上下臺(tái)階留核心土法,但由于施工過程中,局部地段洞身圍巖出現(xiàn)了較大的位移,因此基于施工進(jìn)度和圍巖變形控制要求,采用改進(jìn)的CRD 工法。在隧道具體施工過程中,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際工程地質(zhì)條件選擇合適的開挖方法是保障隧道安全經(jīng)濟(jì)施工的重要前提。

圖2 上下臺(tái)階留核心土法示意圖

圖3 改進(jìn)的CRD 法示意圖

3.3 測量要點(diǎn)

在現(xiàn)場測量過程中,應(yīng)重視隧道情況,如若出現(xiàn)拱頂與周邊掉塊、坍塌、監(jiān)測數(shù)據(jù)變動(dòng)幅度加大、初支護(hù)變形等情況,應(yīng)及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處理。在隧道拱頂、拱腰、拱腳處設(shè)置測量點(diǎn),并隨著時(shí)間變化繪制曲線,總結(jié)變化規(guī)律,一旦出現(xiàn)位移變化速率等問題,在增量不減緩的情況下,應(yīng)立即采取措施加強(qiáng)支護(hù)力度,并尋找問題所在,在后續(xù)施工中加強(qiáng)重視。隨著開挖深度不斷增加,還應(yīng)隨時(shí)觀察圍巖狀態(tài)、裂隙、是否出現(xiàn)地下水等情況,對于地表很可能出現(xiàn)塌陷之處,應(yīng)密切監(jiān)視沉降變化,特別是在地面建筑區(qū)域,更要重視監(jiān)測頻率,對沉降段采取必要措施。在施工現(xiàn)場做好協(xié)調(diào)工作,以免施工與監(jiān)測量之間相互干擾。

3.4 結(jié)果分析

對于相同的測量斷面來說,采用同等量測頻率對拱頂下沉、地表沉降進(jìn)行量測,根據(jù)道路施工規(guī)范,檢測頻率如下。

3.4.1 拱頂下沉結(jié)果

在YK10+282 斷面中,對該斷面的拱頂下沉進(jìn)行監(jiān)測,通過數(shù)據(jù)結(jié)果可知:在上臺(tái)階掌子面達(dá)到監(jiān)測點(diǎn)時(shí),下沉速率顯著提升,隨著掌子面的前移,沉降速率不斷降低,在下臺(tái)階到達(dá)斷面時(shí),拱頂下沉速率再次增加,沉降量也出現(xiàn)微小的變化,在增加后逐漸穩(wěn)定;在管棚預(yù)加固技術(shù)下,沉降穩(wěn)定后開始后續(xù)開挖,沒有出現(xiàn)明顯的突變,這說明該技術(shù)科有效制約拱頂沉降,確保隧道安全施工。

3.4.1 地表沉降結(jié)果

在YK10+280 斷面中,對地表沉降進(jìn)行監(jiān)測,數(shù)據(jù)結(jié)果顯示:在與洞口相距10m 之處進(jìn)行開挖,受施工、爆破等因素影響,監(jiān)測面出現(xiàn)微小的沉降,當(dāng)上臺(tái)階位于該斷面附近時(shí),地表沉降速率增加,隨后逐漸趨于平穩(wěn),當(dāng)下臺(tái)階到達(dá)該斷面時(shí),沉降速率發(fā)生突變,沉降值也隨之增加,然后降低,最終在5.902mm 處趨于平穩(wěn)。由此可見,數(shù)值模擬與現(xiàn)場量測的結(jié)果基本一致,軟弱圍巖隧道合理預(yù)加固技術(shù)高效可行[4]。

4 結(jié)束語

綜上所述,本文通過案例分析的方式,在現(xiàn)有研究成果基礎(chǔ)上構(gòu)建數(shù)值模型,對洞口段不同埋深、圍巖級別下,管棚與小導(dǎo)管預(yù)加固受力和變形規(guī)律進(jìn)行分析,與現(xiàn)場監(jiān)控測量結(jié)果相結(jié)合,使數(shù)值計(jì)算結(jié)果更加精準(zhǔn),為實(shí)體工程的施工與建設(shè)提供有力依據(jù)。