帶鎖髓內釘治療四肢創傷骨折后骨不連的臨床效果探究

段志剛

(晉中市第一人民醫院,山西 晉中)

0 引言

在臨床骨折患者中,四肢創傷骨折的發生率較高,且該類骨折患者多存在骨折后骨不連,及時有效的對癥治療方法對提高患者的臨床治療效果、改善預后有著重要的意義[1]。四肢創傷性骨折后骨不連的患者,往往因病發突然、疼痛劇烈,加上患肢在治療和康復過程中活動受限,給患者帶來巨大的痛苦,期望盡快康復痊愈、恢復正常活動能力[2]。因而,如何采取更加高效的治療方法,在保證療效和安全的同時,減少手術和住院治療時間、加快患者的肢體功能康復,是所有醫生都面臨的一項重要課題[3]。本文對本院54 例四肢創傷骨折后骨不連患者進行了兩種手術治療方式的相關指標對比分析,探討對四肢創傷骨折后骨不連的患者采取帶鎖髓內釘進行治療的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

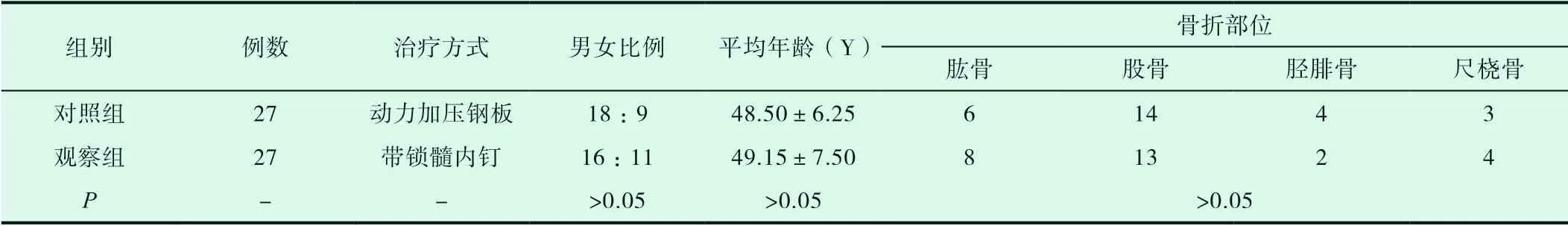

收集整理本院歷年收治的四肢創傷骨折后骨不連患者的臨床資料,并根據本次研究的目的要求,篩選出其中54 例患者作為研究樣本。所選患者在本院接受相關治療的時間為2017 年4 月至2019 年11 月;將其中27 例在本院接受加壓鋼板固定治療措施的患者作為對照組,另外27 例臨床實施帶鎖髓內釘治療方式的患者作為觀察組。患者的年齡、性別、骨折部位等臨床資料,分組后的數據比較,P>0.05,不影響本研究相關指標的組間比較結果。詳見下表1。

表1 兩組患者一般資料數據比較

表1 兩組患者一般資料數據比較

組別 例數 治療方式 男女比例 平均年齡(Y) 骨折部位肱骨 股骨 脛腓骨 尺橈骨對照組 27 動力加壓鋼板 18:9 48.50±6.25 6 14 4 3觀察組 27 帶鎖髓內釘 16:11 49.15±7.50 8 13 2 4 P-->0.05 >0.05 >0.05

1.2 方法

1.2.1 對照組

實施加壓鋼板固定術[4],主要措施步驟包括:患者取仰臥位,并實施麻醉操作;于患肢做手術切口,剝離皮膚、筋膜,充分暴露骨不連部位;在骨不連部位置入長度適合的加壓鋼板、皮質骨螺釘,加壓旋轉;縫合切口并進行引流。

1.2.2 觀察組

接受帶鎖髓內釘治療,患者手術體位及麻醉、切口、剝離同對照組,其他措施步驟包括:在充分暴露骨不連部位后,骨不連端截面修復為橫斷面;剔除硬化骨質、擴髓并置入髂骨骨條進行復位,使用髓內釘鎖定;縫合切口并引流[5]。

1.3 觀察指標

1.3.1 治療效果

該指標包括所選患者手術治療用時、住院治療用時、骨折愈合用時及治療有效率。對所選患者各項治療用時指標,按照患者臨床實際用時情況進行統計記錄,指標數據表示為本組患者各項指標的平均值±標準差(±s);治療有效率指標,則是根據患者治療后的實際效果進行打分評價,并按照顯著、有效、無效三級進行分類統計,計算并對比兩組患者的總有效率。

1.3.2 并發癥發生率

該指標對參與本研究的所有患者在接受相關治療后,出現術后感染、骨折愈合不良及需要進行二次手術治療的患者進行分別統計,計算并對比兩組患者各類并發癥的總發生率。

1.3.3 不良反應發生率

對兩組患者在治療后所出現的臨床不良反應患者例數進行統計記錄,并比較兩組患者不良反應的發生率。

2 結果

2.1 兩組患者臨床治療效果對比

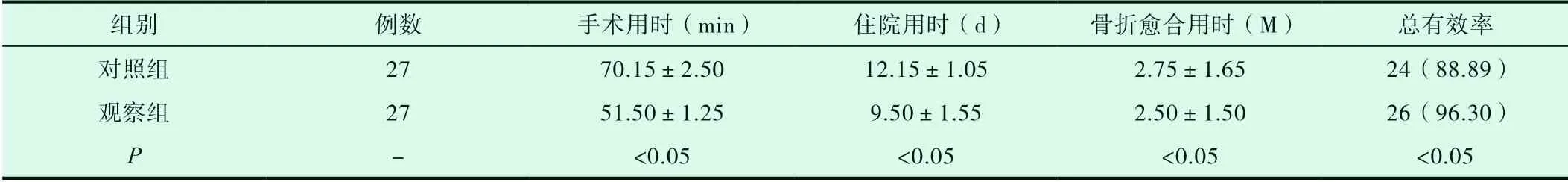

實施帶鎖髓內釘治療的觀察組患者的手術用時、住院治療用時、骨折愈合用時三項指標均明顯少于對照組,臨床治療總有效率大幅度好于對照組。詳見表2。

表2 兩組患者臨床療效比較[,(n,%)]

表2 兩組患者臨床療效比較[,(n,%)]

組別 例數 手術用時(min) 住院用時(d) 骨折愈合用時(M) 總有效率對照組 27 70.15±2.50 12.15±1.05 2.75±1.65 24(88.89)觀察組 27 51.50±1.25 9.50±1.55 2.50±1.50 26(96.30)P-<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

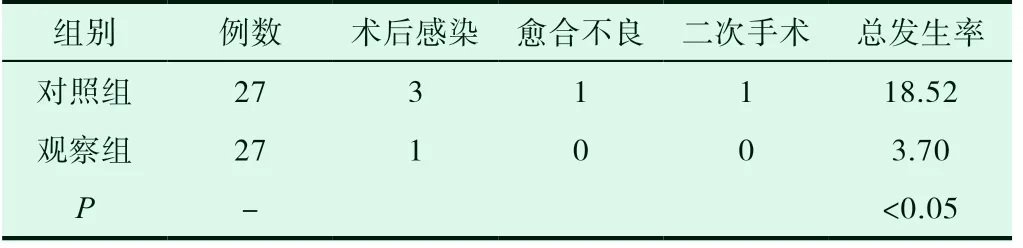

2.2 兩組患者并發癥發生率對比

觀察組患者在實施帶鎖髓內釘治療后,僅1 例患者出現術后感染,經對癥治療后感染治愈,臨床并發癥的發生率為3.70%,明顯低于對照組。詳見下表3。

表3 患者臨床并發癥發生率比較(n,%)

2.3 不良反應發生率

兩組患者在接受相關治療后,均無嚴重不良反應情況發生。

3 討論

加壓鋼板內固定、帶鎖髓內釘是臨床對四肢創傷骨折后骨不連患者的常用治療方式,而帶鎖髓內釘固定在固定過程中對患者的髓進行擴髓并置入髂骨骨條進行復位,再使用髓內釘鎖定,該方式對患者骨膜、骨血管影響較小,更加有利于患者的術后骨折愈合[6,7]。與加壓鋼板固定方式相比,帶鎖髓內釘固定治療有效縮短了治療和康復時間,也避免了骨折愈合延遲和再次骨折二次手術等情況的發生,有著比其他治療方式更好的治療效果[8]。本次研究的相關指標數據統計,對這一結論也予以了充分的證明。

綜上所述,采取帶鎖髓內釘對創傷性骨折后骨不連患者予以治療,對患者的損傷小、手術和康復耗時更短,同時臨床并發癥的發生率更低,與加壓鋼板手術治療相比,其療效更加顯著,有利于患者的骨折愈合和術后康復。