炮制涉華假新聞西方“黑色宣傳”的背后

本報記者 范凌志

新冠肺炎疫情在幾個月內席卷全球,造成不可估量的損失。如果說有什么比病毒傳播得還快,那就是謠言。疫情早期階段,因對病毒很不了解,各種不實信息涌現。這種謠言隨疫情的發展大大減少,但另一種謠言卻在興起——一些西方媒體刻意編造針對中國的假新聞。面對科學和事實,這些信口雌黃的說法不堪一擊,但他們為了各自的特殊目的卻樂此不疲。北京外國語大學學者何輝接受《環球時報》采訪時說,部分西方媒體對華謠言攻勢讓他想起戰爭時期的“黑色宣傳”,他同時表示“不應將所有西方媒體一竿子打死”。社科院美國所專家呂祥則表示,這些謠言政治意味極強,源于西方骨子里認定的其政治制度“優于中國制度”的傲慢。

“造謠—被‘打臉—再造謠”的循環

5月2日,澳大利亞《每日電訊報》在頭版發表“獨家報道”,該報記者莎莉·馬克森拋出一份長達15頁、據稱是從“五眼聯盟”獲得的秘密檔案,表示“新冠病毒可能源于武漢病毒研究所”。這篇報道被國際媒體廣泛引用,莎莉·馬克森本人甚至受邀到美國福克斯新聞“揭秘”。

很快,這份“秘密檔案”被英、澳情報機構否認。澳情報界高級官員說,所謂“秘密檔案”的大部分內容“基于新聞報道,沒有任何情報信息”。“一份所謂新冠秘密文件所引發的困惑。”“德國之聲”16日用了這樣一個標題。

這并不是西方媒體第一次編造有關病毒來源的假新聞。4月14日,美國《華盛頓郵報》刊登專欄作家約什·羅金的文章,作者聲稱獲得美國駐華大使館2018年1月的電報,并將其中一段美國外交人員宣稱武漢病毒所存在“安全隱患”的內容拿出來炒作。雖然文章最后稱“不知道新冠病毒是否源于武漢實驗室”,但全文充滿暗示。第二天,右翼媒體福克斯新聞接力發表一篇相似的文章,聲稱“越來越多的人相信新冠疫情暴發很可能源自武漢實驗室”。文章同樣沒有提供任何證據。

這樣的肆意抹黑行為,連一些美國媒體都看不過去。先是獨立新聞網站“灰色地帶”對約什·羅金的保守派身份進行起底,還原相關陰謀論在美國媒體上出現和傳播的過程,后有“BuzzFeed”網站發表長篇報道稱,盡管沒有證據,卻不妨礙特朗普的支持者傳播謠言。“BuzzFeed”還提到,相關報道也跟某海外反華組織4月上旬炒作病毒源自武漢實驗室的陰謀論有關,相關人等制作了一部長54分鐘的“紀錄片”,在社交媒體上擴散,但很快被臉書打上“失實”的標簽。

前不久在接受《環球時報》記者采訪時,“灰色地帶”網站創始人布魯門塔爾總結了美國媒體編造假新聞時的套路,即由官方“放料”(這些“料”一開始就被扭曲),然后媒體加工,最后政客呼應。前述幾則假新聞就是這樣的模式,背后的政治驅動力顯露無遺。

正因為如此,在本次疫情中,“造謠—被辟謠—再造謠”的無聊套路不斷循環,且不限于“病毒來源”話題,比如“中國操縱世衛組織”等謠言充斥部分西方所謂“專業”媒體的版面。

5月8日,德國《明鏡》周刊引述德國聯邦情報機構(BND)的信息發文稱,中國領導人在1月21日同世衛組織(WHO)總干事譚德塞通電話,要求其隱瞞新冠病毒人傳人的信息,并推遲宣布新冠肺炎疫情為大流行。打臉的是,世衛組織9日即發表聲明,表示兩位領導人并未在那天通話,且從未通電話,“特別要注意的是,中國在1月20日就證實新型冠狀病毒會人傳人”。中國外交部發言人也指出,該報道是毫無根據的捏造。

在《明鏡》周刊刊發假新聞前,中國外交部發言人剛做了一次辟謠,就英國兩家媒體報道的所謂病毒來自武漢實驗室的視頻稱,有關視頻來自科普紀錄片《曠野青春》的第四集,視頻涉及的人員也不是病毒研究所的。▲

這4個月,他們的“情緒”在變化

《環球時報》記者梳理疫情暴發以來的涉華新聞發現,早在2月份,就有美國政客在福克斯新聞上毫無依據地宣稱新冠病毒來自武漢的實驗室,不過,一些媒體針對中國編造假新聞,并刻意“以訛傳訛”,主要發生在3月底特別是4月份以來。

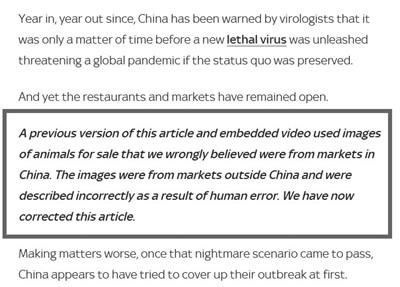

4月1日,英國天空新聞網刊登文章,無端指責中國重新開放野生動物市場。但細心的網友發現,文章使用的野生動物市場照片并非來自中國,而是印度尼西亞的。這種移花接木的手法在社交媒體上受到批評,在其4月9日更新的文章中,作者承認出錯,并把照片刪除。

實際上,疫情發生后,中國嚴厲打擊野生動物違法交易,整頓關停交易市場。但3月底,有英國小報稱中國多個城市重開野味市場,并配以貓狗關在籠中的照片——實為幾年前拍攝于越南。但一些英國主流媒體卻被帶動,紛紛指責中國。4月中旬,澳大利亞媒體也掀起一股炒作中國重開野味市場的風潮。

3月底,法國24新聞臺在一檔節目中詆毀阿爾及利亞政府抗擊新冠肺炎疫情的努力,其邀請的專家對中國援助做出虛假、仇恨及誹謗性質的評述,以致阿外長召見法國駐阿大使抗議;4月中旬,一些外媒渲染稱,非洲人在中國無家可歸,在中國遭虐待,被趕出公寓。

4月24日,法國一家知名媒體發表所謂調查報道,在病毒起源問題上老調重彈地將矛頭指向“武漢實驗室”,對中國“瞞報”的指控理由則是“和歐洲比,中國官方數字低得離譜”。但東亞的中日韓等國疫情相關數字都很低,連德國的死亡率之低也不是法國能比的。

類似現象在社交媒體上也有:4月5日,臉書上流傳一則嘲諷中國援法防疫品質量低劣的視頻,實際上視頻中的防護服并非來自中國。4月下旬,有人假冒日本諾獎得主本庶佑,稱他曾在武漢工作,斷言新冠病毒由中國制造……

西方媒體針對中國的不實報道一直

存在,但其對華關注點則與疫情在全球傳播的階段性相關。“這次疫情暴發后,西方媒體采用跟2003年SARS暴發時基本相同的炒作手段,一些媒體把SARS歸結為‘政治病毒,當時某家美國媒體甚至聲稱SARS病毒是‘抽向中國政治制度的上帝之鞭。”社科院美國問題專家呂祥對《環球時報》記者說,從武漢封城開始是第二階段,一些媒體將這種措施形容成“殘暴、傷害人權的方式”。

呂祥表示,第二階段持續到2月,前兩個階段,西方媒體的論調基本是事不關己,隔岸觀火。但大約在3月底,歐美疫情已不可收拾,“3月30日,我在法國的朋友突然告訴我說,今天不知道為什么,法國從電視到報紙通篇都在說‘中國隱瞞死亡人數。我去查了一下,法國那天死亡人數馬上就超過中國了”。

“至于病毒來源,先是說人造的,后來說是武漢病毒所泄漏的,然后又說是海鮮市場出來的。總之,他們就有一個觀點:無論如何必須是中國起源的。”呂祥說,病毒起源并非某個國家的罪過,但在無充分證據的情況下就斷定“一定起源于中國”,政治意圖太明顯了。

談起西方媒體對中國的攻擊,北京外國語大學國際新聞與傳播學院教授、歷史語言與戰略傳播研究所所長何輝,引用了一個傳播學名詞“黑色宣傳”。“新冠疫情以及疫情下的輿論戰像一場看不見硝煙的戰爭,如果有些國家把中國看成對手,那么一些西方媒體出現造謠、污蔑等行為是預料之中的事。盡管西方媒體標榜獨立和公正,以及有所謂媒體的專業主義,但美國政府把中國列為對手的政策導向實際上對美國媒體會產生很強大的影響,使很多美國媒體無法做到客觀公正。”▲

“黑色宣傳”的結果:坑了自己

有人也許疑惑,在美國政府針對中國的輿論戰中,除了美國媒體,為何有不少其他西方國家媒體或智庫組織積極配合美國?有分析稱,很大程度上,這些力量本就是美國或西方常用常新的意識形態對抗工具。

“就像有一只看不見的手在起作用。”呂祥對《環球時報》記者說,在控制國內媒體的對外報道方面,美國政府是有一套方法的,甚至對其盟友的媒體都有強大影響力。“美國總統國家安全事務副助理有一個專門的職責就是協調政府所有部門的涉外報道,具體手段我們無法得知,但應該注意到,美國媒體有在對內報道方面相對的獨立,但對外報道方面他們很快能形成一致。”

“其實不管是美國,還是其他國家,老百姓對國家大事的認知水平都是有限的。但媒體本身應該負有責任,因為媒體從業者大多是能夠掌握更多信息的精英,如果帶頭進行扭曲報道的話,老百姓只會變得更加具有偏見。”呂祥說。

清華大學新聞與傳播學院副院長史安斌在最近發表的論文中提到相近的觀點:此次疫情暴發后,美國主流媒體依然采用高度意識形態化的框架來報道武漢等地的疫情,卻未能對本國面臨的風險和隱患進行跟蹤預警。等到4月上旬《紐約時報》《華盛頓郵報》等媒體推出“失去的一個月”等長篇調查報道時,美國已經成為新冠肺炎疫情的“震中”。

一些西方媒體對中國經驗視而不見最令呂祥感到驚訝:“這一次他們自己坑了自己,因為從一開始他們就根深蒂固地認為這個病毒就是中國的,不會影響歐洲,不會影響美國,而想應對時已經太晚。無論是CNN還是《紐約時報》,從來沒有反省自己誤導了多少美國人,從根本上說,他們就是骨子里傲慢地認為他們的文明高于中國文明,他們的政治制度優于中國制度。”

“當然,不能把所有西方媒體一竿子打死,我們也看到很多媒體跟特朗普政府的觀點不一致。”何輝認為,一些媒體散布謠言一方面可能是受美國政府的影響,另一方面,謠言的產生是因為缺乏能被公眾信服的權威信息。西方媒體標榜言論自由、多元化,甚至他們政府內部的說法都不一樣,很容易造成非

常狀態之下權威信息和真相的缺失。且不說民眾,即使媒體很多時候對真相是什么都搞不清楚。所以有些媒體在缺乏信源的狀態下制造、傳播了謠言。 該如何看待這些過去被當作標桿的西方媒體?何輝認為,西方媒體從來沒有被“封神”,之前強勢是因為掌握了話語權,而話語權基于國家實力,“比如美國擁有最強大的實力,在一些重大事件面前,其媒體的一些報道確實產生了重大影響,所以在全世界范圍內很多人信服它們,在我們自身缺乏話語權的情況之下,或者說我們自身對一些核心事件缺乏一線報道的情況下,我們只能把它視為最重要的新聞來源”。

“如果倒回20年,中國人看西方媒體報道其實不是那么多,而現在互聯網已經深入每個人的生活,懂英文的人也越來越多,看來看去就能感覺到某些西方媒體的報道偏差太大。”呂祥表示,一些西方媒體的污蔑論調有很險惡的目的,就是要中國為病毒蔓延承擔責任,“好在現在這種聲音也在慢慢弱下去,畢竟世界各國科學家的良知還在,至少我們在科學界沒有看到有人指責中國,說這種話的人都是政界的”。▲

環球時報2020-05-18