山野中的一朵小花

——析黃虎威先生的作品《蓉城春郊》

文/ 馮 曉

我國著名作曲家黃虎威先生,一生致力于本土民歌器樂化的創作,將西方傳統作曲技法與民歌簡樸、自然的音樂內涵,以及蜀地方言音調特征相融合,創作出一部部小巧精致、手法簡潔但旋律氣息悠長的鋼琴小品。

民歌簡樸、自然的音樂內涵與西方精密音樂形態

中國民歌的簡樸性、自然性,如單從音樂本體角度來看,可體現在以下幾個方面:一是無論音樂學者們如何“剖析”或是如何借用西方音樂分析思維研究,都無法將民歌的音樂形態“復雜化”;二是民歌風格隨地域不同而改變,這種變化會盡可能采取最為簡易、便捷的音樂手法。而民歌的自然性則體現在音樂旋律的自然、流暢、渾然天成,以及自然而又形象地準確展示不同地區的環境和生活勞作狀態。①雖然從音樂本體上來看,民歌的音樂外在形態實在是十分“簡單”,但我們卻又不得不感嘆、折服于民歌中自有的萬千智慧、萬種風情。對于民歌的詮釋,如單從外在音樂形態來理解,是無法體會其內在的音樂文化魅力的,這已是共識。

中國民歌植根于山野鄉間,人們在生產生活中接觸最為直接、也最為緊密的是自然環境。生活的必需品都源于自然環境,源于天地,在此生產生活方式影響下,逐漸形成中國最為樸素的文化觀——和諧觀,即崇尚人與自然及萬事萬物的和諧統一。也從中凝結出中國人特有的思維方式:其一,是天人合一的整體思維;其二,是相生相克,平衡和諧。②從總體上來說,這些思維文化的特質都脫離不了“自然”。這里的“自然”,不只讓人與自然的關系保持和諧,也讓人與人之間的關系保持和諧,更影響到此環境中的音樂活動,使之注重自然而不刻意,質樸而不加修飾,讓人與自然、人與人、人與音樂達到一種最為純粹的和諧狀態。這是形成中國民歌的文化土壤,它凝結成中國民歌簡樸、自然的音樂文化內涵。

西方古典調性體系的發展,自教會調式的“單一調性”到19世紀40年代“完整音體系”,調性系統經歷了一部作品只有一種調性,到可以多次自如轉調,最后回歸主調的精密體系發展。③西方古典和聲體系的發展則在巴洛克時期的法國作曲家、理論家讓-菲利普·拉莫的《音樂理論新體系》《和聲基本原則的論證》等一系列論著中,確定了古典和聲的基本原則,為近代功能和聲奠定了理論基礎。西方的音樂體裁,如復調音樂,自公元9世紀至巴洛克后期經歷了近千年的不斷完善。可以說,西方音樂的形態發展,是經歷了一個漫長且不斷完善的過程,最終形成了一個精密的專業音樂體系。

在如何把中國的民歌素材與西方精密的組織形態相互融合上,黃虎威先生的作品堪稱典范之作。筆者借黃虎威先生《巴蜀之畫》中一首十分優美的《蓉城春郊》來做此分析。

(一)曲式結構

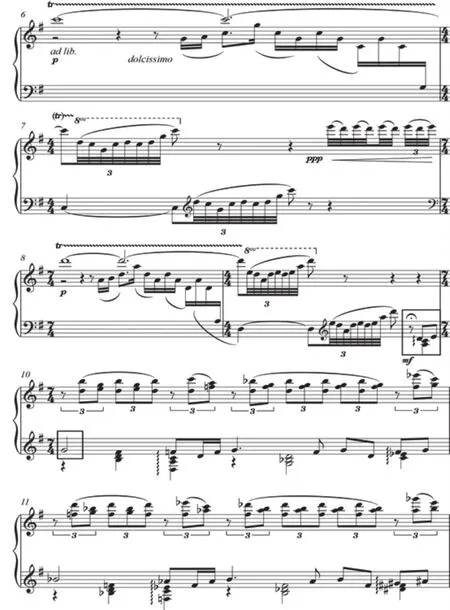

這首鋼琴作品的素材,源于四川宜賓民歌《大河漲水》,作品的A樂段由兩個樂句組成,前一個樂句三小節,后一個樂句六小節。前一個樂句中弱起部分d2—e2—g2是作品的核心動機,在其后的樂段中多次出現。

例1

A樂段第一個樂句以d2—e2—g2上行的旋律開始,如一聲發自肺腑的眷戀和贊美,開啟蓉城滿眼春色的音樂畫卷,這里的核心動機作為曲式結構的一部分,同時又兼具引子的功能,上方聲部停在長音g2上,下方旋律織體如小河淌水一般的流出,隨后上下旋律時而匯合流動,時而交錯流動(見例1)。第二個樂句以f2—g2—bb2為起始,音樂材料源于核心動機,音樂的流動承接第一樂句的寫作手法(見例2)。

例2

A樂段的結束部分與作品的弱起部分,有著異曲同工之妙:在上方聲部悠長的顫音之下,下方波浪般的旋律線條,形如小河流水一般地自然滑入B樂段。

例3

承接A樂段的樂思發展,B樂段從第9小節最后一拍開始,樂曲開頭的動機再次出現,上方聲部的和聲織體與第一部分的琶音織體形成一定的對比(見例3),但音樂材料與A樂段有聯系。

從第14小節最后一拍起旋律音為b2—c3—e3開始,音樂寫作手法與A樂段類似,材料也與A樂段緊密相連,只是調性不同(見例4)。

例4

作品進入第17小節,最后一拍d2—e2—g2出現,調性回歸,A樂段再現。從第20小節至結束這部分作為再現的組成部分,同時又兼有尾聲的作用,結尾ppp的長音將這份家鄉情懷的思念和珍愛之情,綿延至無盡的遠方(見例5)。

例5

從作品的結構上看,曲式為單三部的小型結構,中部是展開部,最后再現主題,完全符合標準的曲式結構范式。不過細細分析,會發現以下幾個特點:首先,作為核心動機的d2—e2—g2作為主題材料,同時兼具引子的功能;其次,第6至9小節作為A樂段結尾,同時兼具連接的功能(見例3);再次,第14小節最后一拍開始的旋律音b2—c3—e3,是作品核心動機的d2—e2—g2的六度模進,從結構上看可以劃入再現A樂段,但因調性未回歸主調,所以又可劃為“假再現”作為過渡。這里不得不感嘆在如此小巧的單三部曲式中“假再現”的安排,使得作品無論是在結構的銜接還是旋律情感的過渡上,再一次如流水一般進入到再現的A樂段;最后,整首作品的結束部分,第20至23小節兼有了延綿主題樂思的尾聲功能。

通過對作品結構的分析,筆者發現一個有趣的結構組合現象,作品在旋律結構上采用了“魚咬尾”的中國傳統音樂形式手法,即每個樂段最后一個結束音,都是下一個樂段旋律音的開始(包括假再現部分)。但作品在曲式上又遵循了西方音樂單三部的結構規則,以古典樂派“動機”材料寫作技法,通過簡簡單單的三個音,或是它們的模進,應用簡練的音樂素材表達音樂主題的同時,讓整首作品在結構上渾然天成,將中國民歌“自然簡樸”的音樂手法以及人文內涵,很好地融合在了這精密的曲式結構之中。

(二)調 性

作品的A樂段主調為G宮調式,在第一次轉調時以G音作為中介音自然導向G徵調式,隨后通過把核心動機音樂材料模進至f2—g2—降b2(注意,這里也是第二個樂句開始處),并落在長音降B上,十分自然地進入降B宮調式,第4小節后半拍以低八度的長音降B音為中介音自然導向降B徵調式(見例1、2),隨后應用級進旋律發展第5小節后半拍,自然滑向C宮,結束于D商調式。緊隨其后d1—e1—g1出現在低聲部,進入B樂段。

在具有展開性質的B樂段,調性是通過上方聲部的級進,或是下方聲部的級進來完成或遠或近的關系轉調。第10小節處應用上方聲部c3—a2—降b2的旋律音級進,調性自然地過渡到降B宮調式,從第11小節開始通過下方聲部和弦的旋律音,還原f1到降e1,調性輕松自如、不留痕跡地進入F羽調,在同一小節內的最后一拍,通過級進的方式,再次升f1,調性由F羽輕輕地自然跳入C徵調式(見例3)。又一次的通過和弦模進,第14小節最后一拍到第15小節第一拍自然跳入E宮調式(這里是B樂段的結尾處部分,音樂材料源于A樂段)。隨后通過第15小節最后一個三度疊置和弦,以其五音B音為根音,構建三度疊置和弦,自然還原D音,調性柔和自然地滑入E徵調式(見例4、例5)。再現的A樂段回歸主調,一次短暫的g徵調式停留,再次回歸。從第20小節開始,主音G持續在下方(見例5),結尾以一次主和弦的第二轉位,至綿延的主和弦輕柔落下。

從作品的調性布局來看:A樂段調性布局為G宮—G徵—降B宮—降B徵—C宮—D商;B樂段開始部分因中間聲部引入核心動機音樂素材調性有短暫的G宮—G徵的停留,再是降B宮—F羽—C徵—E宮—E徵;再現A樂段調性為G宮—G徵—G宮。這么詳細而又煩瑣的分析,其實不是筆者重點所在。通過和聲分析得出調性布局,筆者更關注的是:首先,作品把五聲音階變為線性和聲,以及具有五聲性質的柱式和聲時,將西方古典和聲的規范性與中國民歌的線條性巧妙融合的音樂思維;其次,作品在遵循單三部調性原則的規則中,巧妙地運用了十分簡練的音樂手法——中介音、中介和弦、級進音——進行了極為自然、不留痕跡的多次調性變化。

這里筆者發現,作品的調式轉換手法如果用中國文學修辭法來比喻,是使用了“頂針”的手法。簡而言之,作品運用了簡潔而又綜合的中西音樂寫作技法,忠實于民歌自然簡樸的音樂內涵表達。

蜀地方言之“韻”

我國著名傳統音樂學者錢茸老師曾說:中國傳統音樂的重要特性——“地域性”“聲樂性”都與方言離不開,可以說,方言是音樂的地域性構成中極其重要的成分。④中國民歌唱詞因含有典型的方言特征,因此,民歌的旋律走向與方言唱詞語調和方言表達方式,有著緊密關聯。四川方言多在結尾處加“哈”“啊”“啰”“噻”“哎”“噢”等語氣助詞,如“等哈哈啊”“要得噻”“出來啰”“仙人白白哎”“你快點噻”,等等。因加入這些助詞,往往多形成四川話先揚后抑的聲調旋律走向,并帶有長長的拖音,軟化說話的語氣,形成剛中帶柔的蜀地方言“韻”味。

在這首《蓉城春郊》中,A樂段和再現部分的旋律走向,大多呈先高后低,每個樂節的高點或低點都有一個兩拍子的長音保留(見例1、2、3、5)。

在此,不得不贊嘆作品在構思上的巧妙、結構上的精致、安排上的細膩、手法上的簡潔!

器樂化的“山野小花”

黃虎威先生的鋼琴作品堪稱是民歌器樂化的典范,在精密的織體、規范的和聲以及結構中,輕盈、灑脫地流動著蜀地方言之韻,盡顯蜀地山水風情,更賦予蜀地民歌簡樸而又悠長、自然而又綿遠的精密器樂化表達。黃先生曾說:“每個作曲家都有自己的表達方式,我的作品就是‘山野中的一朵小花’。”⑤筆者以為有著兩種不可缺少的精神,決定了他作品純樸自然的音樂品格。

首先,是唯樂精神。在以西方典型樂器——鋼琴作為表達音樂的載體時,既不是簡單地偏向西方的作曲思維、技法,也不是將民歌素材簡單“粘貼”。始終保持著對民歌核心音樂文化內涵——簡樸自然——的詮釋,始終以音樂優美的可聽性,簡樸自然的音樂技法,來表達內心世界的藝術形象,即唯樂而不唯巧,唯樂而不唯華的精神理念。

其次,是唯我精神。唯我的本質是精神自由,只有自由意志才是創造者創造藝術的王道。⑥自20世紀以來,西方先鋒作曲技法與思維不僅影響西樂,也極大震撼著亞洲和中國的作曲家們。可無論世事如何詭譎多變,也無論先鋒派如何與傳統激烈地碰撞,黃虎威先生卻始終保持著自我獨立的精神品質。他的心如作品,作品如心,始終淡然、樸實!

結 語

黃虎威先生用自己一朵朵中西文化交流的“山野小花”說明,無論西方傳統作曲技法還是先鋒作曲技法,音樂只有浸滿創作者的情與理才能成為動人之樂,否則它們就只能是暴掛在五線譜上的“餓殍”;只有創作者堅持道為本、術(技法)為末的理念,不盲目追風,才會有理想的中西文化交流結晶的音樂作品。⑦愿在中國當代音樂創作下的地方作曲家們,能精心采擷本土民歌音樂素材,悉心呵護中國民歌音樂和方言之“韻”味,將其融會貫通于西方音樂形態之中,培育出“千姿百態”的本土“山野小花”或瑰麗牡丹,來充實、豐富中華樂派曲庫,并賦予華夏大地民歌又一個勃勃生機的藝術時代。

注 釋:

①馮曉,《簡樸·自然·隨意——中國農村民間音樂特點及其社會成因探析》,《音樂探索》,2018年第2期,第62頁。

②廖可斌,《古典審美理想的解體與中唐文學發展動向》,載于廖可斌《理學與文學論集》,東方出版社,2015年版,第68至83頁。

③〔美〕布里安·K.艾特,《從古典主義到現代主義——西方音樂文化與秩序的形而上學》,李曉冬譯,中央音樂學院出版社,2012年,第31至32頁。

④錢茸,《語言音樂學基礎》,中央音樂學院出版社,2018年出版,第6頁。

⑤鮑蕙蕎,《我的作品只是一朵山野里的小花——著名作曲家黃虎威教授訪談錄》,《鋼琴藝術》,2003年第2期。

⑥寶玉,《不過如此,如此不凡——賈達群交響舞樂〈蝶戀傳奇〉聽后》,《人民音樂》,2019年第2期。

⑦同注釋⑥。