我國研究型大學知識創新生產效率評價

沈佳坤, 張 軍, 馮寶軍

(1. 北京物資學院 商學院, 北京 101149; 2. 大連理工大學 經濟管理學院, 遼寧 大連 116024)

研究型大學作為國家知識創新的重要力量與高素質科研人才培養的重要基地,產出高質量、高水平的知識創新成果,對提升我國學術的國際話語權、增強國家的可持續發展能力具有重要作用。隨著“211工程”、“985工程”和“雙一流”建設的相繼實施,國家對研究型大學的資金投入持續快速增長。2017年教育部直屬高校公布的預決算信息顯示,有26所高校的收支決算總額在50億元以上,最高的超過240億元。與此同時,隨著創新驅動發展戰略的逐步實施,國家對眾多領域頂尖人才與重大科研成果的需求大幅增加,客觀上要求研究型大學必須提高知識創新成果產出效率,進而為國家科技創新能力與核心競爭力的提升作出貢獻。從知識流理論來看,研究型大學知識生產的本質是高深知識的知識流過程[1]。研究型大學通過高深知識的獲取、創造、傳播和應用,獲得的知識創新成果產出[2],是其通過高深知識的轉移和轉化獲得知識創新成果轉化產出的基礎[3]。因此,本研究基于知識流過程健全并完善知識創新生產效率評價方法,對我國研究型大學進一步提升知識創新成果產出效率具有一定借鑒意義。

一、 理論基礎與文獻綜述

(一) 知識流理論

知識流理論是知識管理過程觀的分支理論,描述了組織獲取、創造、傳播、應用和儲備知識的過程[4]。研究型大學作為知識型組織,所擁有的高深知識資源是其運行的核心材料[5]13。根據知識流理論,研究型大學在知識創新生產過程中產出的各項成果,都是基于知識流過程實現的。從資源基礎觀來看[6],研究型大學是不同有形資源和無形資源的集合體,這些資源就是產出知識創新成果的投入來源。其中,有形資源主要是指研究型大學所擁有的、具有實物形態的、能夠創造新增價值的財力資源和物力資源;無形資源是基于有形資源產出的、在知識創造與傳播過程中逐漸積累起來的、可被重復使用的高深知識資源[7-8]。從知識生產創新的生成論來看[9],研究型大學的高深知識資源是知識創新生產過程的中間產出,其對最終知識創新成果(人才培養和科學研究)的產出具有重要作用。一方面,研究型大學的高深知識資源就是在知識流過程的不斷深化中產出并積累的以知識為基礎的資源,進而再投入到該過程中,實現知識價值的增值;另一方面,研究型大學承擔的知識創新工作都是以知識流過程為基礎進行的,其中人才培養是基于知識的獲取和傳播,科學研究是基于知識的創造與應用。

(二) 高校知識生產效率評價

1. 高校知識生產的總體效率評價。現有有關“投入-產出”視角的效率評價研究大多基于隨機前沿分析(Stochastic Frontier Analysis,SFA)或傳統數據包絡分析(Data Envelopment Analysis,DEA)方法測算高校知識生產的總體效率。基于SFA和DEA方法的研究將高校知識生產看作整體過程,忽視了知識成果的階段性產出規律。基于SFA方法的效率評價研究往往以科研經費、人員和物資為投入,以人才培養、科學研究和社會服務等單項成果為產出,來評價高校知識生產的總體效率情況[10-11]。基于DEA方法的效率評價研究,從“多投入、多產出”的視角評價高校知識生產效率,考查高校各類知識成果產出的總體效率情況[12-13]。但由于總體層面的效率評價研究未將各類知識成果之間的邏輯關系納入評價模型中,這就導致評價結果無法反映高校知識生產過程中的效率變化情況。

2. 高校知識生產及轉化的兩階段效率評價。有學者基于鏈式網絡DEA等方法,根據高校知識成果的產出和轉化規律,分別測算其生產效率和轉化效率[14]。基于鏈式網絡DEA方法的兩階段效率評價研究分別關注知識創新成果生產及轉化效率,缺乏對其中起基礎性作用的知識創新成果生產過程效率情況的進一步探查。該類研究將科研成果等知識創新成果作為中間產出,考慮其再投入到最后的知識創新成果轉化階段獲得知識產權收益,據此分別評價知識創新成果產出和成果轉化的相對效率[15-16]。但現有知識生產兩階段效率評價研究仍將成果轉化前期基礎的知識創新成果產出過程視為“黑箱”,忽視了該過程各階段知識生產的“投入-產出”最大化問題,導致評價結果無法體現高校知識創新生產過程,以及各階段成果的產出效率和變化規律。

因此,本研究將基于研究型大學高深知識的知識流過程,對知識創新生產過程的效率進行評價,并分析各學科類型研究型大學的效率結果及變化趨勢,為提升研究型大學知識創新成果產出能力提供決策支持。

二、 模型構建與指標體系

(一) 效率評價的兩階段理論模型

1. 研究型大學知識創新生產過程的階段劃分。研究型大學的產出——人才培養和科學研究等知識創新成果的基礎是高深知識的知識流過程[1]。根據是否可以通過規范化的信息符號來表示,高深知識可分為以學科和項目為載體的顯性高深知識和以教師和學生為載體的隱性高深知識[17-18]。基于高深知識的產出、傳播與使用規律,本研究將研究型大學知識創新生產過程劃分為知識創造階段和知識應用階段。

第一,知識創造階段是知識創新生產過程中產出高深知識資源的子過程。首先,財力資源和物力資源等有形資源分配到研究型大學各職能部門,保障各項教研活動的正常開展。其次,教師、科研人員和學生等知識生產者同時作為知識流的推動者,從學科和課題等知識庫中獲取已有的高深知識,并通過文獻研讀、科學實驗、實地調研、思考體會、理論推演等活動創造新的高深知識。最后,知識生產者利用新的高深知識提升研究生科研素養、教師教研能力、學科建設水平和科研項目數量等,產出和積累高深知識資源。

第二,知識應用階段是知識創新生產過程中最終產出知識創新成果的子過程。研究型大學初始投入的有形資源同時分配到該階段,教師、科研人員和學生等知識流推動者以學科專業和課題項目為單位,對創造的高深知識進行傳播和使用,并通過傳授指導、課堂教學、凝練積淀、記錄與發表、學術交流等活動利用有形資源和高深知識等無形資源,最終產出人才培養和科學研究等知識創新成果。

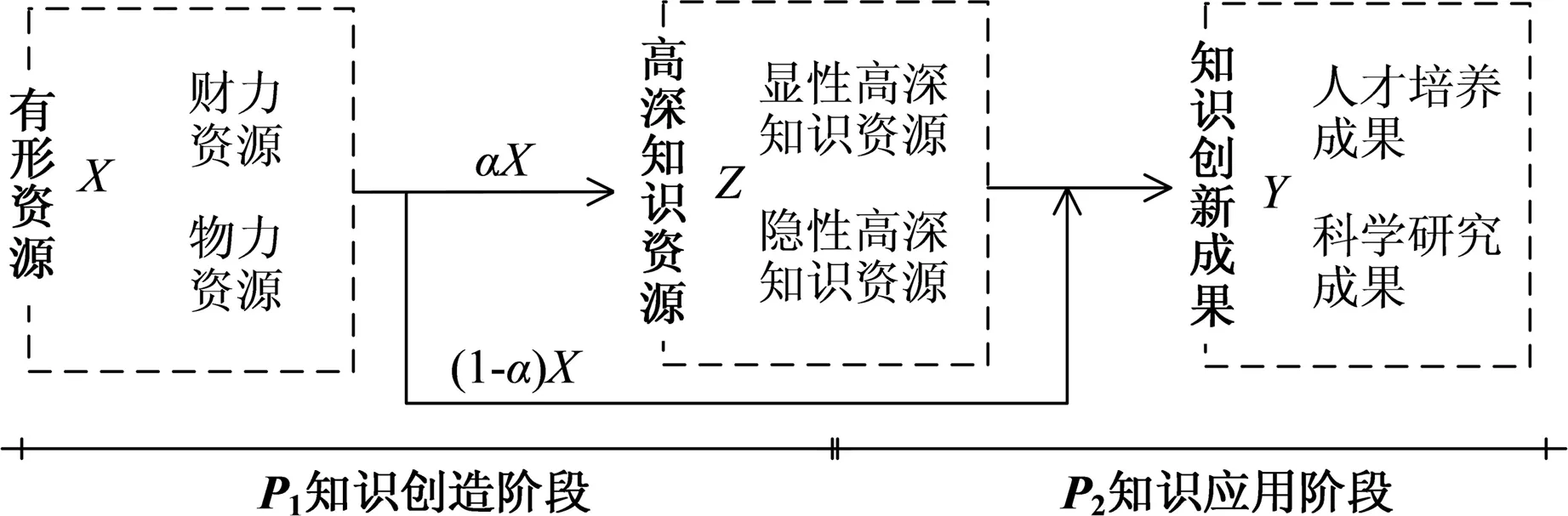

2. 研究型大學知識創新生產效率評價的兩階段理論模型。由上述分析可知,研究型大學的知識創新生產包含兩個階段的知識流過程。其中,高深知識資源作為中間產出,是最終產出人才培養和科學研究等知識創新成果的必要投入。根據知識創新兩個生產階段的“投入-產出”關系,本研究建立研究型大學知識創新生產效率評價的兩階段理論模型,如圖1所示。

圖1 研究型大學知識創新生產效率評價理論模型

由圖1可知,在兩階段理論模型中,P1為知識創造階段,該階段的投入為一部分有形資源αX(其中α為分配比例,0≤α≤1),產出為高深知識資源Z,以高深知識資源的最大化為生產目標。P2為知識應用階段,該階段的投入為其余部分的有形資源(1-α)X和由第一階段產出與積累的高深知識資源Z,產出為各項知識創新成果Y,以知識創新成果的最大化為生產目標。需要注意的是,初始投入的各項有形資源為兩個生產階段所共享,本研究用投入當量的比例α表示。

上述兩階段理論模型遵循了知識創新成果的階段性產出規律,即高深知識資源是知識創新的中間產出,進而作為知識要素投入到最終產出知識創新成果中,為評價知識創新生產過程中的效率情況奠定了理論基礎。

(二) 效率評價的兩階段測算模型

由上述分析可知,研究型大學知識創新生產效率評價的理論模型整體呈鏈式結構且分為兩個階段。其中,初始投入的有形資源被兩個階段共享使用,而高深知識資源作為知識創造階段的產出又投入到知識應用階段的生產過程中。此外,兩個階段的知識產出相對于投入均具有時滯性,本研究假設兩個階段產出的時滯均為1期。考慮到上述特點,本研究通過兩階段鏈式共享關聯網絡DEA方法[19],構建研究型大學知識創新生產效率測算模型,以評價知識創新生產總體和兩個階段的相對效率。

(1)

本研究根據已有研究[22]提出的轉換方法,令:

本研究將上述非線性規劃(1)轉化為線性規劃,如式(2)所示:

(2)

(3)

(4)

總的來看,基于兩階段鏈式共享投入關聯網絡DEA的研究型大學知識創新生產效率測算模型體現了知識創新生產過程的階段性特征,使得效率評價結果能夠反映知識創新成果產出過程中各階段的生產效率,為更加精細化的知識創新成果產出管理提供了參考依據。

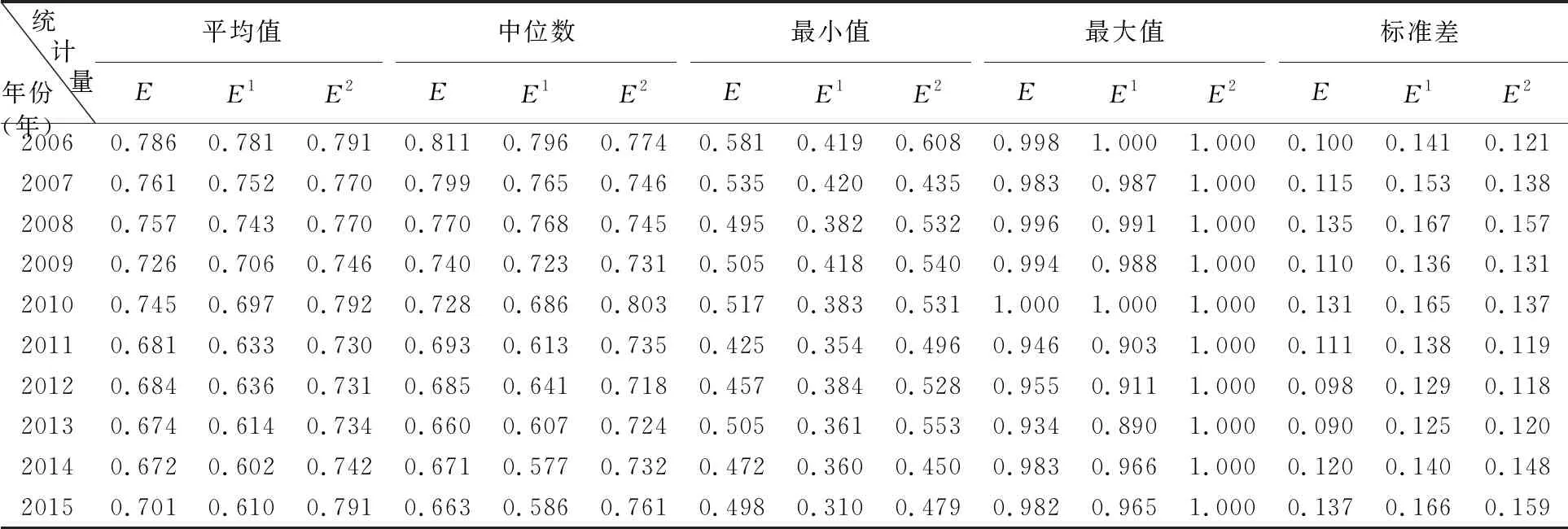

(三) 樣本選擇與評價指標體系

1. 研究型大學的樣本選擇。本研究選擇的研究型大學樣本來自《中國大學評價》課題中所界定的“中國研究型大學”名單中的高校。該課題由中國管理科學研究院武書連主持,其中的高校分類與評價指標等研究成果得到了理論界和實踐界的廣泛認可。該課題基于研究型大學的特征,根據高校的科研規模、學科水平、教師學術水平與研究生培養情況等指標,將全國所有被評價高校的綜合科研得分以降序排列,并依據得分由高到低對高校數量依次相加,直到數量達到被評價大學總數的5%,各個被相加的大學即被界定為中國研究型大學(1)《中國大學評價》課題組所界定的中國研究型大學共36所,其中包括32所世界一流大學建設A類高校,2所世界一流大學建設B類高校,2所世界一流學科建設高校。。

本研究在效率評價的基礎上,將進一步探索各學科類型研究型大學知識創新生產效率的變化規律。由于不同學科范圍類型的研究型大學,其高深知識獲取、創造、傳播與使用的協同機制存在差別[23],本研究將對評價結果中各學科類型研究型大學的知識創新生產效率及變化情況分別進行考查。需要指出的是,雖然近年來一些理工類研究型大學的學科設置與綜合類研究型大學有趨同化傾向,但現有的學科范圍類型劃分仍體現了其傳統優勢學科及知識創新過程的特征,故本研究沿用現有高校學科分類標準。

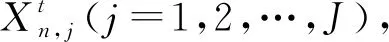

2. 研究型大學知識創新生產效率評價的指標體系。依據上述研究型大學知識創新生產效率評價的兩階段理論模型,本研究構建以有形資源為初始投入,高深知識資源為中間產出,知識創新成果為最終產出的生產效率評價指標體系。其中,初始投入是指保障研究型大學各項教學和科研活動正常進行的有形資源[24],包括教育經費、科技經費等財力資源,以及房屋設施、儀器設備等物力資源[25]。中間產出是研究型大學產出各項知識創新成果的核心材料——高深知識資源[5]13。本研究通過對《教育部關于加快研究型大學建設、增強高等學校自主創新能力的若干意見》和《高等學校科技分類評價指標體系及評價要點》等政策文件的文本分析,選取高水平學科數量、科研項目總量作為顯性高深知識資源及學生科研力量、教師教研力量作為隱性高深知識資源的二級指標。最終產出是指研究型大學通過知識流過程產出的知識創新成果[2]。本研究參考現有相關研究[15][26-27],并根據《統籌推進世界一流大學和一流學科建設實施辦法(暫行)》等政策文件中對研究型大學知識創新成果的評價要求,選取畢業生數量、優秀學位論文為人才培養成果的二級指標,選取學術成果、應用成果為科學研究成果的二級指標。具體的指標構成及計算公式如表1所示。

表1 研究型大學知識創新生產效率評價指標體系

三、 效率評價結果

(一) 研究型大學樣本數據分類統計

本研究所用高校相關數據來源于《教育部直屬高校基本情況統計資料匯編》,考慮到數據的可得性與完整性,本研究最終選取2006-2017年29所中國研究型大學的面板數據作為樣本。根據學科范圍的分類[28],樣本研究型大學分屬于綜合類、理工類和師范類研究型大學,分別為19所、7所和3所。同時,本研究將樣本中涉及貨幣單位計量的變量都調整為以2006年為基期的不變價格,以增強年度數據間的可比性。本研究根據研究型大學知識創新成果實現的周期,假設兩個生產階段的時滯均為1年[15]。

由于研究型大學知識創新生產兩個階段的產出相對于投入的時滯均為1年,因此樣本研究型大學有形資源投入X、中間產出高深知識資源Z和最終產出知識創新成果Y分別采用2006—2015年、2007—2016年和2008—2017年的數據。整體及三類學科類型研究型大學的“投入-產出”變量各年均值的平均情況及增長率如表2所示。

從表2可以發現,在樣本的時間區間內,三類學科類型研究型大學各項“投入-產出”變量大都有所增長,但其平均值和增長率存在較大差異。其中,綜合類研究型大學與理工類研究型大學相比,四項有形資源投入的平均值相對較低,而四項高深知識資源產出的平均值相對較高。這表明由于學科范圍的優勢,綜合類研究型大學在知識創造階段有更好的表現。理工類研究型大學應用成果的平均值和增長率在三類研究型大學中相對最高,而兩項人才培養成果的增長率相對最低。這表明由于理工結合的學科優勢,理工類研究型大學能夠更好地將高深知識應用于科技創新,但學生培養能力略顯不足。師范類研究型大學與其他兩類相比,各項“投入-產出”變量的平均值明顯較低,而四項高深知識資源和兩項人才培養成果的增長率相對最高。這表明由于傳統基礎學科的優勢,師范類研究型大學的高深知識創造能力相對較強。

表2 研究型大學知識創新生產的“投入-產出”變量各年均值的平均情況及增長率

(二) 研究型大學整體的知識創新生產效率評價結果

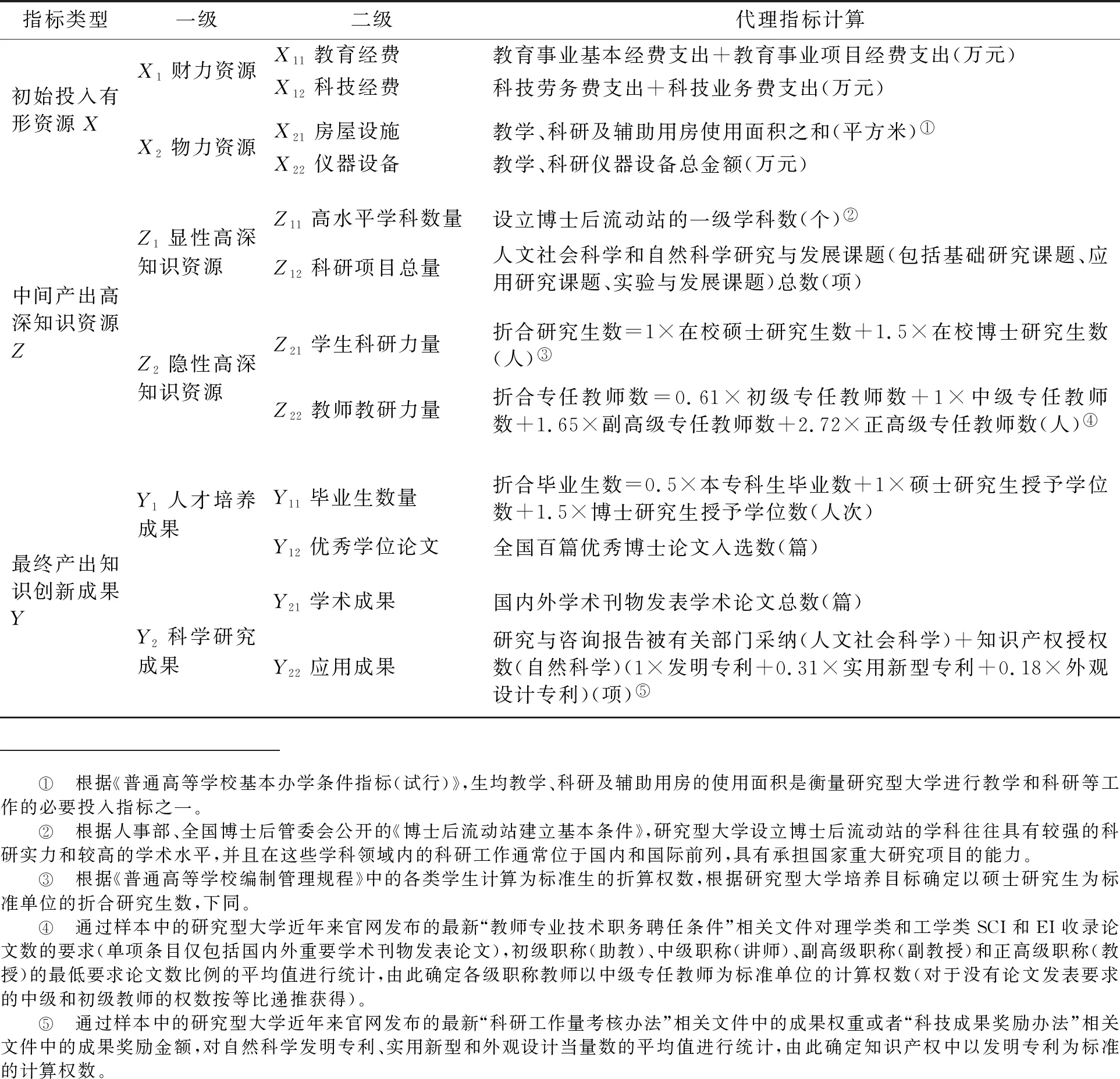

本研究根據上述線性化后的兩階段鏈式網絡DEA模型(2),通過Matlab 7.0編程求解,代入本研究選用的29所研究型大學2006—2017年的面板數據,得到知識創新生產總體及第一、第二階段的相對效率(分別表示為E、E1和E2),效率值的描述性統計結果如表3所示。

表3 研究型大學知識創新生產效率評價結果描述性統計(以初始投入年份計)

由表3中研究型大學知識創新生產效率評價結果的描述性統計可以得到以下幾點結論。第一,研究型大學知識創新生產總體效率呈現出逐年降低的趨勢。知識創新生產過程中總體效率的平均值從2006年的0.786逐年降低到2015年的0.701,其中2014年最低達到0.672,這表明研究型大學的知識創新成果產出效率亟須提升。第二,研究型大學知識創造階段的平均生產效率相對低于知識應用階段,且差距逐年擴大。知識創造階段生產效率的平均值從2006年的0.781逐年降低到2015年的0.610,而知識應用階段生產效率的平均值保持在0.730~0.791范圍內,且始終高于知識創造階段,兩個階段效率的差距從0.010逐年擴大到0.181,這表明研究型大學知識創造階段的高深知識資源產出效率是內部管理的難點和重點。第三,各研究型大學間知識創新生產兩個階段效率的差異均較大。研究型大學各年的知識創新生產總體效率和兩個階段效率的標準差均在0.090以上,并且總體和兩個階段效率的最小值絕大多數在0.600以下,這表明許多研究型大學需要加強對知識創新生產過程的管理以達到效率的提升。由此可見,我國研究型大學知識創新生產過程中,以高深知識資源為產出的知識創造階段制約了總體效率的提升。

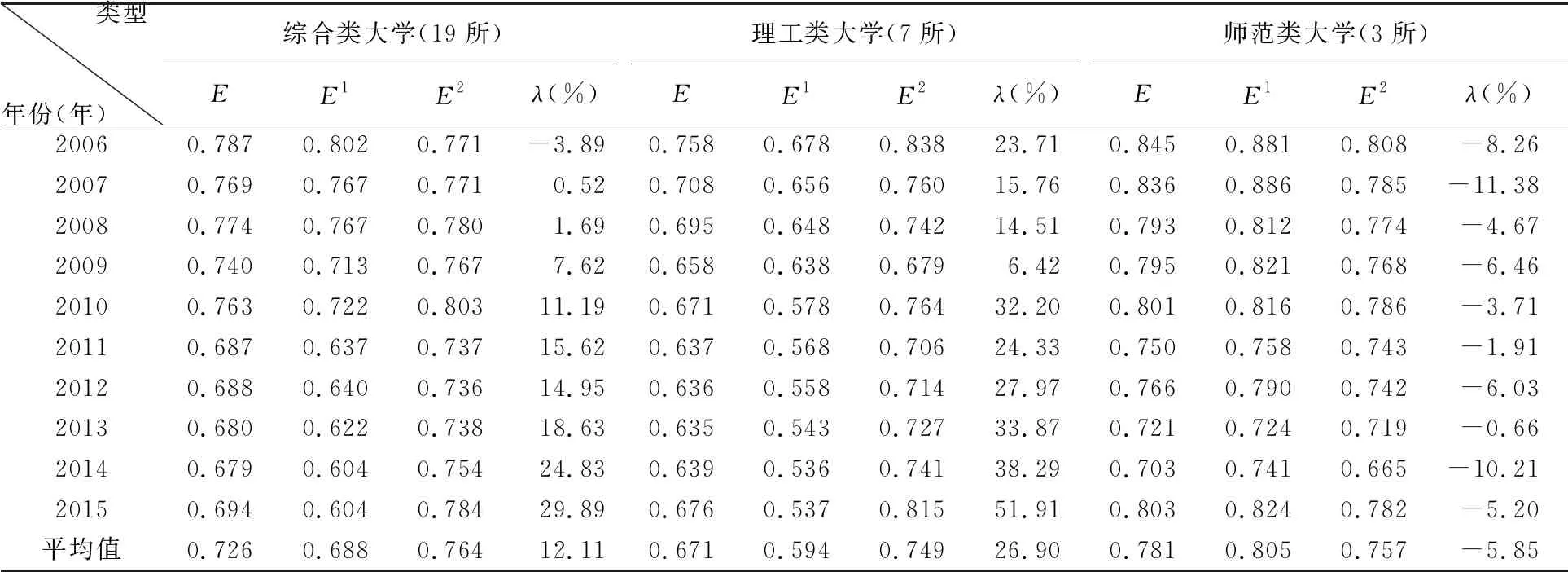

(三) 各學科類型研究型大學知識創新生產效率對比

本研究從學科范圍劃分類型差異的角度,對樣本研究型大學的知識創新生產效率評價結果作進一步分類統計,以考查各學科類型研究型大學知識創新生產效率的特征與規律。本研究計算各學科類型研究型大學的相對效率平均值,以及知識應用階段生產效率相對高于知識創造階段的比率,即(E2-E1)/E1(記為λ),結果如表4所示。

表4 各學科類型研究型大學知識創新生產效率評價結果統計(以初始投入年份計)

由表4中各學科類型研究型大學知識創新生產效率評價的統計結果可以得到以下幾點結論。第一,綜合類研究型大學知識創新生產兩個階段效率的差距逐年擴大。該類研究型大學知識應用階段生產效率高于知識創造階段的比率,從2006年的-3.89%逐年增長到2015年的29.89%,這表明綜合類研究型大學知識創造階段的生產效率制約了總體效率的提升。第二,理工類研究型大學知識創造階段的生產效率相對低于其他兩類研究型大學。該類研究型大學知識創造階段的生產效率從0.678降低到0.537,并且知識應用階段生產效率相對高于知識創造階段生產效率的比率,最高達到51.91%(2015年),這說明理工類研究型大學知識創造階段的高深知識資源生產是其知識創新的薄弱環節。第三,師范類研究型大學知識創新生產總體和知識創造階段的效率相對高于其他兩類研究型大學。該類研究型大學知識創新生產總體和知識創造階段效率的平均值分別為0.781和0.805,高于綜合類和理工類研究型大學。并且,與綜合類和理工類研究型大學兩個階段效率的情況相反,師范類研究型大學知識創造階段的生產效率高于知識應用階段。由此可見,研究型大學因學科范圍和基礎的不同,引起了知識創新生產兩個階段效率的相對差異。

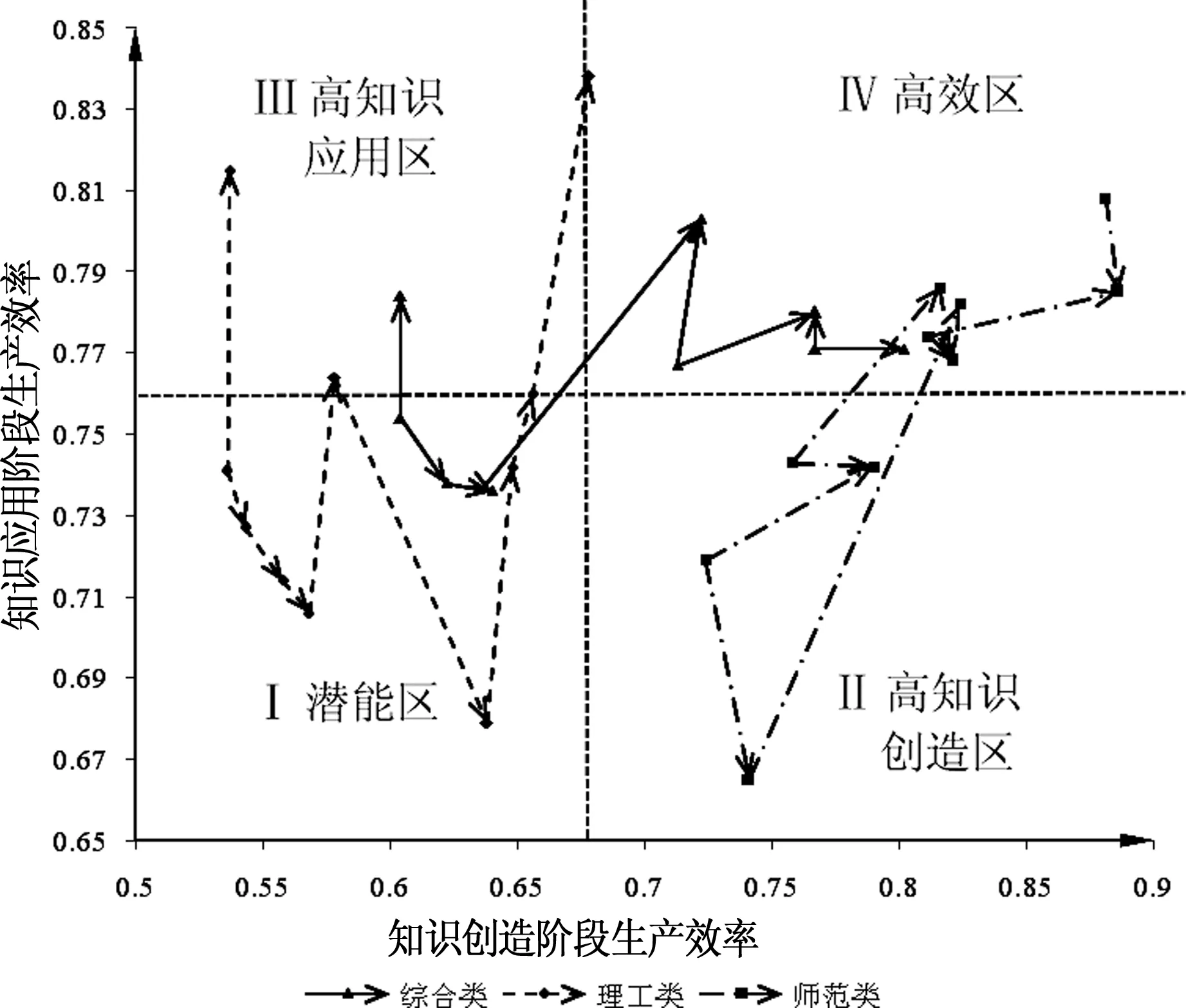

(四) 各學科類型研究型大學知識創新生產效率的變化趨勢

本研究根據研究型大學知識創新生產兩個階段效率值的高低,以各階段效率平均值為界限,將效率結果劃分為四個區域。其中,Ⅰ潛能區的研究型大學兩個階段的知識創新生產效率均低于平均值;Ⅱ高知識創造區的研究型大學知識創造階段的生產效率高于平均值,但知識應用階段的生產效率低于平均值;Ⅲ高知識應用區的研究型大學知識應用階段的生產效率高于平均值,但知識創造階段的生產效率低于平均值;Ⅳ高效區的研究型大學兩個階段的知識創新生產效率均高于平均值。本研究繪制綜合類、理工類和師范類研究型大學2006—2015年(以初始投入年份計)知識創新生產相對效率的變化趨勢,如圖2所示。

注:圖中虛線表示研究型大學知識創新兩個生產階段的相對效率平均值。

圖2 三類學科類型研究型大學2006—2015年知識創新生產效率趨勢

由圖2可以直觀地看出,由于政策環境與高校管理措施的變化,各學科類型研究型大學在知識創新生產過程中的相對效率變化規律存在較大不同。

第一,綜合類研究型大學的知識創新生產效率呈現 “高效區→潛能區→高知識應用區”的變化趨勢。該類研究型大學在知識應用階段大多年份的生產效率都高于平均水平,波動較小且沒有出現明顯的上升,而在知識創造階段生產效率逐年降低的趨勢明顯,且下降幅度較大。一方面,綜合類研究型大學可能由于多學科協調和交叉發展的優勢,使得其在知識應用階段的生產效率保持在相對較高的水平。《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020年)》強調,高校要“加強基礎學科和前沿技術研究,特別是交叉學科的研究”,并出臺了若干配套政策促進學科交叉融合。綜合類研究型大學擁有多門類學科建設基礎,有利于把握政策機遇促進學科交叉融合并發展新興學科,積極服務于產業和經濟社會發展的需求,從而保證人才培養與科學研究等知識創新成果的產出,使得其在知識應用階段的生產效率基本保持在平均水平之上。另一方面,綜合類研究型大學可能由于缺乏完善的學科動態調整機制,使得知識創造階段的生產效率逐年降低。國務院學位委員會出臺的《博士、碩士學位授權學科和專業學位授權類別動態調整辦法》從側面反映出,部分研究型大學多年來存在的學科專業設置過多、低水平重復建設等現象已嚴重影響到了知識創新各階段產出成果的質量。綜合類研究型大學各學科專業為了提升考核中知識創新成果產出數量指標,資源分配往往向知識應用階段傾斜,導致研究生和青年教師培養、優勢學科和基礎研究發展等投入相對不足,從而使得知識創造階段高深知識資源的產出效率持續降低。

第二,理工類研究型大學的知識創新生產效率呈現“高知識應用區→潛能區→高知識應用區”交替往復的變化趨勢。該類研究型大學在知識應用階段的生產效率出現大幅度下降和上升的連續交替變化,并且在知識創造階段的生產效率始終低于平均水平,且呈逐年下降趨勢。一方面,理工類研究型大學可能由于知識創新受市場環境影響較大,使得知識應用階段的生產效率出現大幅度變動。理工類研究型大學的知識創新生產容易受到技術創新環境和市場環境的影響。在2008年經濟危機之后的幾年,該類研究型大學知識應用階段的效率達到最低。近年來,理工類研究型大學致力于面向科技前沿與國家重大戰略需求,構建新領域、新技術、新業態的新興學科,并推行“新工科”建設教育范式轉型,培養引領未來社會需求的卓越工程人才[29],使得其在知識應用階段的生產效率恢復到了較高的水平。另一方面,理工類研究型大學可能由于基礎理論研究動力相對不足,使得知識創造階段的生產效率處于較低水平。國務院《關于全面加強基礎科學研究的若干意見》中客觀地指出,與建設世界科技強國的要求相比,我國基礎科學研究短板依然突出。理工類研究型大學的理科基礎研究是推動技術進步的重要動力,但在現有的激勵機制下科研人員從事探索新知識、新理論、新原理等基礎研究的積極性不足,雖然論文發表數量和知識應用型成果較多,但研究的理論深度還不夠[30],并且教師兼職兼薪現象較為普遍,在提升應用成果產出的同時,但也分散了其從事基礎理論研究與指導研究生的時間和精力[31],使得知識創造階段的生產效率始終低于平均水平。

第三,師范類研究型大學的知識創新生產效率呈現“高效區→高知識創造區→高效區”的回形變化趨勢。該類研究型大學在知識創造階段的生產效率均高于平均水平,且呈現先下降后上升的變化趨勢,而在知識應用階段出現先連續下降后大幅度上升的變化趨勢。一方面,師范類研究型大學可能由于重視基礎知識的教學與師生科研能力的培養,使得知識創造階段的生產效率一直保持在相對較高的水平。師范類研究型大學注重基礎知識的創新與積累,并在“新師范”建設背景下,愈加重視對教師和學生教學與科研能力的訓練[32],從而使其知識創造階段的生產效率始終高于平均水平。2014年教育部《關于實施卓越教師培養計劃的意見》的出臺,推動了師范類研究型大學教師專業素養與培養質量的提升,提高了其高深知識產出的能力,知識創造階段的生產效率也得到進一步提高。另一方面,師范類研究型大學可能處于探索基礎研究成果應用價值的過程中,使得知識應用階段的生產效率出現較大范圍的往復變化。師范類研究型大學尚未完全發掘基礎研究成果的應用價值,其科研成果同社會服務和生產實踐的結合還不夠緊密,使得知識應用階段的生產效率持續下降。而隨著《中華人民共和國促進科技成果轉化法》等一系列政策法規的出臺,師范類研究型大學逐步探索出了基礎研究成果應用價值的實現路徑(2)根據樣本高校原始數據統計,師范類研究型大學應用成果平均數量從2008年的71項逐年增加到2012年的162項,并在2015年和2017年分別達到196項和177項。,使得知識應用階段生產效率的下降趨勢得到扭轉并出現大幅的回升。

四、 結論與建議

(一) 研究結論

現有研究對高校等知識型組織的知識生產效率的評價偏重于考查知識創新成果總體生產效率和轉化效率,而忽視了對研究型大學作為知識創造與知識應用并重的非營利組織知識創新生產過程的效率評價,導致評價結果不能很好地反映知識創新各階段成果產出效率的變化規律。本研究遵循研究型大學知識創新成果的階段性產出規律,以高深知識資源為中間產出,將知識創新生產過程劃分為知識創造階段和知識應用階段,并據此構建研究型大學知識創新生產效率評價的兩階段理論模型,以及基于兩階段鏈式網絡DEA的相對效率測算模型和效率評價指標體系。本研究通過評價我國研究型大學知識創新生產兩個階段的相對效率,并對比各學科類型研究型大學的效率結果與變化趨勢,得到如下幾點結論。

第一,由于知識創造階段生產效率普遍偏低,研究型大學知識創新生產總體效率呈現逐年下降的趨勢。這既顯示了高深知識資源的生產和積累是一個厚積薄發的過程,也表明我國研究型大學知識創新成果考核辦法與激勵機制存在不足。現有研究生和教師等知識生產者的考核和激勵機制主要是以最終發表的論文等學術成果為導向,缺乏對不同學科領域知識創新難度和周期的考慮。科技部《關于破除科技評價中“唯論文”不良導向的若干措施(試行)》就是針對將論文作為評價知識創新成果的唯一準則這一問題出臺的。在現有缺乏過程考核與質量導向的激勵機制下,研究型大學科研人員將大部分的精力用于知識應用階段的科學實驗和學術論文寫作,而從事知識原創性研究的積極性不高,使得一些基礎研究領域仍與國際前沿存在較大差距(3)根據湯森路透2018年公布的2007—2017年基本科學指標(Essential Science Indicators,ESI)數據,我國(不含我國港、澳、臺地區)共計46所高校的99個學科進入學科前1‰,僅涵蓋了22個學科中的11個學科。,知識創造階段的高深知識資源產出效率較低。

第二,綜合類研究型大學知識應用階段的生產效率大都高于平均水平,而知識創造階段的生產效率逐年降低且下降幅度較大。這表明知識創造階段生產效率的持續下滑,是阻礙綜合類研究型大學知識創新生產總體效率提升的主要原因。綜合類研究型大學的目標為多學科全面發展,強調各學科并重的人才培養與科學研究。該類研究型大學涵蓋了門類齊全且基礎深厚的學科專業,有利于跨學科、跨領域的知識交叉融合創新,但也會造成資源投入和管理精力的分散,使得基礎優勢學科投入相對不足[33],從而造成知識創造階段的生產效率低于知識應用階段,且下降趨勢沒有得到有效緩解。

第三,理工類研究型大學知識應用階段的生產效率呈現下降和上升的交替變化,而知識創造階段的生產效率始終低于平均水平且逐年降低。這表明知識創新生產兩個階段發展的不平衡,是理工類研究型大學知識創新生產效率相對較低的主要原因。理工類研究型大學的目標為科學與技術融合,旨在面向產業需求進行人才培養與知識創新。該類研究型大學以理學、工學學科和專業為主,能夠較為有效地將科學研究中的知識成果應用于工程和技術,因此在知識應用階段的效率相對較高,而其研究生培養和基礎學科理論研究的產出能力相對較弱[34],使得兩個配置階段的效率差異較大。

第四,師范類研究型大學知識創造階段的生產效率均高于平均水平,且知識應用階段的生產效率連續幾年下降后也大幅回升,這表明師范類研究型大學在知識創造階段產出和積累的大量高深知識資源有助于提高知識創新生產的總體效率。師范類研究型大學的目標為基礎學科研究與教學型人才培養,因此重視對教師和學生的教學與科研能力訓練。該類研究型大學以師范教育和基礎學科的研究為主,有依托于基礎研究進行知識獲取和創造的優勢[32],對知識創造階段的產出貢獻較大,進而帶動了知識創新生產過程總體效率的提升。

(二) 對策建議

第一,研究型大學應完善對知識生產者的考核與激勵機制,將資源分配重心適度向知識創造階段轉移。首先,研究型大學應增強知識創新成果獎勵辦法的科學性和合理性。研究型大學應遵循知識創新成果的階段性產出規律,在尊重知識創新規律、容忍創新失敗的前提下,建立系統、規范、合理、有效的科研成果獎勵制度,釋放知識生產者的知識創新活力。其次,研究型大學應優化以績效管理為基礎的教師薪酬制度。研究型大學應以知識創新價值和知識傳播效果為基礎,完善過程與結果并重且以品質為導向的績效考核機制,適當增加在知識創造階段作出貢獻的個人及研發團隊的薪酬比例,通過健全同行評議制度、實施外部學術評審等方式,形成體現成果質量和影響力等實質性績效的薪酬分配體系。最后,研究型大學要提升研究生考核機制中對基礎專業知識的要求。研究型大學應改變以論文發表為單一評價依據的現狀,重視對研究生專業知識掌握程度的考核,將研究生的科研能力培養與考核置于課題研究、科技攻關和研發實踐等過程中,形成基于研究生專業知識和科學素養的系統考核機制。

第二,研究型大學應進一步加強對知識創新生產過程的監督與管理,促進兩個階段知識創新成果產出效率的提升。首先,研究型大學應推進知識創新生產過程中的學科知識庫建設。研究型大學應加強對知識創造階段理論創新、實驗原始數據等知識資源的收集和整合,并以細分學科的科研流程與數據周期為基準,不斷補充和更新各學科知識庫的儲備,為知識生產者獲取、創造與傳播高深知識提供優質平臺。其次,研究型大學應加強知識創新成果產出過程中的質量管理。研究型大學應建立和健全知識創新階段性產出成果的質量監督體系,通過理論論證、設計評審、實驗前檢查等方式,嚴格把控影響成果產出質量的各個環節,從而保證最終成果的知識創新含量。最后,研究型大學應構建并執行知識創新生產效率的動態評價機制。研究型大學應根據各學科中不同類型知識創新成果的產出規律,構建以成果產出周期為時間窗口的動態評價機制,并將評價結果切實應用于知識創新過程管理實踐,從而科學合理、各有側重地提升知識創新成果產出能力。

第三,各學科類型研究型大學需針對學科知識結構優化創新驅動發展戰略,發揮各自的優勢并克服不足。首先,綜合類研究型大學應推進基于學科專業評估的動態調整機制。該類研究型大學應根據不同研究類型學科專業的特點,完善學科專業評估標準,如基礎研究學科以理論貢獻為導向、應用研究學科以經濟社會效益為導向等,進而整合優勢資源推進重點基礎學科建設,并積極培育新興應用學科,建立落后學科和專業的預警淘汰機制。其次,理工類研究型大學應增強科學研究中知識的正向溢出效應。該類研究型大學應面向產業發展需求,增強解決生產實踐中技術難題的能力,建立良好的科研成果與市場對接機制,使知識創新獲得更好的外部資源與發展平臺,進而帶動理論研究的發展與原始創新能力的提升。最后,師范類研究型大學應進一步探索基礎知識創新在經濟社會發展中的應用價值。該類研究型大學應發揮基礎研究優勢,通過技術轉移資金專項投入、重點實驗室對外開放等措施,不斷挖掘基礎研究在推動產業創新發展中的作用,從而實現學術研究領域的創新突破,并增強科研成果產出能力。

五、 研究不足與展望

本研究基于知識流過程對研究型大學知識創新生產效率評價進行了探索,但在高深知識資源量化指標的選擇以及樣本選取與分類方面還存在不足。在高深知識資源的量化方面,本研究未考慮到各高水平學科、科研項目、研究生和專任教師之間存在的個體差異,因此指標對于研究型大學知識創新過程中實際蘊含的知識儲量的衡量具有局限性。在研究型大學樣本選取方面,本研究未考慮同類型研究型大學之間的學科范圍差異,沒有以體現知識內涵與類型差異的學科為單位進行知識創新生產效率評價,因此評價結果存在一定的局限性。未來研究可針對本研究的不足,不斷完善和豐富知識創新生產效率評價指標體系與數據庫,為我國研究型大學知識創新成果產出效率管理措施的制定提供持續的決策支持。