為啥博物館的動物標本“男多女少”?

●石頭 編

一項最新統計分析發現,博物館的動物標本們原來也存在“男多女少”的“性別歧視”。這是科學家的偏愛還是有什么客觀原因?

英國倫敦自然史博物館生命科學研究員庫柏等人對不同國家5處館藏、近250萬件標本進行分析(其中包括歷史超過百年的標本)發現,盡管鳥類標本約有半數未確定性別,但在性別已確定的標本中,雄性占比高達60%。哺乳類動物方面,在性別已確定標本中,雄性哺乳動物的占比達52%。

這個研究結果與此前丹麥哥本哈根大學的一個研究結果相似,對野外采集和大型博物館收藏的野牛、棕熊等動物化石的研究顯示,74%的野牛和64%的熊是雄性。在具代表性的19個哺乳動物目中,17個目以雄性為主,翼手目(由蝙蝠組成的)和披毛目(包括食蟻獸和樹懶在內)是僅有的雌性多于雄性的類群。

多采集雌性標本似乎更符合自然法則

過去,人們解釋自然和社會常用“萬物皆數”來概括,現在人們解釋自然和社會似乎也落入萬物皆性別差異或歧視的視野,差異是中性的說法,歧視則有政治不正確的含義。而且,研究人員也是這么來解釋的。

庫柏稱:“我們懷疑,這其中可以找到對雄性動物的偏愛,因為從事科學的是人類,而人們對雄性動物天生有偏愛。”因為,19世紀的動物采集員多為男性,盡管這個現象目前正在改變,但相關領域至今仍以男性占多數。所以,動物標本中的雌雄比例歷經130年仍然是雄性多于雌性。

這個解釋有一定道理,而且可以讓人們類推到對科學成果和成果表彰的現象上來,例如,諾貝爾獎獎勵的女性科學家只占約3%。原因當然是這個世界的科研人員以男性居多 ,而且參與科學研究的多數是男性,評選科研成果的也多數是男性,惺惺相惜,對男性有偏愛理所當然。

即便是科研成果的獲得有偏見和偏愛因素,但也基于一個事實,社會歷史的發展和社會的運行是在男性參與者居多下演變的結果,這當然需要未來的社會行動予以改變,例如多培養女性科研人員和其他領域的女性參與者,才有望改變目前的性別偏愛或歧視的現實。

但是,庫柏的解釋似乎也有違一個基本的自然規律,如果僅僅是以兩性論天下(實際上可能還有更多的性別,如中性),則同性相斥,異性相吸是不容否認的。如果是男性采集員,自然要憐香惜玉,應該是極為欣賞雌性,或者是贊賞雌性居多,而非雄性,因此多采集雌性標本才符合自然法則。當然,可能的解釋是,人與動物不同,風馬牛不相及。雌性動物的妖媚和美麗難以進入男人的法眼。

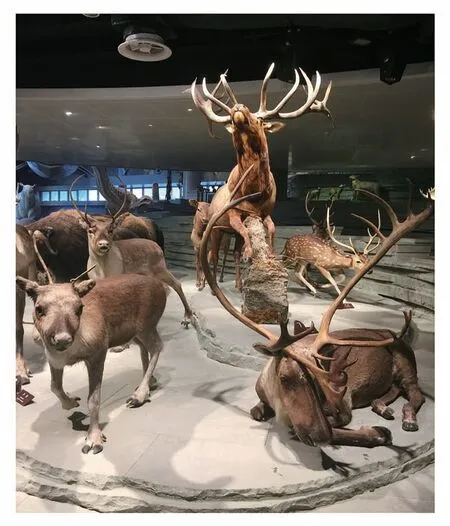

雄性動物太“作”更容易采集

即便如此,也還有一些應當考慮的因素和現象,其中之一是,雄性動物的標本易于獲得和采集。正如人類的男性一樣,雄性動物在雄激素的刺激下會玩出很“作”的游戲,做出很瘋狂的行為,它們會為爭食和爭奪配偶而大打出手,還會為比拼自身的能力而狂飆,就像男人的飆車,必然墜入不作不死的深坑,更多的是自我找死。

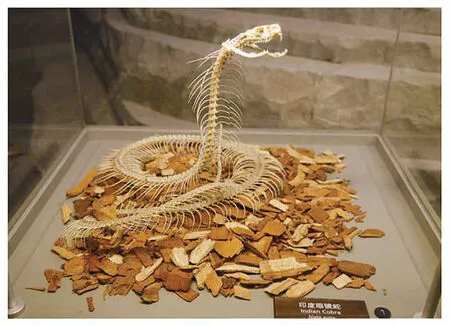

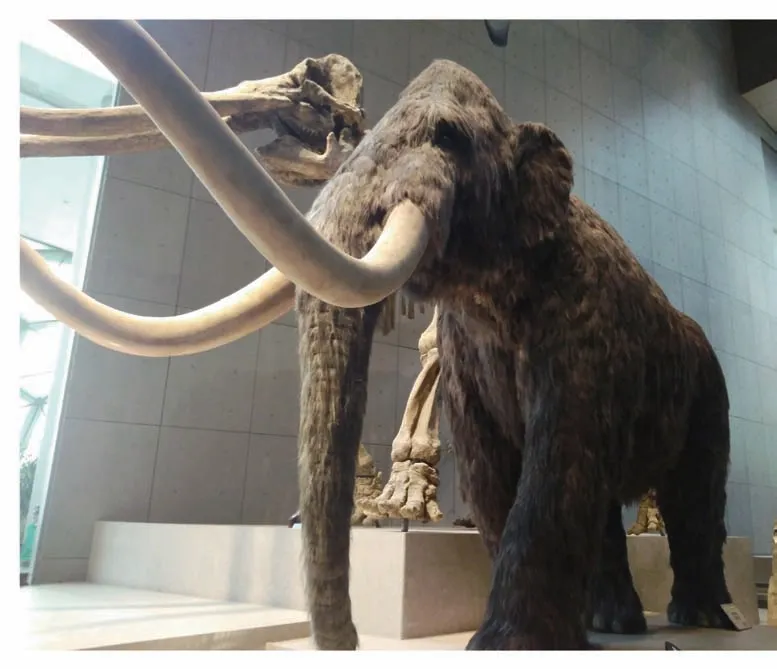

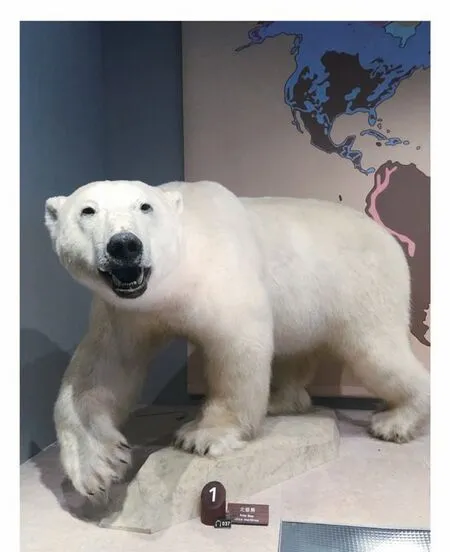

另一項發表在2017年《當代生物學研究》的文章主要分析了95具猛犸象遺骸,發現69%是雄性猛犸象,這主要由雄性猛犸象的行為造成的。雄性猛犸象以及野牛經常從事高死亡率的危險活動,而且還經常做一些傻事,比如干一些好奇害死貓的事,一不小心就被困在焦油坑里,或者和此類似的狹谷深坑等臟兮兮的地點,既讓它們陷入死地,也容易保存它們的尸體,有的甚至會保存遺體數千年,直到被人們發現并制作成標本。同樣,雄性棕熊比起雌性來,更愿意到處瞎晃,而雌性則愿意宅在巢穴中,也因此失事和意外死亡的雄性棕熊多于雌性,所以它們的標本在化石中占據主導地位也并不奇怪。

留下雌性動物避免涸澤而漁

動物雄性標本居多的另一個原因更是與庫柏認為的男性研究人員對雄性動物偏愛相反,而是男性研究人員和獵人對雌性動物的偏愛,甚至是憐香惜玉,以及與人們的生態保護和可持續發展的長遠眼光有直接關系,至少是不竭澤而漁。因為,研究人員和狩獵者并不想殺死雌性動物,只有保留了雌性,才會一生二、二生四、四生無窮,在未來獲得更多的動物,無論是食用還是制作成標本。留得青山在,不怕沒柴燒!所以才有更多的雄性動物被殺死以食用和制作標本。

雄性動物體型碩大外觀搶眼

還有一個基本事實是,有些雄性動物確實較雌性體型碩大、外觀搶眼,如雄獅威風凜凜的鬃毛,還有一些動物由于演化的原因,雄性必須以優異的形體和顏色來吸引雌性,從而在演化上形成了漂亮和艷麗的裝飾性外表,如雄孔雀的開屏;以及天堂鳥的雄鳥五顏六色;還有長尾寡婦鳥的雄鳥有很長的尾羽,長度為50厘米,而雌鳥的尾羽長度正常,只有7厘米;以及雄性麗色掩鼻風鳥,在向雌鳥獻媚求愛時,把頭藏進翅膀里,展示其閃耀著金屬光澤的藍色羽毛,把自己從一只普通的黑色鳥變成一個看似“無頭的卵形物”,像一個UFO正試圖降落。

所有這些外形和行為既是雄性動物的生存之道,也可以看作是它們的“不作不死”,不只會引起天敵的注意而被捕食,還難逃人類的捕捉,既是人類戰利品的顯示,也可供人類對動物千姿百態和奇形怪狀進行研究和欣賞。

采集標本性別均衡更利于科學研究

所有這些,都與性別歧視關系不大,而只是一種自然現象。就像人類在仿效自然的陰陽中設計了二進制的0與1組成的世界。男性與女性也是這樣的0與1,實際上也可以表述為實與虛、有與無,陽剛與陰柔等并存,既不可能歧視0,也不必歧視1,離開了0或1都不能成事,離開了陽或陰也成不了自然和社會。在這樣的世界很難說存在性別歧視。

當然,在自然博物館中或科研機構中存在的動物標本“男多女少”的現象,也會造成對動物和生命現象認知和理解的不全面,長期發展下去無益于科學。因此,一方面可以如研究人員所提議的增加女性研究人員和采集員的人數來收集更多的雌性標本。另一方面可以有意識地讓無論是男性還是女性研究人員注意采集標本時的均衡性,做到雌雄性動物標本的大致相當,或許可以解決這個問題。