某山區高速公路深挖路塹邊坡誘發滑坡的綜合治理方案

賈韻潔

(山西省交通規劃勘察設計院有限公司,山西 太原 030032)

1 工程概況

滑坡位于吉縣至河津高速公路鄉寧西互通AK0+110—AK0+500 匝道,收費站管理區附近,該路段工程類型為深挖方路塹,2013 年11 月在路槽開挖到距離設計標高8-16 m 時,路基邊坡產生較大變形,坡體表面張性裂縫發育,剪出口明顯,局部發生滑塌。經勘察,邊坡滑動由兩個滑坡組成,按滑體物質組成成分及滑體體積劃分,1 號滑坡屬大型土巖滑坡,2 號滑坡屬巨型黃土滑坡;按發生原因劃分均屬于開挖路槽而誘發的牽引型工程滑坡。1 號滑坡體位于AK0+110—AK0+260 路基左側,其滑動方向為垂直路線方向。2 號滑坡體位于AK0+260—AK0+500 收費站管理場區,其滑動方向為西北方向。1 號、2 號滑坡的張性裂縫和剪出口見圖1、圖2。

圖1 1 號滑坡張性裂縫及剪出口

滑坡對收費站管理場區、鄉寧縣昌寧鎮大石頭村 12 戶村民住宅、347 號和 348 號 500 kV 呂稷線高壓鐵塔有影響,存在安全隱患。以下將從互通設置情況、收費站管理場區重新選取、滑坡體的卸載支擋以及高壓鐵塔相鄰側已開挖邊坡的加固等幾方面入手,最終確定該滑坡影響范圍的綜合治理方案。

圖2 2 號滑坡張性裂縫及剪出口

2 互通設置情況

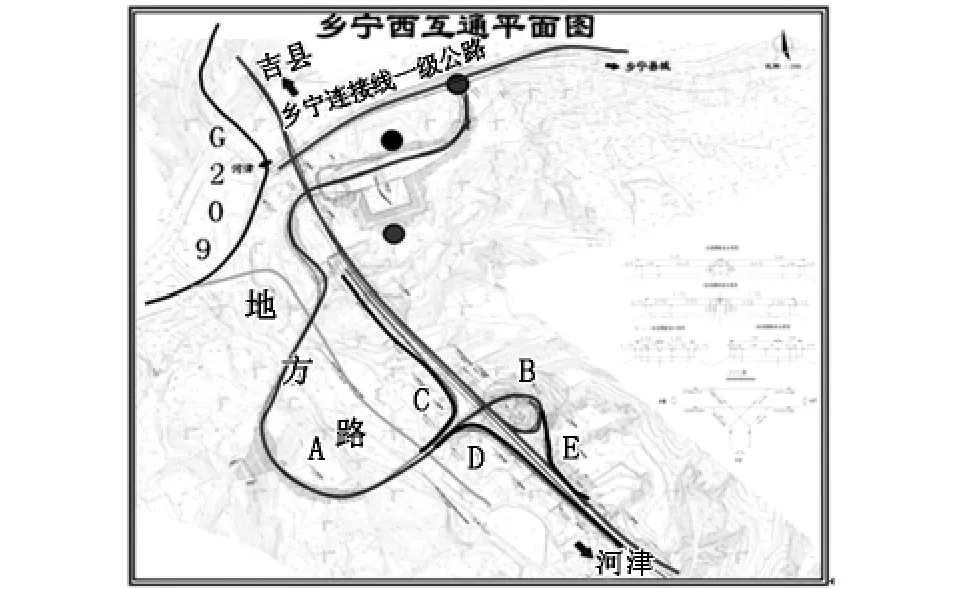

鄉寧西互通所處的位置地形、地質條件復雜,被交路與主線的高差較大,設置困難,在設計時滿足現有規范的前提下充分地利用現有地形,減少拆遷,降低造價。鄉寧西互通平面圖見圖3。

圖3 鄉寧西互通平面圖

a)按規范要求,作為干線公路的G209 二級公路兩平交口之間間距要求大于500 m,目前被交道路的交叉點與G209 和鄉寧連接線形成平面交叉點的間距為600 m,滿足規范要求。

b)地方道路與主線設計標高相差44.241 m,為消除高差,A 匝道需要展線2.508 km。

c)該平面交叉點位置拆遷較小。

d)在AK0+440 處有足夠的空間設置收費站(從兩根鐵搭之間穿越)。

e)邊坡滑塌時征遷工作已完成,路基開挖已接近設計標高,收費站前方的A 匝道1 號橋下部也已完成。因此,處置方案不具備線位繞避條件。

3 新收費站管理場區位置選擇

原收費站管理場區設置在緊鄰出口收費車道側,方便收費管理以及工作人員和車輛出入,由于受到2 號滑坡體影響,管理場區已不宜在此設置。新場區位置選擇在A 匝道收費廣場右側,鄉寧連接線路邊,此處地勢平坦,標高比收費廣場低10 m,工作車輛需經鄉寧連接線和A 匝道繞行,并且有一定數量的拆遷。但新場區遠離滑坡的影響范圍,同時也避開了超高壓輸電線路。

4 滑坡治理方案

4.1 支擋方案

4.1.1 1 號滑坡

1 號滑坡滑動面位于土巖結合面,滑坡后緣有裂縫,滑坡前緣有剪出口;潛滑面位于紫紅色泥巖和中風化灰綠色泥巖結合面。采用的支擋方案為:a)AK0+110—AK0+176 路基左側在第一級平臺上設置抗滑樁,抗滑樁截面尺寸為2.2 m×3.3 m,樁中心距5.0 m,樁長 14.0~22.0 m,共布置 16 根樁;b)AK0+176—AK0+244.5 路基左側在第二級平臺上設置抗滑樁,抗滑樁截面尺寸為2.2 m×3.3 m,樁中心距5.0 m,樁長21~23 m,共布置17 根樁。1 號滑坡共布置33 根樁,合計樁長647 m。

4.1.2 2 號滑坡

2 號滑坡滑動面位于土巖結合面,滑坡后緣有裂縫,滑坡前緣有剪出口;采用的支擋方案為:a)AK0+264—AK0+296 抗滑樁截面尺寸均為2.0 m×3.0 m,樁中心距6.0 m,樁長17.0~18.0 m,共布置6 根樁;b)AK0+296—AK0+344.5 抗滑樁截面尺寸均為3.0 m×4.0 m,樁中心距6.0 m,樁長20.0 m,共布置 8 根樁;c)AK0+344.5—AK0+368 抗滑樁截面尺寸均為樁 2.0 m×3.0 m,樁中心距 6.0 m,樁長19.0 m,共布置4 根樁。2 號滑坡共布置18 根樁,合計樁長340 m。

4.2 坡面防護方案

a)AK0+110—AK0+244.5 路基左側第一級邊坡采用M7.5 水泥砂漿砌MU30 片石擋土墻防護,第二級以上邊坡采用M7.5 水泥砂漿砌MU30 片石護面墻防護;將設置抗滑樁的平臺用25 cm漿砌片石封閉。

b)AK0+244.5—AK0+380 路基左側第一級邊坡采用M7.5 水泥砂漿砌MU30 片石擋土墻防護,第二級以上邊坡采用M7.5 水泥砂漿砌MU30 片石護面墻防護。

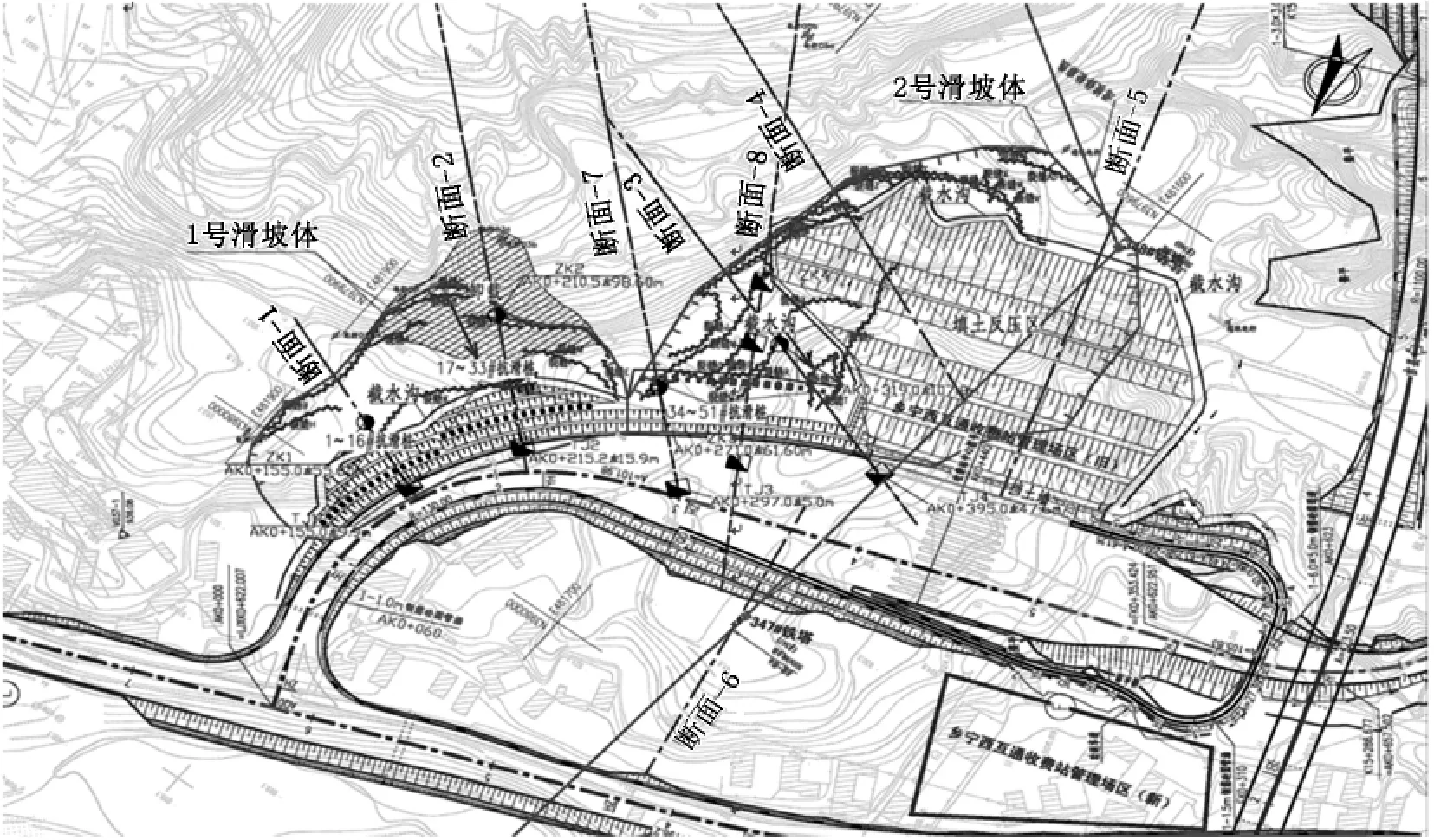

滑坡處治平面圖見圖4。

圖4 滑坡處治平面圖

4.3 排水方案

a)在邊坡頂面以上5 m 處設置50×50 cm 的截水溝,每級平臺(除設置抗滑樁的平臺)設置30×30 cm 平臺截水溝,并通過急流槽把水引入邊溝,將AK0+060—AK0+500 左側和 AK0+000—AK0+060右側的邊溝增大到80×80 cm,同時在AK0+060 處增設一道圓管涵排水。

b)在擋墻和護面墻墻后設置砂礫排水層及泄水孔,同時在坡體內裂隙發育、土巖結合面及滲水處設置間距3~5 m,長度為15~20 m 的深層仰斜式導水管,坡率為6-150,排除坡體內的滲水。

c)在原場區第三級平臺土巖結合部,有出水點,設置1×1 m 的盲溝,將水引出坡外,同時為了防止反壓區雨水下滲到泥巖面不能及時排水,對邊坡穩定性不利的情況,在泥巖面設置50 cm 的砂礫墊層排水。

5 與高壓鐵塔相鄰邊坡的加固方案

邊坡開挖形成臨空面,2 號滑坡體局部剪出,臨近348 號鐵塔塔基地表出現裂縫,威脅到鐵塔安全,在對邊坡采取了臨時反壓措施后,裂縫趨于穩定,也無新裂縫產生,因此擬對原收費站管理場區已開挖邊坡全部反壓回填,以確保348 號鐵塔塔基周圍土體的穩定。

347 號鐵塔距路基挖方邊坡坡頂11 m,從現場觀察,鐵塔基礎及已開挖邊坡均處于穩定狀態,但邊坡萬一失穩將對鐵塔的安全造成威脅,所以采用支擋措施提高邊坡的穩定性。采用在第一級邊坡設置漿砌片石擋土墻。第二、三級邊坡設置框架錨桿,錨桿和框架的間距為3 m,錨桿長18 m,與水平面夾角為15°,錨桿采用3φ32 螺紋鋼,成孔直徑為11 cm,錨桿全長設置間距為2.0 m 對中定位支架;錨孔注漿采用M30 水泥砂漿,注漿采用孔底返漿法,注漿壓力為0.4 MPa;框架采用30×30 cm 的C30 標號混凝土加固;框架內采用紫穗槐植草防護。

6 施工順序設計

路塹邊坡的施工,是一個破壞山體原有力學平衡又用支擋加固工程重建新的力學平衡的過程,施工方法和工藝極大地影響邊坡的穩定,由于施工方法及工藝不當或工程措施未及時實施,重則導致施工中邊坡失穩破壞,造成重大損失,有些則留下隱患,影響路塹邊坡的長期穩定性,因此路塹邊坡的施工方法十分重要。施工中應采用分級開挖、分級加固、坡腳預加固的施工方法。

整個A 匝道滑坡區的施工順序:1 號滑坡、2 號滑坡和347 號高壓鐵塔邊坡可以同時施工。

1 號滑坡的施工順序為:對滑體存在的裂隙或陷穴灌縫并夯實→卸載→平整坡面→施工坡頂截水溝→按設計坡率開挖第四級邊坡并進行護面墻防護→第三級平臺截水溝→按設計坡率開挖第三級邊坡并進行護面墻防護→第二級平臺截水溝→AK0+176—AK0+244.5 抗滑樁施工(隔一挖一)→按設計坡率開挖第二級邊坡并進行護面墻防護→第一級平臺截水溝→AK0+110—AK0+176 抗滑樁施工(隔一挖一)→按設計坡率開挖第一級邊坡→設導水管→第一級邊坡擋土墻施工(隔一挖一)。

2 號滑坡的施工順序為:對滑體存在的裂隙或陷穴灌縫并夯實→平整坡面→施工坡頂截水溝→反壓區護腳施工→對斜坡和已填筑反壓土方的邊坡開挖臺階→鋪筑砂礫墊層→場區分層反壓填筑至寬平臺→同時對已填筑反壓區邊坡設置鋼塑格柵→寬平臺處采用振沖式壓路機補強壓實→繼續分層反壓場區→同時施工反壓區每級平臺截水溝及急流槽→反壓區綠化→AK0+264—AK0+368 坡頂抗滑樁施工(隔一挖一)→按設計坡率開挖第二、三級邊坡并進行護面墻防護→第一、二、三級平臺截水溝→按設計坡率開挖第一級邊坡→設導水管→第一級邊坡擋土墻施工(隔一挖一)。

347 號高壓鐵塔邊坡的施工順序為:按設計坡率開挖第三級邊坡→鉆孔→放錨桿→注漿→框架→第二級平臺截水溝→按設計坡率開挖第二級邊坡→鉆孔→放錨桿→注漿→框架→第一級平臺截水溝→按設計坡率開挖第一級邊坡→設導水管→第一級邊坡擋土墻施工(隔三挖一)。

7 變形和穩定監測設計

a)選AK0+460(5-5’斷面)、AK0+365(6-6’斷面)為典型觀測斷面,在各級邊坡平臺上和坡頂設位移觀測樁。觀測樁采用深埋混凝土樁作為位移觀測樁,也可在穩固石塊上作觀測標記代替位移觀測樁。

b)觀測樁測量采用光電測距儀和高精度水平儀進行。

c)滑坡監測工作時間為施工期和竣工后一年,監測頻度與施工和降雨量相適應。一般施工期間每半月觀測一次,雨季期間每周觀測一次,大雨后增加觀測一次;竣工后前6 個月每月觀測一次,以后每3個月觀測一次[1]。

d)在347 號和348 號高壓鐵塔上分別安裝一套便攜式在線監測儀,監測鐵塔的位移及變形,以便及時采取措施。

8 結語

吉縣至河津高速公路鄉寧西互通A 匝道滑坡目前處治已達4 年,期間經歷了多場暴雨的考驗,根據在線監測儀的監測數據,未發現有任何失穩跡象,說明滑坡處于穩定狀態,實踐證明滑坡處治工程效果良好,保證了道路的運營安全[2]。

對山區高速公路要盡量減少高填深挖,勘察階段要加強對高填深挖工點的勘察,特別對有重要構筑物的路段需加密勘探點,為設計提供有力依據。