以國際化引領通信衛星領域未來發展

陳建軍(中國空間技術研究院通信衛星事業部)

1 引言

1970年4年24日,中國第一顆人造地球衛星東方紅一號成功發射,開創了中國航天史的新紀元,使中國成為繼蘇聯、美國、法國、日本之后第五個獨立研制并發射人造地球衛星的國家。自東方紅一號衛星發射以來,歷經50年的探索與發展,中國已陸續將多顆通信衛星送入軌道,形成了自己的通信衛星品牌——“東方紅”系列通信衛星,技術和產品不斷向國際先進水平邁進。

2 國際化譜繪歷史篇章

2004年11年,尼日利亞一號通信衛星成功簽約,這是我國首顆整星出口的衛星,也是通信衛星國際化道路上的重要里程碑。此后,我國相繼與委內瑞拉、巴基斯坦、玻利維亞、老撾、白俄羅斯、阿爾及利亞等多個國家簽訂了整星合同。巴基斯坦總理在中巴建交60 周年的致辭中說:“巴基斯坦-1R 通信衛星的啟用將會促進巴基斯坦經濟發展和社會進步,對航天科技的發展、國防科技工業現代化的進步、綜合國力的提升產生深遠影響。”玻利維亞一號通信衛星發射成功后,習近平主席與莫拉萊斯總統互致賀電慶祝。該星轉發器使用率超過80%,年收入達2500 萬美元,玻利維亞航天局(ABE)也因此在2016年世界衛星商業周上獲得了年度最佳新興運營商的稱號。白俄羅斯一號通信衛星標志著中國制造的通信衛星首次進入歐洲市場,白方高度評價:“中國擁有最先進的制造能力,相關的工作組織和制造文化令人驚嘆,值得敬佩。”

在開拓政府型市場的同時,運營商市場也是我國通信衛星出口的重要目標。2013年11年,亞太-9(APSTAR-9)衛星項目合同正式簽署,標志著我國通信衛星進入成熟運營商市場。之后,亞太-6C(APSTAR-6C)、泰星-1(TCSTAR-1)、亞太- 6D(APSTAR - 6D)、印尼帕拉帕- N1(PALAPA-N1)等項目相繼簽約,中國制造的通信衛星成功躋身國際運營商市場。

從2008年至今,已有10 顆商業通信衛星成功在軌交付,通信衛星的國際化發展取得了喜人的佳績,獲得了重大的政治和經濟效益,指導政府型用戶開展衛星通信服務,帶動其航天產業發展,為運營商用戶提供最優解決方案,創造最大經濟效益,持續擴大了中國航天的國際影響力,“東方紅”系列通信衛星成為了中國閃亮的國際名片。

通信衛星在“走出去”的同時也注重“請進來”,通過國際合作與交流消化吸收先進技術,持續提高國際競爭力。從2008年開始,通過與泰雷茲-阿萊尼亞宇航公司(TAS)等國際一流宇航公司合作,共同進行衛星設計與系統建造,促進產品競爭力持續提升。2018年,國家級“衛星通信系統研發與增值服務國際科技合作基地”正式掛牌,通過全方位、多渠道、多角度的開展國際科技合作和學術交流,通信衛星團隊在引進先進技術、探索國際合作模式、對接國際創新資源、搭建全球關系網絡方面不斷探索前行。

3 國際形勢與競爭態勢

近年來,隨著高通量衛星(HTS)和甚高通量衛星(VHTS)迅速發展,全球通信總容量正以累計翻倍的形式在變化,未來預測容量大幅攀升,據歐洲咨詢公司《高通量衛星縱向市場分析與預測》報告,全球高通量衛星容量預計到2024年將比2019年增加12 倍,從2.1Tbit/s 躍升到26.5Tbit/s。

國際市場及競爭形勢日益嚴峻,產業發生深刻變革

盡管未來預期看好,但是當前全球通信衛星市場整體呈現疲軟,地球靜止軌道(GEO)通信衛星訂單數量連續3年持續下滑,縮水了一半以上,2017、2018年僅為個位數,2019年雖然回溫,但是競爭態勢依然嚴峻。老牌的航天強企不斷強化優勢地位,商業航天發展迅猛,低軌星座如火如荼,狼多肉少的局面仍未改變,國際競爭已經趨于白熱化,產業格局正在發生深刻變革。歐美宇航企業加大研發投入,強化技術創新,憑借技術、價格以及商業模式靈活等優勢搶占全球市場,產品和技術升級換代日新月異,爭奪國際市場訂單的門檻不斷提高。基于全電推和模塊化的平臺產品、基于數字化的靈活載荷技術不斷推陳出新,逐漸成為商業通信衛星發展的趨勢,甚至成為采購的準入門檻,將帶動市場規則及衛星研制的變革。

產品和技術升級換代步伐加快,設計理念不斷顛覆

(1)衛星產品方面

高度集成化和柔性化已成為衛星制造商新推出衛星產品的主要特征和發展趨勢。

新一代柔性化大型衛星平臺

在歐洲“先進通信系統研究”(ARTES)項目的支持下,TAS 公司和空客防務與航天公司(ADS)分別從2014年開始立項研制其新一代柔性化大型衛星平臺“新空間客車”(Spacebus NEO)和“新歐洲之星”(Eurostar NEO),整星質量覆蓋3 ~6t,載荷質量可達2t,載荷功率可達20 ~25kW,目前已經拿到了7 個訂單,這樣的成功在很大程度上取決于其柔性化的設計理念,以及通過供應鏈建設將衛星成本降低了30%并縮短研制周期。

此外,ADS、TAS、波音公司(Boeing)三大制造商分別推出了“一星”(Onesat)、“靈感”(Inspire)、702X 等新一代全電推高集成度衛星產品,諾格公司(Northrop Grumman)、洛馬公司(LM)、麥克薩技術公司(MAXAR)等也在積極布局,土星衛星網絡公司(Saturn)、阿斯特拉尼斯公司(Astranis)、地球人軌道公司(Terran Orbital)等商業公司則紛紛推出了極具性價比的小型GEO 衛星。

這些衛星產品普遍質量不大但是能力很強,通過一體化設計和采用一系列新技術,使得質量不到1t的衛星可實現每秒幾十吉比特的容量,質量2 ~3t的衛星能提供15kW 的載荷功率、實現200Gbit/s的容量,并且通過模塊化還能拼接擴展成大型衛星、實現1Tbit/s 的容量。新一代產品的特點是:采用新型緊湊型結構,摒棄平臺概念,整星一體化不分艙設計,支持一箭多星發射以降低運載成本;單機集成程度高、標準化程度高,適應整星通用化、模塊化設計及生產,比如電源控制與分配單元(PCDU)內集成了綜合電子、姿軌控制、遙測遙控等原來需要多臺單機才能實現的功能,一顆衛星僅配置PCDU、電源控制器(PCU)、電推進電源(PPU)三臺主要單機,大幅提高集成度;采用面向制造的設計,并廣泛使用數字技術和3D 打印技術,研制周期普遍縮短為18 ~24 個月。

新一代全電推高集成度衛星

(2)載荷技術方面

由于衛星在軌15年期間內市場變化越來越難以預測,高度靈活性已成為運營商對衛星的必需,而且熱點動態增強、航線跟蹤覆蓋等已成為新的應用需求。通過采用可靈活調節的數字載荷技術(如大規模有源天線、寬帶數字處理等),衛星在入軌后則可按需調整參數配置,實現差異化任務功能,實現覆蓋、容量、路由、頻率等不同維度的靈活性,滿足不同應用場景。ADS 的全靈活載荷可實現在軌完全重構,通過采用星載大規模有源天線技術,可對數千個點波束進行快速靈活調整,包括位置、數量、形狀和大小,實現對航空航海線路的全程跟蹤覆蓋,還可實時調整容量在不同波束上的分配,實現熱點區域的動態增強。TAS推出的第五代數字透明處理器(DTP)產品,帶寬處理可達2.9GHz,質量和功耗可控制在0.8kg/GHz和7W/GHz 以內,星載處理器(OBP)也已推出商用產品,實現更加豐富且靈活的功能。

(3)商業及其他方面

此外,國際市場上通信衛星的在軌交付價格,單位容量價格已經由2017年的350 萬美元/(Gbit/s)下降到170萬 美 元/(Gbit/s), 未 來價格預期已降至100 萬美元/(Gbit/s)。 低 軌 星 座 依 然保持市場熱度,太空探索技術公 司(SpaceX) 的“ 星 鏈”(Starlink)星座的發射組網已進入快車道,美國聯邦通信委員會(FCC)先后向SpaceX公司、歐洲衛星公司(SES)等頒發上萬顆衛星的審批許可,將進一步加速低軌衛星技術創新和商業模式變革。同時,西方勢力不斷采取各種手段對中國發展進行圍追堵截,通過封鎖營銷渠道、限制海外布局、切斷關鍵器件供應等方式,削弱中國企業在國際市場的競爭力。美國進一步擴大國際武器貿易條例(ITAR)適用范圍,對我國實施更加嚴厲的出口管制政策。我們正面臨殘酷激烈的全球市場競爭和歐美的技術封鎖,形勢異常嚴峻。

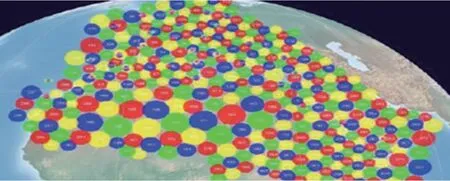

高通量衛星采用有源天線實現靈活覆蓋(350個波位,最小0.2°,70個波束同時工作,可提供300Gbit/s以上容量)

4 國際化引領未來發展

在當前嚴峻的國際形勢和競爭態勢下,有必要統籌考慮我國通信領域國際化發展面臨的機會與威脅、優勢與劣勢,制定有針對性的能力提升戰略及實施舉措,解決困擾國際化發展的核心問題,切實提高“東方紅”系列通信衛星的國際競爭力,向建設世界一流的衛星通信解決方案提供商的目標邁進。

以做精產品為目標,提升技術能力,優化研制方式

一是國際發展趨勢表明,高度靈活的載荷技術已然成為當今通信衛星的標準配置。因此,衛星制造商應該以市場需求為牽引,加大技術研發投入力度,制定切實可行的研發計劃,盡快實現星載大規模有源天線、第五代DTP、商用OBP 等系列化靈活載荷產品的開發工作,提升衛星載荷的硬實力。

二是以Onesat 衛星為代表的新一代產品,采用了革命性的高集成度和柔性化技術,有效提升了衛星的能力,同時降低了成本和周期,代表了未來衛星的發展方向。因此,有必要深入研究整星一體化構建方式、電子設備模塊化及載荷拼接等柔性化技術、面向制造的設計方法等,大幅提升衛星的集成度和能力水平。

三是在激烈的市場競爭環境下,如何優化研制流程,縮短研制周期已經成為衛星制造商破局的關鍵點。國際上,大型GEO 衛星的在軌交付周期普遍實現24 ~27 個月,中小型GEO 衛星的在軌交付周期甚至達到18 ~24 個月。因此,有必要總結多年來產品研制過程中的經驗和教訓,對實施改進過的流程大膽進行固化和推廣,同時主動思維、打破常規,大膽借鑒國外制造商的先進理念,通過科研生產模式轉型,使研制周期向國際先進水平看齊。

四是面對西方勢力日益嚴格的出口管制政策,一旦進口產品的周期和質量無法得到保障,將致使型號研制進度受到極大影響。因此,有必要盡快實現核心產品的自主可控,提高生產工藝水平,加強產品檢驗和試驗環節控制,提升產品的魯棒性和可靠性,有源載荷產品著力提升產品的一致性和可靠性,大功率產品進行持續改進降低產品質量、功耗、熱耗指標,盡快向國際主流產品看齊。

五是中低軌衛星星座的發展,迫使衛星生產模式發生了根本性質的變化。因此,有必要打破現有衛星研制的流程,從零開始,研究出一種嶄新的研制方法,加快產品研制效率,確保并行研制能力,減少人為差錯,確保產品品質一致性,適應不斷變化的衛星市場需求。

六是要不斷創造與國際一流宇航企業、產品供應商、技術實驗室面對面對標的機會,學習借鑒先進技術和管理理念,聚焦制約衛星技術發展瓶頸產品的核心技術,持續開展國際對標工作,分析國際發展趨勢,總結技術演進方向,提出商業發展策略,形成領域發展規劃。

以做大市場為驅動,建立主導意識,開創多種模式

一是市場是檢驗產品能力的最好舞臺,產品的研制要以市場需求為導向。參與國際市場競爭,就要建立市場體系,遵守市場規則。因此,衛星制造商應該增強國際化意識,上游建立國際業務經營管理體系,打通業務渠道,下游培育市場競爭的實體,形成上下聯動的機制;采用“走出去、請進來”的方式,緊跟市場發展趨勢、深入了解用戶需求,以市場需要和用戶需求牽引產品開發和改進;打造一支懂業務、懂經營、懂法律的國際化經營復合型專用人才隊伍,建立面向市場的經營發展體系。

二是采購衛星的方式悄然變化,單一買賣關系已經成為過去時。因此,有必要擴展自身業務范圍,從制造到運營,從運營到服務,通過多種商業手段和模式,提升獲取市場訂單的能力;研究聯合運營、融資等模式,積極拓展新型商業模式。

三是只有讓國際市場了解產品,才能夠真正吸引到用戶。因此,有必要利用多種渠道、多種手段進行國際化宣傳,提升國際知名度;積極派遣專家在國際組織中擔任要職,借助平臺增強在國際宇航界的話語權;建立用戶走訪制度,及時了解衛星產品使用情況及用戶對產品的新需求,全面提升用戶滿意度和信任度。

以做優體系為抓手,進行多方位整合,形成競爭力

衛星制造商應該站在全產業鏈視角看待產業發展,以衛星為中心,發射及應用進行適當調整,在系統層面進行統一優化,通過運載與衛星匹配,避免用戶支付“無效”資金,通過地面與衛星匹配,發揮天地一體化效能,形成具有中國特色的天地一體化生態圈。同時,垂直整合產業鏈,發揮領頭羊的優勢地位:以衛星制造業為龍頭,貫穿牽引其子承包商或單機設備供應商;持續擴大業務規模,具備提供更加“完整而有效的”一體化解決方案的能力;充分利用多種資本運作手段,改變投資方式和并購方式,拓展產業鏈長度,激發產業各鏈條的活力。另外,隨著高通量衛星、低軌星座等系統的研制,使衛星制造商不再僅僅制造衛星,而是更多地參與系統應用的設計。因此,有必要不斷拓展自身的產品服務體系,從通信衛星制造逐步發展到衛星通信系統制造,進而進入衛星系統應用行業。

5 結束語

回首過去,“東方紅”系列通信衛星走出國門,享譽國際;放眼未來,國際化道路任重道遠。新時代航天人的使命,就是要把我國建成航天強國,使航天領域率先達到國際先進水平,以航天強國助推社會主義現代化強國建設,實現中華民族的偉大復興。通信人正立足當下,面向未來,以“引領通信衛星領域發展,打造太空經濟時代先鋒”為使命,全面開啟通信領域發展新征程。

面對愈發激烈的國際市場競爭,衛星技術飛速發展,中國的通信衛星事業必將始終堅持自主創新,積極推動我國通信衛星平臺型譜建設,提高我國通信衛星研制水平,促進國家通信衛星與應用領域發展,拓展國際成熟運營商市場,以引領我國通信衛星技術和應用發展為己任,為加快我國航天強國建設步伐作出更大的貢獻。