中醫體質類型與慢性胃炎病理分型的相關性

連麗娟

(山西省忻州市中心醫院,山西 忻州034000)

依據有無胃黏膜固有腺體的減少,慢性胃炎的病理分型可分為慢性非萎縮性胃炎和慢性萎縮性胃炎,其中慢性萎縮性胃炎發病率高,癌變可能性大。減緩或阻斷癌變發生,已成為目前臨床研究熱點,這與中醫注重“未病先防”理論相吻合。中醫體質學說認為體質的差異在很大程度上決定疾病的發生和轉歸的差異及個體對治療的不同反應。本研究將傳統醫學的宏觀理論與現代醫學的微觀概念相結合,旨在探究不同病理分型的慢性胃炎在不同類型體質人群中的分布規律及慢性萎縮性胃炎患者的中醫體質分布規律,以期為根據慢性胃炎及慢性萎縮性胃炎患者的易感體質類型進行中醫藥干預尋求理論支持。

1 臨床資料

選取2012年1月至2014年5月忻州市中心醫院收檢的200例胃黏膜活檢標本作為研究對象,其中男100例,女100例;平均年齡(41.5±7.8)歲,平均病程(3.7±1.5)年。

2 研究方法

活檢標本的采集方式:采用胃鏡對患者進行常規檢查,在胃鏡直視下鉗取胃竇部黏膜4~6塊。對標本進行常規石蠟切片和蘇木精-伊紅染色法(HE)染色,光學顯微鏡下確定慢性胃炎的病理組織學類型。

3 分型標準

3.1 病理學分型標準 按全國胃癌病理協作組制定的統一標準分為慢性非萎縮性胃炎和慢性萎縮性胃炎。病理診斷參考《中國慢性胃炎共識意見》中慢性萎縮性胃炎的病理標準[1]:根據胃黏膜固有腺減少的程度分為輕度(減少量≤1/3)、重度(減少量≥2/3)和中度(介于輕、中度之間);根據胃黏膜固有腺有無腸上皮化生分為含腸化上皮組和不含腸化上皮組。

3.2 中醫體質分型 參照《中醫體質分類與判定》標準判定中醫體質分型[2]。根據被調查者最近1年的自身感覺,回答《中醫體質分類與判定》問卷中的全部問題,每個問題按5級評分,計算原始分及轉化分,依據判定標準進行中醫體質類型判定。平和質轉化分>160分,且其他8種偏頗體質轉化分均<30分者為平和質;偏頗體質轉化分≥40分為偏頗體質,30~39分為偏頗體質傾向,<30分為不是偏頗體質,選取判定為“是”和“傾向是”的結果作為本研究對象的體質類型。

3.3 結果

(1)慢性胃炎體質類型分布 200例慢性胃炎中,陽虛質49例(24.50%),濕熱質42例(21.00%),痰濕質34例(17.00%),陰虛質23例(11.50%),血瘀質23例(11.50%),氣虛質8例(4.00%),氣郁質20例(10.00%),平和質1例(0.50%),無特稟質。慢性胃炎中各種體質類型出現的頻率由多到少依次為陽虛質>濕熱質>痰濕質>陰虛質/血瘀質>氣虛質>氣郁質>平和質>特稟質。

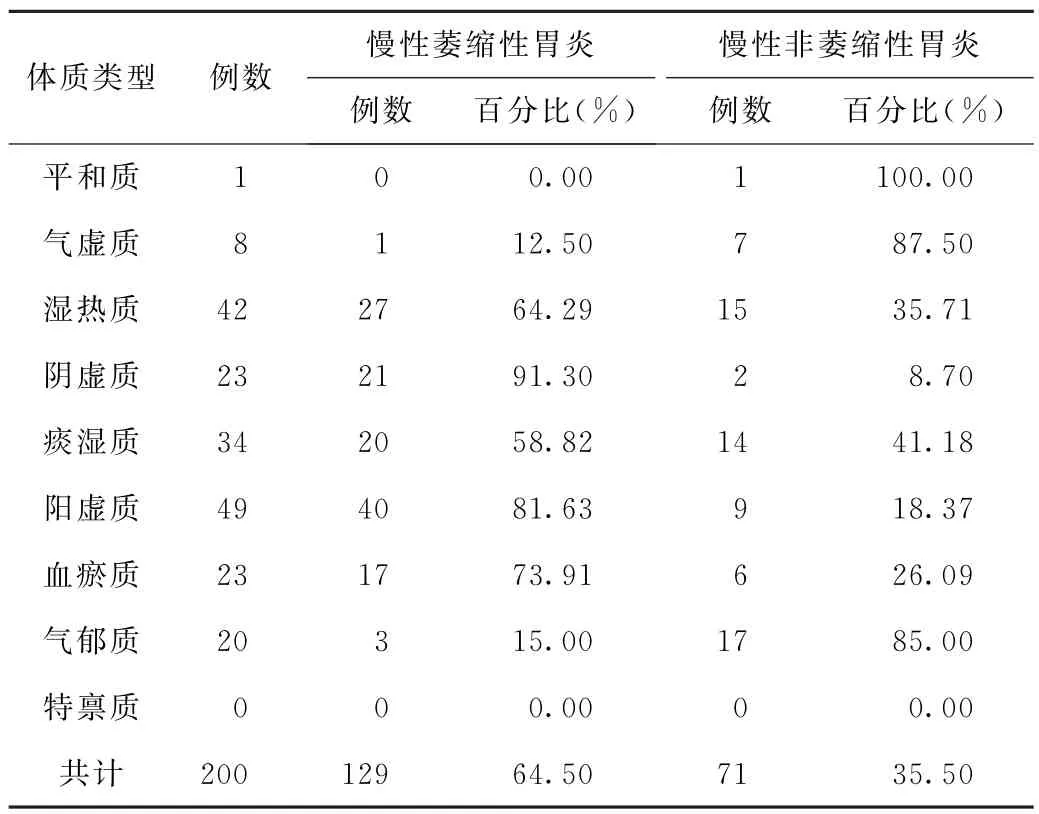

(2)慢性萎縮性胃炎和慢性非萎縮性胃炎的體質類型分布 200例被調查者中慢性萎縮性胃炎129例(64.50%),慢性非萎縮性胃炎71例(35.50%)。陰虛質(91.30%)、陽虛質(81.63%)、血瘀質(73.91%)3種體質類型中慢性萎縮性胃炎的發生率較高。見表1。

表1 慢性萎縮性胃炎和慢性非萎縮性胃炎的體質類型分布(例)

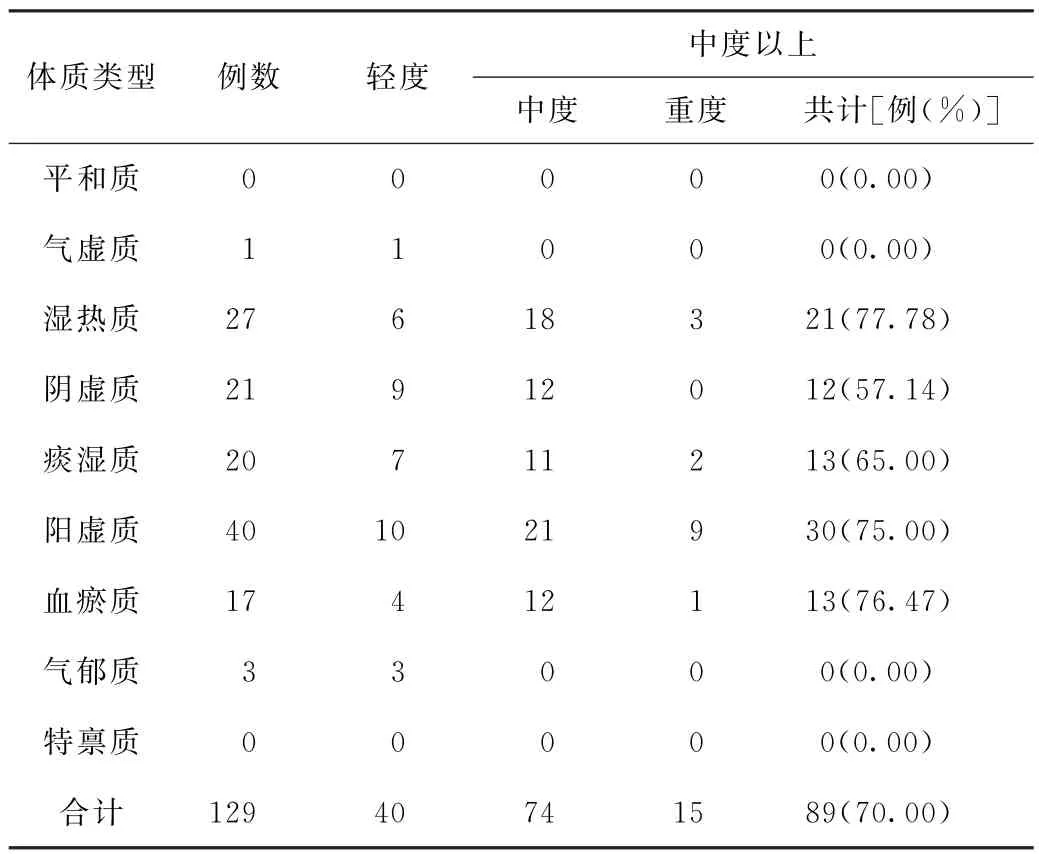

(3)慢性萎縮性胃炎分級與體質類型 將慢性萎縮性胃炎分為輕、中、重3級,濕熱質(77.78%)、血瘀質(76.47%)、陽虛質(75.00%)中度以上萎縮的發生率較高。見表2。

表2 慢性萎縮性胃炎分級與體質類型(例)

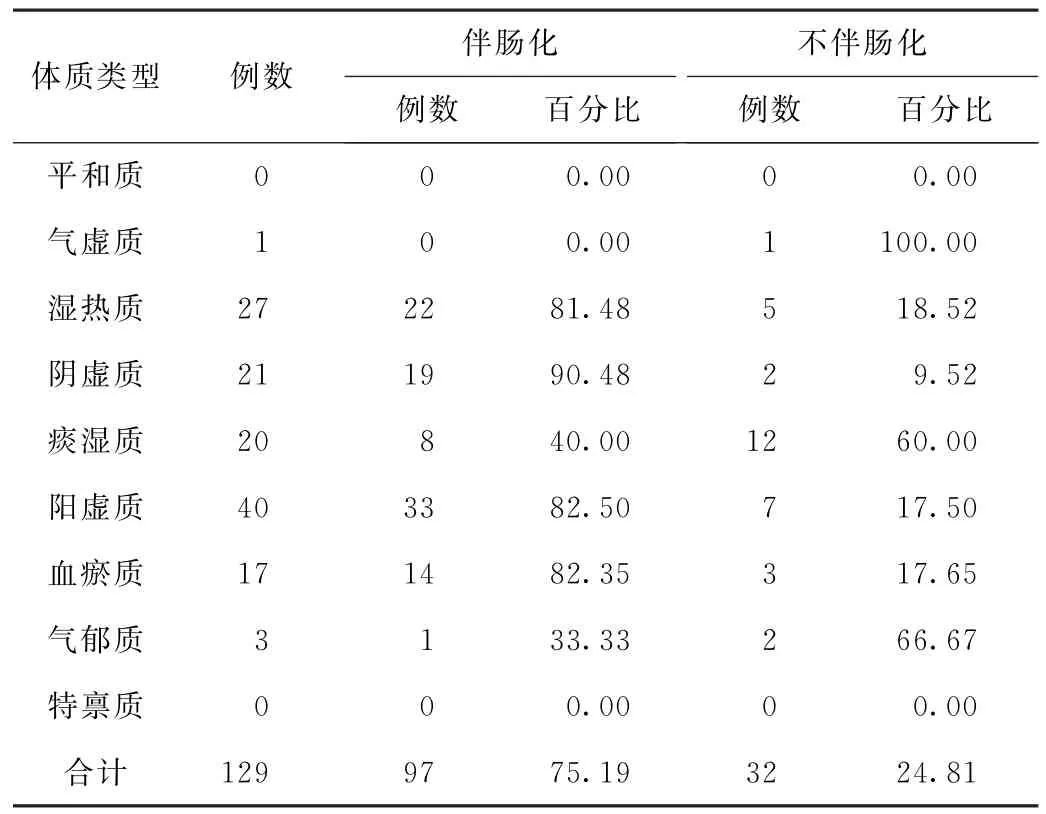

(4)慢性萎縮性胃炎是否伴腸化與體質類型 將慢性萎縮性胃炎分為含有腸化成分及不含腸化成分兩類,陰虛質 (90.48%)、陽虛 質 (82.50%)、血瘀 質(82.25%)3種體質腸化的發生率較高。見表3。

表3 慢性萎縮性胃炎是否伴腸化與體質類型(例)

4 討論

慢性胃炎發病率在各種胃病中居首位,占胃鏡檢查者的80%~90%,臨床表現缺乏特異性,診斷主要依靠胃鏡及鏡下病理活檢。本研究將慢性胃炎分為慢性非萎縮性胃炎和慢性萎縮性胃炎。慢性萎縮性胃炎屬于胃癌前期病變,根據胃黏膜固有腺體減少的程度分為輕、中、重3級。腸上皮細胞化生是一種腺上皮分化異常的現象,腸型化生與胃癌的發生有密切關系。慢性胃炎的胃黏膜腺體萎縮、異型增生、癌變的關鍵為腸上皮化生,而腸上皮化生是慢性胃炎伴發的成熟、可逆性病變[3]。

體質辨識是中醫的獨特理論,中醫體質指人體生命過程中,在先天稟賦和后天獲得的基礎上形成的形態結構、生理功能和心理狀態方面綜合的、相對穩定的固有的人體個性特征。中醫體質學說認為,體質不僅表現在生理狀態下對外界刺激的反應和適應上的某些差異性,還認為體質是機體發病的內部因素,其不但決定著對某些致病因素的易感性,且決定著某些疾病的趨向性。體質在疾病的發生、演變和轉歸中始終發揮著重要作用。本研究發現,慢性胃炎患者偏頗質中陽虛體質為易患體質類型,其次為濕熱質、痰濕質、陰虛質(血瘀質)。慢性非萎縮性胃炎患者以氣郁質為主,慢性萎縮性胃炎以陽虛質為主;伴腸化上皮成分組以、陰虛質、陽虛質、血瘀質為主,不伴腸化上皮成分組以氣郁質為主;慢性萎縮性胃炎中度以上萎縮以濕熱質、血瘀質、陽虛質為主。因此,陽虛質、濕熱質、痰濕質、陰虛質、氣瘀質人群容易罹患慢性胃炎,且陰虛質人群更有可能出現癌前病變。由于本研究例數較少,不排除樣本量小使結果產生偏差的可能。

慢性胃炎屬中醫“胃脘痛”“痞滿”“嘈雜”等范疇。病因病機為脾胃虛寒,肝脾失調,肝失疏泄,或素體脾虛,肝木乘脾(胃),或肝郁化火犯胃,胃陰虛,濕阻中焦或氣滯血瘀等。陽虛質人群多脾胃虛寒,陰虛質人群易胃陰虛,濕熱質人群易濕阻中焦,氣郁質人群易肝郁化火乘脾犯胃,提示在臨床診療過程中,對這幾種體質的人群應早防早治。研究表明,80%~95%的慢性活動性胃炎患者胃黏膜中有幽門螺桿菌(Hp)感染,根除Hp可使胃黏膜炎癥消退,防止萎縮和腸化進一步發展[4-5]。故陽虛質、濕熱質、陰虛質和氣郁質人群可疑有慢性胃炎時盡早做Hp檢測。根據本研究結果可知,陰虛質人群罹患慢性萎縮性胃炎概率高,應建議此類體質者在出現胃炎常見癥狀時檢測血清胃泌素、維生素B12和相關自身抗體,如抗壁細胞抗體和抗內因子抗體。《中國慢性胃炎共識意見》指出慢性萎縮性胃炎伴腸化者發生胃癌的可能性增加,為了減少胃癌發生率,又不加重患者的經濟負擔,在治療過程中應嚴密觀察陰虛質慢性萎縮性胃炎患者,并加強隨訪,而其他體質患者可適當延長胃鏡和病理復查時間。本研究所選病例數較少,研究深度也不夠,進一步細化和精準的探究有待以后繼續開展。